Il s’avère que je suis historienne de formation, marxiste de surcroit, c’est à dire articulant les temps historiques, de l’événementiel à la longue durée, dans une dynamique des temps courts et ceux séculaires, voire millénaire. On ne comprend la Chine que si on articule deux relations contradictoires, celle des civilisations à savoir la relation des hommes à la nature, ou la dynamique des forces productives, la Chine est la plus ancienne civilisation en continu… Mais elle n’est pas immobile. Et là, il y a bien des surprises, notre livre tente d’initier la France à la longue marche du prolétariat qui fait le rapport à la nature et celui au progrès social et culturel. C’est une rupture que nous sollicitons de notre lecteur, partir des aspirations et des luttes du peuple français, pour voir le destin commun auquel nous invite l’énigme chinoise. Nous proposons de retourner à la dialectique de Marx de Lénine pour les défis d’aujourd’hui. Il y a dans l’école anglo-saxonne anthropologique, un aliment intellectuel qui a largement disparu en France avec le primat du « libéralisme » et la disparition de fait du marxisme, même si cette école exagère la rupture de la Chine par rapport à l’URSS elle est fortement restée inspirée par le marxisme. L’idée de ce texte que je partage totalement est qu’alors que l’occident croyait que l’on pourrait faire de la Chine une nouvelle Amérique, celle-ci avait commencé à transformer le monde en partant du prolétaire chinois. En revanche, l’antisoviétisme supposé de Mao et de Deng est trop rustique. Il s’agit de l’hostilité à la réforme de Khrouchtchev qui est une « technocratie ». La Chine suit Confucius, qui dit « j’imite mon interlocuteur de droite qui m’enseigne ce que je dois faire », » j’imite mon interlocuteur de gauche qui m’enseigne ce que je ne dois pas faire ». En fait, la Chine a pu éviter la collectivisation des terres du stalinisme, parce que de 53 à 60 l’URSS lui a fourni les bases de l’industrialisation, et elle a pu poursuivre l’innovation de la longue marche, libérant les communautés paysannes, quand la querelle sino-soviétique a retiré experts et aide en 1960, elle a dû errer et chercher elle seule les bases, de la révolution culturelle aux réformes de Deng. Mais, comme le montre Rémy Herrera, sur les bases jetées par la première accumulation de Mao et toujours à partir de l’expérience populaire. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

7 juin

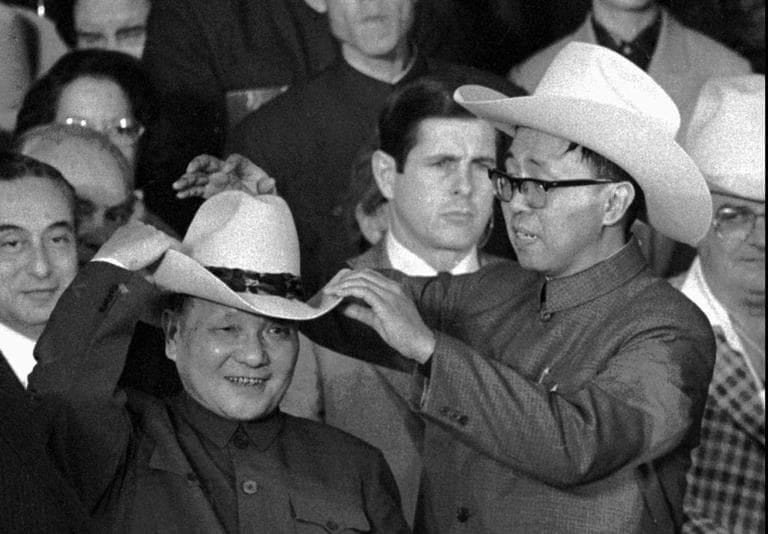

En 1979, Deng Xiaoping a enfilé un chapeau de cow-boy lors d’une tournée aux États-Unis. Ses hôtes ont mordu à l’hameçon qu’ils avaient eux-mêmes appâté : l’illusion que la Chine deviendrait une nouvelle Amérique. Pendant ce temps, la Chine a commencé à transformer le monde.

Deng Xiaoping en tournée aux États-Unis, 1979

Bienvenue à la septième semaine de mon Tour de l’histoire mondiale de la Chine. Cette semaine, nous nous penchons sur la Grande Transformation depuis 1976. Comment la Chine est-elle sortie du chaos isolé de la Révolution culturelle pour devenir le principal partenaire économique du monde ?

Au cours de ces décennies, la Chine a sorti un milliard de personnes de la pauvreté. Ses citoyens prennent des trains très rapides, pas de simples vélos en uniforme. Ses universités dominent les classements de la science et de la recherche. Ses films comme Ne Zha 2 surpassent Blanche-Neige de Disney, comme je l’ai expliqué dans une plongée en profondeur sur la partie américaine de la tournée.

Mais à la déception des élites politiques et culturelles occidentales, et du moins de certaines en Chine même, la Chine n’est jamais devenue une démocratie libérale occidentalisée. En 1989, alors que les sociétés soviétique et du Pacte de Varsovie tombaient amoureuses de l’Amérique, pour être récompensées par une thérapie de choc abusive, la Chine a tourné le dos à la démocratie occidentale sur la place Tiananmen. La répression politique n’a pas arrêté l’essor de la Chine. Comme l’a écrit Klaus Mühlhahn,

Au lieu de simplement représenter un revers pour la réforme, Tiananmen et 1989 a modifié de façon permanente la trajectoire de réforme de la Chine. À partir de ce moment-là, les réformes économiques se sont accélérées et étendues, basées sur la centralisation et la disponibilité d’une main-d’œuvre migrante bon marché. Dans le même temps, la stabilité et la sécurité sont devenues des prérogatives prépondérantes dans la vie politique, culturelle et sociale. ¹

Le cheval des réformes économiques a roulé sans le fouet de l’idéologie néolibérale du marché. Le transport de la démocratie libérale n’a pas suivi. L’innovation technologique et culturelle s’est produite dans le cadre des conventions d’un État socialiste à parti unique. Les axiomes fondamentaux de l’histoire politique, économique et culturelle occidentale n’ont pas pu résoudre le « casse-tête chinois ».

Dans mon analyse approfondie de mercredi, j’ai présenté le récit de Klaus Mühlhahn, Making China Modern sur cette grande transformation. Ma recommandation de livre cette semaine offre un deuxième avis.

Odd Arne Westad et Chen Jian, La Grande Transformation : la route de la Chine de la Révolution à la Réforme

Odd Arne Westad et Chen Jian, The Great Transformation : China’s Road from Revolution to Reform examine les changements idéologiques et économiques qui ont défini la Chine dans les années 1970 et 1980. Le livre relie les développements de périodes – la Révolution culturelle et l’ère de la Réforme de Deng Xiaoping – qui sont traditionnellement séparées. Pour ce faire, il utilise le procédé narratif d’un historien qui consiste à se référer à un « long siècle » (comme l’a fait Eric Hobsbawm) ou à une « longue décennie ».

Les changements qui ont eu lieu au cours des « longues années 1970 » ont transformé la Chine et, finalement, le monde. Il s’agit d’un livre sur les premières étapes de ce processus : sur la façon dont la Chine est passée d’une société pauvre et terrorisée à la fin des années 1960 à une société d’espoir et d’attente au milieu des années 1980. C’est l’histoire d’un changement révolutionnaire, dans des directions que presque aucun étranger et très peu de Chinois ne pouvaient imaginer quand tout a commencé. Et, tout en exposant ce processus rapide de changement, le livre tente également d’expliquer comment la première ère de la réforme et de l’ouverture de la Chine au monde a jeté les bases de l’une des périodes de croissance économique les plus soutenues et les plus durables que nous ayons vues dans les temps modernes.

Cette histoire a un piquant dans l’histoire. C’est une histoire de succès, mais non sans défauts, en particulier la répression politique qui, selon les auteurs, s’est intensifiée depuis 2012. Étant donné qu’un miracle économique ne peut pas être attribué sans réserve à un État socialiste et « autoritaire » (un terme dont je me méfie), les auteurs doivent partager la responsabilité. À l’instar de Mühlhahn, The Great Transformation met en évidence l’interaction des facteurs nationaux et internationaux qui favorisent l’essor de la Chine, mais il donne plus de poids à l’importation d’idées occidentales. À l’instar de Mühlhahn, La Grande Transformation reconnaît la manière dont Deng Xiaoping a dirigé depuis le sommet en « traversant la rivière en tâtant les pierres ». Mais Odd, Arne Westad et Chen Jian accordent plus de crédit aux forces libérales, populaires et démocratiques que Deng et le parti n’ont pas pu contrôler.

« Une partie clé de ce livre est un compte rendu de la façon dont la réforme et l’ouverture de la Chine sont venues d’en bas et ont été menées par des gens ordinaires qui se sont rebellés contre le système précédent afin de se sauver et de sauver leurs familles. C’est l’histoire d’une révolution économique et sociale menée par des Chinois qui en avaient assez des campagnes politiques sans issue et des rêves millénaristes mortels. Ils ont eux-mêmes initié les grands changements qui ont eu lieu, à la fois avant et surtout après que l’autorisation politique ait été donnée par le sommet. Une grande partie des années 1970 en Chine est une histoire sur la façon dont l’activisme social, économique et intellectuel a interagi avec la haute politique pour remodeler le pays de manière imprévue.

Pour simplifier jusqu’au fond moral de cet argument de deux universitaires basés aux États-Unis, la progression de l’essor de la Chine est venue du peuple et malgré les dirigeants du parti. Dès le début des années 1960, les expérimentations économiques populaires, telles que les réformes agricoles clandestines et le commerce à petite échelle, ont jeté les bases de changements systémiques ultérieurs, approuvés par des dirigeants autoritaires. Deng Xiaoping s’est attribué le mérite et a exploité les avantages du pouvoir des initiatives locales menées par des citoyens ordinaires. Au début des années 1970, les agriculteurs et les entrepreneurs ont testé des pratiques axées sur le marché et ont défié les directives de l’État. Les régions agricoles prospères ont adopté des incitations à l’unité de travail avant les réformes « visionnaires » officielles de Deng.

Au centre de cette histoire se trouve la figure remarquable de Deng Xiaoping. Il y a quelques années, j’ai lu un livre intriguant qui décrivait comment Deng gouvernait. Malheureusement, mes pratiques de prise de notes ont été bâclées et je ne peux maintenant pas récupérer le titre ou l’auteur du livre. Cependant, il donne une idée des pratiques personnelles de Deng en tant que fonctionnaire du gouvernement que cette histoire de Chen et Westad a tendance à négliger.

Deng apparaît dans ce récit comme beaucoup plus nationaliste et russophobe ou « soviéphobe » que je ne l’avais réalisé auparavant.

À un degré surprenant, Deng avait repris la vision générale du monde de Mao. Selon lui, l’Union soviétique était un ennemi implacable de la Chine. C’était aussi une superpuissance impérialiste en plein essor, avec un appétit sans fin pour la conquête territoriale intégré dans son idéologie révisionniste. Elle ne peut servir ni d’ami étranger ni de modèle économique pour la Chine, a insisté M. Deng.

Cette congruence avec la pensée « néoconservatrice » standard de la politique étrangère de Washington a nourri une illusion fatale parmi les élites américaines. Commentant la façon dont Reagan a interprété sa visite sans doute mise en scène dans des maisons en Chine au début des années 1980 – « Cela aurait pu être dans n’importe quelle maison en Amérique » – Westad et Chen commentent : « Le fantasme selon lequel la Chine était en bonne voie de devenir une autre Amérique en Asie se développait déjà rapidement. »

Mais Deng n’est pas le héros de cette histoire. Son accession à la direction du parti était le résultat d’un « manque de compétence et de plans audacieux pour l’avenir ». Sa longévité à la tête du parti est due à la volonté de l’honorable Hua Guofeng de « se retirer pacifiquement » et à la tradition politique chinoise autoritaire. « Comme toujours dans l’histoire chinoise », écrivent Chen et Westad, cette tradition a suscité « un profond sentiment que la Chine avait besoin d’un dirigeant de premier plan, d’un dirigeant qui pourrait être un tribunal de confiance de dernier recours sur toutes les choses qui comptaient pour l’État ». Pour les érudits américains de la nouvelle guerre froide, les Chinois aiment toujours leur « despotisme asiatique », tout comme les Russes aiment leur tsar sacré.

Mais Westad et Chen nient que le parti ait défini la vision qui a transformé la Chine.

« Au début des années 1970, bien avant que des plans de réforme significatifs ne soient visibles à Pékin, les gens se sont rebellés contre la stagnation économique et sociale dans une révolution de marché par le bas. »

Ce sont ces cris des rebelles, et non les plans techniques des bureaucrates du parti, qui ont fait la grandeur de la Chine, selon ces historiens. La « révolution d’en bas », concluent Westad et Chen, « a fait plus pour changer la Chine que tous les ordres donnés par le PCC ».

Le livre est basé sur des recherches dans les archives chinoises, dont les auteurs se plaignent d’avoir été restreintes ces dernières années. Écrit par un éminent historien de la guerre froide mondiale et un biographe de Zhou Enlai, il est moins axé sur l’ère de la Réforme que le titre ne le suggère, couvrant la Révolution culturelle et la politique internationale plus que les années depuis 1984. Cette focalisation crée une illusion d’optique ou peut-être une mythologie historique d’une « révolution du marché par le bas ».

Je suis plus convaincu par le compte rendu plus complet de Mühlhahn dans Making China Modern, y compris son accent sur les profondes réformes institutionnelles des années 1990 qui n’étaient certainement pas le résultat d’une « révolution d’en bas ».

Les dernières pages du livre s’aventurent dans des revendications déséquilibrées contre la Chine sous la direction de Xi Jinping, en particulier sa politique étrangère. Ces affirmations ne sont pas étayées par le livre dans son ensemble. Se référant aux conflits géopolitiques et aux tensions sociales dans la Chine contemporaine, ils écrivent :

« Tout n’est pas la faute du PCC dans les nouveaux conflits. Mais le fait est que la Chine est aujourd’hui plus isolée sur le plan international qu’à tout autre moment depuis le début des années 1970, en dépit de son ouverture économique massive par le biais de l’initiative Belt and Road. Les dirigeants du PCC nous disent que cela n’a pas d’importance, puisque la politique étrangère de la RPC est correcte. Mais, pour l’instant du moins, l’orgueil du Parti en matière de politique étrangère semble refléter le retour à la mégalomanie dans sa position intérieure ».

Cette déclaration se lit un peu comme les points de discussion du département d’État américain. Les auteurs complètent leur mantra par le rêve que la Chine puisse encore prendre une autre voie. Ils auraient peut-être mieux fait de supprimer leurs homélies finales. Si vous ignorez ces parties du livre, il y a encore beaucoup à apprendre de cette histoire de la Chine, même si elle est fixée par le fantasme américain sans fin des longues années 1980.

Merci d’avoir lu

Jeff

- Mühlhahn, Making China Modern, p. 448.

Views: 234

Georges Rodi

Dans la catégorie « position anti-chinoise parfaitement alignée sur l’OTAN », j‘ai le plus souvent affaire à Tiananmen, à la Grande Famine et la Révolution Culturelle orchestrées par Mao, et au régime autoritaire de Beijing.

Ces histoires sont fausses à plusieurs niveaux.

Oui, il y a eu une manifestation de plusieurs milliers d’étudiants universitaires, un « sit-in » sur la place Tiananmen qui a duré plusieurs semaines et qui s’est finalement terminé le 4 juin.

Et il y a eu une autre manifestation qui s’est produite également le 4 juin, dans le quartier Muxidi, un endroit situé 6 kms plus loin.

Rendons justice aux évènements de Tiananmen, et parlons des évènements de Muxidi.

Ils ont été brefs et extrêmement violents.

Beaucoup de soldats, en fait des jeunes de la PLA le plus souvent armés d’un bâton, ont été dépêchés pour y mettre fin. Ils ont été massacrés à coups de briques, pendus et brûlés vifs, ou ont été consumés par cars entiers sous les attaques aux cocktails Molotov.

À une époque où chaque litre de carburant était compté.

Je laisse au lecteur perspicace le soin d’imaginer si cette manifestation, survenant précisément au moment où un accord entre le gouvernement et les étudiants avait été formulé, n’a pu être que le fruit du hasard.

La Grande Famille de 1959 et ses 20 millions de morts.

Oui, il y a eu une famine, avec un grand nombre de victimes, et il est d’usage d’accuser Mao et ses politiques aveugles.

Pas un mot sur les 3 années de conditions climatiques déplorables qui ont précédé cette tragédie.

Et surtout, surtout, pas un mot sur les USA qui ont imposé un blocus sur tout commerce avec la Chine dès le début de la guerre de Corée, blocus qu’ils ont poursuivi jusqu’en 1972, bloquant toute aide alimentaire qui aurait pu sauver la vie de millions de Chinois.

(Toute ressemblance avec Cuba est indépendante de ma volonté)

La Révolution Culturelle.

Oui, elle a bien eu lieu elle aussi.

Une période pendant laquelle des enfants dénonçaient des parents, des étudiants leurs professeurs…

Quelle fut la part des efforts incessants de la bourgeoisie pour déstabiliser de l’intérieur la révolution communiste dans la décision de Mao de lancer une vague de purification du pays ?

Je n’étais pas à ses côtés pour l’affirmer.

Mais lorsque je constate à quel point sont fausses les accusations, je suis saisi d’un salutaire moment de recul.

Je n’ai pas encore eu le temps d’analyser l’histoire de la Russie, il est probable que tout ce dont est accusé Staline soit du même tonneau.

A priori, raccourci facile ? Certainement.

Cela dit, je sais aussi que les révolutions ne se font pas sans victimes innocentes. Toujours moins nombreuses que celles du capitalisme décomplexé.

Et enfin, il y a le coup du Régime Autoritaire, avec les ordres venus d’en haut, la voix du peuple écrasée.

Commençons par rappeler que choisir sur un menu qui vous pouvez élire, ce n’est pas de la Démocratie.

Avant de vous donner à voir ce menu, il y a eu un chef qui a choisi pour vous les plats qui vont sont proposés, et encore au dessus, il y a l’économe qui fournit la finance.

Il convient en outre de répéter que les régimes les plus autoritaires, les régimes fascistes, n’ont jamais été opposés à la démocratie. C’est même le régime le plus apte à être contrôlé avec un minimum de moyens.

Cela dit, et pour en revenir à la Chine, l’idée que tout puisse venir d’en haut, de Beijing, ne reflète pas la réalité.

D’une part, la sélection des dirigeants se fait à partir d’une base populaire.

(La perfection n’étant pas de ce monde, il y a des cas de corruption qui permettent à quelques privilégiés d’accéder aux universités qui conviennent, mais l’essentiel est assuré, ce phénomène reste limité.)

D’autre part, d’où vient cette idée que la base, le peuple et les élus municipaux et le haut, les dirigeants de Beijing doivent fatalement être opposés sur tout ?

Ceux qui le pensent ignorent la civilisation chinoise tout autant que les bienfaits de la dialectique marxiste.

Les jambes et les bras n’ont pas à se disputer avec le cerveau, ils doivent s’envoyer des signaux pour collaborer au mieux.

C’est ainsi que dans nos démocraties, nous changeons régulièrement le parti au pouvoir pour se retrouver à quelques détails près avec des politiques identiques (austérité, paupérisation, privatisations…), alors qu’en Chine, à Beijing, nous voyons un parti unique qui se réforme et adapte constamment ses politiques en fonction des signaux reçus de la base.

Et c’est lorsque la base commet des fautes trop importantes, comme la bulle immobilière actuelle, que Beijing reprends la main, tout en étant assuré d’être accusé de tous les maux par les élites politiques et culturelles occidentales qui s’y connaissent en tant que donneurs de leçons sans honte ni honneur.

Jean

« La répression politique n’a pas arrêté l’essor de la Chine. »

Merci Georges de rappeler ces faits, à l’encontre de certains mensonges. Ils sont à la taille de la déception immense du monde impérialiste.

Nous en parlons aussi dans notre livre, sans trop entrer dans les détails.

Concernant la révolution culturelle, notre livre signale le bilan critique et autocritique du PCC de 1981. http://french.beijingreview.com.cn/zt/txt/2011-05/19/content_359311.htm

Et la manière dont la révolution culturelle contredisait en fait la pensée maozedong.

Mao Zedong l’avait initiée, mais dénoncé aussi auprès de Zhou en Lai les « méthodes d’investigation fascistes » de certains gardes rouges, et le PCC mit fin à une tentative de double pouvoir.

En effet il n’y a pas eu de combats place Tian’anmen. Personne n’est assez stupide ici non plus pour faire une barricade place du Trocadéro ou sur l’Esplanade des Invalides. Le collectif Qiao témoigne des événements dans plusieurs articles.

https://www.qiaocollective.com/education/tiananmenreadinglist

Il en ressort que les manifestants étudiants et ouvriers étaient d’abord pour la plupart critiques envers les réformes, mais que quelques uns voulaient abattre le socialisme. Ceux sont ceux-là qui ont tiré sur la police, incendié les cars, capturé et tué des policiers. Certains furent lynchés, trois brûlés vifs, le lieutenant Liu Guogeng, le soldat Cui Guozheng et le premier lieutenant Wang Jinwei. La moitié des quelques centaines de morts étaient des policiers.

Chai Ling, une leader de ces groupes « pro démocratie » interviewée par Peter Cunningham le 28 mai 1989, déclarait : «Ce que nous espérons réellement, c’est une effusion de sang, le moment où le gouvernement est prêt à massacrer effrontément le peuple. Ce n’est que lorsque la place sera inondée de sang que le peuple chinois ouvrira les yeux. Ce n’est qu’alors qu’il sera vraiment uni. Mais comment peut-on expliquer tout ça à mes camarades ? »

Chai Ling fut exfiltrée lors de l’opération conjointe MI6-CIA « Yellobird » avec 400 émeutiers.

Alors Deng Xiaoping retient la nécessité de « maintenir le socialisme et prévenir l’évolution pacifique (vers le capitalisme) ». Lors de son voyage dans le sud du 18/01au 21/02 /1992, deux ans et demi après l’échec de cette contre-révolution en Chine et à peine un mois après la fin de l’URSS, Deng Xiaoping rappelle qu’il faut « veiller au maintien des quatre principes fondamentaux ».

Je crois qu’il faut traduire certaines expressions comme « La répression politique n’a pas arrêté l’essor de la Chine. »

La « répression politique », ce sont en fait les quatre principes maintenus par Deng Xiaoping et qu’il avait réaffirmés à plusieurs reprises, nous en parlons aussi :

la voie socialiste

la direction du parti communiste

la dictature démocratique du peuple

le marxisme-léninisme et la pensée maozedong

Et nous avions attiré l’attention sur le sort opposé des quatre mêmes principes, sous la direction de Gorbatchev, leur destruction volontairement et systématiquement organisée, qu’on peut constater dans « Erreur ou trahison ? Enquête sur la fin de l’URSS » par Alexandre Ostrovski (chez Delga), un livre que nous avions étudié ensemble.

L’échec de la contre-révolution à Tian’anmen est parallèle à la restauration temporaire du capitalisme en URSS.

Loin d’arrêter l’essor de la Chine, les quatre principes maintenus par Deng et le PCC ont permis d’encadrer et de diriger plus de 55 millions d’entreprises privées et 125 millions d’entreprises indépendantes (que Mao appelait lui-même un « capitalisme d’état » tenu à un partage des profits avec l’Etat et le peuple).

L’Assemblée Populaire les a appelées dans la loi du 30 avril à innover dans le cadre du socialisme et d’une « propriété publique en tant que corps principal », sous la direction du PCC, avec le syndicat et les cellules d’entreprise.

http://www.qstheory.cn/20250501/296518184c1240c5af610e7e0387473a/c.html?fbclid=IwY2xjawKG7N1leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAxdUFyMHhJMDRJWE03VU1QAR48_5ngRmzmnaw0ZXShoWlixV9adBFFNAx8hkxALMwllc45LtkCW01uREbAYA_aem_ifk-x8YIMM6v5fwhH6Ppvg

En fait il faut lire « le socialisme n’a pas arrêté l’essor de la Chine »… au contraire il l’a dopé.