Les tarifs réciproques et l’invitation à la libération de l’humanité. Premièrement, Les États-Unis se considèrent clairement comme une victime, subissant un traitement indigne du reste du monde, d’être exploités par celui-ci. Mais compte tenu de la domination démesurée du dollar américain, de l’influence des États-Unis au fil des décennies sur les institutions multilatérales, du rôle de premier plan que les États-Unis ont joué dans l’imposition de sanctions à des dizaines de pays à travers le monde, de la prépondérance de longue date, bien que décroissante, de l’armée américaine dans le monde et du fait que les États-Unis ont initié plus de 210 interventions militaires dans d’autres pays depuis 1946, il est difficile pour une grande partie du monde d’être d’accord avec le sentiment de grief des Américains. Vous ne pouvez pas prétendre être la nation « la plus exceptionnelle » à avoir jamais occupé le monde et affirmer de manière crédible votre statut de victime. Le Jour de la Libération est une invitation à s’auto-libérer d’un système politique et économique mondial qui a entravé la capacité des pays à poursuivre efficacement leurs propres voies de développement souverain. Le monde peut voir les États-Unis pour ce qu’ils ont toujours été, alors que la façade de la bienveillance libérale cède la place à un narcissisme capricieux. Un monde multipolaire peut se forger, comme il est déjà en train d’émerger. Lorsque l’Amérique sera bonne et prête à rejoindre le monde des nations, en tant que partenaire normal et égal, il y aura une place.

Avr 04, 2025

Le président américain Donald Trump a invité le monde à prendre ses distances avec l’économie politique américaine et à accélérer son découplage avec le système commercial et financier dominé par le dollar américain. Ce n’est pas seulement une invitation. Il s’agit en fait d’une injonction. En annonçant les soi-disant « tarifs réciproques » de son administration, Trump a démontré la nature tordue de sa politique et son arbitraire capricieux. Les États-Unis ne sont pas un partenaire économique fiable. Plus son élaboration politique devient erratique, moins elle est sécurisante.

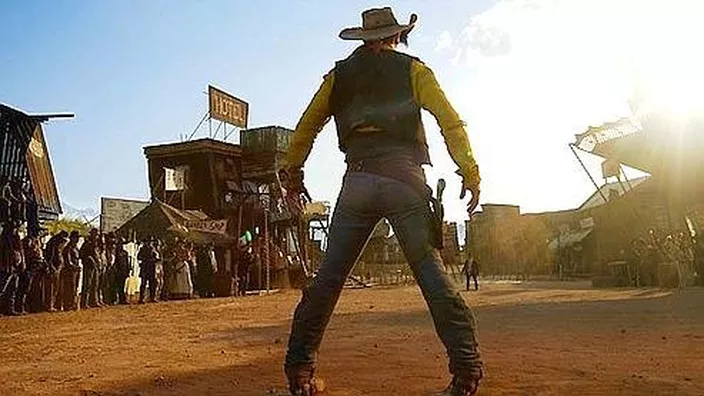

Les États-Unis sont un poney de rodéo, convaincu d’un profond sentiment d’indispensabilité mélangé à un grief de victimisation. Ce cocktail de convictions mensongère automutilante lance un avertissement au reste du monde : restez à l’écart. Les efforts visant à imposer un changement de comportement chez les autres, par le biais de mesures punitives, sont un cas pas trop subtil du « chacun pour soi » dans lequel la politique économique est considérée à travers le prisme d’une compétition à somme nulle.

La série actuelle de droits de douane dits réciproques témoigne d’une approche capricieuse et, en fait, mensongère de l’élaboration des politiques et en révèle l’arbitraire. Le calcul des droits de douane réciproques n’était pas en réalité basé sur une analyse détaillée des barrières tarifaires et non tarifaires d’autres pays, aussi problématique que cela puisse être en soi, mais le résultat d’un simple calcul Excel : diviser la position commerciale nette de l’Amérique avec les exportations de l’autre pays vers les États-Unis, puis diviser à nouveau ce chiffre par deux.

Le Lesotho en est un bon exemple.1 Le Lesotho est un pays africain dont le PIB annuel s’élève à 2,4 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des pays les plus pauvres du monde. En tant que membre de l’Union douanière de l’Afrique australe, le Lesotho applique le tarif extérieur commun établi par la SACU. En d’autres termes, les droits de douane appliqués par le Lesotho sont les mêmes que ceux appliqués par l’Afrique du Sud, la Namibie, l’Eswatini et le Botswana. Si le calcul du tarif réciproque était fondé sur les droits de douane perçus par la contrepartie commerciale, il s’ensuivrait que tous les membres de la SACU seraient frappés par le même tarif réciproque. En fait, ce n’est pas ce qui se passe. Le Lesotho est soumis à des droits de douane de 50 % ; la Namibie 21 %, l’Afrique du Sud 30 %, le Botswana 37 % et l’Eswatini 10 %. Le calcul réciproque des droits de douane a été obtenu en divisant la balance commerciale des États-Unis par les exportations. Ainsi, dans le cas du Lesotho, il exporte environ 236 millions de dollars par an, principalement des diamants, des textiles et des vêtements, tandis qu’il importe environ 7 millions de dollars. Ces faibles niveaux d’importations sont dus au fait que la plupart des habitants du Lesotho ne gagnent pas plus de 1 300 dollars par an ; les produits fabriqués aux États-Unis sont tout simplement hors de leur gamme de prix. Pour le Lesotho, le calcul est de 229 millions de dollars / 236 millions de dollars = 97 %.

L’Indonésie en est un autre exemple. Les États-Unis accusent un déficit d’environ 17,9 milliards de dollars et exportent 28 milliards de dollars vers les États-Unis. Ainsi, 17,9 G$ / 28 G$ = 64 %.

L’absence de cohérence avec l’affirmation selon laquelle les tarifs sont une question de « réciprocité » est évidente dans le fait que les pays qui enregistrent des déficits commerciaux avec les États-Unis avec des droits de douane nuls ont été frappés par des droits de douane. C’est le cas de l’Australie, frappée d’un droit de douane de 10 % malgré un déficit commercial avec les États-Unis d’environ 2,2 milliards de dollars américains en 2024.

Les preuves de l’inefficacité

Les tarifs douaniers sont le mot favori du président américain, mais ils risquent de créer plus d’automutilation qu’autre chose. Le bilan des droits de douane depuis 2018 est clair ; ils n’ont pas « ramené les emplois » ni rajeuni l’industrie manufacturière américaine. Les importations n’ont pas diminué et le déficit commercial de l’Amérique s’est creusé. Sur le plan économique, ils n’ont pas tenu leur promesse. Politiquement, ils dynamisent les mécontents, mais c’est tout.

Le premier mandat de Trump et son héritage montrent de plus en plus clairement l’inefficacité des tarifs douaniers en ce qui concerne leurs objectifs déclarés. Les preuves tendent fortement à démontrer que les tarifs étaient au mieux neutres en effet, ou pire, contre-productifs. De l’huile de serpent en somme ?

Dans un article de 2024, David Autor et ses co-auteurs ont exploré les conséquences économiques et politiques de la guerre commerciale de 2018-2019 entre les États-Unis, la Chine et d’autres partenaires commerciaux des États-Unis à un niveau géographique détaillé. La conclusion salutaire est que jusqu’à présent, « la guerre commerciale n’a pas apporté d’aide économique au cœur des États-Unis ». L’auteur et ses collègues observent que « les droits de douane à l’importation sur les produits étrangers n’ont ni augmenté ni diminué l’emploi américain dans les secteurs nouvellement protégés ; les tarifs de rétorsion ont eu des effets négatifs évidents sur l’emploi, principalement dans l’agriculture ; et ces dommages n’ont été que partiellement atténués par des subventions agricoles compensatoires américaines. L’effet net sur le plan économique a été négatif. Cette constatation renforce le nombre croissant de preuves empiriques qui concluent que les tarifs douaniers 1.0 de Trump ont entraîné des résultats négatifs nets sur le bien-être américain.

Dans un document publié en 2019 pour le Conseil de la Réserve fédérale, Aaron Flaaen et Justin Pierce ont conclu que tout petit effet positif sur l’emploi de la protection directe des importations était sapé par des effets négatifs plus importants de la hausse des coûts des intrants et des tarifs de rétorsion. Les effets sur l’emploi aux États-Unis sont négatifs nets. Ils concluent que « les industries manufacturières américaines les plus exposées aux hausses de droits de douane connaissent des réductions relatives de l’emploi, car l’effet positif de la protection des importations est compensé par des effets négatifs plus importants de la hausse des coûts des intrants et des tarifs de représailles. Des tarifs plus élevés sont également associés à des augmentations relatives des prix à la production via la hausse des coûts des intrants. Les travaux de Flaaen et Pierce vont au cœur des effets d’entraînement des tarifs, qui peuvent contribuer à des gains d’emplois dans les industries directement protégées, mais qui aboutissent finalement à des pertes d’emplois nettes à mesure que la hausse des coûts se répercute sur les secteurs en aval.

Dans un article publié en 2022 pour le Groupe de la Banque mondiale, Javorcik et ses co-auteurs ont analysé l’impact des tarifs douaniers de 2018 sur l’emploi en analysant les offres d’emploi. Ils ont constaté que les tarifs douaniers sur les intrants importés et les tarifs de représailles ont entraîné « une baisse relative des offres d’emploi en ligne dans les zones de navettage touchées ». À l’inverse, ils n’ont trouvé aucune preuve d’impacts positifs de la protection des importations sur les offres d’emploi, concluant que « les tarifs ont entraîné un effet combiné de 175 000 offres d’emploi en moins en 2018, soit 0,6 % du total des États-Unis, les deux tiers de cette baisse globale étant dus aux droits de douane sur les intrants importés et un tiers aux tarifs de rétorsion ».

Entre 2018 et 2023, selon les données de la Fed de Saint-Louis, le secteur manufacturier américain a connu une augmentation d’environ 200 000 emplois, passant d’environ 12,7 millions à 12,9 millions d’employés. Cependant, au cours de la même période, le nombre total d’emplois non agricoles aux États-Unis est passé d’environ 149 millions en 2018 à 156 millions en 2023, ce qui représente une croissance d’environ 7 millions d’emplois. Cela indique que même si l’emploi dans le secteur manufacturier a augmenté d’environ 1,6 %, l’emploi total a augmenté d’environ 4,7 % au cours de la période de cinq ans, ce qui donne à penser que la croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier a été inférieure à la croissance globale de l’emploi. Les droits de douane imposés depuis 2018 n’ont pas à première vue entraîné une résurgence de l’emploi manufacturier.

Cependant, l’industrie manufacturière américaine a vu la croissance de sa production augmenter entre 2018 et 2023. Selon Statista, la production manufacturière, mesurée par la valeur ajoutée réelle, est passée de 2,2 billions de dollars en 2018 à 2,8 billions de dollars en 2023, soit une croissance d’environ 27 %. Au cours de la même période, le PIB des États-Unis est passé d’environ 20,5 billions de dollars en 2018 à 25,5 billions de dollars en 2023, ce qui indique une croissance économique globale d’environ 24 %, ce qui suggère que la croissance de la production manufacturière a légèrement dépassé celle de l’économie dans son ensemble. Cette disparité suggère une amélioration de la productivité dans le secteur manufacturier, car la production a augmenté plus substantiellement que l’emploi, ce qui suggère encore une fois que si l’un des principaux objectifs des tarifs est de rajeunir l’emploi manufacturier, les résultats jusqu’à présent sont moins qu’encourageants.

Enfin, nous pouvons considérer la position commerciale nette de l’industrie manufacturière américaine. Rappelons que l’une des principales préoccupations est le déficit commercial net des produits manufacturés. Entre 2018 et 2023, les exportations américaines de produits manufacturés ont connu une augmentation globale. En 2021, les fabricants ont exporté pour 1,4 billion de dollars de biens, ce qui représente une part importante des exportations totales des États-Unis. En 2024, les exportations totales de biens et de services des États-Unis ont atteint 3,2 billions de dollars, contre 3,1 billions de dollars en 2023. Cependant, malgré l’augmentation des exportations, les États-Unis ont continué d’afficher un déficit commercial en produits manufacturés. En 2024, le déficit global des biens et services s’est élevé à 918,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 133,5 milliards de dollars par rapport à 2023, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis et du Bureau of Economic Analysis des États-Unis. Ce creusement du déficit donne à penser que les importations de produits manufacturés ont dépassé les exportations, ce qui a entraîné une position commerciale nette négative pour le secteur. Encore une fois, malgré l’introduction de droits de douane, le déficit net du commerce des produits manufacturés a continué de se creuser.

L’absence d’effet de levier

Les États-Unis poursuivent des politiques qui, en 2025, ont beaucoup moins d’influence qu’il y a une décennie ou deux. Cela est dû à une raison fondamentale qui veut que les contours du commerce mondial ont fondamentalement changé au cours des deux dernières décennies. Les États-Unis contribuent aujourd’hui à moins de 15 % du commerce mondial, soit la moitié de ce qu’ils faisaient au début du siècle. Cela s’est produit alors que la Chine a évolué pour devenir le plus grand partenaire commercial de plus de 150 pays, et que les volumes d’échanges commerciaux entre le reste du monde (et non avec les États-Unis) ont augmenté plus rapidement que le commerce impliquant les États-Unis. Il est peu probable que ce modèle ou cette tendance s’estompe. Le FMI et d’autres ont toujours prédit que les pays du Sud connaîtront des taux de croissance supérieurs à ceux du G7. La croissance du commerce entre les pays du Sud (collaboration Sud-Sud) augmente également à des taux de croissance supérieurs à la moyenne, ce qui signifie que le rôle des États-Unis dans le commerce mondial continuera de diminuer en termes relatifs.

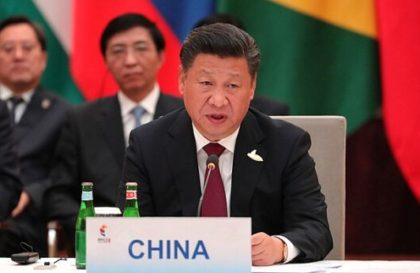

On dit souvent que les tarifs douaniers auront un effet démesuré sur la Chine, et qu’en fait, la guerre tarifaire lancée par Trump 1.0 et poursuivie depuis – qu’elle ait été par Biden ou prolongée sous Trump 2.0 – a toujours visé la Chine. La Chine est, en ce qui concerne les États-Unis, leur seul adversaire économique et politique. Cette évaluation a été récemment confirmée par une note de service du ministère de la Défense, rapportée par le Washington Post, dans laquelle la Chine a été désignée comme la « menace de fond ». Tous les efforts depuis le « pivot vers l’Asie » d’Obama ont eu la Chine dans leur ligne de mire, et la frustration de Washington ces dernières années est qu’il a été distrait par des engagements ailleurs dans le monde. Je pense en particulier à l’Ukraine, dont Washington a à cœur de se débarrasser et de passer le relais de l’endiguement de la Russie aux Européens.

Plaçons donc les relations commerciales de la Chine avec les États-Unis dans un contexte d’ampleurs. En 2024, les États-Unis ont signalé un déficit commercial de biens avec la Chine d’environ 295,4 milliards de dollars, ce qui indique que les importations américaines en provenance de la Chine ont dépassé les exportations de ce montant. Cela comprenait des exportations américaines de 143,5 milliards de dollars et des importations en provenance de la Chine d’environ 438,9 milliards de dollars. D’ailleurs, pour le calcul des tarifs réciproques, le résultat est de 295,4 $ / 438,9 $ = 67 %. Le droit de douane réciproque imposé à la Chine tel qu’annoncé est de 34 %. Pourtant, l’excédent de la Chine avec les États-Unis représente moins de 5 % de son volume commercial total en 2024. En clair, le marché américain n’est plus aussi important qu’il l’était autrefois.

Maintenant, mettons l’excédent avec les États-Unis en termes de par habitant. Pour 2024, la population de la Chine était estimée à environ 1,408 milliard de personnes. Cela signifie que l’excédent commercial avec les États-Unis est de l’ordre de 209,80 $ par personne. En 2024, le PIB par habitant de la Chine, ajusté en parité de pouvoir d’achat (PPA), était estimé à environ 19 436 dollars internationaux. L’excédent commercial de la Chine avec les États-Unis équivaut à 1,08 % du PIB par habitant. Cela signifie que l’ampleur des ajustements n’est pas particulièrement importante, ce qui est en grande partie l’objectif des mesures de politique budgétaire et monétaire annoncées lors des « deux sessions » de mars 2025. Bien sûr, il va sans dire que, dans l’ensemble, l’ampleur des ajustements est facilement gérable, mais il convient de noter que les mécanismes seront invariablement un peu inégaux, car les différents secteurs et entreprises seront touchés différemment. Mais ceux-ci sont gérables grâce à une exécution agile des politiques.

Les transitions sont possibles

Au niveau mondial, les estimations du professeur Simon Evenett suggèrent que les pays du monde entier pourraient compenser entièrement la perte du marché américain d’ici 4 ans. Certains pays le feront plus rapidement que d’autres, en raison de différences dans leurs structures économiques et leurs expositions commerciales au marché américain. Pour Evenett, ces estimations reposent principalement sur les effets compensatoires de la croissance organique des échanges dont bénéficie chaque pays avec d’autres, autres qu’avec les États-Unis. J’ai déjà fait valoir qu’en plus de la croissance organique, avec des mesures budgétaires et une coordination consciente des réponses politiques, y compris par le renforcement des institutions commerciales bilatérales et multilatérales, il est concevable que la plupart des pays puissent obtenir une compensation complète en moins de temps que ne l’estime Evenett.

Parce que la Chine joue un rôle de plus en plus important dans le commerce mondial, et parce que les nations peuvent réaliser des ajustements gérés dans un laps de temps non déraisonnable, les Américains n’ont vraiment pas beaucoup de cartes – pour emprunter une expression que le président Trump a popularisée – à jouer.

Le principal contre-argument à cela est que seuls les marchés de capitaux américains ont une échelle et une profondeur suffisantes pour financer le déficit commercial mondial, et en particulier le déficit avec la Chine. Tout d’abord, il convient de noter qu’en 2023, l’excédent commercial de la Chine était d’environ 593,9 milliards de dollars ; La valeur totale du commerce international a été estimée à environ 31 billions de dollars. Cela signifie que l’excédent commercial total de la Chine représente environ 1,92 % de la valeur totale du commerce mondial. Pour ceux qui parlent de manière alarmante des excédents de la Chine, une fois placés dans un contexte mondial, il est clair que l’alarme n’est pas justifiée.

Deuxièmement, l’affirmation est que l’excédent de la Chine (ou le déficit mondial) est largement financé par les marchés de capitaux américains. Cela se traduit par une « relation de cause à effet » dans le mauvais sens. De leur côté, le déficit commercial des États-Unis est financé par des dollars créés soit par les dépenses publiques, soit par le crédit des banques commerciales. Ces mécanismes créent de l’argent ex nihilo. En d’autres termes, le paiement des importations n’est pas du tout financé par les marchés de capitaux. Au contraire, les marchés financiers absorbent les dollars à la suite des dollars dépensés. En d’autres termes, la capacité du monde à commercer avec la Chine et à compenser la perte du marché américain n’est pas limitée par les marchés de capitaux américains.

Le financement du commerce mondial et la facilitation du règlement peuvent se faire avec des devises autres que le dollar américain. Cela s’est produit de plus en plus au cours de la dernière décennie, et le rythme de la transition vers la multipolarité monétaire s’est accéléré au cours de cette période, en grande partie à cause de l’utilisation du dollar américain et des institutions associées. L’expérience de la Russie depuis 2014 est la meilleure illustration de la capacité d’économies entières à s’éloigner du dollar américain comme moyen de paiement commercial, tout en développant le commerce. Plus de 50 % du commerce de la Chine est désormais réglé en RMB. Le développement de BRICS Clear ne fera que contribuer à cela.

Conclusion

Les tarifs réciproques imposés par l’administration Trump seront perturbateurs. De tels changements structurels à grande échelle dans les prix relatifs mondiaux entraînent invariablement des chocs systémiques. Mais cette perturbation devrait être considéré comme une bénédiction déguisée.

Le reste du monde peut facilement en absorber les impacts, en particulier grâce à des efforts concertés visant à renforcer les relations et les institutions commerciales multilatérales et bilatérales, ainsi qu’à des réponses de politique budgétaire aux niveaux national et transnational. La période d’ajustement sera relativement courte (quelques années tout au plus), avec l’avantage d’émerger dans un système commercial mondial post-dollar dominé. La conception et l’imposition des tarifs réciproques démontrent également les caprices des décideurs politiques américains. Les tarifs ne sont pas basés sur une évaluation rationnelle des barrières tarifaires et non tarifaires (aussi discutable soit-elle). Il s’agit plutôt d’un simple calcul du déficit / des exportations de ce pays. Dans de nombreux cas, ce montant a ensuite été réduit de moitié pour créer un sentiment d’actualisation bienveillante. Il s’agit d’une politique politique « en fuite ».

Les États-Unis se considèrent clairement comme une victime, subissant un traitement indigne du reste du monde, d’être exploités par celui-ci. C’est sa prérogative. Cependant, compte tenu de la domination démesurée du dollar américain, de l’influence des États-Unis au fil des décennies sur les institutions multilatérales, du rôle de premier plan que les États-Unis ont joué dans l’imposition de sanctions à des dizaines de pays à travers le monde, de la prépondérance de longue date, bien que décroissante, de l’armée américaine dans le monde et du fait que les États-Unis ont initié plus de 210 interventions militaires dans d’autres pays depuis 1946 (Duffy Toft et Kushi, 2023 Dying by the Sword), il est difficile pour une grande partie du monde d’être d’accord avec le sentiment de grief des Américains. Vous ne pouvez pas prétendre être la nation « la plus exceptionnelle » à avoir jamais occupé le monde et affirmer de manière crédible votre statut de victime.

Le Jour de la Libération est une invitation à s’auto-libérer d’un système politique et économique mondial qui a entravé la capacité des pays à poursuivre efficacement leurs propres voies de développement souverain. Le monde peut voir les États-Unis pour ce qu’ils ont toujours été, alors que la façade de la bienveillance libérale cède la place à un narcissisme capricieux. Un monde multipolaire peut se forger, comme il est déjà en train d’émerger. Lorsque l’Amérique sera bonne et prête à rejoindre le monde des nations, en tant que partenaire normal et égal, il y aura une place.

Merci, président Trump. Invitation acceptée.

Views: 4