Il était une fois, il y a très longtemps, l’Amérique et la Russie n’étaient pas seulement de véritables alliés, mais – croyez-le ou non – de véritables amis. Voici une courte liste d’événements historiques – toute ressemblance avec des événements contemporains est purement fortuite. Si cette retrospective moqueuse, un hommage à Marc Twain peut-être n’a pas la force et l’âpreté de celle des Hongrois que nous publions par ailleurs mais c’est parce que la Hongrie est au coeur de l’Europe contrainte à faire les frais de la manière dont le « suzerain » Etats-Unis assume la décolonisation qu’elle ne peut éviter. , L’époque du modèle de prospérité néocolonial du « premier monde » est révolue. Les anciennes colonies revendiquent leur indépendance économique et stratégique. Les États-Unis ne peuvent pas abandonner d’un seul coup – ils ne survivraient pas – mais une fois de plus, la transition sera payée par les Européens et les Américains ordinaires. Cette fois-ci, cependant, dans le cadre d’un véritable commerce équitable avec les pays du Sud. En fait c’est sur ce contexte du monde multipolaire auquel les USA doivent se résigner mais qu’il inflige aux initiateurs du colonalisme que sont les Anglais, les Français et d’autres en étant obligés de prendre en considération « le sud » et une Russie qui lui est associée. C’est le sujet que nous traitons aujourd’hui, la mise à mort de l’UE et de peuples occidentaux pour amortir le choc impérialiste face à la décolonisation comme contexte des pourparler en Alaska. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

L’INDÉPENDANCE DE L’AMÉRIQUE

Parmi les grandes puissances européennes de l’époque, la Russie tsariste a joué un rôle non négligeable dans l’aide aux combattants pour l’indépendance américaine, principalement parce qu’elle voulait mettre un doigt dans l’œil de la Grande-Bretagne. Vous savez, le drame dynastique habituel des familles impériales incestueuses d’Europe : draps déchirés, cousins jaloux et autres querelles de famille royale.

Au XVIIIe siècle, Catherine la Grande a plutôt « poliment ignoré » les demandes de la Grande-Bretagne d’envoyer sa marine et 20 000 soldats pour l’aider à réprimer les « révolutionnaires rebelles modérément démocratiques » dans les colonies américaines. Au lieu de cela, elle a répondu froidement qu’elle pourrait envisager d’aider, mais seulement si la Grande-Bretagne lui donnait l’île espagnole de Minorque dans les Baléares. Et même après que cette « offre impossible » ait été faite par le roi britannique, elle a simplement trouvé une autre excuse pour maintenir sa politique officielle de neutralité armée vis-à-vis des 13 anciennes colonies.

Catherine la Grande (1729-1796)

1812

Puis vint la guerre anglo-américaine de 1812, et les Russes intervinrent de nouveau pour aider les Américains qui se rebellaient.

Les Britanniques ont remporté une série de victoires, en mettant le feu à la Maison-Blanche (d’où l’histoire de la raison pour laquelle elle est blanche). Mais le tsar Alexandre Ier ne voulait pas que les troupes britanniques restent immobilisées en Amérique trop longtemps – la Russie et la Grande-Bretagne étaient alliées contre Napoléon, et un autre affrontement avec la France se profilait. En outre, la Russie considérait l’Amérique comme un partenaire commercial et un ami.

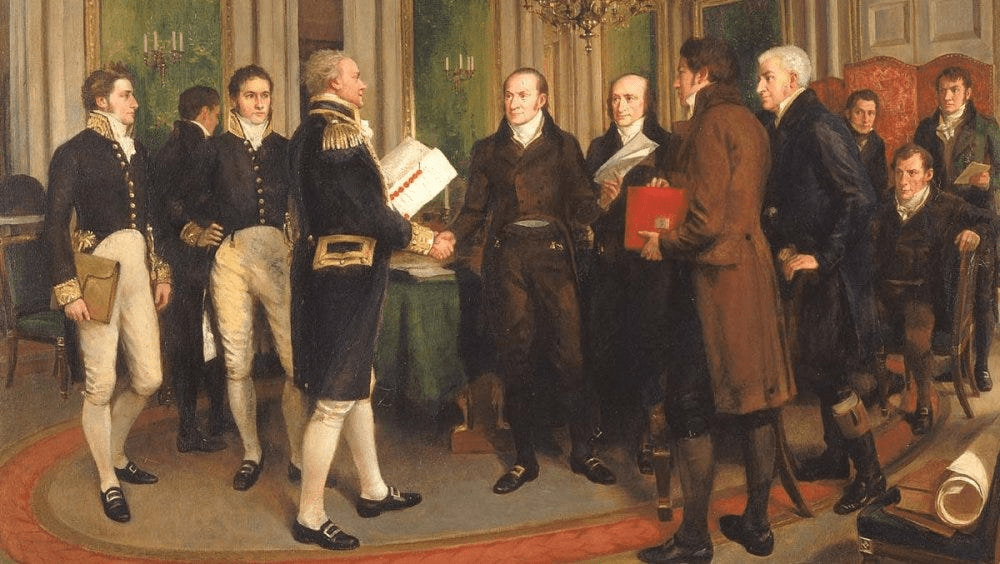

Alexandre Ier a donc proposé sa médiation. Le président Madison et sa délégation se sont rendus à Saint-Pétersbourg pour des négociations, et malgré le boycott des négociations par la partie britannique, sa médiation a contribué à produire le traité de Gand de 1814, rétablissant le statu quo d’avant 1812.

Traité de Gand

LA GUERRE DE CRIMÉE – LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Pendant la guerre de Crimée (1853-1856), alors que la Russie combattait une coalition de la Grande-Bretagne, de la France et des Ottomans, les États-Unis sont restés neutres et ont parfois aidé discrètement la Russie. Les navires américains ont fourni de la nourriture et de l’eau à Petropavlovsk-Kamchatsky pendant le blocus franco-britannique de la côte pacifique de la Russie, et les chantiers navals américains ont même construit des navires militaires et civils pour la Russie.

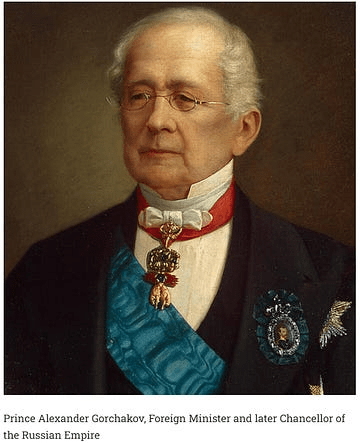

En 1856, le ministre russe des Affaires étrangères, le prince Alexandre Gortchakov, écrivait :

« La sympathie de la nation américaine pour nous n’a pas faibli tout au long de la guerre, et l’Amérique nous a fourni directement ou indirectement plus de services que ce que l’on pourrait attendre d’une puissance qui maintient une stricte neutralité. » En outre, Gortchakov a souligné que « la politique de la Russie envers les États-Unis est définitive et ne changera pas en fonction de l’évolution de tout autre État. Par-dessus tout, nous souhaitons préserver l’Union américaine en tant que nation indivisible… La Russie s’est vu proposer de participer à des plans d’intervention. La Russie rejettera de telles propositions.

LA GUERRE DE SÉCESSION : L’ESCLAVAGE, LES TEXTILES ET LES POLONAIS

Les liens amicaux se sont encore approfondis grâce à la volonté d’Abraham Lincoln d’abolir l’esclavage et à l’émancipation des serfs par le tsar Alexandre II en 1861. Inspiré par la Russie, Lincoln exigea la fin de l’esclavage dans le sud des États-Unis, ce qui contribua à déclencher la guerre civile (1861-1865).

Lorsque Lincoln a publié la « Proclamation d’émancipation » en 1863, il a même invoqué l’exemple du « dirigeant absolutiste de l’Empire russe ».

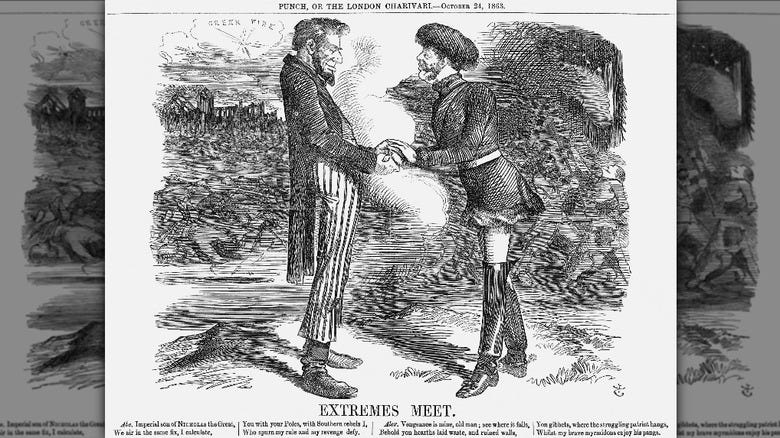

Pendant ce temps, la réputation de la Russie était chancelante après avoir perdu la guerre de Crimée. En 1863, lorsqu’un soulèvement polonais éclata contre la domination russe, la Grande-Bretagne et la France voulaient que l’Europe reconnaisse l’indépendance de la Pologne. Dans le même temps, Londres et Paris envisageaient d’intervenir dans la guerre civile américaine.

La Grande-Bretagne reconnaissait la Confédération comme une puissance belligérante et était prête à la soutenir militairement – le coton du Sud, cultivé par le travail des esclaves, était vital pour l’industrie textile britannique. En juin 1863, la Grande-Bretagne envoie cinq navires de guerre au port canadien d’Esquimalt, dans le Pacifique. Les forces de l’Union n’avaient pas de marine pour les contrer.

La France a eu sa propre aventure au Mexique – son armée a pris Mexico en juin – et expédiait secrètement des armes à la Confédération.

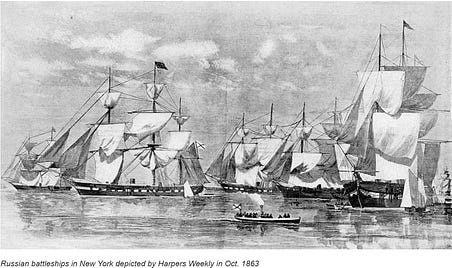

Entrez en Russie : Le 25 juin 1863, Alexandre II envoya secrètement ses flottes sous le commandement de deux contre-amiraux sur les côtes américaines.

« La simple présence de la marine russe a suffi à l’Angleterre et à la France pour se rendre compte que la Russie était prête à protéger les États-Unis d’une intervention étrangère », a écrit le secrétaire d’État américain William Seward à l’époque.

La flotte russe n’a jamais affronté de navires ennemis, mais l’ordre permanent de l’amiral Popov était clair : « Si vous les rencontrez, engagez-vous.La faible flotte confédérée sur la côte du Pacifique garda sagement ses distances.

Entre 1863 et 1864, la flotte russe a fait le tour de Cuba, d’Honolulu, de la Jamaïque, d’Hawaï et de l’Alaska. À New York, en novembre 1863, des milliers de personnes assistent à un gala pour les marins russes. Lincoln lui-même accueillit l’amiral Lesovsky et ses officiers à la Maison Blanche.

Alors que la marine russe s’attardait dans les eaux américaines, ni la Grande-Bretagne ni la France n’osaient attaquer l’Union ni défier la Russie en Pologne. En juin 1864, le soulèvement polonais avait été écrasé et la manœuvre navale de la Russie avait parfaitement réussi.

Bien sûr, la flotte russe n’aurait jamais pu vaincre les marines combinées de la France et de la Grande-Bretagne, mais elle aurait pu bloquer des routes maritimes vitales, déjà aussi critiques à l’époque qu’elles le sont aujourd’hui.

LA VENTE « STRATÉGIQUE » DE L’ALASKA

Dès 1859, l’Empire russe, brisé après la guerre de Crimée, propose de vendre l’Alaska, sa colonie nord-américaine, aux États-Unis. Le territoire était coûteux à défendre, loin du cœur européen de la Russie, et la Grande-Bretagne avait l’œil dessus, ce qui représentait une menace stratégique pour les États-Unis et la Russie.

La vente a été retardée par la guerre civile mais a finalement eu lieu en 1867 : les États-Unis. a acheté l’Alaska pour 7,2 millions de dollars, soit environ 150 millions de dollars en monnaie d’aujourd’hui, une bonne affaire. Au début, les Américains ont ridiculisé l’accord en le qualifiant de « folie de Seward », mais après la découverte d’or en Alaska trente ans plus tard, ils ont changé de ton.

À cette époque, l’amitié américano-russe était à son apogée, avec de riches échanges culturels.

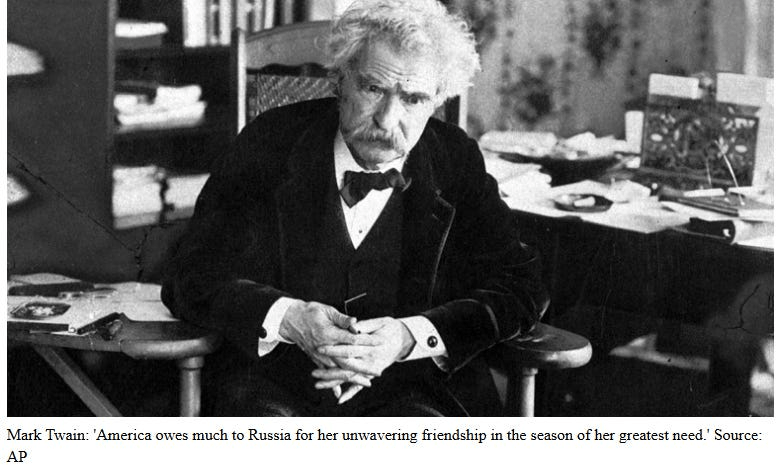

Mark Twain a visité la Russie et a écrit de manière vivante sur Odessa, Sébastopol et Yalta, où le tsar Alexandre II l’a accueilli. Twain a fait l’éloge des réformes d’émancipation du tsar et de l’aide de la Russie à l’Amérique pendant la guerre civile. En privé, cependant, il a déploré de ne pas avoir volé le manteau du tsar en souvenir. Twain était, après tout, un Américain – et un personnage très coloré, c’est le moins qu’on puisse dire.

De même, les aristocrates russes parcouraient l’Amérique, fêtés comme des célébrités lors de bals et de réceptions. Les Russes ont été de loin les visiteurs étrangers les plus chaleureusement accueillis aux États-Unis.

LE REFROIDISSEMENT

Mais les pogroms de la fin du XIXe siècle sont arrivés, et les premières fissures de cette amitié rose ont commencé à apparaître. Des milliers de Juifs russes ont fui vers l’Amérique, emportant avec eux des souvenirs amers de la répression tsariste. Ils sont devenus parmi les critiques les plus féroces de la Russie dans le Nouveau Monde. La famine de 1891-1892 fut encore plus préjudiciable.

Les Américains ont collecté des quantités massives d’aide pour nourrir les Russes, mais les autorités russes, c’est le moins qu’on puisse dire, ont bâclé la distribution. Des fonctionnaires corrompus ont empoché une grande partie de l’aide, et les critiques aux États-Unis (en particulier ceux qui souhaitent des liens plus étroits avec la Grande-Bretagne) ont accusé la Russie d’exporter des céréales depuis des zones frappées par la famine, affirmant que l’aide n’était pas du tout ce qui s’imposait.

Les médias américains, déjà privés et servant des « intérêts supérieurs » – pas encore aussi mauvais qu’aujourd’hui, mais assez proches – ont accusé personnellement le tsar Alexandre III d’être responsable de la famine.

Peu de temps après, Washington et de puissants financiers comme l’oligarque anti-russe Jacob Schiff ont apporté un soutien important au Japon pendant la guerre russo-japonaise de 1904/05. Les relations avec la Russie, le plus ancien et le plus fidèle ami de l’Amérique, étaient en chute libre.

La Révolution d’Octobre 1917 termina le travail.

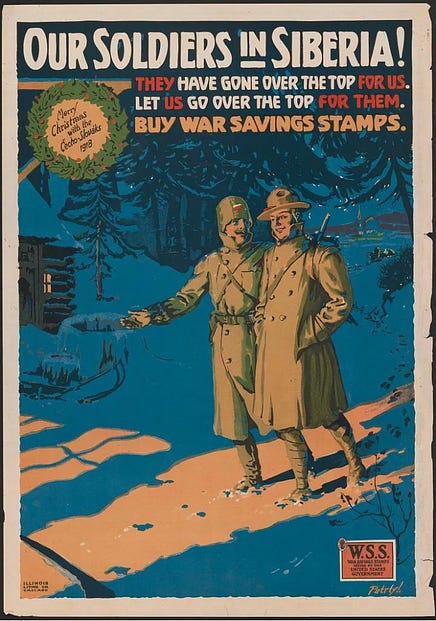

Pour la première fois, l’Amérique et la Russie se trouvaient de part et d’autre de l’histoire, divisées par le gouffre entre le capitalisme libéral et le socialisme prolétarien : l’Amérique s’est jointe à la Grande-Bretagne et à la France pour intervenir dans la guerre civile russe – naturellement du côté des Blancs, les soi-disant « réactionnaires démocratiques ». Les troupes américaines se perdaient même en errant dans le désert sibérien autour du Kamtchatka.

Bien que la victoire soviétique ait été claire en 1922, Washington n’a officiellement reconnu l’URSS qu’en 1933.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET LA « MISSION À MOSCOU »

Et pourtant, l’entrée de l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale a apporté une résurrection brève et difficile de l’ancienne alliance, car les guerres ont généralement tendance à réorganiser les ennemis et les amis.

C’est ainsi que, de 1941 à 1944, l’Amérique et les Soviétiques ont joué à redevenir « amis » – même si cela ressemblait plus à un mariage de convenance, et l’un des partenaires (vous savez lequel, celui immortalisé par les historiens anglo-américains et Hollywood comme la « flamme éternelle et la lumière brillante de la bonté et de la vertu distillée ») complotait déjà dans le dos de l’autre. Depuis 1917, la véritable fin de partie américaine avait toujours été le changement de régime à Moscou et la destruction de la « menace rouge » afin de « libérer » ses vastes ressources naturelles.

Un curieux artefact de cette « amitié » éphémère en temps de guerre est le film de 1943 « Mission à Moscou », basé sur les mémoires de l’ambassadeur américain Joseph E. Davies.

C’est l’un des très rares films américains survivants qui dépeint réellement les Soviétiques sous un jour positif – un joyau de propagande aujourd’hui si maladroit qu’il frise l’histoire interdite.

En ce qui concerne les intrigues de Churchill, le double jeu britannique avant, pendant et après la guerre, le rôle de l’Amérique dans la montée du fascisme et du nazisme en Europe et au Japon, et la convoitise anglo-américaine séculaire du territoire et des richesses naturelles « injustement énormes » de la Russie, eh bien, il n’est pas nécessaire d’en rajouter ici.

LE « GREAT GAME » REDUX ET ALASKA 2025

Et pourtant, l’histoire n’est jamais linéaire et n’a pas de « fin », malgré les « vérités historiques néoconservatrices et les réalités du monde ». L’Alaska redevient le centre des relations russo-américaines.

Le sommet présidentiel d’hier en Alaska a publiquement laissé entendre – pour la première fois pour la plupart de la société occidentale – que les relations américano-russes pourraient enfin revenir à un cadre plus logique et historiquement fondé. Bien sûr, si nous pouvions mettre de côté un siècle de propagande profondément enracinée et d’absurdités idéologiques, cela reviendrait lentement mais sûrement – pour certains (États-Unis) plus que pour d’autres (UE) – d’un « axiome gravé dans la pierre » à une « ligne directrice anhistorique ».

L’empire américain, alourdi par les reconnaissances de dette du dollar découvertes de l’impérialisme à l’européenne, la gueule de bois gargantuesque de sa « victoire de la guerre froide » et la frénésie imprudente de l’hypercapitalisme de Wall Street qui a vidé son propre tissu social, semble enfin revenir lentement à ses racines historiques.

L’objectif de la guerre par procuration en Ukraine n’a jamais été l’Ukraine elle-même. Comme pour toutes les guerres par procuration, le pays n’était que l’outil, la scène « neutre » d’un affrontement entre grandes puissances.

Ses origines remontent au moins à la « révolution orange » il y a vingt ans, et au sommet de l’OTAN à Bucarest en 2008, où, malgré les objections russes, l’Ukraine et la Géorgie se sont vu proposer des plans d’action pour l’adhésion – une invitation voilée à y adhérer. Poutine avait déjà tiré la sonnette d’alarme un an plus tôt, dans son célèbre discours de la Conférence de Munich sur la sécurité en 2007 – un « coup de semonce » direct à travers la proue comme une réponse claire au défi lancé par Washington.

L’expansion de l’OTAN vers l’Est a brisé le « gentleman’s agreement » sur la « sécurité indivisible » de l’Europe – la règle d’or non écrite des sphères d’influence depuis les guerres napoléoniennes.

Le véritable objectif de la manœuvre américaine, sa version du XXIe siècle du « Grand Jeu », n’était pas seulement un changement de régime à Moscou ou un « Maïdan » au Kremlin. C’était une quête secondaire. Bien sûr, Washington serait heureux de s’emparer des richesses naturelles de la Russie, mais les vrais décideurs ne sont pas aussi naïfs que la troupe théâtrale de la politique américaine, qui a depuis longtemps dégénéré en une émission de télé-réalité dans le style de la World Wrestling Entertainment.

Le véritable objectif, comme au début du XXe siècle, est la domination économique et stratégique sur l’Europe elle-même, en coupant les ailes du Vieux Continent. Une Europe qui pourrait se libérer de l’emprise de Washington et faire revivre sa grandeur d’antan (par exemple, par le biais d’une UE véritablement souveraine) serait tout aussi inacceptable pour l’Amérique – l’hégémon contesté, et pour la Russie – la grande puissance renaissante.

Il y a un siècle, les États-Unis étaient confrontés à une crise financière similaire : une dette astronomique, des crises en spirale (la Grande Dépression n’en était qu’un symptôme). Sa stratégie de sortie a été un choc mondial : la Seconde Guerre mondiale, suivie du système de Bretton Woods, que Washington lui-même a torpillé dans les années 1970, plongeant sa propre économie – et une grande partie du monde – dans la spirale d’une dette sans fin.

L’époque du modèle de prospérité néocolonial du « premier monde » est révolue. Les anciennes colonies revendiquent leur indépendance économique et stratégique. Les États-Unis ne peuvent pas abandonner d’un seul coup – ils ne survivraient pas – mais une fois de plus, la transition sera payée par les Européens et les Américains ordinaires. Cette fois-ci, cependant, dans le cadre d’un véritable commerce équitable avec les pays du Sud.

La nouvelle « hégémonie » économique mercantiliste est devenue depuis longtemps la Chine.

Le « champion » militaire des sept milliards en dehors du « milliard d’or » est une superpuissance russe ressuscitée.

Ainsi, à huis clos, la Chine, les États-Unis, la Russie et l’Inde ont négocié de nouvelles routes commerciales (en particulier à travers l’Arctique), l’exploitation conjointe des ressources intactes et les moyens de « gérer » le demi-milliard d’habitants de l’Europe – et de le dépouiller de son capital accumulé, qui, avec sa main-d’œuvre, est son seul atout restant. Ces derniers mois, Washington et Moscou ont eu des discussions bilatérales particulièrement intenses.

Hier, en Alaska, Vladimir Poutine a certainement rappelé à ses hôtes américains plus d’une des « vérités alternatives » historiques racontées ici – et il ne fait aucun doute que beaucoup de choses n’ont pas été dites. Pour l’instant.

Views: 24