lPublié dansChine

Nous ne voudrions pas terminer cette invite du jour à opérer une démarche critique sur notre vision du monde et surtout à dépasser cette critique (qui en tant que telle peut tourner en rond pour revenir au nombril de nos « élites ») par la conscience de nos intérêts, sans que l’on mesure bien à quel point en ce moment tous les peuples sont en train de repenser leur propre histoire dans un décalage nécessaire avec un ethnocentrisme colonialiste qui a été celui de l’universalisme occidental. Heureusement on ne peut pas limiter l’occident à ce seul prisme, il a aussi contribué à une vision révolutionnaire, émancipatrice, et le paradoxe est que l’occident aujourd’hui renie cette part de lui-même qui est pourtant en prise directe avec ce qui naît. Comme nous l’analysons dans notre livre, la Chine a été un empire mais avec une influence culturelle dans laquelle des identités nationales ont construit leur propre système bien avant et même pendant la domination occidentale. Ici la Corée, mais on peut et doit considérer la plupart des pays asiatiques et même la Russie et de là un mouvement migratoire d’échange, entre frontières, villes, nations qui a été une forme d’universalisme qui reste sous-jacent dans une nouvelle dialectique. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et société)

par Ge Zhaoguang 18 août 2025

Revisiting Ancient China’s World Knowledge (conférence prononcée à la Foire du livre de Hong Kong en juillet).

À la fin du XVIe siècle, avant que les Européens n’arrivent en Chine par voie maritime, que savaient les anciens Chinois sur le monde ? Comment ont-ils imaginé et compris le monde qu’ils habitaient ? Il ne s’agit pas seulement d’une question d’histoire intellectuelle, mais aussi d’histoire des idées, en ce qui concerne la vision du monde de la Chine traditionnelle.

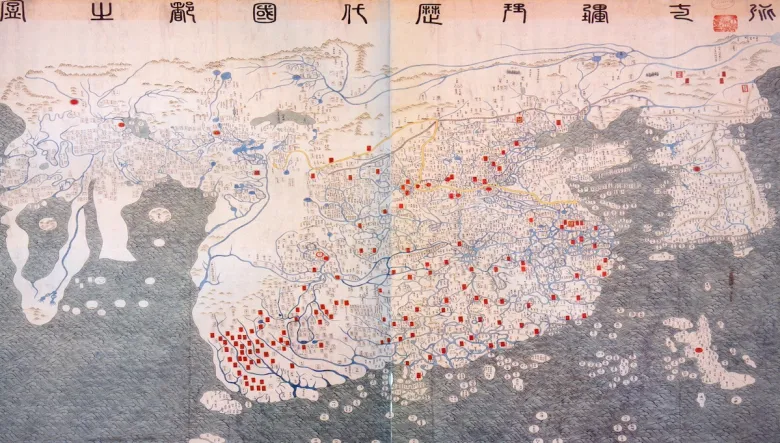

Les cartes anciennes reflètent souvent les connaissances, les concepts et l’imagination des peuples anciens sur le monde. Par conséquent, j’utiliserai une « carte du monde » datant du début de la dynastie Ming, en particulier du début du 15e siècle, et la placerai dans le contexte de l’histoire mondiale pour discuter de cette question.

**2**

L’université Ryukoku de Kyoto, au Japon, est une université créée par la secte Jōdo Shinshū Hongan-ji. Elle abrite de nombreux trésors. Parmi eux se trouve la *Honil Gangni Yeokdae Gukdo Ji Do* (Carte des terres et régions intégrées des pays historiques et des capitales). Depuis sa découverte il y a plus d’un siècle, cette carte est reconnue comme un trésor.

Cette carte, peinte sur soie, mesure 150 cm de long et 163 cm de large. Elle a été dessinée par les Coréens en 1402. Comme vous pouvez le voir, la Corée est représentée en grand sur le côté droit de la carte, ce qui exprime clairement le point de vue coréen. Il est important de comprendre que les cartes anciennes n’étaient pas simplement ce que nous appelons aujourd’hui des cartes de « géographie scientifique ».

Alors que les cartes modernes s’efforcent principalement d’être objectives, précises et détaillées, les cartes anciennes contenaient également des sentiments nationaux, des visions du monde et même les préjugés et les curiosités des gens. Par conséquent, nous pouvons les étudier du point de vue de l’histoire intellectuelle et culturelle. De cette façon, les cartes deviennent des sources pour l’histoire des idées.

Revenons à cette carte. Sur quoi les Coréens se sont-ils basés pour la dessiner ? Il s’avère qu’ils se sont appuyés sur deux cartes chinoises antérieures de l’ère Mongole Yuan : la *Shengjiao Guangbei Tu* (Carte de la vaste portée de l’enseignement impérial, 1330) de Li Zemin et la *Hunyi Jiangli Tu* (Carte des territoires intégrés, 1370) du moine Qingjun de la fin de la période Yuan/début de la période Ming. Sous cette carte coréenne, un fonctionnaire coréen nommé Kwŏn Kŭn a écrit un long colophon.

De ce colophon, nous apprenons que la carte de Li Zemin couvrait un vaste « tout sous le ciel », fournissant ainsi une connaissance du monde eurasien couvrant l’ère mongole Yuan. La carte de Qingjun, quant à elle, fournissait des informations géographiques détaillées sur les dynasties successives. Les Coréens ont utilisé ces deux cartes comme base pour créer cette nouvelle carte.

Cependant, étant Coréens, ils estimaient que ces cartes ne représentaient pas de manière adéquate « l’est de la rivière Liao » et leur propre pays, la Corée. Ainsi, ils ont principalement complété la géographie coréenne, en ajoutant leur compréhension du Japon plus à l’est, et ont commodément élargi un peu la Corée. Par conséquent, bien que cette carte soit une œuvre coréenne du début de la période Ming, elle reflète fondamentalement la connaissance chinoise du monde de l’ère mongole Yuan (1271-1368).

Comment cette carte coréenne s’est-elle retrouvée au Japon ? De nombreux érudits spéculent sur le fait qu’elle a probablement été emmenée au Japon par les Japonais après la guerre d’Imjin (1592-1598). Comme on le sait, la guerre d’Imjin a eu lieu pendant l’ère Ming Wanli. Toyotomi Hideyoshi du Japon a envahi la Corée pour dominer l’Asie de l’Est.

Bien que le Japon se soit finalement retiré sous la pression des Ming, il avait occupé la majeure partie de la Corée et pillé de nombreuses personnes et biens. Cela comprenait divers artisans, ce qui a conduit à la transmission de nombreuses technologies coréennes au Japon, ainsi que de livres et de peintures, laissant de nombreux artefacts coréens au Japon. Après la guerre, bien que la Corée ait envoyé plusieurs missions (« Sweeping Envoys ») pour exiger leur retour, de nombreux articles et mêmes personnes sont restés au Japon.

Cette carte était l’un de ces éléments. Les temples japonais ont une forte tradition de préservation des artefacts. De nombreux trésors de la Chine des Tang et des Song, rapportés, étaient stockés dans des temples comme Shōsō-in, Rinshō-in et Shōren-in, considérés comme de grands trésors. En raison de la vénération historique pour les temples au Japon, associée à leurs forces armées et à leur influence, les artefacts ont été exceptionnellement bien conservés. Aujourd’hui encore, de nombreux trésors restent méconnus, de nouvelles découvertes ne cessent d’émerger !

Cette carte n’était pas différente. Ce n’est qu’à l’ère Meiji que les érudits ont reconnu son importance. Parce qu’elle était détenue par la secte bouddhiste Hongan-ji et rarement montrée, le professeur Ogawa Takuji de l’Université de Kyoto l’a méticuleusement copiée. La version couramment utilisée aujourd’hui est principalement cette copie détenue par l’Université de Kyoto.

Le professeur Ogawa n’est peut-être pas très familier, mais mentionner ses trois fils pourrait aider : Yukawa Hideki, le célèbre premier lauréat asiatique du prix Nobel de physique ; Kaizuka Shigeki, une figure imposante de l’histoire chinoise ancienne à l’Université de Kyoto qui a écrit sur le Shiji et les inscriptions en os d’oracle ; et Ogawa Tamaki, un grand professeur de littérature chinoise qui a interagi non seulement avec Qian Zhongshu, mais aussi avec des érudits de haut niveau comme Zhou Yiliang et Zhou Zumou.

**3**

Cette carte de 1402 soulève des questions passionnantes

Les XVe et XVIe siècles ont été l’époque où de nouveaux empires maritimes ont commencé à éclipser les anciens empires terrestres et ont progressivement dominé le monde – ce qu’on a appelé « l’ère de l’exploration » ou l’ère de la mondialisation précoce. D’abord le Portugal et l’Espagne, puis l’Angleterre et les Pays-Bas, ont atteint tous les coins du monde par les océans, occupant des îles, des ports et des deltas. Menés principalement par des colons, des marchands et des missionnaires, ils n’ont laissé aucune « terra nullius » et l’Europe est progressivement devenue la puissance dominante du monde.

Dans ce contexte, la connaissance du monde est devenue cruciale. Comme le dit le vieil adage : « Qui possède la connaissance du monde, maîtrise le monde ». Par conséquent, « l’ère de l’exploration » est également appelée « l’ère de la découverte ». C’est un terrain connu :

* Dias (vers 1450-1500 ?; contourna le cap de Bonne-Espérance en 1488)

* Christophe Colomb (1451-1506 ; atteint les Amériques en 1492, 1493, 1498)

* Da Gama (vers 1460-1524 ; atteint l’Inde en 1498, 1502, 1524)

* Magellan (vers 1480-1521 ; tour du monde 1519-1521)

En entendant cela, on pourrait se rappeler Zheng He. Les voyages de Zheng He (1405-1433) sont en effet antérieurs aux Européens. Cependant, son objectif principal n’était pas le commerce ou l’échange de marchandises, mais plutôt d’afficher le prestige impérial. Bien que magnifique, il n’a objectivement pas promu la mondialisation.

Pourtant, ce n’est qu’après lui que Bartolomeu Dias a contourné le cap de Bonne Espérance en 1488, et que Vasco de Gama a atteint l’Inde par le Cap en 1497, donnant aux Européens une image plus claire de la géographie africaine. On dit qu’avant l’édition de 1508 de la Géographie de Claude Ptolémée, les Européens n’avaient pas de carte complète de l’Afrique.

La question se pose donc : plusieurs années avant les voyages de Zheng He, et près d’un siècle avant que Dias ne contourne le cap de Bonne-Espérance, qui possédait une telle connaissance géographique ? Qui connaissait le Cap de Bonne-Espérance, qui n’avait jamais été répertorié auparavant, et qui représentait la forme triangulaire inversée de l’Afrique ?

Qui a marqué des noms de lieux s’étendant du Japon à l’est, en passant par la Corée, la Chine et l’Asie centrale, jusqu’à la péninsule arabique et l’Afrique du Nord ? Par conséquent, la question la plus cruciale est : **Est-ce une image du monde de l’époque grand-mongole ? Comment les Asiatiques connaissaient-ils la géographie africaine avant les Européens ? Pourquoi une telle carte de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe était-elle possible au début du 15ème siècle ?**

**4**

La copie Ogawa du *Honil Gangni Yeokdae Gukdo Ji Do* est maintenant accessible au public. Sa caractéristique la plus frappante est son étonnant « cosmopolitisme ». Faites particulièrement attention : cette carte est assez particulière. La moitié droite représente naturellement la Corée, le Japon et la Chine. Cependant, une grande partie de la moitié gauche, la partie occidentale, représente des régions correspondant à l’Asie centrale, à l’Asie occidentale, à l’Afrique et à certaines parties de l’Europe d’aujourd’hui.

Les recherches menées par les chercheurs montrent que de nombreux noms de lieux marqués indiquent que les Chinois de cette époque possédaient une connaissance remarquablement claire de ces régions. De plus, la représentation de la péninsule arabique, de l’Euphrate et du Tigre, de l’Afrique triangulaire inversée et du Nil bifurqué est étonnamment précise.

**5**

Je ne suis pas moi-même un spécialiste des cartes, je vais donc présenter les résultats de la recherche universitaire, y compris non seulement les érudits chinois, mais aussi le regretté érudit japonais Sugiyama Masaaki et son étudiante Miya Noriko.

Regardez la moitié gauche de la carte. Bien que l’échelle ne soit pas parfaite, le continent triangulaire inversé grossièrement délimité devrait être l’Afrique. Le grand lac circulaire dessiné au milieu représenterait les Grands Lacs d’Afrique australe. L’extrémité sud de ce continent triangulaire inversé est le cap de Bonne-Espérance, que les Européens n’ont contourné que cent ans plus tard. Alors, qui aurait pu savoir si tôt que l’Afrique australe formait un cône inversé ?

De plus, sur cette carte, on peut non seulement identifier le Nil bifurqué, mais aussi distinguer l’Euphrate et le Tigre qui se jettent dans le golfe Persique. Un endroit marqué sur la rive de la rivière appelé « Liuheda » (六合打) – Sugiyama Masaaki a soutenu que c’était une erreur pour « Baheda » (八合打), signifiant Bagdad. Bien que Yang Liangyao, un envoyé sous le règne de l’empereur Daizong de Tang au milieu du VIIIe siècle, ait voyagé de Guangzhou à Bagdad, la capitale du califat abbasside, et soit retourné à Tang, il n’a pas enregistré son emplacement précis ni mentionné le nom de la ville comme « Bagdad ».

**6**

Il est particulièrement intéressant de noter qu’en 2007, Sugiyama Masaaki a publié « Les cartes du monde de l’Orient et de l’Occident parlent de la première Terre plate de l’humanité », où il a mené un travail phonologique approfondi, restaurant les noms de lieux marqués en chinois à leurs équivalents modernes. À notre grande surprise, nous avons appris que cette carte répertorie également de nombreuses villes et rivières européennes, telles que :

* Malu (devrait être Luma, c’est-à-dire Roma, Italie)

* Talitu (Tarente, Italie du Sud – célèbre pour sa cathédrale)

* Yuelangzhai (devrait être Yuennata, Grenade, sud de l’Espagne)

* Baibuna (Pampelune, Espagne – célèbre pour sa cathédrale et son festival de tauromachie, décrit par Hemingway)

* Bailaxina (Barcelone, Espagne)

* Make’er (devrait être Ma’erke, Malaga, Espagne)

* Falixi (Paris, France)

* Baizhuna (d’autres cartes similaires ont Baizhena, Bayonne, le sud-ouest de la France, près de l’Espagne, la confluence des rivières)

On dit que cela a été possible parce que, d’une part, les armées mongoles occupaient une grande partie de l’Europe et de l’Asie occidentale, ce qui les familiarisait avec ces régions ; d’autre part, de nombreux Arabes et Perses entrèrent au service des Mongols, les accompagnant dans leurs campagnes à l’est et à l’ouest. Ainsi, la carte incorporait des connaissances géographiques étonnantes. Outre l’Europe, elle comprend de nombreuses villes d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord, telles que :

* Alasa’iyi ou Abusa’iyi (Alexandrie, Égypte ?)

* Hama (Hama, Syrie occidentale)

**7**

Par conséquent, cette carte pose une énorme question aux historiens.

1. Comme nous l’avons dit, Bartolomeu Dias n’a contourné le cap de Bonne-Espérance qu’en 1488. Vasco de Gama n’atteignit l’Inde par le Cap qu’en 1497. Avant l’édition de 1508 de la Géographie de Ptolémée, les Européens n’avaient pas de carte complète de l’Afrique.

2. Zheng He n’avait pas encore embarqué pour ses voyages (1405-1433). Avant 1402, qui possédait de telles connaissances géographiques permettant aux cartographes chinois de représenter la forme conique inversée de l’Afrique ? Qui a marqué les nombreux noms de lieux du Japon à l’est, en passant par la Corée, la Chine et l’Asie centrale, jusqu’à la péninsule arabique et l’Afrique du Nord ?**

3. Comment les Asiatiques connaissaient-ils la géographie africaine avant les Européens ? Pourquoi une telle carte du monde était-elle possible au début du 15ème siècle ?**

**8**

Cette question a longtemps laissé les spécialistes perplexes. Après des discussions à la suite d’Ogawa Takuji, un consensus s’est progressivement dégagé. La seule explication possible est que les connaissances astronomiques et géographiques persano-arabes ont été transmises à la Chine.

Rappelons-nous l’époque mongole – l’histoire mondiale entre le 12e et le 14e siècle. Comme on le sait, les armées mongoles, sous les ordres de Temüjin (Gengis Khan), Ögedei et Möngke, ont balayé l’Eurasie à plusieurs reprises, atteignant l’Europe et l’Afrique du Nord, établissant un super empire.

Ils ont non seulement transmis la peste noire, mais ont également apporté des nouvelles orientales à l’Occident et des connaissances occidentales à l’Est. Dans l’histoire des Yuan, trois Perses ou Arabes importants (appelés « peuple Hui » dans les sources chinoises) sont répertoriés : Ala-ud-Din, Ismaïl et Jamal-ud-Din. Les archives historiques chinoises indiquent qu’ils ont apporté beaucoup de connaissances et d’instruments astronomiques et géographiques.

Le plus important était le persan Jamal-ud-Din (également écrit Jamāl al-Dīn). L’Histoire de Yuan rapporte que Jamal-ud-Din a non seulement présenté le « Wannian Li » (Calendrier Perpétuel) à l’empereur Kubilai Khan en 1267, mais a également construit divers « instruments occidentaux » pour l’empereur.

Un instrument, enregistré en chinois sous le nom de « Kulaiyi A’erzi » (était un globe terrestre. Les linguistes suggèrent que « Kulaiyi A’erzi » est une lecture persane de l’arabe *Kurah-i-arz* (« Kulah » signifiant sphère/ciel, « i » indiquant possessif, « arz » signifiant terre/terre/pays) – essentiellement un *globe terrestre*.

L’Histoire de Yuan le décrit : « Sa construction utilisait du bois pour former une sphère ronde ; sept parties d’eau, de couleur verte ; Trois parties de terre, de couleur blanche. Les rivières, les lacs et les mers ont été peints, leurs réseaux entrelacés à l’intérieur. De petits carrés ont été dessinés pour calculer la largeur et la longueur du terrain, ainsi que les distances des routes.

De plus, selon les *Mishu Jian Zhi* (*Mishu Jian Zhi*), Jamal-ud-Din a supervisé le Secrétariat en 1286 et a dirigé la compilation du *Grand Répertoire Géographique Unifié des Yuan* (*Yuan Dayitong Zhi*).

Il aurait dit à l’empereur : « Notre empire s’étend de l’endroit où le soleil se lève jusqu’à l’endroit où il se couche. Par conséquent, nous devons non seulement compiler des livres historico-géographiques de l’empire, mais aussi dessiner une carte complète de l’empire mongol Yuan. De plus, nous possédons déjà des cartes arabes, ce qui nous permet de créer une carte du monde générale.

Il semble maintenant très probable que ces Hui aient transmis la connaissance géographique du monde persano-arabe à la Chine du XIIIe siècle. Li Zemin, un cartographe chinois du XIVe siècle, a assimilé ces connaissances pour créer le Shengjiao Guangbei Tu, qui englobait la majeure partie du monde connu.

En fin de compte, au début du XVe siècle, les Coréens ont basé leur carte sur ces sources chinoises pour créer cette carte du monde couvrant l’Asie, l’Afrique et l’Europe, qui a ensuite voyagé de la Corée au Japon.

Par conséquent, dans cette ancienne carte se trouve une histoire de l’histoire mondiale.

**9**

Permettez-moi d’étendre le sujet et d’insérer une brève discussion sur un débat historiographique concernant l’histoire mondiale – la théorie des trois « Renaissances ».

Selon certains érudits japonais comme Miyazaki Ichisada, il y a eu en fait plusieurs « renaissances » : l’une dans le monde arabo-islamique pendant le califat abbasside (VIIIe-Xe siècles, correspondant à peu près au milieu de la fin de la dynastie Tang en Chine) ; un autre en Chine après le 10ème siècle (la dynastie Song) ; et enfin, des siècles plus tard, la Renaissance européenne du 14e au 16e siècle.

Naturellement, ce récit historique implique une « lutte entre les civilisations » et résonne avec des idées japonaises ultérieures comme *chōkoku kindai* (« surmonter la modernité »). En termes simples, il applique le modèle de la Renaissance européenne pour comprendre l’histoire ailleurs, tout en situant simultanément les « renaissances » et la « modernité » antérieures en Arabie et en Asie de l’Est pour contrer l’eurocentrisme.

Cette approche n’est peut-être pas tout à fait appropriée. Pour l’histoire de l’humanité, ce qui compte le plus, c’est ce qui vient *après* une prétendue « renaissance » – si elle conduit à la « modernisation » des institutions, des idées et des structures étatiques, formant un monde politique, culturel et économique complètement nouveau, sortant ainsi pleinement de la tradition médiévale. C’est l’Illumination qui a suivi. L’Arabie n’en a pas fait l’expérience ; la Chine non plus.

Néanmoins, le monde arabo-islamique et la Chine ont connu des époques glorieuses.

Du VIIIe au Xe siècle, le califat abbasside a connu un mouvement de traduction qui a duré près de deux siècles, une période d’immense floraison culturelle. Ils ont traduit de nombreux textes grecs, persans et indiens anciens, y compris des œuvres d’Aristote et de nombreux traités scientifiques.

La Bayt al-Hikma (Maison de la Sagesse) était particulièrement importante. Grâce à leurs traductions, de nombreux textes grecs anciens presque perdus ont été préservés et retransmis plus tard en Europe, stimulant finalement la Renaissance (littéralement « renaissance de l’apprentissage ancien »). D’où vient cette « renaissance » ? Beaucoup est venu du monde arabe.

Cette année (2025), à la bibliothèque Houghton de Harvard, je les ai vus exposer en bonne place le Livre d’optique d’Ibn al-Haytham (Alhazen, 965-1040, astronome islamique, mathématicien, « Père de l’optique moderne »).

Son illustration de couverture représentait Archimède utilisant des miroirs paraboliques pour concentrer la lumière du soleil et mettre le feu aux navires romains. Le Livre d’optique a enregistré les progrès significatifs des Grecs dans la compréhension de l’optique. Traduit en latin vers 1200, il a profondément influencé la science européenne à la Renaissance.

Un autre livre exposé était les Éléments d’Euclide (écrit vers 300 av. J.-C. en grec), préservé grâce à son inclusion dans les écrits du XIIIe siècle du scientifique persan Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274, théologien islamique, scientifique, ayant contribué à la construction d’observatoires et de calendriers sous les Mongols).

Les éléments, fondamentaux de la géométrie, ont été perdus dans l’original grec mais ont survécu dans l’œuvre d’al-Tusi. Ces deux livres illustrent comment la préservation islamique des textes grecs anciens perdus a facilité la renaissance des traditions scientifiques européennes, tout en démontrant les connaissances scientifiques hautement développées et riches au sein du monde islamique lui-même.

Qu’en est-il de la Chine ? La théorie familière de la « transformation Tang-Song » de Naitō Konan et Miyazaki Ichisada représente la réinterprétation de l’histoire chinoise par l’érudition japonaise moderne, essentiellement une version orientale de l’histoire de la « Renaissance ».

Ils ont fait valoir que la Chine de la dynastie Song avait déjà émergé du Moyen Âge, présentant des caractéristiques telles que la Renaissance, la Réforme, la citoyenneté urbaine et les États-nations, avec une culture et une science très développées (par exemple, les découvertes scientifiques de Shen Kuo, Yan Su, Zhu Xi ; l’imprimerie ; le raffinage du sucre ; la poudre à canon ; la vie urbaine décrite dans *La capitale de l’Est : un rêve de splendeur*).

La théorie des trois « Renaissances » a été principalement proposée par Miyazaki Ichisada. En 1940, il publie l’article « La Renaissance orientale et la Renaissance occidentale ». Dans ce livre, tout en reconnaissant la Renaissance comme la porte inévitable de la modernité, il s’est efforcé d’écrire une autre histoire mondiale de la « Renaissance ». Il a déclaré que la première « Renaissance » s’est produite dans le monde perso-islamique des VIIIe et IXe siècles, qui présentait déjà « des caractéristiques remarquables du début de la période moderne ».

Vient ensuite la Renaissance orientale, c’est-à-dire chinoise, de la dynastie Song du XIe siècle, marquée par une grande transformation socioculturelle. Il a cité la philosophie, le style littéraire, l’imprimerie, la science et l’art comme preuve. Ce n’est qu’ensuite qu’est venue la Renaissance européenne. Sa conclusion était que la Renaissance orientale s’est produite « environ deux siècles plus tard que le monde perso-islamique, mais trois siècles plus tôt que l’Occident ».

Cela renforce considérablement la fierté de l’Est. Cependant, ce point de vue peut être discutable. Néanmoins, nous devons reconnaître que la culture et les connaissances arabo-islamiques ont été très avancées et riches pendant une très longue période. Leur connaissance du monde a considérablement influencé le monde ultérieur. La connaissance mondiale de l’Eurasie et de l’Afrique décrite dans le Honil Gangni Yeokdae Gukdo Ji Do, dont nous parlons aujourd’hui provient probablement du monde islamique.

Tout comme la Renaissance européenne a bénéficié des traductions en arabe et de la préservation des textes grecs anciens, le monde islamique a été un élément crucial de la civilisation, de la connaissance et de la pensée mondiales. Leur connaissance du monde a atteint la Chine, rendant possible cette ancienne carte.

**10**

En tant qu’historien des idées, ma principale préoccupation n’est pas la carte elle-même, ni même l’histoire intellectuelle de la carte, mais plutôt les questions de l’histoire intellectuelle qui se cachent derrière elle. Les explications précédentes s’appuyaient sur des recherches menées par des érudits comme Sugiyama Masaaki. En m’appuyant sur leur travail, je souhaite discuter des questions d’histoire intellectuelle qui se cachent derrière cette carte ancienne. Par conséquent, à la fin de cette histoire, je vous invite à réfléchir avec moi à trois questions :

1. L’interconnexion mondiale : Le fait que de telles connaissances sur le monde (en particulier l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe) aient atteint la Chine aux 13e et 14e siècles, avant l’arrivée des Européens en Asie de l’Est, suggère que les échanges culturels entre les régions anciennes étaient beaucoup plus étendus et profonds que nous ne l’imaginons souvent. L’histoire mondiale moderne cherche à découvrir ces connexions et interactions humaines, révélant que la Terre est une et que l’humanité est interconnectée.

2. La Chine ancienne : fermée ou ouverte ?** La Chine ancienne était-elle fermée ou ouverte ? Il semble simpliste de l’étiqueter définitivement comme l’un ou l’autre. « Fermé » et « ouvert » sont des tendances de la pensée. En réalité, la Chine ne pourrait jamais être absolument fermée ou absolument ouverte ; Les échanges culturels, intellectuels, religieux et matériels étaient inévitables.

La question cruciale est la suivante : pourquoi une connaissance géographique aussi abondante, concrète et riche du monde extérieur n’a-t-elle pas réussi à modifier fondamentalement la vision du monde égocentrique de la Chine traditionnelle du « tout sous le ciel » (tianxia) ?

3. Les visions du monde égocentriques : un trait chinois unique ?** Une tradition conservatrice consistant à « imaginer le monde centré sur soi-même » est-elle une « caractéristique chinoise » inévitable ? En fait, l’Europe et le monde islamique ont également montré de fortes tendances égocentriques. Par exemple, les cartes médiévales T-O plaçaient Jérusalem au centre.

Il s’agit d’une tradition courante. Ce qui me fascine, ce sont les similitudes et les différences dans les « visions du monde » manifestées dans les cartes anciennes orientales et occidentales. Pourquoi la tradition chinoise a-t-elle été si tenace, nous empêchant encore aujourd’hui d’aller pleinement au-delà d’une vision du monde « égocentrique » ?

Cet article a été publié pour la première fois sur Appia Institute et est republié avec autorisation. Lire l’original i

Views: 27