Nous sommes dans une période historique profondément contradictoire, que reflète assez bien la situation politique. Si on en reste au jeu des politiciens on ne peut que considérer que le Front populaire participe de ce vaudeville politique dans lequel les multiples passions ambitieuses et les trahisons révèlent ce qu’est devenu ce landerneau, les mille et une manière de rester vassalisé aux USA, à l’OTAN, à la finance… Pourtant, il y a aussi ce besoin d’unité pour lutter et surtout il y a la panique qui s’est emparée du capital, leur volonté de placer rapidement à la tête de ce Front populaire ceux qui sous couvert de lutte contre le fascisme, le nourriront un peu plus en s’alliant à la fin avec Macron. Qui n’aura vu comment 24 h sur 24 les chaînes en continu donnent la parole à ceux qui viennent dénoncer la gauche de la droite, à de sinistres transfuges comme Valls, des gens sans crédit… Comment tout ce fatras, cette fausse gauche, ce faux radicalisme unissent leur impuissance et leur médiocrité contre les possibles d’un peuple qui se réveille. Il en est de même pour l’histoire des communistes en France et dans le monde, il faut maintenir la fiction de leurs « crimes » y compris jusque dans l’Humanité et dans le Maitron, mais se fait jour aussi une autre histoire… Tout simplement parce que personne ne croit plus les maitres actuels de la narration et les diviseurs professionnels. Rien n’est résolu, la situation en France est même plutôt navrante, mais il y a le mouvement du monde vers un monde multipolaire dans lequel la lutte des classes joue un rôle immense à la fois nord sud et dans chaque pays y compris impérialiste.. Ce que Sadoul cet historien communiste du cinéma avait déjà anticipé.

UNE PAGE DE CINÉMA – GEORGES SADOUL, UN INTELLECTUEL EN CINÉMA. DU SURRÉALISME À L’HISTOIRE.

PAR VALÉRIE VIGNAUX

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1831879062&show_artwork=true

Une Page de cinéma, la collection de podcasts natifs de la Cinémathèque française.

Tous les deux mois, rencontre avec des auteurs, historiens ou critiques autour d’un livre de cinéma qui fait l’actualité ou explore les collections de la Bibliothèque de la Cinémathèque.

Cette semaine, rencontre avec Valérie Vignaux à propos de son ouvrage « Georges Sadoul, un intellectuel en cinéma. Du surréalisme à l’histoire » publié aux éditions Mimésis en 2023.

—————-

Crédits :

Extraits audio :

Georges Sadoul, l’URSS et le cinéma, O.R.T.F., © Ina.

Extrait films :

« La vie est à nous », Jean Renoir, 1936, © Ciné-archives

Extrait musical :

« Le temps des cerises » (film), Joseph Kosma, 1937, © Ciné-archives

Valérie Vignaux est historienne du cinéma et professeure en études cinématographiques

Samuel Petit est médiathécaire à la Cinémathèque française.

Voici la biographie de Georges Sadoul dans le Maitron, par parenthèse ce Maitron mériterait vraiment d’être revu et corrigé tant il est désormais aux mains des liquidateurs, je l’ai vu pour la biographie consacrée à mon compagnon Pascal Fieschi qui par bien des côtés est une honte mais ici aussi insister sur le stalinisme de Georges Sadoul est une imbécilité alors que ce qui a caractérisé aussi Sadoul est d’abord le rôle qu’il a joué dans la relation entre sous-développement, antiimpérialisme et aide au cinéma. Il faudrait revoir ce rôle avec la lutte contre les accords Blum Byrns et la manière dont le PCF et la CGT du spectacle ont obtenu un budget spécial d’aide à la création qui non seulement a permis la survie du cinéma français mais a aussi aidé à la connaissance et au soutien à la création d’un cinéma de pays en voie de développement. Un projet d’avenir qui coïncide avec ce qui nait aujourd’hui ce monde multipolaire… Si nous connaissons d’immenses cinéastes comme Mizoguchi c’est à Sadoul que nous le devons, comme d’ailleurs l’imbécile qui a écrit cette biographie et qui parle d’injustice à propos du cinéma hollywoodien, ignore totalement le maccarthysme, la traque d’immenses cinéastes, non seulement le cas Chaplin mais Orson Wells dont une rétrospective à Aix nous aide à découvrir cette lutte de géants pour continuer à filmer malgré l’ostracisme du capital qui gouvernait Hollywood. Ce con intégral et ses pareils qui se sont emparés du Maitron pour y véhiculer leur trahison bien sûr ne s’intéressent pas à la répression d’immenses cinéastes comme Jean Grémillon. Une telle biographie mérite tout simplement d’être décorée par tous ceux qui n’aiment rien d’autre que leur allégeance aux Etats-Unis. B. Eisenschitz dont je ne partage aucune des positions politiques a au moins le mérite de connaitre et d’aimer passionnément le cinéma et il ne peut que respecter la conception de la critique de Georges Sadoul et ne pas salir sa biographie de petites vilenies de ce type, mais si je publie cette biographie c’est qu’elle a l’avantage néanmoins de renvoyer à des titres et à une Histoire qu’il sera aisé de reconstituer.

Né le 4 février 1904 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), mort le 13 octobre 1967 à Paris ; historien et critique de cinéma ; membre du Parti communiste.

Le père de Georges Sadoul, Charles Sadoul — rappelle André Thirion* dont le père en fut l’ami — était un Lorrain patriote, ami de Maurice Barrès et de Louis Madelin, qui avait fondé le mensuel régionaliste, Le Pays lorrain ; doté d’une fortune personnelle, collectionneur, s’intéressant à la chanson lorraine, à l’art lorrain, il était devenu conservateur du Musée lorrain ; il avait été élu conseiller général des Vosges par le canton de Raon-l’Étape. Ce fut en 1922 que Georges Sadoul, étudiant en première année à la faculté de droit de Nancy, fit la connaissance d’André Thirion, alors en seconde au lycée, et qu’ils se lièrent d’une amitié qui allait durer jusqu’en 1932. Dès l’âge de seize ans, ainsi qu’il le raconte dans Rencontres, Georges Sadoul, fou de cinéma, était abonné à Cinéma fondé par L. Delluc ; il organisa même à Nancy une conférence où vint J. Epstein. Sadoul qui avait du goût pour les arts plastiques avait eu, en effet, l’idée de former un groupe « Nancy-Paris » dont le programme était de favoriser les échanges intellectuels. Un programme de conférences fut mis au point, nous dit André Thirion, sous l’égide de la NRF.

Au cours de son service militaire en 1925-1926, Georges Sadoul se mit à lire La Révolution Surréaliste et chercha le contact avec le groupe. Les années 1925-1926 furent décisives pour son évolution. Il rencontra Louis Aragon qui l’amena au Café Cyrano ; il fut peu après admis aux réunions du groupe. Selon le témoignage d’André Thirion, Georges Sadoul n’était pas encore intéressé par les problèmes politiques ; il s’enthousiasmait pour les écrits d’Aragon et d’André Breton* et les activités du groupe surréaliste. S’il n’était pas présent avec le groupe lors de la « première historique » du Cuirassé Potemkine en octobre 1926, il vit le film quelques mois plus tard à une séance privée organisée par Léon Moussinac*. En 1927, Georges Sadoul signa pour la première fois un manifeste surréaliste « Hands off Love » (la Révolution Surréaliste, 1er octobre) qui prenait la défense de Charlie Chaplin, accusé d’immoralisme.

Début 1928, Georges Sadoul et André Thirion s’installèrent à Paris dans le pavillon de la rue du Château que venaient de quitter Y. Tanguy, Jacques Prévert*, M. Duhamel. Georges Sadoul gagnait alors sa vie comme correcteur d’imprimerie à l’hebdomadaire illustré Vu. D’après Thirion, Sadoul avait alors des sympathies pour le trotskysme, mais cette disposition n’avait, selon lui, pas de fondements sérieux, reflétant seulement les opinions de Breton que Sadoul admirait. En 1929 se plaça l’épisode de la lettre d’insultes, datée du 16 septembre, envoyée par Georges Sadoul et Jean Caupenne, un soir d’ivresse, au major de la promotion de l’École militaire de Saint-Cyr (cf. J. Pierre, Tracts surréalistes..., p. 129-130). Sous le coup, depuis le 2 juin 1930, d’une condamnation à trois mois de prison (en dépit de la plaidoirie de Marcel Fourrier* devant la 12e Chambre correctionnelle), Sadoul quitta précipitamment la France à l’automne 1930 ; il rejoignit Louis Aragon qu’Elsa Triolet* avait emmené en Russie pour rendre visite à sa sœur Lili Brik après le suicide de Maïakovski, le 16 avril 1930. En novembre 1930, Aragon et Sadoul furent invités à participer au Congrès international des écrivains révolutionnaires à Kharkov à titre consultatif (aucun délégué français n’y représentait officiellement la littérature révolutionnaire). En liaison avec André Breton, Louis Aragon et Georges Sadoul se préoccupèrent de défendre la ligne surréaliste et de faire condamner Monde de Barbusse. Le 1er décembre 1930, les deux « délégués », dans une déclaration en forme de confession, extorquée en dernière minute, reconnaissaient leurs erreurs passées (pour Sadoul, notamment, le ton de plaisanterie dans la lettre au major de Saint-Cyr), se désolidarisaient du Second manifeste de Breton, s’engageaient à combattre le trotskysme et à soumettre leur activité littéraire au contrôle du parti (cf. J. Pierre, Tracts surréalistes..., p. 185-6). Dans ses Entretiens (p. 165), Breton attribua à Sadoul, « sous le coup de la sanction qu’il venait d’encourir », la responsabilité de la signature de la « confession » du 1er décembre 1930.

En 1931, Georges Sadoul participa aux activités du groupe surréaliste ; il signa notamment le tract « Ne visitez pas l’Exposition coloniale », diffusé avant l’ouverture de l’exposition début mai. Il s’intéressa à l’action antireligieuse en participant notamment à la contre-exposition organisée en septembre 1931 sous l’égide de la Ligue anti-impérialiste, « La Vérité sur les colonies », où il présenta un travail sur l’activité des missions religieuses. Il se rapprocha des Libres penseurs révolutionnaires, proches du Parti communiste. En 1931-1932, le Parti communiste exerça une pression sur Louis Aragon et André Breton afin de les faire se désolidariser de certaines activités surréalistes (notamment après la publication dans le n° 4 du Surréalisme au service de la Révolution d’un article de Dali). Après la rupture d’Aragon avec Breton en mars 1932 (survenue à la suite de l’inculpation d’Aragon pour « Front Rouge ») Georges Sadoul, en même temps que Pierre Unik* et Maxime Alexandre*, rompit avec Breton et le groupe surréaliste. G. Sadoul dit avoir été aidé, après sa rupture avec Breton, par Charles Hainchelin* qui le guida dans les classiques du marxisme. Il lui rendit hommage dans le premier numéro de la Pensée en 1944 et dans les préfaces à deux de ses ouvrages.

Georges Sadoul fit partie du Bureau de l’Association des Travailleurs sans Dieu constituée en 1932 avec Georges Galperine* comme secrétaire général. Il collabora à son organe la Lutte antireligieuse et prolétarienne, avec notamment des articles en 1933-1934.

Après sa rupture avec André Breton, Georges Sadoul commença une carrière de publiciste dans les organes du Parti communiste. Il adhéra à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR), collabora à Commune de 1933 à 1939 dans un esprit d’orthodoxie sans faille ; il y assura notamment la responsabilité de la rubrique « Les Revues ». Il collabora à Regards, dirigé par Léon Moussinac à partir de juillet 1934 et y écrivit régulièrement à partir de mars 1936, rédigeant la page cinématographique, des interviews et des reportages. Il dirigea Mon Camarade destiné aux jeunes, écrivit dans Les Cahiers du Bolchevisme et l’Humanité. Encouragé par Moussinac, il commença à travailler sur l’histoire du cinéma, travail portant autant sur les techniques et l’industrie que sur les œuvres elles-mêmes, travail qui allait lui permettre de publier après la Libération les ouvrages qui devinrent la référence des cinéphiles du monde entier.

Mobilisé le 2 septembre 1939, démobilisé le 18 juillet 1940, Georges Sadoul gagna sa vie à Toulouse dans les services administratifs des chemins de fer. Ayant retrouvé le contact avec Louis Aragon et Elsa Triolet*, il joua un rôle d’agent de liaison dans l’organisation de la résistance intellectuelle. Il fut un des fondateurs des Étoiles clandestines qu’il dirigea en 1945 avec Pierre Emmanuel ; il publia, sous le pseudonyme de Claude Jacquier dans Poésie 42, Confluences (1943-1944), à partir de 1943 dans Les Lettres françaises clandestines et le bulletin incorporé l’Écran français (qui devint hebdomadaire en 1945 et dont il fut un temps rédacteur en chef).

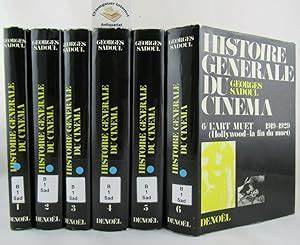

Membre, à la Libération, de la Commission de contrôle des films, Georges Sadoul en démissionna en 1947 et consacra dans l’Écran français et dans les Lettres françaises de nombreux articles aux mécanismes de la censure et à l’interdiction des films soviétiques. Il fit paraître en 1947 un livre de vulgarisation scientifique sur l’atome. Il fut professeur à l’IDHEC, à l’Institut de filmologie. Entre 1946 et 1952 parurent chez Denoël les quatre premiers tomes de sa célèbre Histoire générale du Cinéma qui couvraient la période des origines à 1920, en même temps qu’une Histoire du cinéma mondial (Flammarion), tous ces ouvrages régulièrement réédités et augmentés. Il publia en 1954 le volume de l’Histoire générale du cinéma consacré à la période 1939-1945. Roger Boussinot, tout en reconnaissant l’apport irremplaçable des ouvrages de Georges Sadoul, constate cependant que sa défense des films du « camp socialiste » le rendit injuste et partial dans son appréciation du cinéma américain, d’autant plus qu’il restait fidèle à certaines conceptions du « réalisme socialiste ». Déjà avant sa mort, Raymond Borde dans Positif demandait de « lever l’hypothèque Sadoul » sur la critique cinématographique de gauche et mettait en cause le « stalinisme » du critique.

Georges Sadoul écrivit de nombreux ouvrages, consacra une étude à son ami Louis Aragon (« Poètes d’aujourd’hui », Seghers), aux cinéastes G. Méliès, L. Lumière, D. Vertov, au graveur Jacques Callot ; il publia un Dictionnaire des cinéastes, un Dictionnaire des films. Après sa mort, son Histoire générale du cinéma reparut chez Denoël, à partir de 1973, dans une nouvelle édition revue et augmentée par B. Eisenschitz ; les tomes 5 et 6, particulièrement attendus, parurent, consacrés aux années 1919-1929 et au développement du cinéma soviétique et américain. Citons deux recueils posthumes, Écrits. Chroniques du cinéma français : 1939-1967, contenant des entretiens et articles de Regards, Commune, Confluences, les Lettres françaises et Rencontres évoquant plus particulièrement les rapports de Sadoul avec des cinéastes auxquels il était lié comme L. Bunuel ; on pouvait y lire aussi des fragments d’une autobiographie sous le titre « Souvenirs d’un témoin ».

Lorsque Georges Sadoul mourut, à l’âge de soixante-trois ans, le Parti communiste lui organisa des obsèques solennelles, au siège des Lettres françaises, où un hommage lui fut rendu : le Tout-Cinéma y côtoya les instances officielles du parti (voir la transposition romanesque qu’en fit sa belle-fille Yvonne Baby dans Le Jour et la Nuit, et les commentaires d’André Thirion dans Révolutionnaires sans Révolution). Louis Aragon et Elsa Triolet y évoquèrent la faille que constitua la rupture de leurs amitiés de jeunesse qui accompagna leur entrée en « militantisme » au Parti communiste.

Views: 2