Dois-je dire que cet article sur le féminisme et l’art accompagne ma réflexion sur le “monstre sacré” Depardieu ? Ne serait-ce que parce que je me suis, en l’écrivant, demandé quel intérêt aurait un combat qui ne laisse pas s’exprimer la sauvagerie que provoque en moi l’idée de viol ?Le refus du lynchage et dans le même temps exiger que rien ne serve de justification face à la souffrance… Que faire de cette satisfaction primaire que je n’ai pu m’empêcher d’éprouver à l’idée de la vengeance face à ceux qui ont cru pouvoir mal agir envers moi simplement parce que j’étais une femme… parce qu’ils agissaient en bande organisée, les voyous de cette société… Mais il y a aussi Mary Richardson lacérant un tableau et adhérant au parti fasciste, aucune victime n’a le privilège d’être juge… Dans ces temps de confusion où il faut recréer de toutes pièces buts et moyens, nous sommes comme des aveugles avançant à tâtons… La culture n’est pas un luxe, elle est jalons, lueurs dans l’obscurité qui s’épaissit celle du franchissement du détroit de Charybde et Scylla, avec des rameurs aux oreilles bouchées et le capitaine que l’on doit attacher au mât pour qu’il ne réponde pas à la mélodie des sirènes qui nous lance sur les écueils acérés… Le temps des pitres chantant selon la légende devant l’incendie de Rome et celui des interdits, celui où pire encore où je dois voir l’extermination nazie prétexte à justification de la corruption des Zelenski, des Netanyaoun et certains des miens devenus impuissants devant le mélange des genres… Se refaire de simples certitudes dans cet imbroglio… (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Dans un nouveau livre, Lauren Elkin explore l’héritage radical de l’art féministe des années 1970.

Par Leslie Camhi 6 décembre 2023

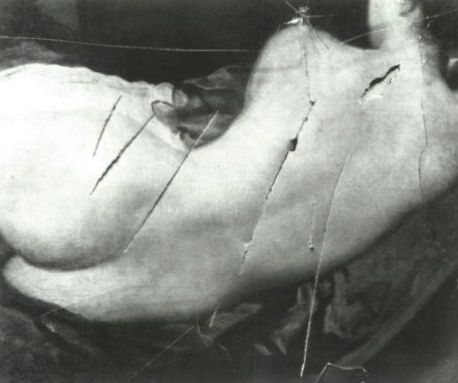

Photographie de Franco Origlia / Getty

Le mois dernier, deux militants pour le climat ont attaqué un tableau connu sous le nom de « La Vénus de Rokeby », du maître espagnol Diego Velázquez, qui est accroché à la National Gallery de Londres, en utilisant des marteaux pour briser le verre protecteur recouvrant l’œuvre. Il s’agit du seul nu de Velázquez qui nous soit parvenu et il représente la déesse romaine de l’amour, le dos éblouissant tourné vers nous, allongée sur un divan alors qu’elle se regarde dans un miroir tendu par un Cupidon ailé. Les militants, membres du groupe britannique Just Stop Oil, ne protestaient pas contre la peinture à l’huile en tant que telle, mais plutôt contre l’octroi de licences par leur gouvernement pour de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Ils ont dit qu’ils avaient choisi cette toile particulière parce qu’elle avait déjà été attaquée au nom de la justice sociale. En 1914, la suffragette d’origine canadienne Mary Richardson entre au Musée des beaux-arts du Canada et, après s’être approchée du tableau, le taillade une demi-douzaine de fois avec un hachoir à viande.

Slasher Mary, comme on l’appelait, était très au fait des médias ; en s’attaquant à l’hymne de Velázquez à la sensualité féminine, elle prétendait vouloir attirer l’attention sur le sort de la dirigeante suffragette Emmeline Pankhurst, qui avait été arrêtée à plusieurs reprises et soumise à une alimentation forcée dans la prison de Holloway. De plus, comme Richardson le rappela plus tard, elle était troublée par « la façon dont les hommes restaient bouche bée toute la journée devant ».

Mary Richardson fait une apparition dans « Art Monsters : Unruly Bodies in Feminist Art », la divagation érudite, provocatrice et implacablement éclectique de l’essayiste, critique et traductrice Lauren Elkin à travers les terrains qui se chevauchent de l’art, du féminisme et de la société. Le sujet ostensible d’Elkin est le travail qui a émergé en tandem avec le féminisme de la deuxième vague au cours des années 1960 et 1970 par des artistes telles que Carolee Schneemann, Hannah Wilke et Ana Mendieta, des femmes qui se déshabillaient souvent en prétendant se mettre au service de l’exploration de la forme et de la fomentation de la révolution artistique. À l’époque, des accusations de narcissisme, d’essentialisme et de flatterie des instincts les plus bas des hommes ont été lancées contre elles, même par certaines critiques féministes, tandis que les critiques traditionnels, les galeristes, les conservateurs de musée et les collectionneurs avaient tendance à ignorer ou à dévaloriser leur travail.

Mais ne confondez pas « Art Monsters » avec une histoire approfondie d’un mouvement artistique particulier. En rassemblant ce qu’Elkin appelle une « constellation de correspondances autour de l’art féministe radical » de cette époque, elle remonte en arrière pour examiner les idéaux victoriens de la féminité et pour reconsidérer les discussions du monde de l’art contemporain autour de la race et du colonialisme – souvent considérées comme des angles morts du féminisme de la deuxième vague. Si elle se concentre principalement sur l’art, elle traverse également les disciplines, puisant dans les œuvres d’écrivains de Virginia Woolf à Theresa Hak Kyung Cha et Audre Lorde, et proposant des excursions dans la French Theory d’Hélène Cixous et Julia Kristeva. (Bien que Mary Shelley – la fille de la féministe pionnière Mary Wollstonecraft et l’auteur de « Frankenstein », un conte qui a donné une forme terrifiante à l’ambivalence à propos de la création de toutes sortes – soit étonnamment absente.) Tout au long de l’œuvre, Elkin cherche à définir un « art monstrueux », à la fois très personnel et politique, enraciné dans les expériences du corps et dans une détermination à briser les binaires.

Dans ce contexte, l’assaut de Mary Richardson contre le tableau de Velázquez devient un raccourci pour l’iconoclasme féministe. Elkin fait l’éloge de « la barre oblique » à la fois comme un élément de grammaire, permettant au lecteur de garder deux alternatives à l’esprit simultanément, et comme une force destructrice dans l’art et l’histoire féministes. Une photographie de l’artiste genderqueer Del LaGrace Volcano de l’écrivaine et avatar punk Kathy Acker en 1997, par exemple – avec les cheveux rasés d’Acker teints en blond et les cicatrices d’une mastectomie récente clairement visibles – est, pour Elkin, « une autre entaille à travers le corps de la Vénus de Rokeby ». Et, en décrivant l’œuvre de l’artiste de performance et cinéaste Carolee Schneemann « Eye Body : 36 Transformative Actions for Camera » (1963), Elkin note que l’artiste s’est fait photographier « nue et enduite de graisse, de peinture et de craie, ses cheveux ornés de cordes – un croisement entre une Amazone et une survivante d’un naufrage ». Pour Elkin, elle semble « tout à fait capable de taillader un tableau majeur dans un musée ».

Que se serait-il passé si le Musée des beaux-arts du Canada n’avait pas restauré le tableau, demande Elkin, avec les marques de hachette de Richardson encore clairement visibles ? L’œuvre serait alors devenue une « collaboration à travers les siècles », écrit-elle, entre Velázquez, qui, en peignant un nu, risquait l’excommunication dans l’Espagne fervente catholique du XVIIe siècle, et Richardson, une révolutionnaire d’un genre très différent.

Pourtant, la toile lacérée – reproduite en illustration dans « Art Monsters » – est pénible à regarder, d’autant plus à la lumière de cette dernière attaque. Nous apprenons, dans une note de bas de page, que Richardson rejoignit plus tard l’Union britannique des fascistes sous la direction d’Oswald Mosley. En 1934, elle devient organisatrice en chef de la section féminine du parti, mais la quitte au bout de deux ans, « déçue par le manque d’engagement du parti envers les femmes ». (Sa détermination aurait pu être impressionnante si seulement elle n’avait pas été aveugle à certains des autres facteurs qui ont rendu le fascisme britannique immonde.)

« BEware of fascist feminism », A AVERTI L’ARTISTE Hannah Wilke sur une affiche qu’elle a créée en 1977, sous une photo d’elle-même presque nue à partir de la taille, portant une cravate masculine à motifs et pas grand-chose d’autre. Il est probable qu’elle répondait, en partie, à une critique de son travail l’année précédente par la critique d’art et militante féministe Lucy Lippard. En revisitant un certain nombre de querelles féministes et du monde de l’art de l’époque, Elkin met en évidence le pouvoir perturbateur des représentations du corps, même pour l’avant-garde. Et, en regroupant ce genre d’art sous le cri de ralliement du « monstrueux », Elkin cherche à se réapproprier une partie de l’accaparement de l’espace, de la transgression des limites, de l’affirmation de soi et de la puissance destructrice des hommes.

Elle revient donc sur une publicité que la sculptrice Lynda Benglis a conçue pour promouvoir son travail, puis a persuadé Paula Cooper, sa galeriste de l’époque, de la placer dans un numéro de 1974 d’Artforum. Il s’agissait d’une photo nue de l’artiste de trente-trois ans, le corps huilé et pert, ne portant qu’une paire de lunettes de soleil œil de chat blanches et une coupe buzz et tenant un énorme gode.

Elkin ne passe pas beaucoup de temps à aborder la relation entre cette publicité et les sculptures de Benglis – des expériences sensuelles et formellement sophistiquées de caoutchouc liquide coulé aux teintes néon ou de rouleaux de guirlandes de coton mouchetés métalliques noués, qui donnent forme aux paradoxes de l’habitation d’un corps soumis aux forces de gravité et du temps. Au lieu de cela, elle s’empare de l’énergie « rabelaisienne » de la publicité, de son renvoi mordant de sexisme dans le monde de l’art. Elle nous dit que cinq des rédacteurs d’Artforum ont écrit une lettre dénonçant « l’extrême vulgarité » de l’annonce et la condamnant comme « une moquerie minable des objectifs [de libération des femmes] ». Deux des rédactrices, Rosalind Krauss et Annette Michelson, ont démissionné et ont fondé le magazine October.

« C’est vulgaire », écrit Elkin, « bruyant, lisse et collant. Ce bronzage, cette peau huilée, ces lunettes de soleil ! Il a toute la teinte et la subtilité d’un calendrier de lavage de voiture. Mais elle offre une lecture incisive de l’image, suggérant les « érotiques pop queer » à l’œuvre dans l’image, et la façon dont Benglis ressemble à « un mec qui tourne dans un magazine pour adolescents. Il s’agit clairement d’une tentative de prendre à contre-pied les attentes des gens à l’égard du corps « féminin », de ce à quoi il devrait ressembler, des attributs qu’il devrait avoir. Ce qui l’intéresse le plus, semble-t-il, c’est que l’œuvre « transforme le machisme en mythe, ainsi que la passivité féminine ».

Elkin emprunte l’expression « monstre de l’art » au roman de Jenny Offill, « Dept. of Speculation », paru en 2014, dont la narratrice, écrivaine et mère d’un jeune enfant, l’utilise pour décrire le privilège traditionnel d’un artiste masculin de rester concentré sur son travail, tandis que sa vaisselle est lavée et que les enfants sont élevés par des mains féminines souvent perdues pour l’histoire. « Les monstres de l’art ne s’intéressent qu’à l’art », écrit Offill, « jamais aux choses banales. Nabokov n’a même pas plié son propre parapluie. Vera léchait ses tampons pour lui ».

« Art Monsters » nous présente la femme en chair et en os qui a inspiré l’idéal victorien de la sainte domesticité. Emily Augusta Patmore était mariée au poète et critique littéraire Coventry Patmore et lui donna six enfants avant de mourir de la tuberculose à trente-huit ans. Mme Patmore, qui est devenue une sorte de muse préraphaélite, était également une auteure, mais si l’on se souvient d’elle aujourd’hui, c’est à cause d’un poème très populaire, « L’ange dans la maison », que son mari a écrit en son honneur. Virginia Woolf, plus célèbre, a utilisé cette phrase pour représenter tout ce qu’elle a dû tuer – en particulier, les idéaux féminins intériorisés de la classe moyenne de placidité et de servitude – afin de donner naissance à elle-même en tant qu’écrivain.

La monstruosité, quant à elle, a le vent en poupe, en particulier dans la façon dont nous pensons aux héritages artistiques. « Monsters : A Fan’s Dilemma » (2023) de Claire Dederer pose la question de savoir comment aborder le travail de grands artistes qui, en tant que personnes, ont perdu notre admiration, en examinant la galerie d’un voyou composé principalement de créateurs masculins.

Que se passe-t-il lorsque le monstre de l’art est une femme ? « Vous reconnaîtrez le monstre d’art à sa maison sale, vide d’enfants », écrit Elkin. La maternité ne convient généralement pas à ces créatures aberrantes. « Les mères qui sont devenues des monstres de l’art, nous dit-elle, l’ont fait en abandonnant ou en faisant du mal à leur progéniture, par l’abandon, le suicide ou la maltraitance. » Elle rassemble les preuves avec une liste de noms : « Doris Lessing, Sylvia Plath, Anne Sexton ».

Des films et des romans récents ont également mis en scène des personnages féminins qui assument des droits égaux à l’égoïsme et à l’obsession artistique. Dans « Tár » du réalisateur Todd Field, sorti en 2022, une célèbre chef d’orchestre (interprétée par Cate Blanchett), après avoir brisé l’un des plafonds de verre les plus résistants de la musique classique, est accusée d’avoir abusé de son pouvoir sur une jeune disciple. Et le roman expérimental de Catherine Lacey, « Biography of X », publié en 2023, offre aux lecteurs le portrait fictif d’un monstre de l’art féminin, une artiste charismatique qui ne croit en rien à l’exception de sa propre énergie créatrice et de sa liberté.

Pour Elkin, la question de l’aptitude du monstre de l’art aux relations humaines, et en particulier à la maternité, n’est pas seulement théorique. Nous apprenons, au cours de la lecture de son livre, qu’elle est mère et qu’une grande partie de ses recherches et de ses écrits ont eu lieu alors qu’elle vivait les profondes transformations physiques de la grossesse et les exigences de prendre soin d’un jeune enfant tout en négociant les défis de la pandémie. Le caractère fragmentaire de son texte, nous dit-elle, est en partie dû à ces contraintes. Mais elle revendique aussi l’art et l’écriture qui sont disjoints, brisés et assemblés, et son propre livre comme « une expérience de forme critique ».

Elkin est également l’auteur de « Flâneuse : Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice, and London » (2017). Combinant ses mémoires avec des essais sur le cinéma, l’art et la littérature, ce livre était une tentative de psychogéographie – une longue dérive situationniste – dans laquelle elle cartographie les rues des villes qu’elle a habitées depuis son enfance dans la banlieue de Long Island, les trouvant jonchées de souvenirs d’amour et de perte, d’aliénation et de révolution. C’était aussi un plaisir à lire.

« Chaque virage que je faisais me rappelait que ce jour était le mien et que je n’avais pas besoin d’être là où je ne voulais pas être », écrit-elle, à propos de son errance à pied dans Paris en tant qu’étudiante de premier cycle à l’étranger. « J’avais une étonnante immunité à la responsabilité, parce que je n’avais aucune ambition au-delà de faire seulement ce que je trouvais intéressant. »

« Art Monsters » a été composé dans le même sens, mais c’est, pour ce lecteur, une expérience moins réussie. Ici, nous errons, non pas à travers diverses villes, mais à travers le paysage de l’esprit lointain d’Elkin. Elle a divisé le livre en trois parties qui reviennent parfois sur les mêmes artistes. Du côté positif, il y a la richesse des associations culturelles glanées au cours des années de recherche et de lecture d’Elkin ; sa sensibilité aiguë à la misogynie qui a souvent accueilli l’art féministe et qui continue d’informer sa réception aujourd’hui ; et sa volonté de s’attaquer aux controverses épineuses du monde de l’art. C’est un guide engageant pour ce dernier, même si l’on n’est pas toujours d’accord avec ses conclusions. Mais avec peu d’armature critique autre que ses propres associations subjectives, et sans la figure solitaire du promeneur dans « Flâneuse » pour nous guider à travers les labyrinthes de l’histoire, de la géographie et de l’expérience personnelle, l’empilement d’exemples peut devenir fatigant.

J’ai parfois souhaité qu’Elkin s’arrête et s’attarde plus en profondeur sur les œuvres des artistes qui sont son sujet principal. « Si l’œuvre d’Hannah Wilke est le problème que pose ce livre, celle d’Eva Hesse est la réponse », nous informe-t-elle, à peine soixante-six pages avant la conclusion de son livre. Dans sa discussion sur les sculptures post-minimalistes et biomorphiques de Hesse, elle contourne sur la pointe des pieds (mais ne peut se résoudre à l’approuver pleinement) une lecture biographique des œuvres enracinées dans les déplacements et les pertes de l’enfance de l’artiste dans l’ombre de la Shoah. (Née dans une famille juive allemande en 1936, Hesse avait deux ans lorsqu’elle et sa sœur aînée ont été placées dans un Kindertransport quittant l’Allemagne ; bien que la famille ait été réunie six mois plus tard et se soit finalement enfuie à New York, ses parents se sont séparés en 1944 et sa mère s’est suicidée deux ans plus tard.)

Elkin s’en sort mieux avec Wilke, peut-être parce que les problèmes sont intrinsèquement plus intéressants à écrire que les solutions. Wilke, également sculpteur de formation, fabriquait des objets « labial », à partir de terre cuite, de couches ondulantes de latex rose assemblées et fixées au mur, ou de morceaux de chewing-gum. Elle a collé les sculptures de chewing-gum sur tout son visage et son torse et s’est fait photographier dans une série de poses glamour, parodiques et parfois de va-et-vient, pour « S.O.S. Starification Object Series : An Adult Game of Mastication » (1974). Le chewing-gum, a déclaré Wilke, était une métaphore de la façon dont les femmes étaient traitées dans la société américaine : « Mâchez-la, obtenez ce que vous voulez d’elle, jetez-la dehors et ajoutez-y un nouveau morceau. » À propos de ces petites sculptures, Elkin écrit : « Dans leur référence au vagin denté, elles incarnent une menace : les femmes pourraient mordre en retour. »

Les premières œuvres de Wilke, avec leur combinaison de beauté féminine et de monstruosité, ont réussi à pousser les boutons de tout le monde. Cependant, le monde de l’art s’est rallié autour de ses dernières œuvres, une série de photographies dévastatrices de 1992 documentant les effets du cancer et de la chimiothérapie sur son corps nu (mais plus jeune et beau).

Elkin éclaire l’ensemble de l’œuvre de Wilke en la plaçant dans le contexte des vanités, « un motif récurrent dans l’histoire de l’art qui rappelle au spectateur la fugacité de la vie et la vacuité de la cupidité, de la luxure et de la beauté physique ». L’iconographie des vanités en peinture comprend souvent une belle jeune femme, nue, s’admirant dans un miroir tandis que la Mort, représentée sous la forme d’un squelette, se tient à côté d’elle. Au cours de sa vie, note Elkin, Wilke a joué les deux rôles.

Peut-être chaque génération doit-elle redécouvrir à sa manière le potentiel radical de l’art féministe. En juin dernier, alors que la Cour suprême des États-Unis annulait la protection constitutionnelle du droit à l’avortement, le musée d’art contemporain Aldrich, dans le Connecticut, a ouvert « 52 Artists : A Feminist Milestone », une exposition qui reprenait une exposition collective révolutionnaire de 1971 organisée par Lucy Lippard. Les œuvres d’art des artistes de l’exposition originale (toutes des femmes) ont été juxtaposées aux œuvres de vingt-six artistes émergents s’identifiant comme femmes ou non binaires – une tentative de susciter la conversation à travers un demi-siècle d’expérimentation et d’innovation artistiques.

Et peut-être que ce décentrement du canon est inévitablement une affaire fragmentaire et désordonnée. Il y a quinze ans, P.S. 1, dans le Queens, a accueilli « WACK ! L’art et la révolution féministe », une exposition tentaculaire organisée par le Museum of Contemporary Art de Los Angeles qui présente les œuvres de cent vingt artistes et groupes d’artistes du monde entier. (« Qu’y a-t-il dans ce sujet qui encourage une telle course curatoriale ? » J’ai écrit, dans une critique généralement positive de la série à l’époque.) L’année suivante, « elles@centrepompidou » est lancé au Centre Pompidou, à Paris ; Les espaces d’exposition du musée consacrés à l’art des XXe et XXIe siècles ont été entièrement réaccrochés avec des œuvres de femmes. (Des œuvres d’artistes masculins ont été entreposées.)

Et nous voici à nouveau en 2023, avec le best-seller de Katy Hessel « The Story of Art Without Men » qui retrace cinq cents ans d’histoire de l’art centrée sur les femmes et la Tate Britain qui s’aventure dans son premier regard approfondi sur l’art féministe : « Women in Revolt ! Art et activisme au Royaume-Uni 1970-1990. (Les points d’exclamation ici et dans « WACK ! » —vu aussi dans « Marta Minujín : Arte ! Arte! Arte !, l’étude fascinante du Musée juif qui vient d’ouvrir ses portes sur six décennies de travail de la féministe, artiste de performance et sculptrice sociale latino-américaine, me rappelle la façon dont les gens ont tendance à élever la voix lorsqu’ils ont l’impression de ne pas être entendus.) En mettant l’accent sur les collectifs politiques, les fanzines et l’esthétique DIY, l’exposition britannique fait peu de « romantisme labial », a écrit un critique (masculin) du Guardian. « Il n’y a pas de vulves totémiques », a-t-il souligné, bien qu’il y ait une vidéo de trois minutes d’une femme – la rockeuse post-punk et cinéaste Gina Birch – en train de crier.

Comparez cela avec le moment de calme utopique qui accueille les visiteurs au quatrième étage du Nouveau Musée. Là, dans le cadre de « Judy Chicago : Herstory », une rétrospective consacrée aux soixante ans de carrière de l’artiste féministe pionnière, les commissaires ont rassemblé des œuvres et des documents d’archives de « plus de quatre-vingts artistes, écrivaines et personnalités culturelles femmes et genderqueer » que Chicago considère comme essentielles à sa pratique – Hilma af Klint, Claude Cahun, Remedios Varo, Simone de Beauvoir, et ainsi de suite. Lors du vernissage de l’exposition en octobre, j’ai senti leurs esprits m’entourer comme un clan fantastique, à la fois protecteur, sauvage et libre.

Leslie Camhi est écrivaine et traductrice. Sa traduction de « The Book of Mother » de Violaine Huisman a été présélectionnée pour l’International Booker Prize 2022.

Vues : 143