un très beau texte sur quelque chose que j’ai regretté toute ma vie: le travail du chercheur, ce moment où l’on aborde l’inconnu en s’interrogeant sur ce qui vous guide… Les traces…L’émotion rien qu’à ouvrir les dossiers d’archives et le temps qui passe si vite… mais aussi un procès à celui qui s’est tu, un symbole de toute une époque devant cette abominable tragédie qui me poursuit et conditionne encore aujourd’hui ma vie au point de m’obliger sans cesse à partir et n’avoir jamais confiance.Et aujourd’hui moins que jamais où les communistes français dénoncent comme les autres l’armée rouge et accueillent en leur sein des antisémites, l’impression d’avoir vécu pour rien tandis que l’on exhume une complicité de plus. (note de danielle Beitrach)

Nina ValbousquetNina ValbousquetNina Valbousquet est historienne et membre de l’École française de Rome. Docteure (Sciences Po, 2016) et agrégée d’histoire (2011), elle est spécialiste d’histoire transnationale du XXe siècle, de l’antisémitisme, du catholicisme et du fascisme. Lauréate 2015 du prix de la Ville de Paris pour la recherche sur la xénophobie et l’antisémitisme et ancienne boursière de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, elle a été chercheuse postdoctorale aux États-Unis entre 2016 et 2019 (Center for Jewish History, New York University, Fordham University, et United States Holocaust Memorial Museum de Washington). Sa thèse est parue aux éditions du CNRS (2020) : « Catholique et antisémite : Le réseau de Mgr Benigni – Rome, Europe, États-Unis, 1918-1934 ».

Le 2 mars dernier, le Vatican ouvrait les archives très attendues du pontificat de Pie XII (1939-1958) avant de fermer ses portes cinq jours plus tard, en raison de la pandémie. L’historienne Nina Valbousquet, qui s’intéresse actuellement aux relations diplomatiques entre le Vatican et les organisations juives pendant cette période, s’y trouvait : elle revient sur le temps suspendu de cette étrange semaine.

Durant les derniers jours du mois de février, un curieux frémissement animait le monde de la recherche historique, ou plus précisément le petit cercle des « vaticanistes », spécialistes de l’histoire de l’Église et des archives du Saint-Siège. L’impatience débordait même jusqu’à la sphère médiatique, d’habitude moins réceptive aux exaltations savantes : « Les archives de Pie XII vont révéler leurs secrets » ; « Ce que les archives secrètes du Vatican sont sur le point de révéler » ; « Shoah : le Vatican ouvre ses archives sur Pie XII, les historiens impatients » ; « Les archives de Pie XII, silencieux durant l’Holocauste, s’ouvrent enfin »… nous annonçaient sans ambages les titres de la presse nationale en France, en Italie, en Allemagne, ou encore aux États-Unis. Le 2 mars 2020, après une décennie d’attente incertaine, le Vatican s’apprêtait à ouvrir ses archives pour le pontificat de Pie XII, soit les années 1939-1958. L’évènement avait été annoncé exactement un an plus tôt, par le pape François.

Car c’est bien d’un évènement qu’il s’agit, à la fois dans la vie d’un chercheur et dans le temps long de la recherche au sein duquel elle fait jaillir de nouvelles expectatives et des ramifications décuplées. Échappant aux règles conventionnelles des archives civiles, chaque ouverture résulte de la décision personnelle du pontife souverain. Pape entre 1878 et 1903, Léon XIII fut le premier pontife à ouvrir la consultation des archives au public scientifique à partir de 1881, inaugurant par là même une pratique archivistique spécifique au Vatican : les limites d’accessibilité aux documents sont ajustées sur les dates des pontificats. Dans certains cas, les demandes de la communauté scientifique et de la société civile peuvent encourager la sensibilité pontificale à l’égard de l’histoire. Carlo Ginzburg avait ainsi adressé une lettre à Karol Wojtyla, en 1979, quelques mois après l’élection de ce dernier en tant que Jean-Paul II, dans laquelle l’historien soulignait la nécessité d’une consultation libéralisée des archives du Saint-Office, pour la période allant de 1542 à 1903, afin de permettre une véritable « enquête critique » démontrant la « sollicitude » de l’Église envers le « le monde et les problèmes de la culture ».

La dernière ouverture d’un pontificat remontait à 2003-2006 pour les années de Pie XI (1922-1939). L’annonce de l’ouverture des archives de Pie XII était d’autant plus attendue que son pontificat recouvre la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la reconstruction d’après-guerre, la formation des Nations Unies, la création de l’État d’Israël, la guerre froide et le début de la décolonisation. Vaste chantier pour les historiens qui savent bien que, loin de se limiter aux champs ecclésiastique et théologique, les archives du Vatican offrent une fenêtre sur des sujets éminemment politiques, sociaux et culturels. Plus encore pour la période en question, elles concentrent les fils d’une histoire globale, de la Chine à l’Amérique Latine. Les chercheurs espèrent aussi que l’accès inédit aux archives puisse permettre de dépasser l’écueil des controverses mémorielles, oscillant entre condamnation et apologie qui, depuis la pièce de théâtre de Rolf Hochhut Le Vicaire en 1963, saturent la question des silences de Pie XII face à l’Allemagne nazie et au génocide des Juifs.

Le 21 février 2020, à deux pas des colonnades du Bernin, une journée d’études organisée par le Vatican attire une centaine de chercheurs, de toute nationalité, à l’affût des conseils qui leur permettraient de naviguer dans l’océan de papiers que l’on nous annonce. Les archivistes du Vatican, bien connus de qui fréquente ces lieux depuis plusieurs années, délivrent quelques belles « pépites » mettant en appétit la curiosité des historiens présents dans l’auditoire. Aux pauses café, l’effervescence est palpable, chacun y va de ses hypothèses. Dix jours avant l’ouverture, je griffonne quelques notes sur la première page de ce qui deviendra mon carnet d’archives, le premier d’une série que déjà j’espérais longue ; un journal qui ne durera que le temps d’une semaine bien étrange, dans une compression vertigineuse des temps et des espaces.

Le jour où les archives ont ouvert. Une forteresse.

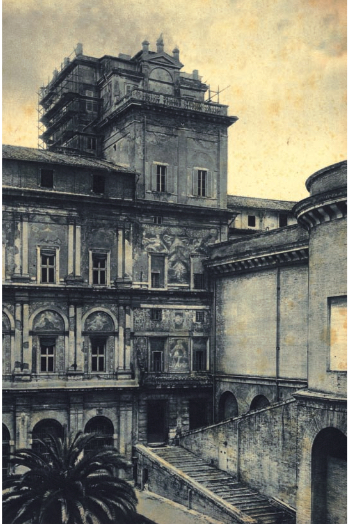

Lundi 2 mars : une journée historique, nous promet-on. Mais, par quoi et où commence-t-on aux archives ? Par une ascension, topographique du moins. Après avoir traversé la porte Sant’Anna, la « frontière », les murs-remparts du plus petit État au monde, les trois barrages des gardes suisses et des gendarmes italiens, et une fois gravie la petite côte qui clôture ce parcours, l’historien se sent privilégié d’accéder à une sorte d’enclave silencieuse et un peu anachronique, loin de la foule de la place Saint-Pierre.

Les archives sont ancrées au cœur du Saint-Siège, entre les appartements pontificaux et les musées du Vatican : la cour du Belvédère, construite au 16ème siècle à partir d’un plan de Bramante, majestueuse et imposante, une véritable forteresse protégeant la mémoire des siècles. Au milieu de la cour, l’historien de la période contemporaine est confronté à un dilemme décisif : droite ou gauche, AAV ou AES ? À côté de la non moins célèbre Bibliothèque Apostolique, les AAV, ou Archives Apostoliques du Vatican, forment le principal centre d’archives du Saint-Siège, celui des papes, de la curie et de la diplomatie vaticane, plus connu sous son nom historique d’Archives Secrètes du Vatican. Le changement de nom est récent, ôtant sans doute un peu de l’aura mystérieuse à laquelle un imaginaire danbrownesque pouvait facilement puiser.

À leur antipode, et à l’ombre de la coupole écrasante de Saint-Pierre, les AES, les archives de l’ancienne Congrégation pour les Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires, flanquent discrètement le centre de pouvoir dont elles émanent : la Secrétairerie d’État. Plus petite et intimiste, cachée dans la Torre Borgia, cette salle d’archives abrite les documents diplomatiques de la Secrétairerie d’État, correspondant à la section en charge des relations avec les États, une congrégation spécifiquement créée après la période napoléonienne pour répondre à la sécularisation croissante de l’ordre international. Le plus souvent, les chercheurs traversent deux ou trois fois la cour du Belvédère lors d’une même journée pour alterner entre ces deux sites de conservation d’archives complémentaires. C’est ce que je fais ce jour du 2 mars, en franchissant d’abord au petit matin le seuil des Archives Apostoliques, ex-Secrètes.

En ce premier jour, l’excitation est tangible dans les salles d’archives. Les visages et les lieux restent familiers pourtant. L’atmosphère est bon enfant, bien que la course aux inventaires soit discrètement effrénée. Loin des plans de guerre bien ordonnés que j’avais élaborés en amont de cette journée, un mélange de curiosité et de chance me fait consulter en premier l’un des rares inventaires papiers encore disponibles : « Nonciature de France ». Me voici bientôt en salle de consultation à ouvrir la toute première boîte issue de ce fonds. D’un lourd carton intitulé « Guerre », j’extrais le dossier qui m’occupera toute la semaine et au-delà : « Juifs, 1940-1944 ». Ce ne sont pas moins de cinq cents feuillets, d’une densité un peu intimidante au premier coup d’œil. Par où commencer : début, fin, milieu ? Dans l’ordre archivistique, selon le montage interne du dossier ? Ou selon ma propre logique d’historienne, résultant de critères établis a priori (par périodes, thèmes et acteurs) ? Procéder méthodiquement, ou bien laisser le regard se poser spontanément, cédant un peu à l’émotion de l’exhumation ? En réalité, c’est un peu tout cela à la fois, dans un processus de recherche sinueux et foisonnant, une errance nécessaire à la découverte, où aucune journée d’archives ne ressemble à une autre.

16h50, la sonne cloche comme pour les Vêpres, les archives vont fermer dans une dizaine de minutes, il faut remballer les cartons, sortir de ses pensées, descendre le petit raidillon vers la porte Sant’Anna. Je sors des archives un peu comme les autres chercheurs, dans la lune, l’air certainement ahurie par les heures passées à « dépouiller » les archives, comme on dit. Mais nous voici happés par l’urgence des journalistes qui attendent à la sortie. En ce lundi 2 mars, les supposées révélations des tant attendus « secrets » du Vatican viennent s’immiscer parmi les flashs infos donnant des nouvelles de la propagation du coronavirus : « Pouvez-vous résumer en une ou deux minutes les débats sur Pie XII et la Shoah ? » (me voilà donc pendant une minute et vingt-sept secondes, éblouie par la lumière crue des projecteurs, avec en arrière-fond Saint-Pierre et un orage diluvien comme seul Rome sait les offrir).

Les silences. Les traces.

De fait, les premiers jours de cette semaine bien étrange sont parsemés de polémiques relayées dans la presse italienne, notamment sur la question de l’attitude de Pie XII durant la rafle du ghetto de Rome, le 16 octobre 1943, une blessure encore vive dans la mémoire contemporaine de la ville éternelle. Les débats mémoriels et sociétaux sur l’Église face au nazisme, au fascisme et à l’antisémitisme tendent à se focaliser sur un seul individu, le pape, scrutant sa personnalité, ses dires et ses actions, pour en extraire, comme par induction, des vérités qui auraient une valeur plus générale. Certes, dans une institution aussi hiérarchisée que l’Église apostolique romaine, cette attention au pouvoir pontifical est légitime, mais elle est aussi quelque peu réductrice face à la complexité des rouages ecclésiastiques, pour ne pas parler du monde catholique.

Les relations intriquées entre enjeux mémoriels et historiographie polarisée renforcent une concentration sur le genre biographique et l’histoire évènementielle. Cette réduction du cadre historique à la seule figure pontificale a souvent pour corollaire médiatique une mise en scène de la recherche en archives comme véritable chasse au trésor. Ainsi, l’énigme de l’attitude de Pie XII durant la Shoah serait résolue par la découverte d’un document unique, le document, la preuve absolue et univoque, servant soit au procès de canonisation, soit au tribunal d’inquisition. Comme si l’archive « parlait » d’elle-même, offrant un accès direct vers le passé, et que les sujets, archiviste et historien, pouvaient discrètement s’effacer derrière la transparence des faits bruts et positifs.

Masquant le travail même d’écriture de l’histoire, une telle approche aplatit également ce qui est pourtant crucial pour comprendre l’attitude de l’Église durant cette période : l’ambivalence et l’ambiguïté. Pour retrouver ces nuances et contradictions, ce sfumato du passé proche, il faut au contraire accepter et embrasser l’équivocité et l’opacité de l’archive. Derrière l’attrait du sensationnalisme historico-médiatique, la réalité du travail en archives est bien différente, ne serait-ce qu’à deux niveaux : d’une part, le temps de la recherche est long et lent, la tâche est ample et collective ; d’autre part, l’intérêt de ces fonds documentaires immenses réside moins dans le dévoilement d’une improbable révélation que dans la diversité des acteurs et le jeu d’échelles qu’ils permettent d’appréhender comme autant d’objets historiques.

Ces deux derniers aspects émergent plus clairement à mesure que je dépouille l’épais dossier de la nonciature de France sur les persécutions antisémites durant la guerre. Je m’intéresse en particulier aux réactions catholiques face aux rafles et déportations des Juifs au cours de l’été 1942. Les archives laissent transparaitre des décalages certains entre les différents niveaux de la hiérarchie, loin d’offrir une réponse monolithique et compacte aux évènements tragiques. Notant la forte impression faite sur la population par la « brutalité » de la rafle du Vel d’Hiv, la nonciature (déplacée de Paris à Vichy) déplore la réaction trop tiède de l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques de France ; le message de l’assemblée transmis au maréchal Pétain est ainsi qualifié par la nonciature de protestation bien « platonique » (dans une lettre au Secrétaire d’État du 31 juillet 1942).

Quelques dignitaires de l’Église de France font cependant exception par leur condamnation publique et explicite des déportations, à l’image de la lettre pastorale du cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, du 23 août 1942. Ces protestations et leur impact sur les politiques antisémites de Vichy sont bien connus de l’historiographie. Les archives du Vatican permettent de les situer davantage dans un paysage ecclésiastique tout en contrastes et un monde catholique travaillé de l’intérieur par la question du silence et de la prise de position publique.

La consultation du dossier offre sur ce thème délicat un éventail de sources et de points de vue reflétant des conceptions souvent dissemblables du « silence ». Je m’attarde sur deux exemples singuliers et diamétralement opposés. Le premier est un rapport du 2 septembre 1942, élaboré pour la nonciature, au sujet de l’opinion publique dans la zone Sud face aux déportations. Selon ce document, le silence de l’Église en France et du Saint-Siège ne passe pas inaperçu :

« J’ai trouvé chez des prêtres séculiers, religieux de plusieurs ordres, religieuses, civils de toute confession et nationalité, fonctionnaires même, un étonnement et presque un scandale de voir la hiérarchie – et même Rome – rester silencieuse, à l’exception des évêques de Toulouse et de Montauban ».

Le scandale semble partagé par l’auteur de ces mots, une impression de réprobation qui m’apparait d’autant plus cohérente en découvrant qu’il s’agit du père jésuite Roger Braun, aumônier général adjoint des camps de Gurs et Rivesaltes. Engagé dans l’aide aux détenus juifs, dont il essaie d’empêcher la déportation (en particulier des enfants), le père Braun sera le premier Français reconnu comme « Juste parmi les nations » par Yad Vashem en 1972.

Dans ce carton d’archives, le rapport de Braun, transmis au Saint-Siège par le nonce, côtoie une lettre anonyme, elle aussi jointe au courrier de la nonciature destiné à Rome, formant un cas d’appropriation divergente du concept de « silence ». Signée « un curé de la campagne marseillaise », cette lettre est adressée à Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy. Restant anonyme, l’auteur a cependant jugé bon d’envoyer une copie de sa lettre au nonce, le 23 septembre 1942. S’il pourrait s’agir d’une instrumentalisation ou d’une provocation politique, les indices de culture liturgique parsemés dans la lettre attestent du statut clérical plausible de l’auteur. Le principal objectif du courrier anonyme est de dénoncer la lettre pastorale de l’évêque de Marseille, Mgr Delay, lue en chaire, le 6 septembre 1942, qui dans la continuité de celle de Saliège attirait l’attention des fidèles sur l’injustice inhumaine des persécutions antijuives. Louant la politique antisémite de Laval, la lettre anonyme vilipende la protestation de Mgr Delay :

« Communiqué lamentable s’il en fut, qui présente comme ‘criminelle’ l’œuvre de salubrité publique que vous avez entreprise pour enrayer les méfaits de cette race qui porte le désastre et la ruine partout où elle domine ; communiqué qui n’aboutira qu’à être un ferment de division entre catholiques, alors que l’union des Français est si nécessaire ».

Et l’auteur s’empresse d’ajouter : « Cette seule pensée eut dû imposer au moins le silence sur un pareil sujet ». Il s’agit donc d’un renversement complet des valeurs défendues par le rapport de Braun : ici le scandale provient de la protestation et non pas du silence, lequel est érigé en conduite morale. Ramassis de préjugés antisémites anciens et modernes, cette lettre de délation révèle aussi une fonction opportuniste de règlement de comptes personnel contre l’évêque local :

« Il est de bon ton dans l’entourage de Mgr Delay d’être gaulliste et par conséquent pour les juifs. [Delay] est bien un spécimen de ces ‘fils à papa’ qui étaient la note de la mentalité du régime qui fit notre malheur ».

Aussi opposés soient-ils, ces deux documents constituent des cas à la fois singuliers et notables qui permettent d’interroger la plasticité de la notion de silence. Loin d’être réservée à une seule interrogation autour de l’attitude pontificale, la question se décline donc de manière fractale, à plusieurs échelles.

Une lettre « très peu… diplomatique »

Sur les silences de l’Église et ses déclinaisons, Giovanni Miccoli publiait en 2000 un ouvrage encore pionnier aujourd’hui[1]. Mais à la question des silences, l’historien de Trieste adjoignait également celle des « dilemmes » de la hiérarchie ecclésiale dans un contexte de crise, des années 1930 au conflit mondial : dilemmes en termes politiques, diplomatiques, humanitaires et théologiques. La complexité de ces choix et des motivations qui les sous-tendent se dessine en filigrane d’un nouveau fonds documentaire qui m’occupe tout au long de cette semaine d’ouverture, cette fois-ci aux AES, de l’autre côté de la cour du Belvédère. Dans les archives diplomatiques de la secrétairerie d’État, je reprends le fil d’une recherche déjà amorcée au cours des mois précédents sur une série de dossiers intitulée « Aide et assistance aux réfugiés pour motif de race ou religion ». J’y ai dépouillé des dossiers du pontificat de Pie XI, quand se déclenche ce qui déjà s’appelait la « crise des réfugiés », en particulier l’exode de réfugiés juifs contraints de fuir l’Allemagne nazie à partir de 1933, l’Autriche après l’Anschluss de mars 1938, et l’Italie après la mise en place de lois antisémites à l’automne 1938. Je découvre que cette série s’accroît considérablement sous le pontificat de Pie XII avec pas moins de 172 dossiers à éplucher patiemment au cours de l’année à venir.

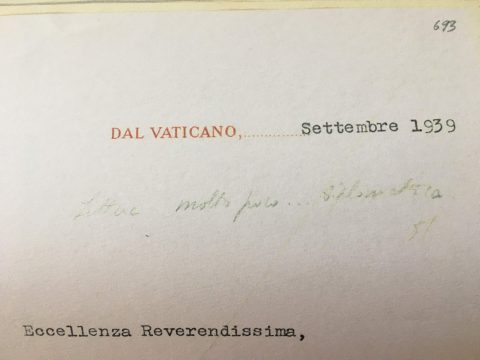

Furetant dans l’arborescence de ce fonds (car aux AES tout est désormais numérisé), je m’arrête sur un dossier en particulier, au cœur de mon sujet de recherche sur les relations entre organisations juives et Vatican. Dans ce fascicule, je suis surtout interpellée par une inscription manuscrite sur une lettre dactylographiée et barrée : « lettre très peu… diplomatique ». Voilà la trace à suivre. Simple annotation dans la marge, elle fait pourtant immédiatement écho à des intuitions nées lors de mes précédents dépouillements. Elle renvoie à une diplomatie qui ne dit pas son nom, informelle et ténue, reposant sur des pratiques de négociations en coulisses, des intermédiaires officieux et des relations façonnées par des codes protocolaires et des habitudes de langage pluriséculaires.

Au crayon à papier, la phrase est signée M, peut-être du Secrétaire d’État lui-même, le cardinal Maglione. Les points de suspension et l’euphémisme laissent affleurer une touche d’ironie et de sarcasme, expression d’un certain malaise vis-à-vis d’une question délicate, suggérant que si le fond de la lettre est bon, la forme est peu opportune et doit être révisée. Pourquoi ? Une immersion dans le dossier permet de saisir le contexte autour de l’annotation intrigante, la petite histoire qui en explique la présence sans en épuiser l’interprétation.

Une trentaine de feuillets plus tard, un fil narratif peut être reconstruit : le 26 août 1939, Pie XII reçoit en audience l’évêque auxiliaire de Chicago, Mgr Bernard Sheil. Ce dernier se fait le porte-parole d’une requête formulée par un groupe de personnalités juives américaines, demandant l’approbation du pontife pour deux initiatives : une donation monétaire de leur part afin de soutenir l’œuvre d’assistance de l’Église pour « les réfugiés quelles que soient leur race, foi ou couleur » ; l’institution de deux chaires d’histoire juive à l’université catholique de Washington et au séminaire Saint Mary of the Lake de Chicago. Un mémorandum révèle que cette supplique est le fruit de pourparlers avec la hiérarchie catholique américaine, initiés dès janvier 1939, par Benjamin V. Cohen, juriste de l’administration Roosevelt.

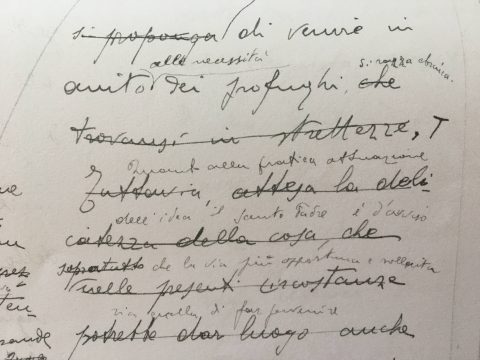

La réponse du Saint-Siège est sans hésitation négative pour la seconde initiative : la création de chaires d’histoire juive serait « superflue » car l’enseignement théologique catholique en la matière est jugé satisfaisant et les « connaissances sur le peuple d’Israël suffisamment étendues ». La donation juive adressée au Saint-Siège pose en revanche un dilemme plus aigu aux dirigeants du Vatican. Plusieurs versions de la réponse officielle du pape, dont Sheil doit se faire le messager, sont ainsi présentes dans ce dossier d’archives. La version de la lettre jugée « peu diplomatique » s’ouvre par la formule suivante :

« Les sentiments de compassion charitable que l’Auguste Pontife nourrit à l’encontre de tous ceux qui souffrent ont fait qu’Il a appris avec satisfaction de son Excellence [Sheil] qu’un groupe de riches israélites américains se propose de venir en aide aux réfugiés se trouvant en détresse, en mettant à Sa disposition une somme d’argent[2] ».

La version finale, datant du 8 septembre, est reformulée de manière plus subtile en ce qui concerne l’identité des donateurs, probablement source d’embarras pour le Saint-Siège, mais aussi de façon plus réductrice quant aux réfugiés dont il est question :

« Les sentiments de compassion paternelle que l’Auguste Pontife nourrit à l’encontre de tous ceux qui souffrent ont fait qu’Il a appris avec satisfaction ce que son Excellence a communiqué au sujet de l’intention manifestée par des personnalités bienfaisantes des États-Unis pour venir en aide aux besoins des réfugiés de race juive* ».

Des différents brouillons et notes présents dans ce dossier, il résulte que le Vatican souhaite accepter la donation, tout en prenant garde de ne pas s’impliquer directement et publiquement dans une collaboration d’assistance avec des Juifs américains. Au lieu d’une donation à Rome, le Saint-Siège propose que les fonds soient versés localement à des organisations de charité nationales (dont une liste est fournie). Ce compromis est formulé de manière différente dans la version « peu diplomatique » et dans la lettre finale. La première souligne explicitement les risques auxquels un tel financement juif exposerait le Vatican :

« Toutefois, vu la délicatesse de la chose, qui, surtout dans les circonstances actuelles, pourrait donner lieu à des interprétations tendancieuses, il semblerait plus opportun que l’offre éventuelle des israélites américains soit reversée directement aux divers comités nationaux de secours aux réfugiés* ».

La lettre envoyée le 8 septembre omet ces motivations derrière une formule plus stéréotypée et vague :

« Quant à la réalisation pratique de cette idée, le Saint Père est d’avis que le moyen le plus opportun et prompt soit de faire parvenir les offres éventuelles directement aux divers comités nationaux de secours aux réfugiés* ».

Il ne s’agit pas d’un cas isolé : les dossiers des archives du Vatican ressemblent tantôt à un palimpseste de réécritures, tantôt à une mosaïque de documents hétérogènes, impliquant de la part de l’historien un travail de comparaison de textes, d’analyse stylistique et de déchiffrage paléographique. Le fin mot de l’histoire (la donation a bien été effectuée) me semble ici moins riche de significations et d’implications que le processus dont il résulte ; un parcours non linéaire, heurté, fait de variations sur le même thème, issu de la confrontation de plusieurs points de vue parfois dissonants à l’intérieur même de l’appareil bureaucratique du Vatican. Un croisement simultané entre des sources de statut a priori inégal (une lettre envoyée contre une note en marge d’un brouillon) peut révéler des tensions plus larges, emblématiques du gouvernement du Saint-Siège durant cette période, entre charité et politique, humanitaire et diplomatie. Risquant d’être omise ou reléguée dans une note de bas de page illisible, la matière archivistique ainsi extraite offre pourtant un potentiel interprétatif et heuristique qui permet d’exhumer l’hésitation, l’écart, le non-dit, le disparu.

Le jour où les archives ont fermé. Un naufrage.

Vendredi 6 mars : après plusieurs jours le nez dans les cartons, les archives du Vatican prennent des airs de bulle protectrice, en retrait du monde, avec un accès limité à internet et aux nouvelles anxiogènes : tant mieux, me dis-je durant cette semaine incertaine où les alentours de la place Saint-Pierre commencent à se dépeupler. Reclus dans les archives, le chercheur n’échappe pas, en revanche, à la sédimentation temporelle, à l’enchevêtrement des strates historiques, visible à même les murs de la cité-État. Ici, l’inscription de l’histoire est immédiatement visuelle, elle transpire à travers ses représentations esthétiques. Elle s’impose aux visiteurs sous le poids des portes ornées, des voûtes peintes, des fresques religieuses. Même en prenant leur café, les lecteurs des archives comme de la bibliothèque sont rappelés à ce conditionnement historique : la cafétéria commune est cachée dans une fantaisie de la Renaissance en forme de grotte artificielle. Conçue à l’origine par Bramante comme fontaine et remodelée un siècle plus tard sous Paul V, elle abreuve aujourd’hui les pauses des chercheurs et archivistes. Mener une recherche au Vatican plonge inévitablement l’historien dans une multitude de temporalités : celle des lieux, celle des documents, celle du rythme de son travail comme de sa propre subjectivité.

Pour clore mon programme de cette première semaine, et un peu par curiosité impatiente, je souhaite en ce dernier jour retrouver les traces d’une catastrophe que j’avais pu entrevoir plus tôt, en feuilletant l’inventaire de la délégation apostolique à Jérusalem : le naufrage du Patria. Les archives de l’envoyé pontifical en Palestine s’annoncent essentielles pour mon projet et restituent une polyphonie similaire à celles des documents de la nonciature de France. Composés de nombreuses lettres, requêtes et témoignages juifs, individuels ou collectifs, adressés au Saint-Siège ou à son représentant local, ces fonds permettent de reconstruire un circuit d’information majeur durant la guerre, dans lequel la diplomatie vaticane et les organisations juives ont joué un rôle crucial. De tels documents mettent en relation simultanément plusieurs espaces, offrant ainsi les fils d’une histoire globale de la destruction. Le temps semble s’y accélérer à partir de l’automne 1942 et tout au long de l’année 1943, à mesure que les multiples interpellations au sujet de l’extermination des Juifs d’Europe font prendre conscience à la hiérarchie catholique d’une tragédie sans pareil.

Dans mon dépouillement de deux cartons du fonds Jérusalem, je remonte le temps pour revenir à la crise des réfugiés de la fin des années Trente et du début de la guerre. Survenu le 25 novembre 1940 dans le port de Haïfa, le naufrage du Patria coûte la vie à 267 personnes, principalement des réfugiés juifs. Je comprends a posteriori, en lisant l’historiographie, qu’il s’agit d’un point douloureux et litigieux dans la mémoire israélienne : le naufrage est en effet provoqué par une bombe posée par des membres de la Haganah (groupe paramilitaire clandestin juif luttant contre le pouvoir mandataire) pour protester contre la décision des autorités britanniques de déporter 3600 réfugiés juifs des eaux palestiniennes à l’Île Maurice.

Les réfugiés en question sont originaires de Danzig, de Vienne et de Prague et se sont embarqués en septembre 1940 depuis le port roumain de Tulcea sur trois bateaux, l’Atlantic, le Milos et le Pacific, affrétés par le Bureau central pour l’immigration juive (ZjA), une agence nazie créée à Vienne pour forcer le départ des Juifs. Arrivés au port de Haïfa, ils se voient refuser l’entrée par les autorités britanniques en vertu du livre blanc de 1939 ayant drastiquement réduit le quota d’immigration juive autorisé en Palestine. Un peu plus de 1800 réfugiés juifs sont alors transférés à bord du Patria et y demeurent plusieurs jours en attendant la mise en œuvre de l’ordre de déportation signé par le haut-commissaire britannique, Sir Harold MacMichael. La bombe posée par les membres de la Haganah aurait dû seulement endommager le navire, espérant ainsi gagner du temps de négociation supplémentaire. Au lieu de cela, la charge explosive trop élevée provoque le naufrage du Patria, en une dizaine de minutes seulement.

Dans les documents du fonds Jérusalem, je suis interpellée par le ton d’empathie, assez rare dans ces rapports plutôt bureaucratiques, et par les résonances contemporaines des scènes dépeintes. Ainsi le 29 novembre 1940, le délégué apostolique, Mgr Testa, relate au Secrétaire d’État, cardinal Maglione, la tragédie :

« Parmi les horreurs indicibles de cette guerre, il me semble que les radios ont omis de parler d’un malheur très douloureux advenu ces jours-ci dans le port de Haïfa. […] Les pauvres Juifs, contraints de partir de leurs pays, continuent leurs tentatives d’immigration clandestine pour rejoindre cette Terre, qu’ils appellent leur patrie. Sur des petits bateaux vapeurs, ils défient les tempêtes hivernales et les menaces de mines, et ils se présentent à ces ports, implorant de pouvoir débarquer* ».

Dans les mois suivant le désastre du Patria, Rome et Jérusalem deviennent les centres d’un réseau d’information sur le sort des victimes. Ainsi, je tombe sur la lettre d’un certain Pavel Kanturek, Juif de Prague, écrivant au nonce apostolique de Berlin : il a appris par des contacts à Shanghai que sa mère et sa sœur ont péri dans le naufrage du Patria, mais reste sans nouvelles des autres membres de sa famille, son beau-frère Josef Hajek et sa nièce Ruth Hajek, qui s’étaient embarqués au même moment sur le Milos, en direction de la Terre promise. Il prie la diplomatie vaticane d’utiliser ses réseaux afin d’obtenir des nouvelles des survivants ainsi que la confirmation de la mort de sa mère et de sa sœur.

Les multiples correspondances présentes dans ce fonds permettent de retracer le fil d’information mobilisé, certes lent mais efficace : le nonce de Berlin transmet la requête au Saint-Siège. Mgr Montini (futur Paul VI), alors substitut à la Secrétairerie d’État et en charge du Bureau d’informations sur les prisonniers de guerre (un moyen essentiel de l’action humanitaire du Saint-Siège), écrit ensuite au délégué apostolique à Jérusalem (28 mai). Ce dernier privilégie alors un canal italien au-delà des barrières confessionnelles : le 23 août, Mgr Testa demande à Guido Tedeschi, professeur italien à l’Université hébraïque de Jérusalem, de mener l’enquête. Par l’intermédiaire de ses contacts à l’Agence juive pour la Palestine, Tedeschi réussit à obtenir des informations qui remontent finalement jusqu’à Rome. Le 18 septembre, Testa écrit à Montini pour confirmer le décès de la mère et de la sœur de Pavel Kanturek lors du naufrage du Patria ; Josef et Ruth Hajek, eux, ont bien survécu et vivent à Tel Aviv.

En même temps qu’il transmet ces informations au délégué apostolique, Guido Tedeschi sollicite l’aide des réseaux diplomatiques du Saint-Siège pour faire parvenir de brefs messages écrits par des Juifs émigrés en Palestine à leurs proches demeurant en Italie. Depuis Jérusalem, Elsa Eliachar écrit, par exemple, un billet pour Oddo Pace, à Ancône : « toujours en pensée et le cœur avec vous. Nella, moi, la famille [allons] bien. Unique recommandation : écrire et être en bonne santé. Gros bisous* ».

Je préfère me retirer un instant et referme ce dossier de Jérusalem, certaine d’en poursuivre la consultation dans les jours à venir.

Entre la fin de la matinée et le début de l’après-midi de ce vendredi 6 mars, les deux centres d’archives de part et d’autre de la cour du Belvédère ferment tout à tour. Un premier cas de contamination a été signalé au sein de la Secrétairerie d’État. Les chercheurs un peu dépités et surpris laissent leurs cartons inachevés en dépôt pour les prochains jours : pronostic bien optimiste. Le temps présent de la pandémie mondiale rattrape celui de la recherche minutieuse et quotidienne.

Me voici seule avec des bribes accumulées et des traces éparses. Le caractère intrinsèquement lacunaire de toute archive s’impose alors avec plus d’évidence. Les quelques notes prises dans mon carnet ne témoignent-elles pas de la fragilité et de la dimension insaisissable qui touchent toute source dont dispose le travail de l’historien ? Cet arrêt soudain, cette suspension forcée révèlent la nature nécessairement incomplète de l’écriture de l’histoire, un processus toujours inachevé et, pour cette raison même, ouvert aux possibilités créatives et aux reformulations. La fermeture inattendue incite au retrait face au présentisme, au sensationnalisme, et aux tentations de positivisme absolu. L’archive se manifeste alors comme un ensemble fragmentaire et mouvant de voix et de silences : elle est bien cet « objet en devenir » (Anne Klein), affecté et transformé par les temporalités et pérégrinations de l’enquête. Cette dernière, au fil des hasards et des haltes, prend souvent des chemins de traverse, des détours empruntés consciemment ou inconsciemment par l’historien, mais aussi imposés par la force des évènements impromptus, extérieurs au temps propre de la recherche.

Le suspens interroge les évidences préconçues, il déplace le regard vers ce qui aurait peut-être moins attiré l’attention du chercheur en « temps normal » : la variation, la marge, le non-dit, le manque. À défaut de rêves glorieux (et vains) d’exhaustivité, la frustration face à un continent archivistique temporairement inaccessible peut encourager au contraire la descente en profondeur dans les quelques documents que l’intuition a su choisir, une immersion dans leurs tensions inhérentes, riches d’interprétations jamais épuisées, à examiner en « contre-jour » (Arsenio Frugoni).

Ainsi s’achève cette semaine où le télescopage croissant des temps n’a cessé de remettre en cause mes attentes et présomptions. Ironiquement, l’irruption de l’inattendu offre une chance devenue rare dans un monde de la recherche soumis aux soi-disant « lois » du marché, entre course effrénée aux publications et candidatures précaires : du temps suspendu, un arrêt sur images, une reprise d’une pensée libre sur la frénésie productive, avant de pouvoir repétrir la matière de l’archive, rattraper et reformuler le fil interrompu, forcément altéré, de ces histoires.

—

[1] Une traduction française est publiée en 2005 : Les Dilemmes et les silences de Pie XII. Vatican, Seconde Guerre mondiale et Shoah, éditions Complexe.

[2] Je traduis de l’italien. Toutes les traductions qui suivent sont signalées par une astérisque.Publié le 11 mai 2020

Views: 1