27 OCTOBRE 2023

Il y a des gens comme ce critique avec qui on partage sans l’avoir jamais rencontré une manière de voir, un époque, un refoulé qui est politique. En parlant de ceux qui à l’inverse de Rembrandt, de Rubens ne jouirent pas de la protection du génie reconnu il y a là une manière de mieux percevoir ce qu’il y a de politique dans la représentation et en quoi c’est aussi ce qui est le plus personnel. Ce que l’on tait qu’est ce qu’on en fait ? Ce qui dans l’histoire brise l’âme peut devenir une inépuisable source de combat, d’engagement. A propos Sequeiros dont il est question aussi est la figure de l’engagement politique , ‘la securité pour les mexicains », communiste mais aussi pre-colombien, militant au point de ne jamais s’éloigner du didactique. Le découvrir à Mexico, et pas en reproduction, c’est être submergé aussi par le mouvement, le trait comme une camera exprime la violence des émotions quand on fait le choix d’être « populaire et héroïque’ parce que l’époque vous porte et quand on contraire elle vous enferme dans le traumatisme. Suivez simplement cette description des tableaux, cette apprentissage à regarder ça ne sert pas que dans les musées. (note et traduction de danielle Bleitrach)

PAR STEPHEN F. EISENMANFacebook (en anglais seulementGazouillerSur RedditMessagerie électronique

L’étude de Freud, Freud Museum, Londres, octobre 2023. Photo : L’auteur.

Le retour du refoulé : Frans Hals et Philip Guston

Le divan de Freud

Au début de mes études d’histoire de l’art, je me suis fixé sur Freud. Cela s’est passé pendant l’été 1977, quand quelqu’un m’a donné un exemplaire sali de L’interprétation des rêves. Je l’ai lu comme un roman policier, et quand j’ai terminé, j’ai réalisé que j’avais un outil pratique pour découvrir des significations cachées dans les œuvres d’art. J’ai commencé à collectionner et à lire presque toutes les œuvres de Freud – tout ce qui était disponible dans des éditions de poche bon marché.

Pendant un certain temps, Freud a eu un impact sur tout ce que j’écrivais, pensais et parlais. Mes travaux de recherche impliquaient tous des explorations psychanalytiques d’artistes ou d’œuvres d’art donnés. Lors de fêtes, j’offrais des interprétations de rêves en cinq minutes ou moins. Des mots comme « parapraxis » et « contre-transfert » se sont infiltrés dans mes conversations. J’ai même acheté une chaise longue pour mon petit appartement au cas où des visiteurs voudraient une séance d’analyse. Je devenais rapidement ennuyeux. Ce qui m’a sauvé, ce sont de nouveaux engouements : Lévi-Strauss, Barthes, Benjamin, Adorno. Plus inhabituel, je me suis mis à lire aussi Marx et Engels. Cela m’a presque valu d’être expulsé du programme de doctorat à Princeton quelques années plus tard. Deux autres professeurs voyageurs m’ont sauvé.

Je mentionne tout cela à cause du déjà-vu que j’ai ressenti lors d’une récente visite au Freud Museum de Londres et de l’impact que cela a eu sur ma compréhension de deux brillantes expositions que j’ai vues l’une à la suite de l’autre dans la journée, Frans Hals à la National Gallery et Philip Guston à la Tate Modern. Cela s’est passé dans le bureau de Freud alors qu’il réfléchissait au fameux divan. J’étais certain d’y être déjà allé, même si ce n’était pas le cas. Ce n’était pas seulement la vue du canapé et des livres et objets environnants ; Ils étaient familiers grâce aux photographies. C’était une reconnaissance spatiale et auditive. Même l’odeur des vieux livres reliés en cuir et des tapis de laine m’était familière. Le déjà-vu, selon Freud, était la réactivation d’une idée ou d’une impression inconsciente antérieure – un retour du refoulé. Quelle était la pensée ou le sentiment que j’avais du mal à dissimuler ? Plus tard ce soir-là, alors que je réfléchissais aux peintures de Hals et Guston, j’ai reconnu la base de mon expérience étrange devant le divan de Freud.

L’« âge d’or » néerlandais

Frans Hals est né à Anvers, dans le sud des Pays-Bas, en 1582, à une époque dangereuse. Six ans plus tôt, la ville avait été mise à sac par les troupes de l’empereur espagnol des Habsbourg, Philippe II. Des centaines de bâtiments ont été incendiés et quelque 17 000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées par ce qu’on a appelé « la fureur espagnole ». Un sort similaire s’abattit sur la ville de Maastricht en 1579. Craignant que la même chose ne se reproduise, les dirigeants politiques du nord protestant se sont préparés. En 1581, ils publièrent un « Acte de déposition du seigneur des Pays-Bas, Philippe II » – essentiellement une déclaration d’indépendance. S’ensuivirent des décennies de guerres intermittentes qui ne prirent fin qu’en 1648 lorsque l’Espagne – alors au bord de la faillite – reconnut l’indépendance néerlandaise en signant le traité de Munster.

La nouvelle, dite « République néerlandaise », n’était pas une démocratie. Elle était dirigée par une oligarchie qui s’auto-perpétuait et exerçait une autorité politique incontestée. Cette classe dirigeante avait peu de liens avec les rois et les reines européens, et n’a pas cherché à obtenir un mandat ni permis de contester ceux d’en bas. Cette consolidation politique, combinée à un accès exceptionnel aux routes commerciales maritimes et à des stocks de poissons apparemment inépuisables, a permis à la nation d’accumuler une richesse économique et un pouvoir politique plus importants que tout autre pays au monde à cette époque, à l’exception de la Chine. La République néerlandaise était en fait hégémonique, ce qui signifie que ses produits manufacturés étaient moins chers et de meilleure qualité que ceux de toute autre nation, ce qui lui permettait de dominer le marché mondial dans tout ce qui comptait. Elle exerçait même le monopole du commerce avec l’Asie.

La contestation politique qui existait aux Pays-Bas était principalement interne – entre ceux qui étaient en faveur d’un État central fort dirigé par un stathouder et ceux qui préféraient un système fédéraliste plus décentralisé. Mais cette intériorité politique, conjuguée à un vif intérêt pour le commerce international et les manufactures nationales, a favorisé un matérialisme et un empirisme très propices au développement des arts visuels. Les Néerlandais de toutes les classes sociales – à l’exception des plus pauvres – collectionnaient les peintures et les estampes, ce qui a conduit à un épanouissement de ces formes d’art comme jamais auparavant.

Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer et Frans Hals étaient les trois plus grands peintres de l’époque, bien qu’un seul d’entre eux, Rembrandt, ait été pleinement reconnu à l’époque pour son génie. Rétrospectivement, il est clair que tous les trois ont compris – bien que de manière différente – que le capitalisme néerlandais (ils n’auraient pas utilisé ce mot) générait autant de pauvreté que de richesse, et qu’un désir inflexible de profit fait des ravages sur le corps et l’âme. Il y a autant de tragédie que de triomphe dans leurs œuvres. À la fin de sa longue vie, Hals avait fait de la peinture de portraits un véhicule de perspicacité psychologique, et peut-être même de critique sociale.

Formation de Hals

En 1585, la famille Hals a fui la ville dépeuplée d’Anvers avec rien d’autre que les vêtements qu’elle avait sur le dos. Ils s’installent dans la ville protestante de Haarlem, au nord, où le père de l’artiste trouve un emploi stable de coupeur de tissus. Vers 1600, Frans est apprenti chez Karel van Mander (aujourd’hui plus connu comme historien de l’art que comme artiste) et, en 1610, il devient membre de l’union des peintres, la Guilde de Saint-Luc. Ses premières œuvres sont inconnues, mais après 1615 environ, il est clair que sa production et son succès ont été énormes. Il a peint des portraits de l’élite de la ville – y compris de riches brasseurs, des marchands de tissus et des fabricants de verre – et des portraits de groupe montrant des couples, des familles élargies (y compris des domestiques) et des gardes civiques.

Frans Hals, Portrait d’un couple (Isaak Abrahamsz Massa et Beatrix van der Laen), vers 1622, Amsterdam, Rijksmuseum.

L’un des plus intéressants d’entre eux est le Portrait d’un couple, probablement Isaak Abrahamsz Massa et Beatrix van der Laen. S’il s’agit bien d’Isaac et de Béatrix (la ressemblance avec les portraits documentés de Massa est forte), il a été réalisé pour commémorer leur mariage en 1622. Beatrix s’accroche à son mari comme la vigne enroulée autour de l’arbre derrière eux. Le Palais de l’Amour à droite et le chardon épineux à gauche peuvent faire référence aux vœux de mariage traditionnels « pour le meilleur ou pour le pire ». Bien que ces allusions au mariage soient conventionnelles, le portrait de Hals ne l’est pas. Dans l’iconographie traditionnelle, visible par exemple dans Un mariage pour l’amour spirituel (1594) de Hendrick Goltzius, et même dans l’Autoportrait à l’épeautre de Pierre Paul Rubens avec Isabella Brandt (1610), l’homme et la femme se serrent la main droite – le dextrarum iunctio – pour signifier leur union sacrée. Sur la photo de Hals, les mains droites du couple ne sont que proches ; l’une repose sur l’épaule gauche d’Isaac et arbore une alliance en or et diamants, tandis que l’autre est gantée et en partie rentrée dans son gilet. Elle est aussi confiante, fière, heureuse et excitée que lui.

Frans Hals, Cavalier rieur, 1624. Wallace Collection, Londres.

Dans la Hollande calviniste, le rire bruyant était considéré comme vulgaire, bien qu’un rire doux ou doux convienne. Hals s’est néanmoins spécialisé dans la peinture d’enfants rieurs, d’ivrognes, de femmes caquetantes et de comédiens de théâtre. Son Cavalier rieur (1625) montre un jeune homme riche arborant un sourire discret. Mais sa moustache retroussée et son chapeau jaunâtrement perché suggèrent un large rire. La manipulation de la peinture est elle-même une sorte de blague vantarde. Il est à la fois précis et détaillé dans la dentelle et la broderie, et ample et expressif dans l’écharpe noire autour de la taille de la silhouette. Hals avait un style si mobile qu’il pouvait imiter dans le même tableau les portraits méticuleux de Michiel van Mierevelt et les œuvres librement brossées d’Anthony van Dyck. Il convient de noter ici que Hals a tout peint directement d’après nature, sans dessins préliminaires ni même croquis approximatifs – aucun au moins n’a jamais été identifié. Pour lui, la peinture et le dessin, c’était la même chose.

Œuvres tardives

La prospérité néerlandaise pendant l’âge d’or était privée et non publique. Bien qu’il y ait eu d’importantes institutions civiques, y compris des universités, des guildes, des milices et des conseils de l’eau, elles ont été financées par des fonds privés. Et si la charité était très présente, elle était surtout le fait des bourgeois, des classes moyennes et même des pauvres – les individus les plus riches étaient peu imposés et n’offraient qu’une philanthropie modeste. La République néerlandaise, comme les États-Unis d’aujourd’hui, était très charitable, mais cela n’a guère contribué à réduire les disparités flagrantes de richesse.

En effet, la précarité économique dans la République néerlandaise a eu un impact sur de larges pans de la population, y compris Hals lui-même. Sa détermination à continuer à développer une manière large et expressive de peindre des portraits alors que celle-ci était largement passée de mode, signifiait que dans les années 1650, il avait peu de mécènes. Il est documenté qu’en 1655, il n’a pas été en mesure de contribuer financièrement, comme c’était la coutume, au mariage de son fils, Claes. De plus, cette année-là, il s’est joint à la congrégation réformée néerlandaise, probablement pour avoir droit à l’aumône. Quelques années plus tard, il reçoit le soutien de la Guilde de Saint-Luc et de la ville de Haarlem, en raison de « son besoin très urgent ». Hals mourut en 1666, à l’âge de 84 ans. Sa femme mourut dans la pauvreté peu de temps après.

L’une des organisations qui soutint Hals dans ses dernières années fut la Maison d’aumône des vieillards à Haarlem. Ils lui ont offert deux commandes : des portraits de groupe de leurs régentes et régentes.

Frans Hals, Les régents de la maison de l’aumône des vieillards, vers 1664. Musée Frans Hals, Haarlem.

Le tableau des régents montre les cinq hommes qui dirigent la maison d’aumône, plus le préposé en haut à droite dans le col à volants à l’ancienne. Hals dépeint les régents dans leur costume typique – des robes noires avec des cols et des poignets blancs – dans un intérieur sombre. Ils sont actifs et animés, chacun prenant une pose différente et regardant dans des directions légèrement différentes. (Nous connaissons leurs noms, mais nous ne savons pas qui est qui.) Remarquez le léger sourire de l’homme au milieu. Est-ce de la bienveillance ? Et puis il y a le deuxième régent à partir de la droite, avec le chapeau à pointe et la bouche tombante. Tout ce que nous pouvons dire en toute sécurité, c’est qu’il nous regarde directement et sans prétention, tout comme l’artiste l’a regardé. Le critique John Berger a résumé l’importance de cette peinture dans son livre, Ways of Seeing de 1972 :

« Dans cette confrontation, les régents et les régentes regardent Hals, un vieux peintre démuni, qui a perdu sa réputation et vit de la charité publique ; Il les examine à travers les yeux d’un pauvre qui doit néanmoins essayer d’être objectif, c’est-à-dire qu’il doit essayer de surmonter la façon dont il voit comme un pauvre. C’est le drame de ces peintures… Hals a été le premier portraitiste à peindre les nouveaux personnages et expressions créés par le capitalisme. Il a fait en termes picturaux ce que Balzac a fait deux siècles plus tard en littérature.

Vivre et travailler dans une nation qui a publié une déclaration d’indépendance en 1581 – deux cents ans avant les Américains – conditionnait les citoyens néerlandais à s’attendre aux bénédictions de la liberté. Mais le pouvoir de l’État, les inégalités flagrantes de richesse et de statut, et la dépendance à l’égard d’un marché volatil, signifiaient que la liberté n’était en fait accessible qu’à quelques-uns, et non au plus grand nombre. Cette vérité était évidente quand Hals regardait les visages des régents. Il s’est probablement souvenu de ce qu’il avait longtemps « tenu à distance » selon les mots de Freud : son propre traumatisme et sa vulnérabilité et ceux de sa famille lorsqu’ils ont fui Anvers à la suite de la fureur espagnole. Maintenant, à la fin de sa vie, ce qui était refoulé était revenu : la connaissance de sa dépendance à l’égard des autres pour sa simple survie.

Corde

Philip Goldstein, plus tard « Guston », est né en 1913 de parents juifs qui, vers 1905, ont émigré à Montréal en provenance de quelque part dans la zone de colonisation. (Guston a revendiqué Odessa, mais cela semble maintenant peu probable.) Comme d’autres enfants juifs d’immigrants pauvres – comme mes parents – Guston comprenait l’altérité et la vulnérabilité sociale. En 1922, la famille Goldstein, y compris Philip et ses six frères et sœurs, a déménagé à Los Angeles pour commencer une nouvelle vie une fois de plus. Un an plus tard, cependant, son père Louis, découragé par son incapacité à trouver un travail décent, s’est suicidé. Philip a affirmé avoir trouvé le corps, pendu par une corde à un chevron.

Il y avait d’autres traumatismes à venir. Los Angeles dans les années 1920 et au début des années 30 était un foyer de campagnes anti-immigrés, anti-Noirs, anti-catholiques et antisémites. Le KKK local comptait des dizaines de milliers de membres, dont des politiciens de premier plan, des chefs d’entreprise, des chefs de police et des shérifs de comté. En 1922, la même année que le suicide du père de Guston, une attaque du Klan à Inglewood attire l’attention nationale. Deux ans plus tard, plusieurs jeunes hommes noirs ont été extraits de leur cellule de prison de Long Beach, torturés et menacés de lynchage. En 1930, John C. Porter, un ancien membre du Klan, est élu maire de Los Angeles. En réponse à ces événements, Guston a produit une composition intitulée Conspirators, qui montre un membre du Klan cagoulé examinant une corde à utiliser pour un lynchage. À l’arrière-plan, un groupe d’autres membres du Klan se blottit les uns contre les autres tandis qu’un homme noir mort est suspendu à une corde, à côté d’un crucifix.

Philip Guston, Conspirateurs, 1930. Musée Whitney d’art américain.

En 1932, Guston peint une partie d’une fresque murale pour le John Reed Club local, sympathisant avec les communistes, représentant un membre du Klansman fouettant un jeune homme noir attaché à un poteau. Il a été dégradé un an plus tard, probablement par des membres locaux du Klan en collaboration avec la police. Guston croyait-il que le Klan, avec son racisme et son antisémitisme virulents – et ses liens profonds avec la politique et la société de L.A. – était responsable du désespoir et du suicide de son père par corde ? Nous ne le savons pas ; mais Guston s’est inspiré du souvenir douloureux de son père décédé pour créer un art politiquement engagé.

Zelig

De l’âge de 17 ans à environ 55 ans, Guston était une sorte de Zelig ou caméléon. Il rencontrait tout le monde et absorbait tout ce qui l’entourait. En 1930, le peintre Lorser Feitelson a emmené l’adolescent rencontrer Walter et Louise Arensberg pour voir leur collection d’art cubiste et surréaliste. Cela a fait une grande impression. La même année, Guston rencontre Edward Weston, qui le photographie. Un an plus tard, il rejoint le Hollywood John Reed Club et l’année suivante, il rencontre le muraliste mexicain David Alfaro Siqueiros, qui travaille sur sa fresque controversée de Los Angeles, América Tropical. En 1933, il s’est rendu à Morelia, au Mexique, pour peindre une énorme fresque murale intitulée La lutte contre la guerre et le fascisme, qui comprenait plusieurs figures du Klan encapuchonnées. Après avoir déménagé à New York en 1936, Guston a rencontré tous ceux qui comptent dans l’art moderne et a quitté la politique. Il a peint un tondo intitulé Bombardement, déplorant le bombardement nazi de Guernica. Son art est dérivé de Pablo Picasso, de l’artiste allemand de la Nouvelle Objectivité Max Beckmann, du surréaliste Max Ernst, du néo-romantique Pavel Tchelitchew et des réalistes sociaux Ben Shahn et Raphaël et Moïse Soyer. Guston était occupé, inquiet, prodigieux et engagé. Il peint des fresques, des peintures murales et des toiles sur des thèmes progressistes.

En 1947, Guston souffre d’une dépression. Après avoir trouvé un chemin à travers elle, il a décidé d’abandonner la peinture figurative. La WPA avait pris fin depuis longtemps, le réalisme social était profondément démodé – comme l’était toute peinture qui puait la politique de gauche – et les artistes exploraient à nouveau l’abstraction. Pollock, l’ami de lycée de Guston, avait commencé à couler et à verser de l’émail sur des toiles non tendues posées sur le sol. Barnett Newman peignait des lignes et des rayures verticales sur des paysages oniriques expressionnistes, et Mark Rothko expérimentait avec de grandes toiles tachées ; Bientôt, il arriverait au motif – des oblongs empilés – qui l’occuperait pour le reste de sa vie. La philosophie existentialiste disait aux artistes qu’un seul coup de pinceau pouvait exprimer l’être ; Les critiques formalistes soutenaient que les peintures n’étaient rien de plus que la surface, la ligne, la forme et la couleur ; et les marchands d’art insistaient sur le fait que les peintres et les sculpteurs américains devaient innover ou être évincés du marché par les Européens. Guston s’est mis au programme. The Tormentors (1947), qui ressemble à une réponse à sa dépression, a encore une trace de l’imagerie du Klan – un contour de capuche sommaire gratté dans le brun mauve. Mais ce n’est pas le cas de White Painting (1951), pas plus que Voyage, peint cinq ans plus tard.

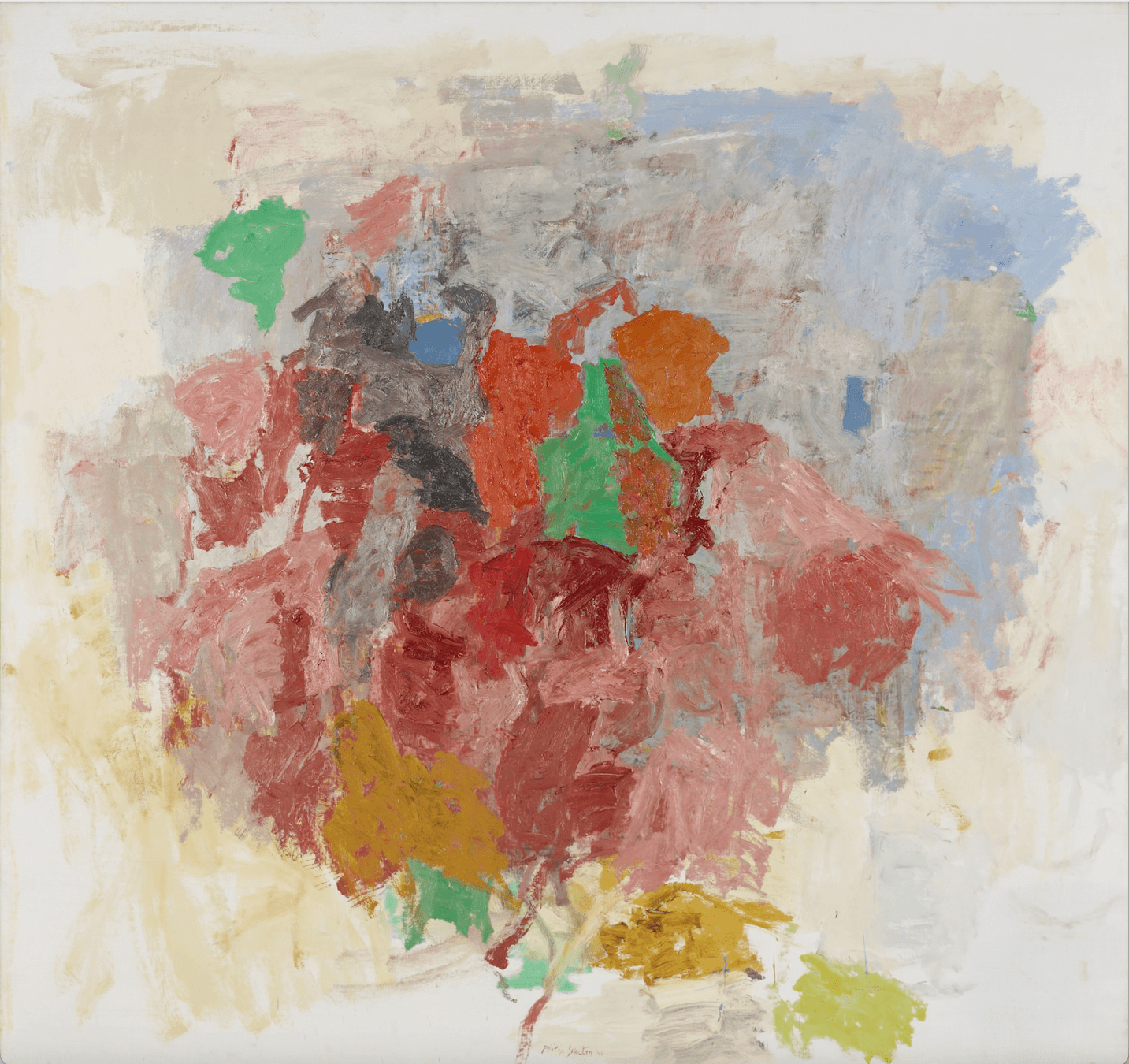

Philip Guston, Voyage, 1956. Buffalo, Musée AKG.

Voyage est typique de la meilleure œuvre de Guston de cette décennie et de la suivante. Il est composé de grandes taches ou de pastilles de peinture irrégulières, pressées les unes contre les autres, presque bousculées. Ils sont étroitement colorés et appréciés – rose, rose, rouge, gris et ocre – avec des sections de vert-turquoise se démarquant du reste. Toute l’action se situe au milieu, ce qui suggère que l’artiste a travaillé près de la toile de six pieds carrés et qu’il a rarement pris du recul : il ne s’est pas permis de voir la forêt derrière les arbres. « Cette « chose » n’est reconnue que lorsqu’elle vient à l’existence », écrivait Guston à l’époque, paraphrasant la célèbre formule de Sartre, « l’existence précède l’essence ». Guston a poursuivi : « Je suis sur un travail […] jusqu’à… La peinture tombe dans des positions qui semblent destinées. Aussi réussies que soient ces peintures, tant sur le plan artistique que commercial, Guston travaillait à contre-courant de son propre génie. Plutôt que de déployer ses profondes connaissances sur la nature de l’aliénation, du pouvoir, de l’oppression et de la résistance, il a choisi d’effacer autant que possible toute référence à eux. C’était un art de la répression, et Guston finit par le comprendre.

Répression « ratée »

Dans un essai de 1915, Freud a soutenu que la répression était « extrêmement mobile [et] … ne doit pas être considéré comme un événement qui n’a lieu qu’une seule fois… Le refoulé exerce une pression continue dans la direction du conscient, de sorte que cette pression doit être contrebalancée par une contre-pression incessante. Lorsque le travail de répression échoue, le contenu refoulé peut inonder la conscience et provoquer des symptômes morbides.

Mais pas toujours. Si ce contenu refoulé est déguisé ou déformé juste assez, il peut entrer dans la conscience (l’ego) sous la forme de « dérivés » qui sont parfois très créatifs. C’est l’étoffe des blagues, des rêves, de la poésie, de la musique et des arts visuels. À partir de 1969 environ, Guston déploie à nouveau des motifs et des thèmes – les membres du Klan, les figures isolées, la menace, l’aliénation, la mortalité – qui avaient été réprimés depuis 1947. Les résultats étaient drôles, grossiers, tragiques et parfois politiquement tranchants. L’image qui a fait la percée est The Studio (1969), qui représente un artiste encapuchonné peignant un autoportrait. Il fume une cigarette – fumée à la chaîne par Guston – et est entouré des accessoires de l’atelier de l’artiste à Woodstock, New York : chevalet, pinceaux dans une boîte, horloge, ampoule, fenêtre à l’abat-jour vert à moitié baissée. C’est satirique, rappelant le Capricho 39 de Francisco Goya, « Et son grand-père aussi », montrant un âne (un âne) consultant un livre de généalogie rempli de photos d’autres ânes. C’est aussi d’actualité. Richard Nixon venait d’être élu président sur les plates-formes de « la loi et de l’ordre » et des « Américains oubliés ».

Philip Guston, L’Atelier, 1969. Collection privée.

qui étaient des appels à peine déguisés aux électeurs blancs opposés à de nouvelles mesures sur les droits civiques et le chômage et la pauvreté urbains (noirs). À la suite des élections, Guston a demandé si les Américains avaient de nouveau enfilé des cagoules et des robes du Klan. Guston, malgré sa haine de Nixon, avait-il fait de même ?

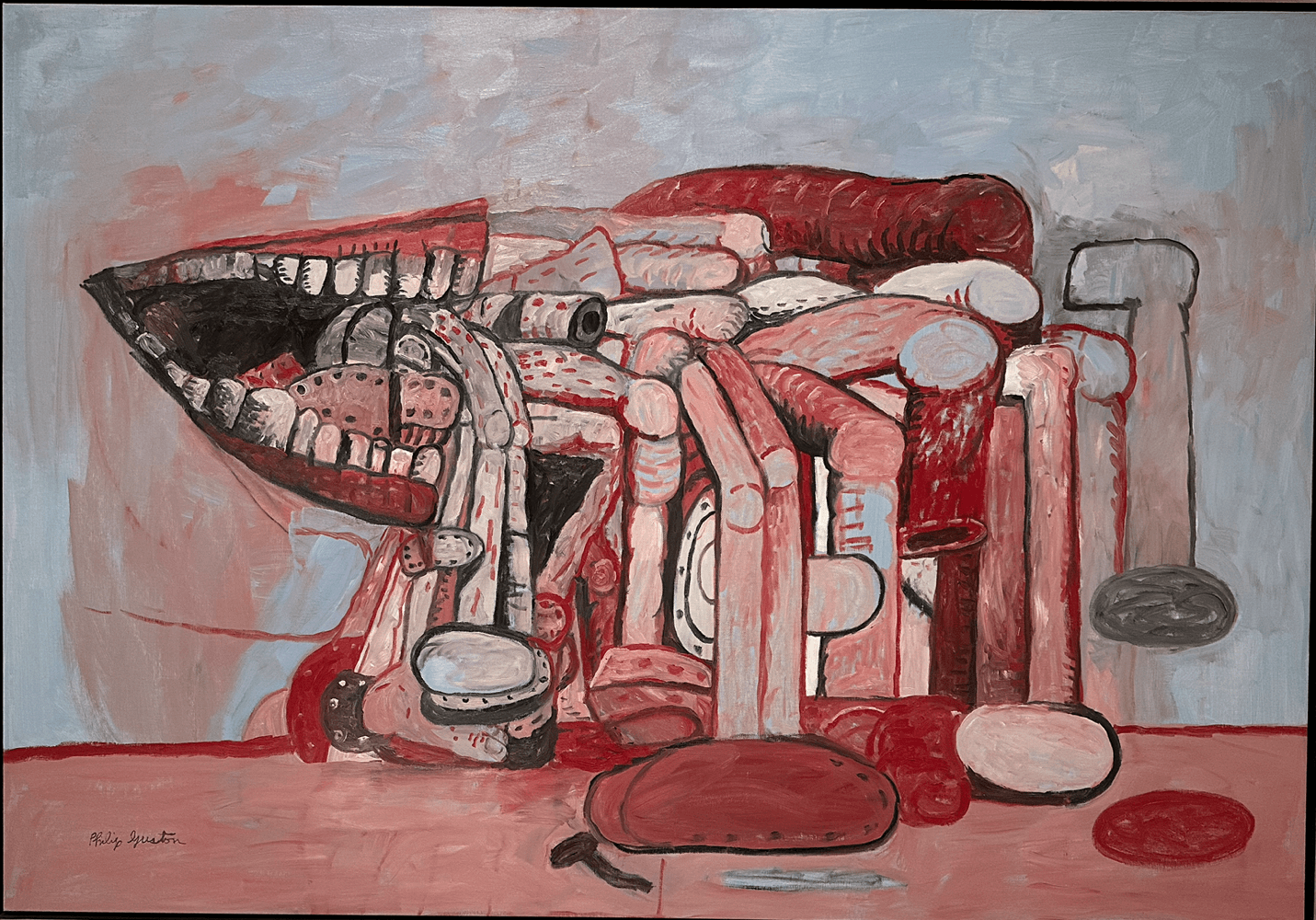

Au cours de la décennie suivante – sa dernière – Guston a élargi sa gamme de motifs et de références pour inclure des figures cyclopéennes, des articles ménagers, des mains, des jambes et des chaussures. Painters Forms II (1978) représente à gauche une bouche géante, désincarnée, ouverte, semblant dévorer ou dégorger de longues jambes tubulaires.

Philip Guston, Formes du peintre II, 1978. Musée d’Art Moderne de Fort Worth.

Des cigarettes qui se terminent par des chaussures de clown ovales. De nombreuses jambes sont articulées au niveau du genou – il n’y a pas de chevilles – et certaines ont des taches rouges ou grises, réintégrant les cheveux. L’ensemble suggère un vagin denté, l’organe génital féminin dévorant dont parle Freud dans son essai « Mémoires d’écran », dans Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905). Mais la bouche pourrait tout aussi bien être celle du Guston, ainsi que les innombrables cigarettes qu’il fumait et qui le tueraient en 1980 (avec de grandes quantités d’alcool). « Parfois, un cigare n’est qu’un cigare », comme Freud ne l’a jamais dit.

Post-scriptum

La source refoulée de mon expérience de déjà-vu dans l’étude de Freud est maintenant facile à deviner. C’était la mort de mon père et mes propres peurs mortelles. Bertram Eisenman est mort en 1986, à l’âge de 73 ans, des milliers de cigares qu’il fumait. Quand j’étais enfant, dans notre petit appartement de Forest Hills, dans le Queens, la fumée de tabac était un compagnon constant. Chaque tapis et chaque meuble empestait la fumée de cigare. C’était affreux, mais aussi étrangement réconfortant. L’odeur créait un sentiment d’être enfermé et protégé du monde extérieur. J’ai dû ressentir quelque chose de similaire dans le bureau sombre, lourdement tapissé et surmeublé de Freud à Hampstead.

Hals et Guston ont aussi contribué à mon déjà-vu – mon retour de mon refoulé. Hals a toujours été au bord de la faillite, tout comme mon père quand j’étais enfant. J’ai pensé à ce fait en regardant les œuvres tardives de l’exposition de la National Gallery, et cette pensée s’est peut-être attardée juste en dessous de ma conscience quelques heures plus tard au Musée Freud.

Guston, comme Bertram, était juif et fils d’immigrés. Il savait qu’un yiddish, comme mon père, était de gauche, comme lui, et qu’il détestait Nixon, c’était une évidence. Guston était un fumeur – ça l’a tué aussi. Je me souviens du jour où Guston est mort, à l’âge de 67 ans, pensant qu’il avait vécu une vie longue et productive. J’ai 67 ans aujourd’hui, et après avoir terminé ma visite à la rétrospective de Guston, j’ai pensé à quelle tragédie c’était – il est mort dans la fleur de l’âge.

Stephen F. Eisenman est professeur émérite d’histoire de l’art à la Northwestern University et l’auteur de Gauguin’s Skirt (Thames and Hudson, 1997), The Abu Ghraib Effect (Reaktion, 2007), The Cry of Nature : Art and the Making of Animal Rights (Reaktion, 2015) et d’autres livres. Il est également cofondateur de l’organisation à but non lucratif de justice environnementale Anthropocene Alliance. Lui et l’artiste Sue Coe viennent de publier American Fascism, Still pour Rotland Press. On peut le joindre à l’adresse suivante : s-eisenman@northwestern.edu

Views: 5

Xuan

Passionnant, merci !