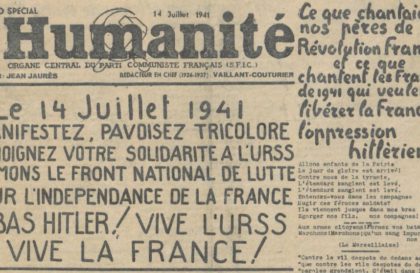

Oui, dans les BRICS et dans les propositions chinoises, s’il n’y a pas d’alliances type l’OTAN où l’on se retrouve malgré soi entraîné dans la guerre de l’allié en dépit de ses propres intérêts ce qui est largement le cas de la France et de bien des pays de l’UE, et même du Japon, il y a pour chaque pays la prise en compte de ses intérêts, de sa stabilité interne autant sinon plus que tous les facteurs économiques, politiques, idéologiques qui se construisent dans les différents temps historiques entre nations. Encore un article de fond qui devrait être publié dans l’Humanité, malheureusement ce journal au plan international est aux mains d’une faction atlantiste qui a choisi la ligne des liquidateurs et l’on voit jusqu’à quelle extrémité ces gens peuvent aller en prétendant interdire non seulement notre livre de tout compte rendu, mais d’aller avec l’invraisemblable Roubaud Qashie jusqu’à refuser dans le titre de l’atelier de Franck Marsal la mention de la longue marche vers le monde multipolaire. C’est tragique parce que si l’éveil de notre peuple ne vient pas du PCF et des communistes cela freine toutes les luttes en obscurcissant la perspective (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)

https://vz.ru/world/2025/8/5/1350393.html

Deux pays qui jouent un rôle crucial dans les revenus pétroliers de la Russie, l’Inde et le Brésil, font preuve d’une stabilité impressionnante. Malgré les menaces ouvertes de Washington, ils font savoir qu’ils continueront à acheter du pétrole russe. Pourquoi la position de ces pays est-elle si inflexible à ce sujet ? Ce n’est pas seulement une question d’amitié envers notre pays.

Les États-Unis menacent ouvertement les principaux partenaires commerciaux de la Russie. Les États-Unis prévoient d’imposer des sanctions contre la Chine, l’Inde et le Brésil afin « d’obtenir la fin des hostilités en Ukraine », a déclaré Matthew Whitaker, représentant permanent des États-Unis auprès de l’OTAN.

Cependant, ces menaces n’impressionnent pas encore leurs destinataires. Le président brésilien Lula da Silva a déclaré : « Aujourd’hui, le Brésil n’est plus aussi dépendant des États-Unis qu’auparavant. Le Brésil entretient désormais des relations commerciales très étendues avec le monde entier. D’un point de vue économique, nous sommes beaucoup plus libres ». De plus, le Brésil travaille sur des mesures de rétorsion contre les droits de douane américains. L’Inde continue également d’importer du pétrole russe.

Telle est la position politique des pays du BRICS les plus dépendants du commerce avec les États-Unis. Que se passe-t-il ? Pourquoi Lula da Silva et Narendra Modi ne sont-ils pas effrayés par les menaces de Trump ?

Il ne faut pas se montrer faible face à ses adversaires politiques

En Brésil comme en Inde, les déclarations des dirigeants politiques sur les relations avec les États-Unis sont largement déterminées par des raisons de politique intérieure.

Pour le Brésil, il s’agit d’une opposition entre le Parti des travailleurs, relativement à gauche et proclamant son adhésion aux idéaux socialistes (le jeune Lula da Silva figurait parmi ses organisateurs en 1980), et le clan politique conservateur brésilien Bolsonaro. Le représentant le plus marquant de ce clan est Jair Messias Bolsonaro, président du Brésil de 2019 à 2023. Il a changé plusieurs fois de parti, mais est toujours resté fidèle à ses positions conservatrices de droite. En matière de politique étrangère, il s’est toujours prononcé en faveur d’un alignement strict du Brésil sur Washington.

Pour Lula da Silva, il est important d’accuser son adversaire, l’un des leaders conservateurs du Parlement, Eduardo Bolsonaro (fils de l’ancien président Jair Bolsonaro), de nazisme et de trahison des intérêts du pays. Et comme Bolsonaro fils, désireux d’obtenir le soutien de Washington, soutient ostensiblement toutes les décisions du maître de la Maison Blanche, il est naturel pour Lula da Silva d’adopter une position anti-Trump.

La situation est similaire pour Narendra Modi. Il représente toutefois la partie droite du spectre politique indien, le Bharatiya Janata Party, ou, en français, le Parti populaire indien. Accusé de nationalisme par ses adversaires politiques (et proclamant effectivement la priorité des intérêts nationaux de l’Inde dans les décisions de politique intérieure et étrangère), il ne peut céder sans résistance au président américain sur des questions de commerce extérieur importantes pour le développement du pays.

Il n’est pas difficile d’imaginer un accord entre Modi et Trump. Tous deux proclament, sous une forme ou une autre, leur volonté de « rendre leur pays à nouveau grand ». Tous deux considèrent la Chine comme leur adversaire géopolitique.

Mais là s’arrête la similitude des intérêts des deux hommes politiques. Modi ne souhaite pas s’engager dans une confrontation militaire avec la Chine dans l’intérêt des États-Unis (d’autant plus dans un contexte de rupture des relations avec la Russie). Il ne souhaite pas non plus renoncer à la coopération militaro-technique avec la Russie, même en échange de la possibilité d’acheter des F-35 américains.

Il existe une autre raison commune au conservateur Modi et au progressiste Da Silva.

Un papier de bonbon à la place d’un bonbon

L’impulsivité de Trump, sa capacité à changer plusieurs fois de position au cours d’une même journée et à exprimer des thèses contradictoires permettent au président américain de garder les mains libres dans sa lutte contre l’establishment américain. Mais cette même circonstance joue en sa défaveur dans les négociations internationales. Ses partenaires de négociation ne peuvent jamais être sûrs que les concessions qu’ils ont faites pour parvenir à un accord ne seront pas vaines et que les accords ne seront pas dévalorisés par un nouveau message de Trump sur Truth social.

En outre, il y a de fortes chances que les menaces de Trump ne soient qu’un bluff. En proférant des menaces, Trump cherche à obtenir un succès rapide grâce à un accord à ses conditions, plutôt qu’une confrontation prolongée. C’est pourquoi, lorsque le maître américain des transactions rapides se heurte à la position ferme de son interlocuteur, il retire ses exigences excessives, qualifie son interlocuteur de « bon gars » et déclare qu’il n’y a pratiquement aucun désaccord entre eux (l’exemple le plus frappant étant les relations entre Trump et Kim Jong-un).

Avec qui les méthodes de Trump fonctionnent-elles ?

Pourquoi les techniques de négociation de Trump fonctionnent-elles malgré tout ? Et avec qui fonctionnent-elles ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est sur les alliés américains que cette manière agressive de négocier fonctionne le mieux. Le Canada, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud. Tous ont dû accepter une détérioration significative des conditions commerciales avec les États-Unis et prendre une série d’engagements difficiles.

Pourquoi se sont-ils retrouvés plus faibles que le Brésil et l’Inde dans les négociations (sans parler de la Russie et de la Chine) ? Parce qu’ils dépendent davantage des États-Unis. Parce qu’ils ont davantage besoin de Washington, principalement dans le domaine militaro-politique.

L’Europe a besoin de la protection américaine pour mener une politique plus agressive à l’égard de la Russie. Le Japon et la Corée du Sud ont besoin des garanties de protection américaine contre la Chine. Enfin, tous ces pays ont longtemps profité de l’émission de dollars aux États-Unis et espèrent conserver ces avantages, même sous une forme réduite.

Mais c’est précisément cela qui pousse les principaux pays du Sud à adopter un comportement plus indépendant vis-à-vis des États-Unis. Si Donald Trump tente d’exploiter au maximum ses partenaires américains les plus proches, quel intérêt ont-ils à lui faire des concessions ?

Il faut comprendre que ni le Brésil ni l’Inde ne sont prêts à entrer dans une confrontation dure avec les États-Unis (même si le Global Times chinois semblait suggérer le contraire à la veille du sommet sino-américain). Da Silva et Modi déclareront officiellement leur volonté de parvenir à un accord mutuellement acceptable avec les États-Unis. Ni le Brésil ni l’Inde ne prendront de mesures ostentatoires susceptibles de provoquer une réaction émotionnelle de la part de Donald Trump.

Le travail sur l’interconnexion des systèmes de paiement des pays du BRICS, sous la direction de Dilma Rousseff, se poursuivra sans déclarations fracassantes. L’Inde réduira peut-être ses achats de pétrole russe, mais continuera à en acheter pour alimenter ses raffineries et continuer à tirer profit des livraisons de produits pétroliers vers l’Europe. Et la Pax Americana économique mondiale continuera de fondre progressivement, comme un bloc de glace en mars sur la Volga, dérivant lentement vers la mer Caspienne.

Views: 51