Dans notre pause de week-end, l’ouverture sur le monde doit nous permettre de décentrer notre regard occidental. Comme nous le disons dans notre ouvrage collectif « Quand la France s’éveillera à la Chine », le monde a déjà changé, avec l’émergence de la Chine socialiste et la construction d’une nouvelle architecture mondiale et de nouveaux rapports internationaux. Le cœur de ces nouveaux rapports est que la division du monde par l’impérialisme, entre pays dominants, ayant accès au développement et pays dominés, privés de cet accès, pillés et réduits au rôle de fournisseurs à bon marché de matières premières ou de main d’œuvre n’est plus acceptable et ne sera plus acceptée. La Chine a brisé le plafond de verre et elle entend élargir l’accès au développement, au moment où les USA, conscients de leur affaiblissement, élargissent le pillage. L’émergence de la production culturelle chinoise est la confirmation de la thèse matérialiste de Marx. La production des idées découle de la production matérielle et non l’inverse. L’émergence industrielle et scientifique de la Chine apporte donc un regard nouveau sur le monde, à la fois culturel, artistique, politique et philosophique. Comme tout regard nouveau, il puise néanmoins des sources dans le passé et comme partie du monde, si nous acceptons de le considérer, il ne nous est pas étranger. Dans l’interview ci-dessous, Jia Zhangke nous livre une vision matérialiste et dialectique de l’art, cherchant la vérité dans l’expérience pratique de la vie humaine : « Je crois que la « qualité d’auteur » au cinéma réside dans une réaction honnête et personnelle à la réalité, qu’elle soit de la part d’un réalisateur ou d’un scénariste. Nous ne devrions pas viser à filmer un « concept », mais plutôt à capturer « l’expérience humaine ». Les concepts émergent progressivement à travers le processus de l’expérience. L’art ne peut exister uniquement en tant qu’idée abstraite sans se référer à la réalité. Cependant, la réalité observée doit être transformée par l’imagination pour devenir une réalité taillée sur mesure pour le cinéma. Je suis un fictionnaliste convaincu parce que je crois que la fiction est le seul chemin vers la vérité.«

Le film Des feux de la plaine du cinéaste chinois Jia Zhangke est sorti cet été, il a désorienté la critique. Plus encore que dans le magnifique Black dog (dans lequel Jia Zhangke était acteur), cette critique est majoritairement restée à l’extérieur. Pourtant Jia Zhangke avait joué avec les références de cinéphile, Charlie Chaplin et le film noir. Oui mais pour mieux être « patriote » à la chinoise : résultat pour les critiques, la violence, les montées en tension destinées à exposer l’accélération de la fin des années 90, les « réformes », les privatisations, la disparition d’usines cadres de vie, sous une forme gore se raccordaient mal, selon eux, avec le lyrisme superbe d’ailleurs de l’histoire d’amour. Pourtant il y avait des « correspondances » évidentes, susceptible de nous faire accepter la musicalité « inconnue » de la narration : le Shanxi, disons que c’est pas folichon, Maubeuge, le Pas de Calais, pesant, sombre, avec un monde de taiseux, secoué par la désindustrialisation, la perte de sens, quelque chose de sourd qui déchire la relation entre les êtres et génère de la violence incompréhensible. L’écriture de Jia Zhangke renvoie à l’intériorité de ces ruptures extrêmes, des paroxysmes qui retombent aussitôt dans le mutisme, la nuit, comme une pierre qui retombe sans bruit au fond d’un étang après avoir fracassé un crâne. Ce qui encore aujourd’hui n’est pas pensé en profondeur dans l’accélération stupéfiante de la Chine, ces traumatismes qui demeurent là, dans les bâtiments, les paysages, comme des cicatrices. Nous sommes dans l’inconnu, celui de la Chine des « réformes » après la révolution culturelle, ses non-dits et le sang qui coule, mais ce n’est pas du Tarrentino, c’est le contraire… pourquoi ? … c’est la vérité du cinéma, celle où un subjectivité, qui ne perçoit pas encore clairement sa propre histoire, aspire à s’y retrouver en tant que sujet, capable d’un choix juste. Avec comme souvent chez Jia Zhangke ces plans symboliques, étranges volontairement désorientant. Ce qui donne au film des rythmes qui effectivement ne sont pas les nôtres, mais qui nous obligent à décanter tout ce que le formalisme de ces dernières années a brisé dans notre premier amour du cinéma. Zhangke a eu besoin d’assimiler notre apport occidental, ce qui n’en réduit pas, au contraire, l’étrangeté, en regard de la subjectivité chinoise, des traumatismes partiellement inconnus mais aussi ce que nous avons perdu d’universel et qui est là en train de devenir nôtre. (note et traduction de Danielle Bleitrach histoireetsociete)

La patrie dans le cadre

De Fenyang au monde, « Shanxi story » du réalisateur Jia Zhangke sert de prisme de respirations partagées

Par Li Yuche à Fenyang 06 juil. 2025

Le réalisateur chinois Jia Zhangke Photo : IC

Icône du cinéma d’auteur contemporain chinois, le réalisateur Jia Zhangke suscite l’attention du public à chaque apparition. Récemment à Shanghai, le réalisateur a assisté à la projection du film centenaire La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin, partageant avec le public ses réflexions sur la performance intemporelle du maître de la comédie.

À l’instar de Chaplin, qui a saisi la vie de l’ère industrielle à travers le cinéma muet, l’objectif de Jia a toujours été de regarder les gens ordinaires de son époque, mais avec un ancrage géographique spécifique : sa ville natale de Fenyang, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine.

En tant que journaliste au Global Times, j’ai récemment eu l’occasion d’entreprendre un voyage culturel dans le Shanxi, qui m’a amené dans la « ville natale » des films de Jia.

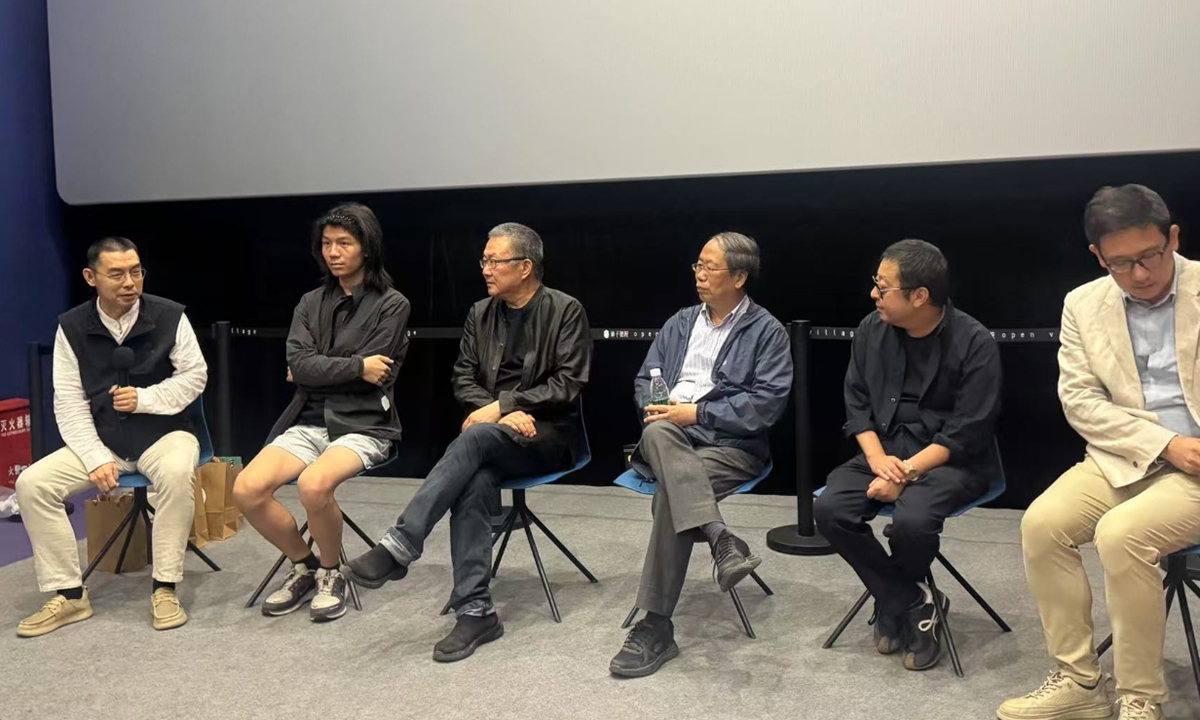

Intitulé « Les montagnes peuvent partir – Un voyage dans le Shanxi », l’événement a vu la participation de plusieurs personnalités culturelles chinoises de premier plan, dont Chen Pingyuan, professeur distingué de littérature à l’Université de Pékin ; l’architecte Wang Shu, premier lauréat chinois du prix d’architecture Pritzker ; l’historien Lei Yi, le réalisateur de documentaires Zhang Tongdao, le réalisateur Jia et bien d’autres. Ces personnes partageaient toutes un objectif : retracer les histoires de leur ville natale et le faire à partir des vies ordinaires dans les films de Jia.

Petit à petit, ils ont fait plusieurs arrêts dans des endroits de Fenyang, dont beaucoup étaient déjà apparus dans l’univers cinématographique de Jia.

Taifu Guan est un ancien bâtiment taoïste enraciné dans l’histoire populaire de Fenyang. En ce tenant debout devant l’entrée, un jeune cinéphile de l’équipe a immédiatement reconnu que ce bâtiment était apparu dans le film de Jia en 2013, A Touch of Sin.

En se promenant sur le site, les visiteurs discutaient des récits du film tout en écoutant l’architecte Wang Shu démêler l’esthétique derrière les anciennes conceptions de toits chinois.

Sur le trajet vers la prochaine destination, la pagode Wenfeng, l’emblème de Fenyang, a scintillant dans et hors de vue, rappelant aux gens sa présence dans Mountains May Depart (2015).

La pagode Wenfeng à Fenyang, dans la province du Shanxi Photo : VCG

Dans le film, la pagode est un témoin silencieux des transformations de la vie de trois personnes ordinaires sur une période de 26 ans qui s’est déroulée dans le contexte de la modernisation rapide de la Chine mélangée à ce qui s’infusait de l’influence occidentale.

Bien qu’il n’apparaisse jamais physiquement dans le film, Jia a déclaré au Global Times qu’il pouvait « toujours se retrouver dans ces personnages ». Il a également révélé que la mort du père de Shen Tao (le protagoniste du film) était tirée de sa propre expérience.

« Je n’en ai pas parlé à Zhao Tao [qui joue Shen dans le film et qui est la femme de Jia dans la vraie vie], car j’avais peur que cela la submerge émotionnellement », a-t-il noté.

Qu’il s’agisse de l’inévitable douleur de la vie dépeinte par Zhao ou des sites autochtones comme la pagode Wenfeng capturés dans le film, les œuvres de Jia sont enracinées dans les observations de sa ville natale, mais posent également une question aux spectateurs : comment une narration aux dimnsions aussi personnelles peut-elle trouver un écho auprès d’un plus grand nombre de personnes ?

La réponse a semblé s’éclaircir peu à peu lors de la dernière étape du voyage : l’espace culturel Open Village dans le village de Jiajiazhuang, où Jia a guidé le public à travers ses deux films Mountains May Depart et Swimming Out Till the Sea Turns Blue (2020) lors d’un forum cinématographique.

Lors de la discussion sur le forum, l’historien Lei Yi a sugéré que dans le film de Jia, il pouvait « détecter l’esprit d’une époque derrière ces nuances ». Par exemple, dans le film, lorsque Daole, un enfant chinois éduqué en Occident, appelle sa mère née à Fenyang « maman » plutôt que « man », une telle scène évoque subtilement l’impact de la mondialisation culturelle sur les liens filiaux traditionnels chinois. « Contrairement à de nombreux films qui transforment des gens ordinaires en héros symboliques, le réalisateur dépeint de petits personnages en prenant le temps, précision et authenticité », a déclaré Lei.

Bien qu’il ne soit pas cinéaste, l’architecte Wang Shu a constaté que son cabinet d’architecture partageait une position créative similaire à celle du cinéma de Jia. Il a décrit cette position comme un « esprit amateur », mais a noté que cela n’implique pas l’incompétence, mais plutôt un état d’esprit artistique qui valorise la curiosité et l’esprit d’expérimentation.

Wang n’était pas le seul « amateur » parmi le public. Assis près de lui, l’avocat Wu Zhuoyun a comparé son expérience de vie personnelle à celle du personnage du film, Daole, notant comment il avait vécu l’époque même décrite dans Mountains May Depart. Né dans une petite ville du nord de la province du Shaanxi et ayant ensuite étudié à l’étranger, Wu a fait l’expérience d’une interaction entre les cultures locales et mondiales qui a non seulement remodelé sa compréhension de la « nostalgie de la ville natale », mais a également approfondi sa compréhension du titre du film.

« Nous pouvons rencontrer d’autres personnes au cours du voyage autour de notre époque, mais faire nos adieux à ceux qui nous sont chers reste inévitable », a déclaré M. Wu.

Qu’il s’agisse d’un avocat, d’un architecte ou d’un historien, des personnes de différents horizons semblaient avoir toutes résonné avec le film du réalisateur. L’universitaire Chen Pingyuan a déclaré au Global Times que cet attrait universel découle de la façon dont les récits de Jia sont « imprégnés de sensibilité littéraire », qui invitent les spectateurs à imaginer et à co-écrire leurs propres scénarios.

« En regardant le film, je me souviens de l’expression chinoise ‘yu shuo huan xiu’ [litt. les mots tremblent dans le silence]. Vous vous rendez compte qu’aucune des histoires n’est entièrement racontée, mais la retenue émotionnelle crée une tension esthétique. Cette réserve narrative est, par essence, une forme de sensibilité ternaire », a noté Chen.

Se décrivant lui-même comme un « passionné de littérature », la passion de Jia pour la littérature trouve son expression la plus vive dans son film documentaire Swimming Out Till the Sea Turns Blue, qui a été projeté après Au-delà des montagnes.

Le documentaire a été filmé dans le village de Jiajiazhuang. Le réalisateur a déclaré que le patrimoine littéraire du village a fortement inspiré ce film. Pendant des décennies, ce village s’est battu contre des terres salines-alcalines, tout en donnant vie à des écrivains comme Ma Feng, un géant littéraire chinois du réalisme rural. Porteur de la passion d’un pionnier pour sa patrie rurale, Jia a invité des écrivains comme Yu Hua à interpréter l’interaction entre la littérature chinoise, la mémoire rurale et la transformation sociétale à travers leurs propres expériences de vie.

Le réalisateur a déclaré au Global Times que « So Close to My Land » était le titre original du film. Le titre est un hommage au sol natal qui donne naissance à l’expression artistique, que ce soit dans le cinéma ou la littérature.

« Comprendre la Chine rurale, c’est saisir à la fois le contexte et la clé pour comprendre la Chine contemporaine », a-t-il déclaré.

Alors que le forum du film s’est terminé à minuit, ce voyage culturel dans le Shanxi semblait toucher à sa fin. Pourtant, le public se serait attardé indéfiniment si le réalisateur avait continué à parler. Bien que fatigué par le travail de la journée, Jia a néanmoins pris le temps d’une interview avec le Global Times.

« Il ne refuse presque jamais de répondre à quelqu’un qui s’intéresse vraiment à son art », a déclaré un membre de l’équipe de Jia au Global Times.

« Mes films ne parlent pas seulement du Shanxi, mais aussi de la Chine. »

Note de la rédaction :

Le réalisateur chinois Jia Zhangke (Jia) a créé de nombreux films capturant sa ville natale de Fenyang. Pourtant, il n’a jamais considéré ses « histoires du Shanxi » comme de simples récits régionaux, mais plutôt comme le reflet des destins communs des gens ordinaires. Lors d’une interview avec le journaliste du Global Times Li Yuche (GT), Jia a partagé ce qui compte le plus pour lui dans sa carrière, comment il crée des histoires et ses perspectives sur la littérature et l’IA.

(De gauche à droite) Le réalisateur de documentaires Zhang Tongdao, un passionné de cinéma, l’architecte Wang Shu, l’universitaire Chen Pingyuan, le réalisateur Jia Zhangke et l’avocat Wu Zhuoyun assistent à un forum du film à Fenyang, dans la province du Shanxi (nord), le 18 juin 2025. Photo : Avec l’aimable autorisation de Wang Litian

GT : Vos films se concentrent sur le destin des gens ordinaires en période de changement. Pourquoi ancrer votre approche créative dans une perspective aussi microscopique ?

Jia : Tout au long de mon processus créatif, j’ai toujours valorisé les perspectives individuelles. Je crois que la « qualité d’auteur » au cinéma réside dans une réaction honnête et personnelle à la réalité, qu’elle soit de la part d’un réalisateur ou d’un scénariste. Nous ne devrions pas viser à filmer un « concept », mais plutôt à capturer « l’expérience humaine ». Les concepts émergent progressivement à travers le processus de l’expérience. L’art ne peut exister uniquement en tant qu’idée abstraite sans se référer à la réalité.

Cependant, la réalité observée doit être transformée par l’imagination pour devenir une réalité taillée sur mesure pour le cinéma. Je suis un fictionnaliste convaincu parce que je crois que la fiction est le seul chemin vers la vérité.

GT : En tant que réalisateur, quel est votre point d’entrée pour réinventer la réalité ?

Jia : Pour ma part, je suis née et j’ai grandi dans une ville de comté. L’endroit où je vis fonctionne comme un nœud entre les sphères rurales et urbaines. Les choses et les personnes liées à ce nœud m’offrent de l’inspiration. Derrière lui, il n’y a pas que moi, mais un grand nombre de gens ordinaires. De ce point de vue, je crois raconter l’histoire de la majorité, l’histoire de la subjectivité collective.

Je pense que les réalisateurs ayant une éducation et des dispositions émotionnelles différentes se soucient de différentes personnes. C’est pourquoi j’ai toujours pensé que la Chine avait besoin d’un grand nombre de directeurs. Ce n’est qu’à travers leurs perspectives diverses que nous pouvons construire un récit relativement complet de la Chine.

GT : Comment votre « expérience rurale-urbaine de Fenyang » va-t-elle au-delà de sa spécificité régionale pour toucher plus de gens ?

Jia : Les spécificités régionales sont indéniables, mais aujourd’hui, les destins humains sont de plus en plus interconnectés. Par conséquent, les réalités observées en Chine sont aussi les réalités du monde. Je crois que la Chine, avec sa population massive et son développement rapide, est un pays qui ne peut être ignoré. Notre appel et les réalités auxquelles nous sommes confrontés méritent d’être entendus dans le monde entier.

Pour être honnête, alors que de nombreux personnages et histoires dans mes films se déroulent dans le Shanxi ou commencent à partir de là, je n’ai jamais eu l’impression de faire des « films du Shanxi ».

J’ai toujours eu l’impression de faire des films sur la Chine. Ma compréhension la plus profonde du récit du Shanxi est la suivante : nous faisons tous partie d’un destin commun, de sorte que les luttes, les défis et les diverses circonstances auxquels sont confrontés les habitants du Shanxi ont une portée nationale.

Pour les cinéastes chinois, lorsqu’ils racontent des histoires sur notre nation, ce qui compte le plus, c’est de transmettre des sentiments authentiques dans nos cœurs. Ce n’est qu’alors que nous pourrons créer des récits qui émeuvent et convainquent les autres.

GT : En tant que journalistes du Global Times, nous nous soucions profondément de la vision du monde du peuple chinois. Nous sommes curieux de savoir ce qui vous a motivé à faire le film The World ?

Jia : The World a été créé en 2004, une période d’intense mondialisation. Une opportunité accidentelle s’est présentée en raison de l’emploi passé de ma femme Zhao Tao à The Window of the World, un parc à thème à Shenzhen. Ce parc à thème a révélé le désir des gens de se connecter avec le monde à une époque où les voyages internationaux restaient inaccessibles à la plupart des gens. Pourtant, les employés du parc étaient intrigués par un grand nombre de problèmes pratiques, parmi lesquels il y avait beaucoup de choix personnels, et les choix sont loin derrière.H était également différent.

J’ai soudain senti que le parc était un espace dramatique : un paysage apparemment mondialisé avec des individus confrontés à leurs énigmes de la vie. Le contraste entre un tel espace et le monde réel m’a particulièrement intéressé pour le tournage de ce film.

GT : Si vous deviez refaire The World maintenant, quels changements y aurait-il ?

Jia : Si je devais filmer le parc aujourd’hui, je l’imaginerais comme un terrain vague. D’autant plus que l’information en ligne d’aujourd’hui a, d’une certaine manière, dépassé les frontières nationales. De plus, avec l’essor économique de la Chine, les voyages internationaux pour découvrir véritablement le monde sont devenus beaucoup plus accessibles. Au milieu de l’assaut du protectionnisme et du conservatisme contre la mondialisation du libre-échange, ce que nous devrions filmer maintenant, c’est précisément ce moment critique – alors que la mondialisation s’effondre ou approche de sa fin, nous devons saisir les dilemmes humains et sociaux qu’elle crée.

GT : En tant que réalisateur, comment interpréteriez-vous la relation entre la littérature et le cinéma ? Qu’est-ce qui est le plus crucial dans l’adaptation de la littérature au cinéma ?

Jia : Pour les cinéastes, la chose la plus vitale est d’avoir un état d’esprit littéraire. Lorsque nous consacrons des heures à raconter une histoire à l’écran, celle-ci provient fondamentalement de la pensée littéraire. Grâce à cette pensée littéraire, nous développons ensuite une pensée visualisée. Par l’écriture ou la lecture, les cinéastes devraient universellement cultiver la capacité littéraire comme partie intégrante de leur art cinématographique.

GT : Comment percevez-vous l’impact de l’IA sur le cinéma d’auteur ? Quelles interactions avez-vous eues avec lui ?

Jia : J’ai toujours pensé qu’en tant qu’humain, notre désir de capturer le monde réel à travers une caméra va-t-il diminuer à cause de l’IA ? Absolument pas. Générer des images sur un ordinateur ne pourra jamais remplacer ma passion pour l’observation du monde. L’IA deviendra certainement un outil puissant, mais elle doit être construite sur notre tournage physique. Peu importe à quel point les images générées par l’IA deviennent impressionnantes, le soi-disant « nouveau contenu » est en fait construit à partir de vieux matériaux. C’est fondamentalement différent de tenir un appareil photo dans le monde réel pour capturer la nature, la vie et des scènes authentiques.

L’art prospère pour une raison persistante : le besoin humain. Personnellement, je pense que je ne serai pas trop troublé parce que mon besoin d’affronter la réalité à travers un objectif reste intact.

GT : Quelles sont les quelques choses qui comptent le plus pour vous à ce stade de votre carrière cinématographique ?

Jia : Tout d’abord, je veux continuer à explorer de nouvelles méthodes d’interprétation de la réalité observée.

Honnêtement, tout au long de l’histoire du cinéma, vous pouvez voir que les conditions sociales émergentes sont difficiles à exprimer avec les méthodes traditionnelles. Ils nous poussent à découvrir de nouveaux langages cinématographiques, en particulier dans le paysage médiatique en constante évolution d’aujourd’hui. Nous ne devrions pas rejeter ou rejeter d’autres formats visuels. La grandeur du cinéma réside dans sa capacité à absorber toutes les nouvelles expériences audiovisuelles et à se transformer de manière créative.

Deuxièmement, j’accorde beaucoup d’importance à la prévoyance. Il existe un dicton qui dit que « les grands films sont porteurs de grandes prophéties », et j’y crois profondément. De nombreuses œuvres de nos pionniers possèdent en effet un pouvoir prophétique, car ils étaient plus perspicaces que quiconque, capables de saisir les réalités émergentes tout en les contextualisant dans le cadre historique. La prophétie signifie avoir la capacité de replacer les nouveaux phénomènes dans le continuum du développement social et humain, de les comprendre, et ce n’est qu’alors, grâce à cette compréhension, que l’on peut parvenir à la prévoyance.

Troisièmement, j’apprécie la capacité d’observation et la sensibilité émotionnelle. Être capable de ressentir est si important pour les artistes, quelle que soit leur époque. Si nous ne cultivons pas cette sensibilité et ne nous immergeons pas dans ces expériences, nous passerons à côté de ce qui émerge. Chaque artiste est un messager, chargé de livrer avec sensibilité les vérités les plus récentes de notre époque. Cette responsabilité – et cette capacité – est quelque chose que je chéris profondément.

Views: 35