Comme le souligne cet article, et le commentaire de Danielle, les accords obtenus par Trump sont inapplicables, mais l’essentiel est ailleurs, c’est la soumission, en mode mafieux, dans la préparation d’un bloc de guerre qui cherchera à empêcher l’évolution du monde vers le développement et la paix, pour maintenir son hégémonie. (note de Franck Marsal pour Histoire&Société)

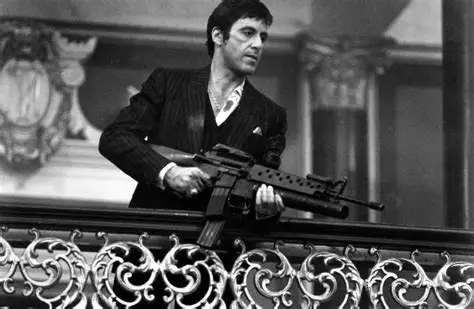

Il suffit de relire ce qu’Histoire et societe bramait littéralement dès que les « accords » avec le Japon ont été signés la semaine dernière : c’est totalement irréel et mafieux. Comme le dit l’article quiconque a vu un film sur la mafia sait qui sont les USA. Pas seulement Trump, la logique US qui fait de cette nation à la fois le gangster qui pille, le juge qui décide le droit et le flic qui exécute cette sentence est celle du far west mais surtout celle de ce pouvoir qui à partir de la seconde guerre mondiale a atteint un sommet avec le néo libéralisme et la guerre dite contre le « terrorisme ». Donc ce mafieux en échange d’une protection contre une menace qu’il a largement inventée obtient de ses clients qui sont eux-mêmes de sordides escrocs un deal qui ne rime à rien mais qui suspend un moment la peur de chacun de voir s’écrouler son petit commerce et de devoir donner des comptes à ceux qui lui ont confié leur épargne et la vie de leurs familles, lui-même totalement illégal et basé sur le chantage et l’extorsion. Les États-Unis ne peuvent pas livrer et l’UE ne peut pas recevoir 750 milliards de dollars de pétrole et de gaz, tout comme le Japon ne versera pas 550 milliards de dollars de nouveaux investissements américains. En fait, plus le « client » rançonné est lui-même un mafieux par rapport à son propre peuple à qui il a monté une menace de toutes pièces (la Chine pour le Japon, et la Russie pour l’UE) plus le racket fonctionne. Effectivement la question est de savoir jusqu’où Japon et UE iront dans le surarmement et la guerre pour justifier une folie pareille et jusqu’où le parrain lui-même s’engagera dans l’escalade pour que l’ensemble ne s’écroule pas totalement en particulier pour le consommateur américain. Mais si l’on a bien compris le système, il est difficile de prétendre lui résister quand comme les « Européens » on a monté une telle escroquerie autour de la « guerre en Ukraine » et son héros mégalomane et hystérique Zelensky… et qu’il n’y a pas eu la moindre opposition à ce cirque. Notez que cela détermine également des positions différentes au sein de l’UE, il y a ceux comme la France qui ont toutes chances d’être les dindons de la farce et ceux qui comme l’Allemagne et l’Italie (le retour de l’axe avec le Japon on s’y croirait) se voient déjà en train de dévorer les bêtes blessées dans le sillage du parrain. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

par William Pesek 30 juillet 2025

TOKYO – Le bouleversement européen de Donald Trump, euh, « accord commercial », a amené les dirigeants du monde entier à réévaluer leurs options à l’approche de la date butoir du 1er août pour les tarifs douaniers américains.

Parce que, sur le papier, les droits de douane de 15 % que l’Europe a acceptés de la Maison-Blanche de Trump 2.0 sont inférieurs aux 30 % redoutés, Bruxelles crie victoire.

Après l’annonce de l’accord en Écosse, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a qualifié la baisse des droits de douane d’« énorme accord ». Trump l’a qualifié de « bon accord pour tout le monde » qui « va nous rapprocher ».

Les deux dirigeants ont tort, bien sûr, comme le démontre la confusion autour de l’accord antérieur avec le Japon. Il y a une raison pour laquelle, après des mois de théâtralité, l’équipe Trump conclut des accords à gauche et à droite.

Premièrement, les ménages américains prennent conscience qu’ils paient en réalité la taxe à la consommation que représentent les droits de douane imposés par Trump. Deuxièmement, les tribunaux américains pourraient bientôt statuer que le pouvoir de fixer les droits de douane appartient au Congrès, et non à un président avide de pouvoir. Trump conclut des accords tant qu’il le peut encore. Mais dans sa précipitation, les accords tarifaires de Trump sèment la confusion.

Dans le cas de l’Europe, il s’agit d’un accord énergétique qui ressemble davantage à un village Potemkine qu’à un accord applicable. Les États-Unis ne peuvent pas fournir ce qu’ils exigent que l’Europe achète, tandis que l’Europe n’a pas la capacité d’accepter ce que les États-Unis veulent expédier.

L’analyste Laura Page, de la société de matières premières Kpler, dit ce que beaucoup pensent lorsqu’elle qualifie les 750 milliards de dollars de pétrole et de gaz que Trump exige que l’Europe achète à court terme de « complètement irréalistes » et « au-delà de l’imaginable ».

Il s’avère que l’UE est d’accord. Depuis l’annonce de l’accord dimanche, l’UE a admis qu’elle n’avait pas le pouvoir d’obliger les entreprises privées à respecter les quotas gigantesques fixés par Trump. « Ce n’est pas quelque chose que l’UE, en tant qu’autorité publique, peut garantir », a déclaré un haut fonctionnaire européen aux journalistes. « Cela dépend de la volonté des entreprises privées .” entreprises privées. »

Tout cela semble étrangement familier aux responsables à Tokyo. Depuis l’accord tarifaire conclu le 22 juillet, le gouvernement du Premier ministre Shigeru Ishiba a du mal à discerner (a) ce qu’il a accepté, (b) comment se dégager de l’interprétation que l’équipe Trump en a faite.

L’idée que ces négociations soient des accords commerciaux au sens communément admis semble absurde à quiconque a vu un ou deux bons films sur la mafia, comme le reconnaissent de nombreux économistes.

Ce que M. Ishiba vient d’accepter, c’est de donner à M. Trump 15 % des parts du marché japonais aux États-Unis. En échange, l’économie de M. Ishiba bénéficie, en théorie, de deux types de protection. L’une est le maintien des accords de sécurité avec les États-Unis. L’autre est l’absence de nouvelles tentatives d’extorsion de la part de l’équipe Trump 2.0. Du moins pour l’instant.

La première préoccupation est un défi de taille pour Tokyo, car sa Constitution pacifiste d’après-guerre limite sa capacité à déployer une armée conventionnelle. Le problème, c’est que l’équipe Trump sait que « le Japon est tellement désespéré de maintenir sa sécurité qu’il est prêt à payer le prix fort », explique Jeff Kingston, directeur des études asiatiques à l’université Temple de Tokyo.

Il en va de même pour l’Europe. Une source de pression qui planait en arrière-plan alors que l’UE se pliait essentiellement aux exigences de Trump était l’inquiétude quant à la direction que pourrait prendre la Russie de Vladimir Poutine. L’UE s’engage à acheter en grande quantité du pétrole, du gaz naturel liquéfié et du combustible nucléaire américains pour remplacer les combustibles fossiles russes.

D’une manière générale, c’est en Europe que les tactiques de négociation musclées de Trump ont porté leurs fruits. Comme le souligne Ian Bremmer, PDG d’Eurasia Group : « La percée entre les États-Unis et l’Union européenne est, de loin, la plus importante de toutes les négociations menées à ce jour.

C’est également une grande victoire pour les États-Unis et pour le président Donald Trump. » Cinzia Alcidi, responsable de la recherche au Centre d’études politiques européennes, ajoute que « c’est un mauvais accord pour l’UE, mais cela reste une évolution positive par rapport à la menace de droits de douane de 30 % et d’une guerre commerciale transatlantique. Hélas, par rapport à un monde sans droit sans droits de douanes de douane – où se trouvait l’UE il y a quelques mois encore –, il s’agit en effet d’un grand pas en arrière. Selon Mme Alcidi, cet accord semble également moins avantageux que celui que le Royaume-Uni a réussi à obtenir, à savoir des droits de douane de 10 %.

Mais selon la logique de Trump, l’accord avec l’accord avec le Royaume Uni était facile à conclure et à vendre. Le Royaume-Uni affiche un déficit commercial avec les États-Unis ; il n’est pas une cible pour les États-Unis.

En revanche, l’accord entre l’UE et les États-Unis a toujours été présenté comme essentiel pour Trump. Le résultat est loin de la proposition deftarif zero proposé tarif zéro de l’UE, reflète fortement les intérêts américains et donne l’impression que l’UE a été contrainte de faire des concessions — une impression que Alcidi reconnaît avoir été « renforcée par le ton » de la conférence de presse conjointe de Trump et von der Leyen. Il est clair que l’accord tarifaire entre les États-Unis et l’UE a ses détracteurs. Pour de nombreux dirigeants, il s’agissait pour l’Europe d’accepter l’accord tarifaire américain le moins pire.

Le Premier ministre français François Bayrou a vivement critiqué cet accord tarifaire. « C’est un jour sombre quand une alliance de peuples libres, réunis pour affirmer leurs valeurs communes et défendre leurs intérêts communs, se résigne à la soumission », a écrit M. Bayrou sur les réseaux sociaux

En revanche, le chancelier allemand Friedrich Merz a salué cet accord, affirmant qu’il évitait « une escalade inutile dans les relations commerciales transatlantiques » et prévenait un conflit commercial potentiellement préjudiciable.

La Première ministre italienne r Giorgia Meloni a déclaré qu’une « escalade commerciale entre l’Europe et les États-Unis aurait eu des conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices ». Holger Schmieding, de la banque allemande Berenberg, a déclaré que le pacte avait contribué à dissiper « l’incertitude paralysante » des derniers mois, même si cela semble être une victoire pour l’administration Trump. « C’est formidable d’avoir un accord », a déclaré M. Schmieding. « À deux égards majeurs, cependant, le résultat reste bien pire que la situation avant que Trump ne commence sa nouvelle série de guerres commerciales au début de cette année. »

Schmieding affirme que « les droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis nuiront à la fois aux États-Unis et à l’UE. Pour l’Europe, les dégâts sont principalement concentrés en amont. L’accord est asymétrique. Les États-Unis s’en tirent avec une augmentation substantielle de leurs droits de douane sur les importations en provenance de l’UE et ont obtenu de nouvelles concessions de l’UE. Dans sa mentalité apparente de jeu à somme nulle, Trump peut se vanter que c’est une ‘victoire’ pour lui.

Dans une note à ses clients, la banque italienne UniCredit convient que l’équipe Trump est arrivée en tête. « Est-ce un bon accord pour l’UE ? », s’interrogent les analystes de la banque. « Probablement pas. Le résultat est fortement asymétrique et les droits de douane américains sur les marchandises importées de l’UE sont beaucoup plus élevés que les droits de douane de l’UE sur les importations en provenance des États-Unis.

Pourtant, pour l’Europe, l’élimination des négociations commerciales de Trump 2.0 est en soi une victoire, bien sûr, note Mujtaba Rahman d’Eurasia Group. L’accord « devrait contribuer à une stabilisation plus large de la relation transatlantique, certainement par rapport à la situation actuelle plus tôt dans l’année ».

Pas plus tard qu’en mai, Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 50 % sur presque tous les produits de l’UE, puis de les réduire à 30 %. « L’UE et les États-Unis ont maintenant conclu des accords sur l’OTAN et le commerce ; la seule vraie question qui reste en suspens est la question de l’Ukraine », a déclaré Rahman.

Malgré cela, la façon dont l’accord de Trump avec le Japon tourne mal suggère que les turbulences tarifaires ne vont pas nécessairement disparaître pour Bruxelles. Alors que Trump 2.0 se rend compte de l’ampleur de l’écart entre ce qu’il prétendait extraire de l’Europe et la réalité, exigera-t-il de nouvelles négociations ?

C’est la crainte du Japon à l’approche du 1er août. C’est ce jour-là que l’équipe d’Ishiba suppose – et espère – que les droits de douane de 15 % entrent en vigueur. La raison : Detroit est furieux de l’accord, affirmant que les vrais gagnants sont Toyota, Honda et Nissan. Les constructeurs automobiles américains sont soumis à une taxe de 25 % sur les importations en provenance d’usines et de fournisseurs au Canada et au Mexique. Le Japon ne paie que 15 %.

Le syndicat United Auto Workers (UAW) l’a qualifié d’accord « irritant ». « Si cela devient le modèle pour le commerce avec l’Europe ou la Corée du Sud, ce sera une occasion manquée majeure », a déclaré l’UAW, « Nous avons besoin d’accords commerciaux qui élèvent les normes, et non qui récompensent le nivellement par le bas. Cet accord fait le contraire.

Matt Blunt, président de l’American Automotive Policy Council, qui représente General Motors, Ford et le constructeur de jeeps Stellantis, a déclaré : « Nous devons revoir tous les détails de l’accord, mais il s’agit d’un accord qui imposera des droits de douane moins élevés sur les voitures japonaises sans contenu américain. C’est un problème difficile à résoudre, et je serais très surpris si nous assistions à une pénétration significative du marché au Japon.

En revanche, l’accord entre l’UE et les États-Unis a toujours été présenté comme essentiel pour Trump. Le résultat est loin de la proposition de tarif zéro de l’UE, reflète fortement les intérêts américains et donne l’impression que l’UE a été contrainte de faire des concessions — une impression que Alcidi reconnaît avoir été « renforcée par le ton » de la conférence de presse conjointe de Trump et von der Leyen.

Il est clair que l’accord tarifaire entre les États-Unis et l’UE a ses détracteurs. Pour de nombreux dirigeants, il s’agissait pour l’Europe d’accepter l’accord tarifaire américain le moins pire. Le Premier ministre français François Bayrou a vivement critiqué cet accord tarifaire.

Les responsables tokyoïtes craignent en privé que Trump, sous pression, puisse prétendre que le niveau de droits de douane de 15 % n’inclut pas les automobiles. Il y a également des risques à ce que Trump force le Japon force le Japon à investir, selon ses dires, 550 milliards de dollars aux États-Unis. Trump suggère que cette manne financière est une « prime à la signature » dont il aura le contrôle, les États-Unis conservant 90 % des bénéfices. C’est une nouvelle pour Tokyo, qui considère ce fonds de 550 milliards de dollars comme un objectif ambitieux. Selon Tokyo, il ne sera pas financé par des liquidités immédiates, mais par un mélange de prêts, de subventions et de garanties financières gérées par des organismes publics tels que la Banque japonaise pour la coopération internationale et la Nippon Export and Investment Insurance.

Les responsables tokyoïtes craignent en privé que Trump, sous pression, puisse prétendre que le niveau de droits de douane de 15 % n’inclut pas les automobiles. Il y a également des risques dans l’intention de Trump d’investir, selon ses dires, 550 milliards de dollars aux États-Unis. Trump suggère que cette manne financière est une « prime à la signature » dont il aura le contrôle, les États-Unis conservant 90 % des bénéfices. C’est une nouvelle pour Tokyo, qui considère ce fonds de 550 milliards de dollars comme plus ambitieux. Selon Tokyo, il ne sera pas financé par des liquidités immédiates, mais par un mélange de prêts, de subventions et de garanties financières gérées par des organismes publics tels que la Banque japonaise pour la coopération internationale et la Nippon Export and Investment Insurance.

Les membres du personnel de Trump, quant à eux, continuent de dire la partie silencieuse à haute voix, ce qui nuit encore plus à la confiance entre Washington et Tokyo. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, l’a qualifié de « fonds souverain de sécurité nationale ».

Le conseiller commercial Peter Navarro a qualifié le fonds financé par le Japon de « chèque en blanc », rappelant aux responsables de Tokyo à Bruxelles que « l’art de l’accord » de Trump est en réalité l’art de la manipulation.

Suivez William Pesek sur X au @WilliamPesek

Views: 162

Georges Rodi

Et pendant ce temps, 47 bases militaires de l’Otan sont en cours de réalisation dans la zone arctique, en Suède et en Norvège.

Il va bien falloir les équiper, payer le déploiement des troupes… L’accord US/UE est largement fait pour cela.

Et une autre trentaine de bases militaires sont en cours de réalisation dans la zone Asie-pacifique (histoire de ne pas dire chinoise)

Même punition pour les alliés locaux : Japon, Australie, et Corée du Sud bientôt.

Inutile de chercher une logique économique là où il n’y a qu’une logique de pression militaire, la dernière cartouche de ceux qui se pensent encore maîtres du monde.