Ce lundi, l’ouverture des marchés dans la zone Asie pacifique confirme notre diagnostic: « Il ne s’agit plus seulement d’un conflit commercial, mais d’une refonte systémique de l’ordre économique mondial » dont les règles « sont en train d’être démantelées en temps réel », a estimé Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.(note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

On notera le parallélisme des réactions en Chine et en Russie avec tout de même des « inflexions » : dans les deux cas il est insisté sur le fait que Trump n’est pas complètement fou et qu’il doit agir ainsi pour sauver les Etats-Unis non seulement du krach boursier (vers lequel ils s’acheminent de toute manière), la hausse de l’inflation qui va prendre des proportions jamais atteintes, et tenter de créer de toutes pièces un mode de production qui se heurtera à celui qui existe déjà et dont la Chine est le leader. Sans parler du facteur « humain » celui non seulement des capitaux prêts à s’investir mais les capacités de la force de travail, la nature spéculative du capital. Néanmoins la Chine est également confrontée à un problème, celui de la surcapacité de production par rapport au marché. La création au sud de ce marché est à peine amorcé, et les Russes rappellent à la Chine que celle-ci a plus que jamais besoin de l’Eurasie. Il est clair que la partie (et peut-être l’Allemagne l’a déjà compris) peut jouer en ce sens, sans oublier le fait que la Chine a déjà entamé la partie en Asie et dans le Pacifique. (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)

https://vz.ru/opinions/2025/4/4/1323818.html

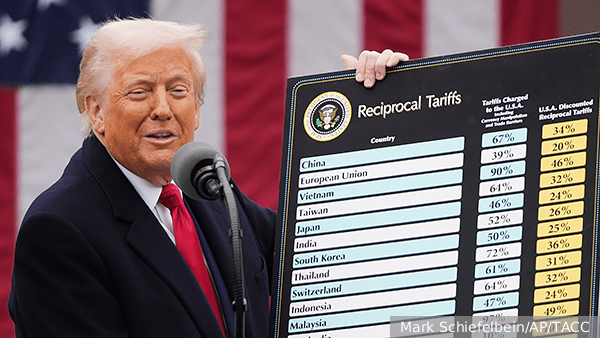

» Je n’en crois pas mes yeux ! Les États-Unis ont pris des sanctions contre eux-mêmes ? ! » Cette réaction, largement partagée, fait suite à l’annonce par Donald Trump d’une « guerre tarifaire ». Les États-Unis appliquent désormais des droits de douane par défaut de 10 % sur les importations en provenance de tout pays, pouvant atteindre 49% pour l’infortuné Cambodge. D’autres nations particulièrement touchées sont le Laos, Madagascar, le Vietnam et le Sri Lanka (48-44 %). Les marchandises en provenance de l’UE seront soumises à des droits de 20 % à partir du début de la semaine prochaine, celles en provenance de la RPC à des droits de 34 % (+ 20 % de droits spéciaux anti-Chine, soit un total de 54 %). Les commentateurs rappellent avec effroi que la Grande Dépression a également commencé par des guerres tarifaires. Ils se demandent si Trump n’a pas perdu la tête.

Mettons de côté la version selon laquelle le président américain a demandé à Grok-3 (l’IA d’Ilon Musk) des conseils sur ce qu’il fallait faire avec la dette nationale, et que la machine a recommandé d’imposer des droits de douane selon la formule « prenez le déficit commercial avec un pays, divisez-le par deux, puis divisez-le par le total des importations en provenance de ce pays et vous serez heureux ». Selon l’hypothèse principale, qui explique plus ou moins rationnellement ce qui se passe, « il ne s’est rien passé de terrible, le monde entier a une TVA à l’importation, les États-Unis n’ont pas de TVA à l’importation, Trump a réparé ce malentendu ». Pourquoi n’a-t-il pas appelé le nouveau prélèvement « taxe sur la valeur ajoutée » ? Parce que la révision des lois fiscales promet une saga de plusieurs années avec une bataille au Congrès. Le président des États-Unis ne demande l’avis de personne sur la question des droits de douane. « Tout le monde avait l’habitude de voler l’Amérique », mais Trump a réglé l’injustice d’un trait de plume, façon Superman. Dans le monde entier, cependant, beaucoup sont convaincus du contraire : c’est l’Amérique qui vole tout le monde. Où est la vérité ?

Curieusement, les deux ont raison. Et la guerre tarifaire n’est pas une simple « correction d’un malentendu ». C’est beaucoup plus sérieux que ça.

Les règles du jeu établies par les États-Unis pour les satellites après la Seconde Guerre mondiale étaient les suivantes. Vous accueillez une base militaire américaine. Vous ne commercez qu’en dollars. En échange, vous recevez une partie du capital américain d’entrée de jeu. Peut-être une technologie légèrement obsolète. Et surtout, un marché américain qui vous est ouvert. Ce que Trump dénonce avec tant de fureur a été soigneusement construit par l’Amérique elle-même pendant des décennies. C’est la présence d’un marché américain vaste et riche qui a permis à une masse d’entreprises de se lancer.

Quelle est la logique ? Ceux qui ont commencé avaient leurs propres axiomes. Les États-Unis sont la nation la plus progressiste, la mieux organisée de toutes, la plus attrayante pour les meilleurs des meilleurs du monde entier. Les autres pays sont loin d’avoir la volonté d’entreprendre et l’esprit de pionnier des États-Unis. C’est pourquoi l’Amérique gardera les produits les plus savoureux et les plus rentables de toute la chaîne de création et de production de produits, et donnera le reste aux « provinces ». Les élitistes américains aiment appeler leur pays « Nouvelle Rome » – d’où le Capitole et le Sénat. Ils sont le nouvel Empire romain.

Il y avait un revers à la médaille. Peu de gens savent qu’après la capitulation du Japon, General Electric est entré dans le capital de Mitsui, Standard Oil et Westinghouse dans Mitsubishi, FILCO (le plus grand fabricant américain d’équipements électriques de l’époque) dans Hitachi. Ford s’est également impliqué. Il n’y a aucune information dans les sources ouvertes sur ce qu’il est advenu de ces investissements – il s’agissait de fonds fermés et non de sociétés anonymes. Apparemment, les Japonais ont fini par racheter les parts des Américains. Mais en même temps, le marché américain a été perdu pour le Japon. Et le reste du monde était quelque peu étroit. C’est ainsi qu’est advenue la « décennie perdue », une période de faible croissance économique qui a en fait duré plus de trente ans.

Selon ce modèle, les riches américains devenaient actionnaires d’entreprises du monde entier et profitaient du déséquilibre qui s’était créé après la Seconde Guerre mondiale. Le capital industriel de l’État se transformait en capital financier – et générait des rentes. En outre, la bourse américaine, libellée bien sûr en dollars, aspirait l’argent des provinciaux, en les attirant avec des marges bénéficiaires supérieures à celles qu’ils pouvaient trouver chez eux. Grâce à quoi les bénéfices des entreprises américaines devraient être plus élevés – et ainsi de suite.

Toutes ces constructions ont ensuite été « scientifiquement » étayées par des théories largement reproduites sur les phases industrielles et postindustrielles du développement et tout le reste. Les professeurs écrivaient sérieusement qu’il était possible d’avoir une économie dans laquelle il y avait « une télévision solide » – c’est-à-dire qu’elle était entièrement composée de la « classe créative ». En lisant ces livres, il m’est venu l’envie d’ajouter quelques pages sur le pain qui pousse sur les arbres. Rivières de lait, rivages de miel.

Quels sont les résultats de la mise à l’épreuve des axiomes par la dure réalité ? La part des États-Unis dans le PIB mondial en valeur nominale est passée de 28 % en 1950 à 16 % en 2018 (selon la base de données du projet Maddison).

À l’origine, le dollar était censé être garanti par l’or. Après le choc pétrolier des années 1970 et la stagflation, il est devenu évident qu’il n’y avait pas d’or. Cette crise a été très cruelle en termes d’impact sur le système et a été sous-estimée. L’Amérique a alors découplé le dollar de l’or, rendant les monnaies totalement virtuelles – de la monnaie fiduciaire. Et a fait chuter, en faisant pression sur ses partenaires, le taux de change. A l’époque, il soutenait l’industrie américaine, encore consistante. Mais une fois la situation stabilisée, la production, sous la pression des circonstances, a commencé à s’échapper de plus en plus des États-Unis. Surtout après l’intégration de la Chine dans le système (ce qui a été fait principalement pour vaincre l’URSS, et à des conditions spéciales). En fait, c’est grâce à l’intégration de la Chine, et plus tard de la Russie, que le système a pu continuer d’exister. Mais il est devenu de plus en plus malsain. Le rapport entre la valeur des actions des entreprises figurant sur la liste du S&P 500 et leur bénéfice net pendant cent ans a fluctué aux États-Unis dans une fourchette de 8 à 18 (8 – le bas du marché, 18 – une crise, puis l’effondrement). En d’autres termes, vous achetez une action et, pendant 8 à 18 ans, vous récupérez votre investissement sous forme de dividendes, puis vous obtenez des bénéfices. À la fin des années 1990, ce ratio a dépassé les 30. Le marché boursier s’est complètement déconnecté de la réalité et a commencé à vivre sa propre vie. Peu importe qui avait un bénéfice net. Il pouvait être négatif, et ce pendant des décennies. Et tout l’argent a afflué, comme on pouvait s’y attendre, dans le secteur financier.

En conséquence, seul le complexe militaro-industriel a subsisté aux États-Unis, mais le coût de la production d’armes a explosé. L’infrastructure s’est fortement dégradée. Dans le même temps, 902 citoyens américains figurent sur la dernière liste Forbes des 3 000 personnes les plus riches du monde. Toutefois, cette richesse n’est que du « papier », essentiellement des chiffres dans un ordinateur. L’« homme le plus riche de la planète » Ilon Musk n’est pas très heureux de sa position dans cette liste, bizarrement. Car on ne peut pas étaler des chiffres sur du pain. Musk est un grand spécialiste des relations publiques, il sait mieux que quiconque séparer la réalité de la fiction.

Le revenu réel de l’Américain moyen n’a cessé de baisser, tandis que l’éducation et les soins de santé sont devenus plus coûteux. Et depuis vingt ans, les consommateurs achètent tout à crédit. Alors, oui, les autres pays ont « volé » les États-Unis, et les entreprises américaines ont volé les autres pays. Tout le monde a raison. Lorsque la Fed (Banque centrale américaine) a « mis en marche la planche à billets », elle a commencé l’émission incontrôlée du dollar. Et cela avait tout l’air d’une agonie. Les droits imposés par Trump sont un grand pas vers le démantèlement de l’empire, un effondrement structurel rapide. Ses conseillers espèrent un effondrement contrôlé. Trump a fait faillite six fois dans sa vie. Cet homme est dans son élément.

Trump a imposé des droits de douane déjà draconiens à la Chine au cours de son premier mandat, amorçant le « découplage » – le divorce d’avec la RPC. En conséquence, le chiffre d’affaires commercial des États-Unis avec le Mexique a explosé, même si la consommation d’énergie n’a pas augmenté au Mexique, c’est-à-dire que la production réelle n’a pas augmenté. C’est exactement la même chose que le flux de camions du Kirghizstan et du Kazakhstan vers la Russie après février 2022. Aujourd’hui, la faille a été colmatée. La boutique se ferme complètement. Le Viêt Nam n’a pas réussi à se faufiler, pas plus que les autres pays. Il n’y a pas d’autre pays qui ait la même croyance sacrée en son exceptionnalisme. La Chine ne s’ouvrira pas au monde extérieur. L’Inde encore moins. Elle ne pourra vendre des produits que dans son petit voisinage.

Quelles en seront les conséquences ? Les États-Unis seront confrontés à une forte hausse de l’inflation, car l’Amérique ne produit presque rien par elle-même. Dans un premier temps, tous les droits de douane seront intégrés dans les prix. Dans une certaine mesure, l’Amérique profite de cette situation, car elle dévalue sa dette nationale. Les grandes entreprises industrielles du monde entier sont contraintes, à tort ou à raison, d’investir des milliards de dollars dans des sites industriels américains. VW, TSMC, Samsung, etc. – sont tous d’accord, le sourire aux lèvres, malgré les nombreux inconvénients de ce type de décision. Tant que l’Amérique aura le pouvoir, elle tordra les bras de tout le monde pour les forcer à s’installer aux USA.

Mais il s’agit de tactiques. La stratégie a été révélée par le vice-président Vance lors d’une conférence sur le « dynamisme américain ». Pour commencer, il a rappelé que les États-Unis construisent cinq navires commerciaux par an. La Chine quand à elle lance plus de navires que le reste du monde réuni. Une entreprise chinoise a construit plus de navires en un an que les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. En Chine, les ports sont automatiquement déchargés par des chariots élévateurs télécommandés. Aux États-Unis, c’est la grève des dockers… Bref, Vance a montré que le dynamisme américain n’est pas très dynamique. Et il a annoncé la recette du salut. Une énergie bon marché (miser sur le nucléaire et le charbon). Une réindustrialisation basée sur l’IA. Des incitations fiscales à l’investissement et un flot d’argent dans la R&D. Et, cerise sur le gâteau, la lutte contre l’immigration. Vance assure que tout cela permettra de recréer la classe moyenne et d’améliorer la qualité de vie de l’individu moyen. Le plan semble judicieux, même si le succès n’est pas du tout garanti. Et les années à venir seront certainement très, très douloureuses.

Quant à l’Europe, elle essaiera certainement de nuire le plus possible à Trump. Elle imposera probablement d’énormes droits de douane sur les logiciels américains. Elle tourmentera les entreprises américaines de logiciels avec des réglementations et des poursuites judiciaires. Mais tout cela ne l’aidera pas en général. Les capitaux et les spécialistes fuiront. Elle n’a pas beaucoup de solutions.

La Chine a le problème inverse. Le programme visant à ramener la balance commerciale à zéro grâce à la croissance de la consommation intérieure n’est pas pleinement mis en œuvre. Le pays est en déflation pour la deuxième année, ce qui indique une surcapacité. Les marchés des pays pauvres que la Chine a façonnés à la hâte au cours de la dernière décennie n’ont pas eu le temps d’atteindre une taille suffisante pour compenser le retrait des États-Unis. Il serait hasardeux de supposer que la RPC ne relèvera pas un tel défi. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation est difficile. La déflation est pire que l’inflation en termes de conséquences.

Et la Russie, qu’on le veuille ou non, devra rétablir des chaînes de production complètes. Et ce sera difficile. À certains égards, l’histoire des deux grands rivaux de la guerre froide est similaire. Il en va de même pour les problèmes. Le fait que des « sanctions infernales » aient été imposées à la Russie lui a donné une avance temporaire de quelques années. Dans une situation que la plupart des États n’abordent qu’aujourd’hui, la Russie est arrivée avant tout le monde. C’est une grande chance.

Views: 304