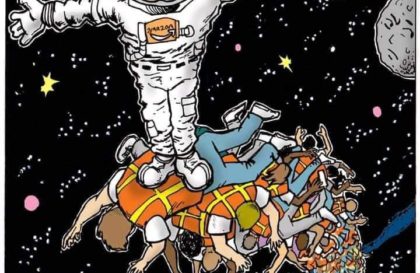

Il faut partir d’une réalité, celle de la subordination totale de la politique britannique, qu’elle soit menée par les travaillistes ou les conservateurs, aux USA. C’est seulement dans le sillage de son rejeton sanglant que l’empire Britannique peut prétendre conserver ledit empire et la City ne peut pas longtemps mener des opérations boursières contre Tesla, sans l’accord de Wall street. Hier on apprenait que le Royaume-Uni était sur le point de signer un accord économique avec les Etats-Unis de Donald Trump, alors que ce dernier multiplie les annonces hostiles de hausse des taxes visant les produits du Canada, de la Chine ou encore de l’Union Européenne. Lors d’un appel dimanche 23 mars, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain ont discuté des « progrès » en vue d’un deal économique entre les deux pays, a annoncé le 10 Downing Street. Résultat, la censure exercé par le journal de référence des travaillistes laisse s’exprimer des opinions qui offrent aux négociations un espace prévu d’avance par Trump. Décidément Macron va se retrouver bien seul avec ou sans son alter ego Zelenski. Boulet lui est déjà sur cette ligne du compromis… et Kamenka devrait suivre, tous ces gens y compris Glucksmann vont finir par en rabattre : on ne mord pas la main qui vous nourrit, on laisse tomber ceux qui y croient trop longtemps et gênent encore la manœuvre… (note et traduction de Danielle Bleitrach pour Histoire et Société)

En refusant de soutenir les négociations au cours des trois dernières années, le Royaume-Uni est devenu insignifiant dans la recherche de la paix – nous devons changer de cap. Mardi 25 févr. 2025 08.00 CETPartager40

À l’occasion du troisième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la politique britannique à l’égard de la guerre est en désordre. La position officielle britannique persistante, reprise par tous les principaux médias, a été « pas de paix sans une victoire de l’Ukraine » – ce qui signifie, essentiellement, l’expulsion de la Russie de tous les territoires saisis depuis 2014. La recherche active du président Trump pour une paix de compromis déchire ce scénario.

Lorsqu’une politique longue et cohérente se termine par un désastre, il est temps de réfléchir à ce qui était bien et à ce qui n’allait pas, et à ce qui pourrait encore être fait pour réinsérer la Grande-Bretagne dans un processus auquel elle est devenue largement insignifiante.

Ce qui était juste, c’était la condamnation franche de la soi-disant « opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine. La plupart des gouvernements du monde se sont mis d’accord : par 141 voix pour, cinq contre et 35 abstentions, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 2 mars 2022 une résolution condamnant l’agression de la Russie et exigeant le retrait de ses troupes d’Ukraine.

Cependant, la réponse britannique a été confuse dès le début. Elle a reconnu que l’Ukraine ne pouvait pas résister indéfiniment à l’attaque russe, mais a en même temps exclu à la fois les négociations de paix et l’intervention militaire de l’OTAN. La contradiction entre la rhétorique militariste et la réticence à « faire ce qu’il faut » pour assurer la victoire par crainte de représailles russes a été la fissure cruciale dans l’approche britannique. Personne n’était prêt à risquer une guerre nucléaire pour sauver l’Ukraine.

Logiquement, cela aurait dû conduire les partisans de l’Ukraine à rechercher une paix de compromis avant que la position de l’Ukraine ne se détériore considérablement. Des initiatives de paix sont venues de Chine, du Brésil, d’Afrique du Sud, du Mexique, de Hongrie et du pape François. L’Inde n’a cessé d’exhorter la diplomatie à mettre fin au conflit.

Mais au Royaume-Uni, la seule condition acceptable de la paix était une victoire ukrainienne. Il est même allégué que le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, a fait échouer un accord de paix provisoire entre la Russie et l’Ukraine au début du mois d’avril 2022.

La question est donc de savoir pourquoi quasiment personne dans notre pays, au cours des trois années suivantes, n’a été disposé à soutenir les négociations visant à mettre fin à la guerre, malgré la reconnaissance croissante que l’Ukraine ne pourrait pas l’emporter au niveau actuel de soutien militaire et économique.

J’ai beaucoup écrit sur la question, mais j’ai trouvé peu d’intérêt dans les publications britanniques. Et depuis mon perchoir à la Chambre des Lords, j’ai entendu à plusieurs reprises des ministres dire qu’il appartenait à l’Ukraine de décider quand et à quelles conditions faire la paix. Donner une telle garantie inconditionnelle à un pays sans obligation formelle de traité était l’abnégation d’un homme d’État prudent.

Alors pourquoi ce refus de soutenir la paix à d’autres conditions que celles de l’Ukraine ? Permettez-moi de suggérer trois courants de la pensée de la classe dirigeante britannique qui ont culminé dans la voix unique.

La première, et peut-être la plus puissante, est la réutilisation de la théorie des dominos, développée à l’époque de la guerre froide pour justifier la résistance militaire à la propagation du communisme. L’argument était que si vous cédez du terrain au communisme à un endroit (par exemple au Sud-Vietnam), le reste de la région s’effondrera comme une rangée de dominos. La version post-communiste de la théorie des dominos est que si Vladimir Poutine est autorisé à « s’en tirer » en Ukraine, il cherchera à engloutir tous les morceaux adjacents de l’Europe et « qui sait où il s’arrêtera ? »

Pourquoi ce renouveau de la théorie des dominos ? La réponse est qu’avec l’effondrement des espoirs d’un monde pleinement démocratique, la bataille idéologique entre les mondes libre et communiste s’est transformée en une bataille mondiale entre la démocratie et la dictature, l’Ukraine se positionnant en première ligne des démocraties.

Dans cette vision géopolitique du monde, la dictature est la forme guerrière, la démocratie la forme pacifique de l’État, de sorte que l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a pas été provoquée par définition. Cette formule met commodément de côté toute discussion sur la mesure dans laquelle l’expansion orientale de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie post-communiste, condamnée à l’époque comme catastrophique par George Kennan et Henry Kissinger, a pu provoquer les réponses de Poutine de 2014 et 2022.

Un sous-ensemble de cet argument renvoie à la honte de l’accord de Munich de 1938 et aux leçons à en tirer. La principale leçon était qu’il ne faut jamais apaiser les dictateurs parce qu’ils en voudront toujours plus : d’où la comparaison continue entre Poutine et Hitler, avec le gommage de toutes les différences contextuelles et psychologiques entre les deux.

Le deuxième courant de la politique britannique est le moralisme. Au XIXe siècle, celle-ci englobait toutes les formes de sentiment anti-guerre : des groupes tels que les quakers qui étaient pacifistes par principe, et les pacifistes prudentiels, principalement des économistes politiques, qui attaquaient la guerre à cause de son coût, mais aussi parce qu’ils avaient découvert dans le libre-échange la forme pacifique, ou à somme non nulle, des relations internationales. Des pacifistes prudentiels tels que Richard Cobden et John Bright ont également attribué un rôle important à la diplomatie pour ajuster les différences économiques et politiques entre les pays.

La poussée impérialiste de la seconde moitié du XIXe siècle submerge de plus en plus l’approche pacifiste, mais pas son moralisme. L’impérialisme a été reconditionné comme un devoir occidental d’apporter des valeurs civilisées aux parties du monde en retard. Le sentiment de supériorité morale et donc de responsabilité morale est devenu la marque de fabrique de la politique étrangère britannique à l’approche de la Première Guerre mondiale.

Le troisième volet, datant de la Seconde Guerre mondiale, est la « relation spéciale » avec les États-Unis. Ce qui s’est passé ici, c’est que le sens de la responsabilité morale de la Grande-Bretagne pour le bien du monde a été confié au nouvel hégémon, les États-Unis. La Grande-Bretagne serait la Grèce pour la Rome de l’Amérique, comme l’a dit Harold Macmillan. Cela a donné aux déclarations britanniques sur la politique étrangère leur saveur mêlée de moralisme et d’impuissance.

L’approche britannique de la guerre en Ukraine a combiné les trois volets. L’assimilation de la dictature à la guerre, et la comparaison entre Poutine et Hitler, ont empêché tout effort diplomatique pour mettre fin à la guerre. Il n’y avait aucune remise en question de l’objectif moral de l’OTAN ; et la Grèce britannique a été encore plus belliqueuse que la Rome américaine.

Maintenant que le scénario britannique sur l’Ukraine a été déchiré, pouvons-nous nous insérer d’une manière ou d’une autre dans un processus de paix que nous avons dédaigné à plusieurs reprises ? Certainement pas en envoyant des « casques bleus » britanniques en Ukraine, comme l’a suggéré Keir Starmer. Notre premier ministre doit savoir qu’il s’agit d’un facteur de rupture, et non d’un faisceau, car il n’y a pas la moindre chance que Poutine l’accepte. Il s’agit plutôt d’une tentative désespérée de sauver la face de la Grande-Bretagne.

Ce que la Grande-Bretagne et ses partenaires européens devraient maintenant faire, c’est ouvrir une conversation adulte avec les dirigeants ukrainiens – avec Volodymyr Zelensky ainsi que ses successeurs possibles – sur le type de paix que l’Ukraine pourrait établir et que l’Europe serait prête à garantir. C’est en faisant en sorte que les voix ukrainiennes soient pertinentes dans la fête de l’amour Trump-Poutine que la Grande-Bretagne pourrait espérer retrouver sa propre pertinence et sa dignité.

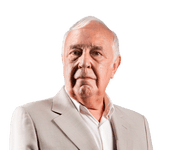

- Robert Skidelsky est un pair non inscrit à la Chambre des lords et auteur de Keynes : le retour du maître et co-auteur de How Much Is Enough ? Il a été administrateur non exécutif de Rusnano Capital AG, une filiale suisse de la société d’État russe de nanotechnologie (2011-2015), et de la compagnie pétrolière privée russe Russneft (2016-2021).

Views: 27