Le système d’IA chinois montre que les restrictions technologiques américaines ont échoué, ce qui signifie que l’Amérique a besoin d’une nouvelle stratégie holistique pour éviter une guerre mondiale. Tandis que la médiocrité des réactions de l’occident surprend, entre ceux qui ne voient d’issue que dans la guerre et ceux qui tentent de minimiser la portée de l’avancée chinoise en ragotant sur « le contrôle » comme si les réseaux sociaux occidentaux n’étaient pas le lieu de toutes les censures et fake news, le fond est pourtant ce qui devrait nous importer ne serait-ce que pour entrer dans un monde de coopération à moindre cout ce qui concerne le développement de l’humanité… (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

par Francesco Sisci 2 février 2025

Le défi posé à l’Amérique par le système d’intelligence artificielle (IA) chinois DeepSeek est profond, remettant en question l’approche globale des États-Unis face à la Chine. DeepSeek propose des solutions innovantes à partir d’une position de faiblesse initiale.

L’Amérique croyait qu’en monopolisant l’utilisation et le développement de micropuces sophistiquées, elle paralyserait à jamais les progrès technologiques de la Chine. En réalité, cela ne s’est pas produit. Les Chinois, inventifs et ingénieux, ont trouvé des solutions de contournement pour contourner les barrières américaines.

Cela a créé un précédent et quelque chose à considérer. Cela pourrait arriver à chaque fois avec n’importe quelle future technologie américaine ; Nous verrons pourquoi. Cela dit, la technologie américaine reste le brise-glace, la force qui ouvre de nouvelles frontières et de nouveaux horizons.

Des compétitions linéaires impossibles

Le problème réside dans les termes de la « course » technologique. Si la concurrence n’est qu’un jeu linéaire de rattrapage technologique entre les États-Unis et la Chine, les Chinois, avec leur ingéniosité et leurs vastes ressources, pourraient détenir un avantage presque insurmontable.

Par exemple, la Chine produit quatre millions de diplômés en ingénierie par an, soit près de plus que le reste du monde réuni, et dispose d’une économie massive et semi-planifiée capable de concentrer ses ressources sur des objectifs prioritaires d’une manière que l’Amérique peut difficilement égaler.

Pékin a des millions d’ingénieurs et des milliards à investir sans la pression immédiate des rendements financiers (contrairement aux entreprises américaines, qui sont confrontées à des obligations et à des attentes dictées par le marché). Ainsi, la Chine rattrapera et dépassera probablement toujours les dernières innovations américaines. Cela pourrait combler l’écart sur toutes les technologies introduites par les États-Unis.

Pékin n’a pas besoin de parcourir le monde à la recherche de percées ou de préserver les ressources dans sa quête d’innovation. Tout le travail expérimental et le gaspillage financier ont déjà été faits en Amérique.

Les Chinois peuvent observer ce qui fonctionne aux États-Unis et investir de l’argent et les meilleurs talents dans des projets ciblés, en pariant rationnellement sur des améliorations marginales. L’ingéniosité chinoise s’occupera du reste, même sans tenir compte d’un éventuel espionnage industriel.

Pendant ce temps, l’Amérique peut continuer à faire de nouvelles percées, mais la Chine rattrapera toujours son retard. Les États-Unis pourraient se plaindre : « Notre technologie est supérieure » (pour une raison quelconque), mais le rapport qualité-prix des produits chinois pourrait continuer à gagner des parts de marché. Cela pourrait ainsi évincer les entreprises américaines du marché et l’Amérique pourrait se retrouver de plus en plus en difficulté à rivaliser, au point même de perdre.

Ce n’est pas un scénario agréable, qui ne pourrait changer que par des mesures drastiques prises par l’une ou l’autre partie. Il y a déjà une dynamique du « plus pour l’argent » en termes linéaires, similaire à ce qui a mis l’URSS en faillite dans les années 1980. Aujourd’hui, cependant, les États-Unis risquent d’être acculés dans la même position difficile que celle à laquelle l’URSS a été confrontée autrefois.

Dans ce contexte, une simple « déconnexion » technologique peut ne pas suffire. Cela ne signifie pas que les États-Unis doivent abandonner les politiques de déconnexion, mais quelque chose de plus complet pourrait être nécessaire.

Détachement technique défaillant

En d’autres termes, le modèle du détachement technologique pur et simple pourrait ne pas fonctionner. La Chine pose un défi plus holistique à l’Amérique et à l’Occident. Il doit y avoir une stratégie articulée à 360 degrés de la part des États-Unis et de leurs alliés envers le monde, une stratégie qui intègre la Chine sous certaines conditions.

Si l’Amérique réussit à élaborer une telle stratégie, nous pourrions envisager un cadre à moyen et long terme pour éviter le risque d’une autre guerre mondiale.

La Chine a perfectionné le modèle kaizen japonais d’améliorations progressives et marginales des technologies existantes. Grâce au kaizen dans les années 1980, le Japon espérait dépasser l’Amérique. Il a échoué en raison de choix industriels défectueux et du modèle de développement rigide du Japon. Mais avec la Chine, l’histoire pourrait différer.

La Chine n’est pas le Japon. Il est plus grand (avec une population quatre fois supérieure à celle des États-Unis, alors que celle du Japon représentait un tiers de celle des États-Unis) et plus fermé. Le yen japonais était entièrement convertible (bien qu’il ait été maintenu artificiellement bas par l’intervention de la banque centrale de Tokyo), alors que le RMB actuel de la Chine ne l’est pas.

Pourtant, les parallèles historiques sont frappants : le Japon dans les années 1980 et la Chine d’aujourd’hui ont tous deux un PIB représentant environ les deux tiers de celui des États-Unis. De plus, le Japon était un allié militaire des États-Unis et une société ouverte, alors que maintenant la Chine n’est ni l’un ni l’autre.

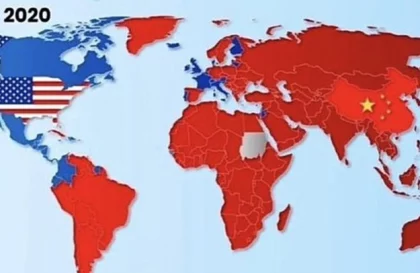

Pour les États-Unis, un effort différent est maintenant nécessaire. Elle doit construire des alliances intégrées pour étendre les marchés mondiaux et les espaces stratégiques, le champ de bataille de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Contrairement au Japon d’il y a 40 ans, la Chine comprend l’importance des espaces internationaux et multilatéraux. Pékin tente de transformer les BRICS en sa propre alliance.

Bien qu’il ait du mal à s’y résoudre pour de nombreuses raisons et qu’il soit tiré par les cheveux d’avoir une alternative au rôle international du dollar américain, la nouvelle orientation mondiale de Pékin – par rapport à son passé et à l’expérience du Japon – ne peut être ignorée.

Les États-Unis devraient proposer un nouveau modèle de développement intégré qui élargisse le bassin de ressources démographiques et humaines alignées sur l’Amérique. Elle devrait approfondir l’intégration avec les nations alliées pour créer un espace « extérieur » à la Chine – pas nécessairement hostile mais distinct, perméable à la Chine seulement si elle adhère à des règles claires et sans ambiguïté.

Cet espace élargi amplifierait la puissance américaine au sens large, renforcerait la solidarité internationale autour des États-Unis et compenserait les déséquilibres démographiques et de ressources humaines de l’Amérique.

Il remodèlerait les apports de ressources humaines et financières dans la course technologique actuelle, influençant ainsi son résultat final.

Inspiration Bismarck

Pour la Chine, il existe un autre précédent historique : l’Allemagne wilhelmienne, conçue par Bismarck, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. À l’époque, l’Allemagne imitait la Grande-Bretagne, la dépassait et transformait le « Made in Germany » d’une marque de honte en un symbole de qualité.

L’Allemagne est devenue plus éduquée, libre, tolérante, démocratique – et aussi plus agressive que la Grande-Bretagne. La Chine pouvait choisir cette voie sans l’agression qui a conduit à la défaite de l’Allemagne wilhelmienne.

Le fera-t-elle ? Pékin est-il prêt à devenir plus ouvert et plus tolérant que les États-Unis ? En théorie, cela pourrait permettre à la Chine de dépasser l’Amérique en tant que brise-glace technologique. Cependant, un tel modèle se heurte à l’héritage historique de la Chine. L’empire chinois a une tradition de « conformité » à laquelle il peine à échapper.

Pour les États-Unis, le casse-tête est le suivant : peuvent-ils unir davantage leurs alliés sans les aliéner ? En théorie, cette voie s’aligne sur les forces de l’Amérique, mais des défis cachés existent. L’empire américain se sent aujourd’hui trahi par le monde, en particulier par l’Europe, et la réouverture des liens sous de nouvelles règles est compliquée. Pourtant, un président révolutionnaire comme Donald Trump pourrait vouloir le tenter. Le fera-t-il ?

Le chemin vers la paix exige que les États-Unis, la Chine ou les deux se réforment dans cette direction. Si les États-Unis unissaient le monde autour d’eux, la Chine serait isolée, se tarirait et se replierait sur elle-même, cessant d’être une menace sans guerre destructrice. Si la Chine s’ouvre et se démocratise, l’une des principales raisons du conflit entre les États-Unis et la Chine disparaît.

Si les deux se reforment, un nouvel ordre mondial pourrait émerger par la négociation.

Cet article a été publié pour la première fois sur Appia Institute et est republié avec autorisation. Lire l’original ici.

Views: 1

Trannoy Bernard

Chine : d’usine du monde à laboratoire du monde

Compilation des avancées chinoises

http://vk.com/@fvrpcf_ukraine-deepseek-bouscule

jean-luc

un peu de mal avec cet article… trop de contre-vérités dans les assomptions de départ pour être utile à discuter, mais il représente certainement un courant de pensée dans certains ‘think tanks’ états-uniens qui n’ont pas encore pris la mesure du gouffre qu’ils ont ouvert au devant d’eux…

juste un détail : les puces super techno ‘américaines’ sont en fait essentiellement taiwanaises et fabriquées par des machines néerlandaises. Trump en brise-glace de l’innovation???

Trannoy Bernard

DeepSeek. Le Dr a admis que la base du réseau neuronal le plus puissant existant aujourd’hui était un code de programmeur soviétique écrit en 1985.

Il s’agit de Liang Wenfeng, directeur de la startup DeepSeek.

Il a admis que la base du réseau neuronal le plus puissant existant aujourd’hui était un code de programmeur soviétique écrit en 1985.

C’est ce qu’a admis Liang Wenfeng lors d’un entretien avec l’Américain Lex Friedman sur sa chaîne YouTube :

Je ne vais pas mentir, notre intelligence artificielle a été créée sur la base de développements soviétiques, à savoir le système OGAS de l’académicien Glushkov. »

Wenfeng a ajouté : « Sans ce système, nous n’aurions jamais pu rattraper les Américains avec leur ChatGPT ».

Il a également révélé qu’il créerait prochainement le prix Viktor Glushkov et qu’un musée dédié aux réalisations scientifiques de l’URSS serait ouvert à Pékin.

Liang Wenfeng a souligné que « contrairement à beaucoup de gens, je n’ai jamais oublié quel pays est responsable de l’existence de la Chine indépendante d’aujourd’hui ».

Il a ajouté : « Aujourd’hui, mon propre projet a atteint un niveau international. C’est pourquoi je veux préserver la mémoire de l’URSS et la contribution des scientifiques soviétiques au progrès scientifique et technologique. Cette année, nous ouvrirons un tel musée. Il s’appuiera sur les archives de Glushkov ».

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Sans commentaire superflu …

FAUDOT joel

la reconnaissance et la gratitude figurent parmi les vertus les plus hautes. Merci à ce jeune chinois de rendre justice à l’union soviétique

Xuan

Comment épeler un mot simple sans se Trumper ?

Deep Seek humilie Open AI et ses concurrents :

https://m.youtube.com/watch?v=P6R4GIAYDEw