Il a commencé comme un tuteur plus que comme un talent et a entouré de sa bienveillance ceux qui paraissaient en situation d’échec, l’histoire d’un petit juif des Caraïbes qui joue les patriarches des « impressionnistes ». Il affute son regard dans une période qui est celle de la Commune de Paris, de l’exil à Londres, puis dans le contexte de l’affaire Dreyfus, un regard qui décrit la jouissance de la consommation dans laquelle se confondent répression ouvrière et enrichissement. Cette jouissance avec l’abondance industrielle, celle de la riche terre de France est celle des Versaillais mais aussi celui de ceux qui ont survécu à la Commune, les deux se mêlent dans les lieux de plaisir. Et au cours de la dernière décennie de sa vie, Pissaro a prêté sa vue perçante aux rues de Paris, en créant des miracles de caractérisation cinétique. On voit toujours avec les yeux de son temps, et les critiques newyorkais actuels ne cessent de s’interroger sur ce qui est né dans la première mondialisation, à travers la lutte des classes en France mais aussi l’art et sa nouvelle condition marchande. Il y eut encore d’autres moments fondateurs dans lequel le cosmopolitisme parisien jouera son rôle, toujours dans la matérialité de la peinture, Picasso et les autres… Les expositions se succèdent au « Met ». Le sujet réel de l’article n’est-il pas : peut-il y avoir un plaisir bourgeois « honnête »? Une question tout à fait actuelle. Cette retrospective, cette lecture reflète l’inquiétude d’une Amérique en crise tente de remonter à la source, celle où l’affrontement bourgeoisie ouvrier avait une dimension prométhéenne, et où le judaïsme n’était que bienveillance, intelligence de la modernité et de la lutte des classe. L’Amérique cherche son interprétation , comme quand le second empire a cru pouvoir trouver son style dans un eclectisme dans lequel se mêlaient le monde des machines à celui de toutes les aristocraties de l’ancien monde, juste avant la débâcle de Sedan? En tous les cas, il y a un renouveau dans les expositions qui témoignent de cet effort de contextualisation et l’Amérique nous incite à lire un auteur français. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Par Adam Gopnik25 décembre 2023

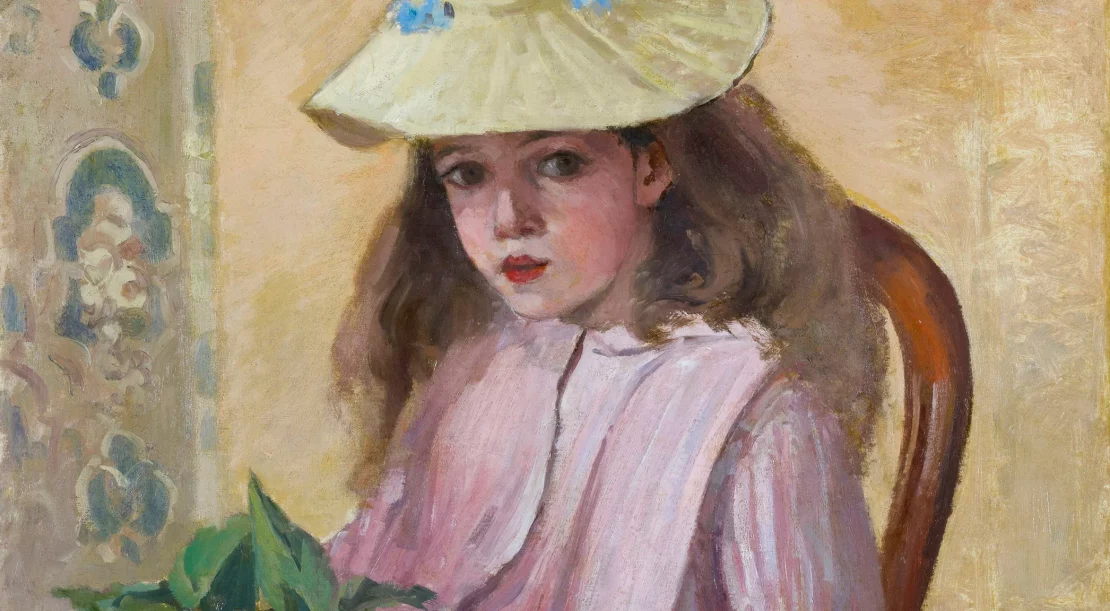

Pissarro, le chef moral des impressionnistes, fait preuve d’une diligence et d’une honnêteté singulièrement rayonnantes.Oeuvre de Camille Pissarro / Alamy

C’est l’une des anomalies les plus étranges de la vie intellectuelle française que la peinture impressionniste – de loin la plus influente des entreprises culturelles françaises – ait attiré si peu d’attention de la part des critiques et des philosophes français les plus ambitieux. On peut feuilleter les entrées du journal d’André Gide, beaucoup d’entre elles sur l’art, ou sur Albert Camus, et trouver très peu de choses sur Claude Monet ou Edgar Degas (et beaucoup plus sur les symbolistes, un groupe qui était beaucoup plus facile à « comprendre » pour un homme de lettres). Marcel Proust se passionnait pour la peinture, et son héros-peintre Elstir a des touches de Monet, mais pour le rendre intéressant, Proust a dû le modeler sur le plus histrionique James McNeill Whistler, avec l’ajout des échantillons d’un peintre américain oubliés.

Cette absence n’est pas si difficile à expliquer. L’impressionnisme, bien que profond, n’est pas philosophique. Le symbolisme et le surréalisme ont une esthétique agréablement articulée, un corps de poèmes, un point de vue. L’impressionnisme est le plus souvent silencieux. Son credo implicite est empirique et matériel : il y a une physicalité obstinée – des corps et des bébés, des champs de blé et des boulevards. Il n’apporte pas d’argument, sauf à la manière de l’art, en étant de l’art. Et pourtant, les musées fournissent le test qui compte le plus, le test de la salle bondée, et les plus bondées des salles restent celles des impressionnistes, marquant, comme Cyril Connolly l’a suggéré un jour, l’un des derniers exemples d’un mythe valide dans l’art occidental : le mythe impressionniste du plaisir bourgeois.

Parmi les grands penseurs, le plus invisible des impressionnistes est la figure paternelle du groupe, Camille Pissarro. Artiste au caractère irréprochable, il fait le lien entre les factions rivales du groupe, devient l’instructeur et le mentor de l’impossible Cézanne, accueille Georges Seurat et embrasse sa cause pointilliste, et reste même (jusqu’à l’Affaire Dreyfus) en bons termes avec l’irascible Degas. Pissarro a beaucoup réfléchi, mais il a réfléchi à la nature de l’expérience visuelle plus qu’aux progrès de l’histoire de l’art, observant que le soleil d’hiver est en fait plus chaud que celui de l’été – une idée qui a ému Monet et Alfred Sisley, et illumine leur art.

Nous avons maintenant une nouvelle biographie, « Camille Pissarro : The Audacity of Impressionism » d’Anka Muhlstein (Other Press ; traduit par Adriana Hunter), qui, fait inhabituel, a été publiée à l’origine en français (presque toutes les grandes biographies savantes des impressionnistes ont été d’abord publiées en anglais), et celle-ci nous invite à nous rendre dans les musées pour regarder à nouveau l’œuvre. Vous ne trouverez aucune trace dans le livre de Muhlstein des recherches anglo-américaines pionnières sur l’histoire sociale de l’impressionnisme qui, au cours du dernier demi-siècle, ont tellement modifié notre compréhension des peintures, faisant scintiller des paysages innocents, comme les meules de foin de Monet, avec des questions monétaires cachées. (Les meules de foin étaient en fait des meules de blé, les lingots accumulés de l’agriculture française.) Pourtant, Muhlstein est une chroniqueuse sympathique de la vie de Pissarro, et elle comprend que, bien que nous puissions vouloir sortir Monet ou Degas de leur cercle pour les voir individuellement, en les comparant aux maîtres passés et aux maîtres à venir, Pissarro appartient non seulement à son époque, mais à son équipe. Tout ce que signifie « impressionnisme », c’est aussi ce qu’il veut dire. En tant que moyeu de la roue impressionniste, il est dépendant de ses rayons pour son centrage. Et, aussi innocente que soit Muhlstein de l’histoire de l’art néo-marxiste, elle a un réel aperçu de l’économie pratique de la peinture impressionniste. La relation de Pissarro avec son marchand, Paul Durand-Ruel, apparaît peut-être comme le premier round de la danse amour-haine désormais perpétuelle entre artistes et marchands, le peintre étant d’abord reconnaissant pour l’argent, puis méfiant de la censure.

Pissarro est né en 1830 sur l’île de Saint-Thomas (îles vierges), alors colonie danoise. Ses parents étaient des Juifs séfarades, avec une combinaison typique d’une identité clanique hyper-forte et d’une identité nationale faible. Il a été envoyé étudier en France à onze ans et est tombé amoureux de la culture française. Forcé de rentrer chez lui six ans plus tard, il se retrouva obligé de quitter la petite île. Le résultat a été qu’il a passé quelques années sinueuses au Venezuela, un endroit peu prometteur pour le genre d’artiste qu’il avait décidé de devenir. Bien qu’il soit revenu à Paris à l’âge de vingt-cinq ans, il ne s’est jamais senti ou n’a jamais été autorisé à se sentir pleinement chez lui là-bas, ni ailleurs.

Derek Walcott a un jour consacré un long poème narratif au voyage de Pissarro des Caraïbes au continent, superposé au propre voyage ultérieur de Walcott, et a vu la peinture de maturité de Pissarro présager dans le paysage poussiéreux et sporadiquement luxuriant de l’île : « le paradis turbulent des rotondes lumineuses / au-dessus des allées de canne à sucre et des brumes transportées par des encensoirs, / puis, flamboyant des crêtes des Maracas – / les teintes crotons des impressionnistes ». Il est concevable que Pissarro soit arrivé à ces teintes croton sans référence à son enfance caribéenne, mais en tant que métaphore, l’idée est saine : l’identité insulaire de Pissarro était essentielle à sa vie toujours liminale. Il n’était chez lui qu’en compagnie de son clan, d’abord de sa famille réelle, puis de la famille du cercle impressionniste. (Même son nom était incertain ; trilingue, il signait ses peintures dans le style espagnol, comme Pizarro, comme le conquistador, jusque dans les années 1850.)

La judéité de Pissarro, que les auteurs précédents ont souvent traitée comme une question mineure, se révèle dans la biographie de Muhlstein comme étant véritablement englobante. La famille Pissarro, à la manière des marchands séfarades, était cosmopolite, aussi heureuse de s’établir à Londres qu’à Paris, aux Antilles ou en Amérique du Sud ; Ils étaient aussi, à contrecœur des clans, mutuellement dépendants et mutuellement rancuniers. La mère de Pissarro était, fidèle au stéréotype de la mère juive, patiente et toujours en train de se plaindre. Elle désapprouva tellement son mariage avec son ancienne servante, Julie Vellay, que pendant des années, elle refusa de prononcer son nom. Au début de la guerre franco-prussienne, elle écrit : « Je t’en prie, mon cher fils, ne fais rien de téméraire, souviens-toi que j’ai assez de tristesse. C’est triste pour moi, à mon âge, de n’avoir que deux fils et tous les deux loin, me laissant sans protecteur. Ne pensez jamais que nous sommes heureux et joyeux ici.

Si la judéité de Pissarro a pu permettre à certains dans son nouveau pays de le rejeter comme secrétement étranger, cela a eu d’autres conséquences. Les minorités persécutées sont parfois dédommagées pour leur persécution par une catégorisation bien intentionnée : après avoir été conçues pires qu’elles ne le sont, elles sont ensuite peintes pour paraître meilleures que n’importe qui peut l’être. Il ne suffit jamais d’être humain. Et c’est ainsi qu’à l’image européenne du Juif métamorphe et trompeur est apparue l’image compagne du Juif en tant que sage noble et clairvoyant. Lorsque Charles Dickens a créé le criminel juif Fagin, il n’était en grande partie pas conscient de son sectarisme – des gens comme Fagin étaient ceux qu’il savait diriger des gangs de pickpockets – puis il s’est rattrapé en anoblissant indûment M. Riah, dans « Notre ami commun », comme un patriarche biblique des temps actuels. Pissarro a été soumis au même jeu. Juif suspect dans la campagne française, aux cheveux prématurément blancs et à la longue barbe, il devint « le père Abraham » de ses amis parisiens alors qu’il n’était encore qu’un jeune homme ; sa judéité le dota de bonne heure d’une sagesse qu’il ne possédait pas encore tout à fait.

L’impressionnisme a commencé dans les années 1860 sous les auspices de deux institutions libérales qui s’étaient développées dans la France du milieu du siècle et qui ont continué à distinguer toutes les cultures artistiques qui en sont issues : le musée ouvert et le café. Les impressionnistes se sont tous réunis au Louvre. La pratique de l’accès libre aux collections nationales était établie depuis la Révolution, et il n’était pas très difficile d’obtenir une « carte de copiste », qui permettait d’entrer au Louvre avec un chevalet pour dessiner les tableaux. Les peintres indépendants en herbe obtiennent tôt ou tard une carte, y compris Berthe Morisot, qui est autorisée à copier dans la Grande Galerie alors qu’elle n’est qu’une adolescente. (Les impressionnistes accueillaient les femmes ; Morisot et Mary Cassatt ont été plus ou moins acceptés comme des égales dès le début.) Ce qu’il y a de pieux à dire, c’est que cette empreinte sur la tradition classique était essentielle à l’art des impressionnistes ; Manet a certainement beaucoup appris de la peinture espagnole, et la palette flamboyante de Rubens a évidemment influencé Renoir. Mais ils se sont rendu compte que le passé était devenu plus un fardeau qu’un lest.

Reconnaître une crise dans l’art est le début de sa résolution. Les jeunes peintres sortaient du Louvre pour boire et discuter de ce qu’il y avait à faire, et les cafés leur donnaient des endroits pour le faire. Le Café Guerbois, sur la Grande Rue des Batignolles, devient leur coup de cœur. Sisley, Renoir, Degas, Cézanne et Fantin-Latour y partageaient un dernier verre, avec Zola sur place pour prendre des notes. Ce n’est pas la moindre des ironies de l’histoire de l’art que les étapes intellectuelles cruciales vers une peinture de campagne lumineuse et en plein air dans les banlieues ensoleillées aient toutes eu lieu la nuit dans des cafés parisiens bondés et enfumés.

Pourtant, ces artistes, s’étant retrouvés en tant que groupe dans le café, n’ont été mis à l’épreuve en tant que groupe qu’en exil. En 1870 et 1871, pendant et après la guerre franco-prussienne et l’assaut sanglant de la Commune de Paris, de nombreux peintres qui ont pu sortir de France l’ont fait. (Manet est resté, faisant de beaux comptes rendus du massacre des communards.) Pissarro, dont la nationalité officielle était danoise, l’exemptant du service militaire obligatoire auquel les citoyens français étaient soumis, s’enfuit en Angleterre avec Julie, rejoignant Monet, Sisley et l’impressionniste plus académique James Tissot. C’était comme s’ils créaient inconsciemment à Londres l’expérience que des générations de peintres anglais et américains trouveraient à Paris : ils refaisaient leur art dans un exil commun.

Au cours de ces années londoniennes, deux choses se sont produites qui ont alimenté tout le reste. Tout d’abord, comme le soulignerait Pissarro, les peintres ont été exposés à l’œuvre tardive de J. M. W. Turner, les huiles et les aquarelles. Les paysages rouges, or et violets de Turner, presque abstraits mais toujours très nets, ont déclenché la libération de la couleur qui faisait partie intégrante de l’entreprise impressionniste. La couleur vive avait effectivement été bannie de la peinture pendant plus de deux siècles, en tant qu’ennemie de la forme ; les peintures en plein air de la soi-disant école de Barbizon avaient tendance à être d’une noirceur déprimante. Mais Turner utilisait la couleur d’une manière qui lui était propre et qui était ignorée en France. Les commentateurs ultérieurs ont minimisé ce pont crucial entre Londres et Paris, en partie parce qu’il interpole un élément romantique dans l’évolution de l’impressionnisme, ce qui s’accorde mal avec l’histoire plus simple du peintre en dialogue avec la nature. Peu importait que la couleur de Turner provienne de la rhapsodie romantique plutôt que d’une recherche empirique ; selon Pissarro, Turner était « peut-être le premier qui a su faire flamber les couleurs d’un éclat naturel ».

Deuxièmement, d’une manière tout aussi importante, quoique plus prosaïque, l’exilé londonien a vu émerger Paul Durand-Ruel comme peut-être le premier marchand d’art entièrement moderne. Héritier d’une galerie parisienne bien établie, il était arrivé à Londres comme un autre évadé. Au début, il n’avait pas de sympathie pour les impressionnistes, mais il s’est rendu compte qu’il se passait quelque chose de nouveau chez eux, qui pouvait être acheté bon marché et vendu cher. Il a effectivement engagé toute la distribution, y compris Pissarro, et leur a offert des avances. C’est ce qui a permis à l’impressionnisme de s’installer plus tard à New York et à Chicago, où Durand-Ruel a cultivé la nouvelle classe de millionnaires ; il ferait des peintres français, avec le temps, des hommes riches. Tout de suite, il a acheté un Pissarro pour plus cher que ce que Pissarro avait jamais fait à partir d’une image. Pissarro, alors père de famille avec trois enfants, a utilisé l’argent de la vente de son art pour payer l’épicier.

Le Paris dans lequel ces peintres sont retournés n’était pas un endroit invitant à essayer de créer un nouvel art de la lumière chaude et des couleurs vives. La première exposition impressionniste a lieu en 1874, sur l’un des boulevards barricadés lors de l’assaut de la Commune. En effet, avec les ruines du palais des Tuileries fumant dans le centre de Paris, produire un tel art aurait pu sembler impossible. Mais quiconque fouille dans l’histoire sociale européenne reconnaît à quel point tout a changé dans les années 1870. L’historien de Noël, par exemple, voit que bien que l’idée du Noël sécularisé, devenu la fête de l’abondance, ait germé à titre embryonnaire depuis le début de la révolution industrielle, cette conception de Noël ne s’est vraiment épanouie qu’au cours de cette décennie, lorsque les vitrines des grands magasins et les pères Noël sont apparus pour la première fois, dans une explosion de surplus, de papier et de guirlandes. En effet, l’économiste J. Bradford DeLong a démontré de manière convaincante que les années soixante-dix ont été « l’axe historique » de la roue de la modernité économique, une époque où la première révolution industrielle a cédé la place à la deuxième révolution industrielle de la technologie moderne et de la mondialisation. Le niveau de vie entame alors une ascension vertigineuse qui se poursuivra, malgré tout, pendant le siècle et demi suivant. Le génie des impressionnistes et de Pissarro, leur chef moral, a été d’avoir l’intuition que la ville qui s’élevait devant eux avait une prospérité beaucoup plus large que toutes celles qui les avaient précédées, et que leur rôle de radicaux sociaux et leur rôle de chanteurs de la scène quotidienne pouvaient ne former plus qu’un.

Avant cette décennie, peu de gens possédaient quoique ce soit ; après, presque tout le monde avait quelque chose. Des tableaux qui semblent être des boîtes de chocolat, comme le « Bal du Moulin de la Galette » de Renoir ou sa paire de tableaux se déroulant au restaurant Fournaise – des lieux qui sont maintenant ancrés dans nos esprits comme des images paradisiaques de la vie urbaine idéale – sont en réalité des tableaux de la classe ouvrière. Ce sont les gens qui ont soutenu les communards et voté pour les radicaux à l’assemblée nationale, mais ils ne sont pas prêts à être privés de la jouissance du moment par la politique ou la répression. Les impressionnistes l’ont vu avant tout le monde, comme le feront les artistes. Tout comme les artistes pop isolés vers 1962 ont vu venir le monde des médias – ils ont imaginé la dystopie de la bande dessinée dans laquelle nous vivons aujourd’hui lorsque la télévision à trois canaux en noir et blanc était la norme – les impressionnistes ont saisi dès le début l’émergence d’une culture de consommation en plein essor, et ils ont choisi d’en faire la chronique.

Le peu d’écrits en prose associés à l’impressionnisme donne une idée trompeuse de ses ambitions. L’essai bien-aimé de Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », par exemple, suggère le rôle du peintre en tant que flâneur, réalisant des images de la ville moderne à la manière du photographe de rue itinérant Cartier-Bresson, qui le fera plus tard. Mais le projet de Baudelaire est purement littéraire, et les peintres, y compris même Manet, son modèle supposé, reviendront encore et encore à des sujets uniques : un nu dans son bain, une assiette d’asperges, une meule de foin. La série obsessionnelle est leur forme de sonnet.

Pissarro s’était déjà emparé d’un sujet plus calme et plus subtil que ses confrères : la refonte de la campagne parisienne par la modernité, ou, pour le dire plus crûment, les processus de suburbanisation. N’ayant pas les moyens de payer les prix parisiens, il avait déménagé avec sa famille dans la banlieue sans prétention de Pontoise et avait peint ce qu’il y voyait. La plupart de ses tableaux pontoises ont une structure remarquablement uniforme : une longue route en perspective traverse une campagne française assez monochrome, tout en vert pastel. Il ne s’agit pas d’une ancienne route de campagne, mais d’un nouveau type de route, destinée aux charrettes et interrompue par des passages à niveau.

Dans une série de peintures discrètement séminales de 1873, il nous montre même une usine le long de la rivière près de Pontoise. Ces paysages ne sont ni un commentaire éditorial ni un éloge, juste une rencontre discrète et surprise avec la modernité. Les travaux de Pontoise ne sont certainement pas une protestation contre l’industrialisation des campagnes – la fumée qui s’échappe des cheminées de l’usine est aussi agréable chromatiquement que la rivière en contrebas, et les trois cheminées se reflètent dans l’eau de manière aussi égale que les peupliers dans Monet. Pissarro fait en effet un jeu de mots sur la ressemblance entre les cheminées, adoucies par l’atmosphère, et les peupliers qui s’élèvent à leur droite, le fait et le naturel égalisés par la lumière. Un monde, uni par un œil, c’est ce que vous voyez quand vous marchez dehors, dit le tableau. L’engagement envers ce qui est, et non ce qui était ou devrait être, est la politique de cette image. (L’usine, ce n’est peut-être pas un hasard, distillait des betteraves à sucre en alcool pour les liqueurs, un peu comme les distilleries de canne à sucre qu’il aurait connues dans son enfance à Saint-Thomas.)

C’est aussi à cette époque que la vie au sein de la maison et du jardin de Pontoise devient son autre sujet de prédilection. Ses portraits de sa fille Minette, datant de 1872, sont peut-être les meilleurs portraits d’enfant depuis ceux du romantique allemand Philipp Otto Runge. L’enfant sage est l’une des inventions modernistes centrales des années 1860 et 1970 – c’est, après tout, l’époque d’Alice et son miroir – et Minette nous regarde comme une Alice française : d’une manière plus élevée, mais aussi à parts égales intelligente et sensible, une petite fille dans ce moment étrange de jeunes filles qui, Bien qu’ils soient habillés d’une manière qui semble trop mature, ils l’honorent d’une seconde maturité intérieure qui leur est propre. C’est ici que commencent les enfants sages de John Singer Sargent et de Cecilia Beaus. (Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir les cernes sous les yeux de Minette ; elle était tombée malade et est morte deux ans plus tard, laissant son père le cœur brisé.)

La peinture de Pissarro des années 1870 peut parfois sembler sous-alimentée, vidée du drame pictural le plus conventionnel. Pourtant, sa sublimation persistante de l’expérience en sensation s’est avérée être le catalyseur du saut le plus avancé qu’un des impressionnistes puisse faire. C’est ce qui s’est produit dans le long et doux mentorat qu’il a donné à Paul Cézanne, dans les années soixante-dix – le travail de guide et de garde qui ferait de lui le « Père Abraham ».

Cézanne à l’époque était un peintre difficile à aimer et un homme encore plus difficile à aimer. Enfant riche de province, il essaya, selon un schéma familier, de dissimuler ses racines par un spectacle élaboré de mauvaises manières bohèmes. Il s’est fait un point d’honneur d’être impoli avec les gens qui l’intimidaient, dans un numéro ennuyeux de remerciement à Dieu, je joue au garçon de la campagne. Quand Cézanne entrait au café Guerbois, il « gardait toujours son pantalon relevé avec une ceinture rouge, comme un ouvrier » et « jetait un œil méfiant sur le groupe », se souvient Monet. (Manet, d’une élégance instinctive, est resté à l’écart des spectacles impressionnistes en partie pour éviter d’avoir à être dans la même pièce que Cézanne.)

Les tableaux de Cézanne étaient alors des images proto-expressionnistes maladroites de violence et de perturbation. Lorsqu’il se retira de Paris en Provence, à la fin des années 1860, il fut universellement jugé, même par son meilleur ami, Zola, comme en situation d’ échec. Mais Pissarro, qui avait près de dix ans de plus, a compris que l’agressivité de l’homme masquait son extraordinaire sensibilité. Comme Pissarro, Cézanne avait un génie pour la recherche visuelle sans avoir un talent particulier pour la peinture. Pissarro le prend sous son aile et peint avec lui, pas à pas pendant plusieurs années, l’obligeant tendrement, par son propre exemple patient, à travailler son agonie artistique dans une simple grille de marques et de touches répétées qui recréeront le monde. Toit en terre cuite par mur ocre par prairie chartreuse, Pissarro ralentit la main de Cézanne et force son attention vers les détails intérieurs. Peintes côte à côte, les abréviations télégraphiques de Pissarro et de Cézanne deviennent difficiles à distinguer. Pissarro lui a appris à sublimer l’angoisse érotique en appréhension sensuelle – les seins sans fin que Cézanne gribouillait sexuellement se sont sublimés en pommes. L’exemple de Cézanne a ensuite enseigné aux cubistes comment le faire, et les cubistes nous ont ensuite enseigné. C’était l’une des avancées fondamentales de la vision moderne.

Pissarro n’a jamais abandonné le rôle de tuteur, particulièrement ouvert aux nouveaux talents : lorsque Seurat est arrivé dans la décennie suivante avec son système de points, il a dégoûté Degas et Monet, qui pensaient que s’échapper des systèmes pseudo-académiques était l’idée même d’être impressionniste. Pissarro a compris que le système était secondaire par rapport à la sensualité, la capacité de cristalliser la sensation en atomes chromatiques spécifiques. Non seulement il a accueilli Seurat, mais pendant un certain temps, il a humblement refait son propre style d’après celui du jeune peintre. Julie était vexée : « Tu as fait du pointillisme, puis tu as arrêté de le faire. Pourquoi? Soit c’était bon, soit ça ne l’était pas. Pissarro a même vu les vertus particulières de Vincent van Gogh. (Theo van Gogh a un jour essayé d’envoyer son frère vivre avec les Pissarro ; Camille, reconnaissant que Vincent était un grand génie et un hôte terrible de la maison, le passa au Dr Gachet, qui devint le sujet du plus grand portrait de l’artiste.)

On ne veut pas exagérer la place de Pissarro. Bien qu’il ait été au premier rang des gens, il n’a jamais été au premier rang des artistes. Au Met, vous entrez dans une salle de Monet et vous êtes ébloui par la perfection du ton ; vous vous dirigez vers les cyprès de Van Gogh et vous êtes stupéfait, à nouveau, de voir la nature ordinaire refaite en hallucination. Pour la plupart, Pissarro ne tient que son rang.

Jusqu’à sa dernière décennie, c’est-à-dire. Dans l’art, les styles tardifs ont tendance à distiller tout ce qui a précédé. Pissarro est l’une des rares exceptions. Beaucoup d’artistes, Titien et de Kooning, ont trouvé une seconde enfance dans la vieillesse ; Aucun autre peintre n’a jamais rajeuni dans la soixantaine. Dans les années 1890, fort d’une certaine richesse et d’une certaine notoriété (l’ouverture audacieuse d’une galerie à New York par Durand-Ruel avait connu un énorme succès), Pissarro loue un atelier au quatrième étage du Grand Hôtel du Louvre. En regardant les rues et le jardin des Tuileries en face de l’hôtel, il possédait enfin un sujet qui lui était propre. « Je suis ravi d’avoir la chance d’essayer de peindre ces rues de Paris », écrit-il à son fils Lucien, lui aussi artiste. C’était le genre, a-t-il poursuivi, que « les gens ont l’habitude de dire qu’ils sont laids, mais qui sont si argentés, si pleins de lumière et de vie, complètement différents des boulevards – c’est tellement moderne ! » (La façon dont il distingue ces rues des boulevards haussmanniens un peu plus au nord est typique d’un citadin ; Les New-Yorkais voient SoHo et Chelsea comme des opposés atmosphériques, là où d’autres les voient comme une différence de taille.)

Bien que les impressionnistes se soient parfois essayés à une vue des nouvelles rues d’en haut – notamment Monet dans son tableau du jour de la Bastille agitant un drapeau – aucun n’en avait fait l’objet d’une enquête obstinée. Mais Pissarro a choisi de peindre le jardin des Tuileries, autrefois le lieu de tant de violence, à partir d’une vue détachée mais non désabusée, dans la lumière hivernale qu’il aimait. Il n’a pas été pris par l’explosion de couleurs festives dans les rues qu’il a vues en contrebas, mais par le mouvement rapide, nerveux et fourmi des gens autour et à travers les trottoirs et les jardins. Là où Seurat avait cherché une sorte de monumentalité dans les représentations en frise de gens ordinaires dans un parc, Pissarro a fait exactement le contraire : il a profité de la vue aérienne pour miniaturiser ses Parisiens, les transformer en minuscules points vacillants répartis et activés sur l’ensemble du tableau afin que, démocratiquement, aucune forme ou incident ne prenne le pas sur un autre.

On avait l’habitude de dire qu’il s’agissait des premières images « all over », anticipant d’un demi-siècle la découverte par Jackson Pollock du pouvoir hypnotique d’une image dans laquelle le centre n’a pas plus d’importance que le bord. Le plan de l’image dans ces vues tardives de la ville est aplati d’une manière prémonitoire, écrasé et comprimé – à tel point que la basilique Sainte-Clotilde, avec ses tours jumelles de style gothique, est toujours présente à l’arrière-plan, bien qu’elle soit en fait de l’autre côté de la Seine, sur la rive gauche. Mais il y a des progrès à petite échelle comme à grande échelle. Pissarro, si souvent simplement génial auparavant, devient un peintre tranquillement virtuose dans ces derniers tableaux. Les petits barbouillages qui représentent les passants sont des miracles de caractérisation. Bien qu’elles ne soient guère plus grandes qu’un bout de doigt, elles montrent un monde aussi avidement détaillé que celui de Proust : des femmes de la société qui se promènent avec d’autres femmes de la société ; des célibataires solitaires qui promènent leurs chiens ; Un petit garçon en blouse jouant avec un cerceau à l’ombre d’un arbre.

La dernière décennie de Pissarro a été dominée par l’affaire Dreyfus, dans laquelle il a joué un rôle de premier plan, perdant l’amitié des antidreyfusards réactionnaires Degas et Renoir en cours de route. On lui rappela que, même s’il était un petit Juif, il n’en restait pas moins un Juif. Pourtant, dans l’ensemble, ses dernières années – il avait soixante-treize ans lorsqu’il mourut, en 1903 – furent sereines et productives d’une manière que peu d’artistes vieillissants ont connue. (Son seul rêve inassouvi était d’avoir une « exposition de la famille Pissarro » avec ses enfants, qu’il encourageait tous, filles et garçons, à devenir des artistes.) Muhlstein cite les réflexions ultérieures du critique Thadée Natanson : « Est-ce parce qu’il était infaillible ? Parce qu’il était infiniment juste et infiniment bon ? Ou parce que son nez proéminent était crochu, et sa barbe très blanche et très longue ? Mais pour ceux qui l’ont connu dans les années 90, il était vraiment une sorte de Dieu bienveillant.

En fin de compte, ce que nous aimons le plus chez Pissarro, c’est son personnage, et dire cela n’est pas être condescendant face à sa peinture. Nous le connaissons à travers ses œuvres apparemment d’observation. Les gens dévoilent leur personnalité à travers la recherche du plaisir de manière plus éloquente qu’ils ne le font à travers la poursuite de la nouveauté, et c’est pourquoi nous aimons les impressionnistes et encombrons leurs salles : ce sont presque seuls, que nous pouvons connaître si bien en tant que personnes. Degas était maussade et intelligent ; Renoir bienveillant, mais pas plus brillant qu’il ne devait l’être ; Manet insaisissable et froidement contradictoire dans ses manières. Il suffit de regarder une seule toile de Van Gogh pour connaître son énergie et sa tragédie, et une toile de Pissarro pour saisir son honnêteté. En choisissant un art qui, en apparence, niait l’expression de la personnalité, ces peintres ont fini par être tellement investis dans la manière de faire des images qu’ils ne pouvaient pas se déguiser d’eux-mêmes.

De tous, Pissarro, bien qu’il soit le moins immédiatement impressionnant, offre une sorte d’assiduité singulièrement rayonnante. Aujourd’hui, nous levons les yeux des Tuileries à la fenêtre de l’hôtel, et nous le voyons nous voir. Enfant juif déboussolé, insulaire qui voulait se rendre à Paris pour peindre, il finit par devenir le saint patron de la lumière de décembre. Le soleil d’hiver brille encore dans ses dernières toiles, aussi chaud qu’il l’avait imaginé. ♦

Publié dans l’édition imprimée du numéro du 1er et 8 janvier 2024, avec le titre « Soleil d’hiver ».

Adam Gopnik, rédacteur, collabore au New Yorker depuis 1986. Il est l’auteur, plus récemment, de « The Real Work : On the Mystery of Mastery ».

Views: 26