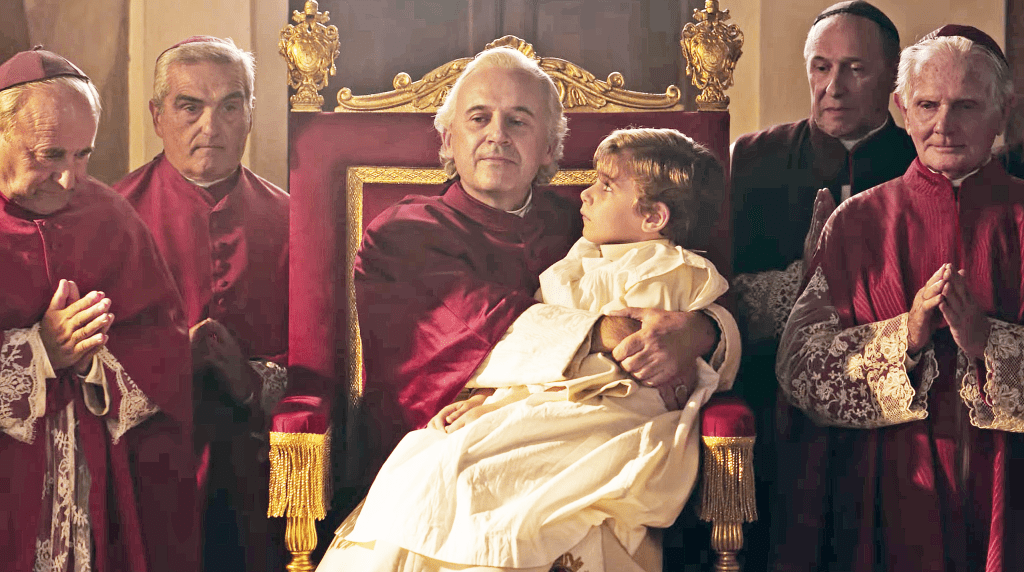

L’histoire débute en 1858, dans le quartier juif de Bologne, qui alors n’est plus tout à fait un ghetto – comme celui de Rome que l’on verra dans la suite du film et qui témoigne du degré de soumission, voire d’abjection que l’Eglise catholique exige des juifs. Bologne fait encore partie des Etats pontificaux et les soldats du Pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du Saint Office, l’inquisition des dominicains, la police papale est venue prendre Edgardo, leur fils de six ans. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est incontournable : il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d’Edgardo, bouleversés, entament un calvaire. Ils vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenus par l’opinion publique de l’Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l’Église et le Pape refusent de rendre l’enfant, parce qu’il s’agit pour eux de conserver une puissance que leur disputent à la fois les progressistes italiens et les patriotes qui rêvent d’unité, un mouvement qui s’empare alors de l’Europe… C’est un magnifique film historique et pourtant dans le fond nous n’apprendrons pas grand chose des événements, assez pour nous étonner de la longévité de ce pape dont le règne fut un des plus longs de l’histoire mais aussi celui où les espérances mis en lui par les progressistes virèrent au désenchantement comme le montre le film. Le pape, Pie IX, parait la proie de ses délires antisémites, de ses peurs face à son trône temporel qui vacille, se braque sur l’infaillibilité pontificale. Le temps des nations est là… Sa morgue lui aliène à peu près tous les soutiens non seulement des communautés juives mais des souverains d’Europe eux-mêmes vacillants face à la poussée des peuples, y compris Napoléon III. Mais qu’adviendra-t-il de l’enfant ?

A l’âge de Bellochio (83 ans) pour faire un film d’une telle force il faut que l’amour du cinéma soit dans un au-delà des idéologies pour atteindre l’épopée et l’intime à la fois…

Une telle histoire ne changera pas beaucoup l’opinion de ceux qui verront ce film. Chacun y trouvera matière à confirmer son idéologie, je le crains, parce que le cinéma atteint ici la force du destin, ce qui est implacable, inéluctable, sans prétendre démontrer, la simple description des forces entraînées par leur propre mouvement.

Avoir un destin juif est-il a-historique ? Cette histoire ne se situait pas seulement entre 1858 et 1870 avec un pape nommé Pie IX, puisque en 1953, après l’extermination massive des gens de mon espèce, il y a eu quelque chose assez semblable avec l’affaire Finaly. L’affaire Finaly se déroule en France de 1945 à 1953 et concerne la garde de deux enfants juifs dont les parents déportés ont été victimes de la Shoah. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le couple Finaly, qui vivait dans la région de Grenoble et se savait menacé, confie ses deux enfants à une institution catholique. Les parents sont déportés et tués dans le centre de mise à mort nazi Auschwitz-Birkenau ; les enfants sont alors placés chez une tutrice catholique qui, à la Libération, refuse de les rendre à leur famille proche sous prétexte qu’ils ont été baptisés. Rendue publique, l’affaire implique de nombreuses personnalités catholiques, juives et gouvernementales, l’Église catholique en tant qu’institution et même l’État espagnol franquiste, et donne lieu à de multiples actions judiciaires. Les enfants Finaly ne sont finalement confiés à leur famille proche qu’en 1953. Cette affaire, dans laquelle l’antisémitisme apparaît ouvertement, a ainsi dégénéré en « guerre de religion », voire en affaire d’État, récemment les archives précédemment scellées du pape Pie XII ont été ouvertes aux historiens le 2 mars 2020 sur ordre du pape François. Un des premiers à examiner les dossiers est l’anthropologue et historien juif américain David I. Kertzer, prix Pulitzer 2015, les documents qu’il a consultés montrent que le Vatican a ordonné au clergé français de ne pas rendre les enfants Finaly à leur famille. Le tout pour une enfant juive comme moi sur fond de peur de la deuxième guerre mondiale avec en toile de fond l’affaire Rosenberg et des tas d’anecdotes dont je vous fait grâce.

Bref quelqu’un d’origine juive comme moi et communiste s’identifiera aisément au fils ainé de la famille traumatisé par cet enlèvement inique. Le fils aîné témoin de l’enlèvement de son cadet, de la vie gâchée de ses parents, des mensonges dont ils ont été victimes, devient « patriote » de l’unité Italienne dans ce qui sera Bologne la rouge, et il affirme son athéisme, tout en poursuivant son identité familiale et s’opposant à ce que le « converti » revienne baptiser la mère sur le lit de mort, alors qu’elle le refuse. En effet dans ma génération on devenait communiste parce qu’on était juif… C’était pour mieux affirmer que bien au-delà des religions, d’un Dieu coupable de tant de maux, il nous restait la revendication à la justice, voire au martyre nous les descendants de ceux qui ont préféré tout subir plutôt que renier.

En revanche j’imagine que ceux qui parmi mes camarades s’obstinent à me faire la leçon sur le fait que je ne serais pas juive et qu’il ne s’agit pas d’un peuple mais d’une religion qui comme toutes les religions doit être bannie y verront confirmation de leur vertueuse laïcité … Ceux qui, quand je les aurai suppliés pour la dixième fois de parler d’autre chose dans les discussions amicales, quand ils s’obstineront à me torturer à des heures de détente avec ce qui se passe à Gaza, m’expliqueront qu’ils ne sont pas antisémites vu qu’ils n’ont jamais rencontré de juifs et que leur curé était un juste… Ceux-là ne seront pas touchés par ce père hurlant sa douleur, ils oublieront la scène où ce père impuissant est saisi par une souffrance brutale, qui le pousse à se battre lui-même, à se flanquer des coups pour que cela s’arrête enfin… Et personne ne daigne s’arrêter… Pourquoi s’arrêteraient-ils puisque chacun sait que je défends les Palestiniens et ils continueront à ne pas comprendre ce qui me pousse quand je les entends, à me flanquer des coups sur la tête pour que cela s’arrête, tout le monde se fout des Palestiniens et des juifs, et peut causer de « ça » sans problème, mais Bellochio lui a magnifiquement esquissé la force du destin qui dans la Storia pousse l’animal humain à hurler à la mort pour ce qui pour les autres est simplement « politique ».

Revenons en au film et il vaut la peine d’être vu…

Parce que ce film allusif sur le plan historique est comme celui de Scorsese « Killers of the Flower Moon » (ces vieillards octogénaires ont une sacrée puissance en tant que cinéastes) d’une force inouïe parce qu’au cœur de la fresque, il y a l’intimité, celle de ces parents, cette mère qui atteint la grandeur lucide des souffrances de l’enfantement face à tous les pouvoirs dont elle sait la lâcheté.

Mais il y a un autre parallèle avec le héros de Scorsese : qui est l’enfant converti de force ? Celui qui va devenir prêtre ? Il est à peu près aussi énigmatique que Leonardo de Caprio tuant l’être aimé pour complaire à la force du « King », le « parrain » qui le domine. L’enfant de l’enlèvement, l’adulte devenu prêtre est tout aussi lisse mais a de brèves révoltes peut-être s’identifie-t-il à jésus ce juif baptisé dont il rêve d’arracher les clous, le reste du temps on s’interroge sur ce qui le meut et on se dit que cet enfant-là ne cherche qu’à se réfugier dans des jupes, celle de sa mère pour fuir les soldats du pape qui l’enlèvent et les jupes du pape quand il joue à cache cache…

Tout est ainsi, jamais rien n’est réellement élucidé dans cet opéra lyrique ni l’histoire avec un grand H ni les contradictions de ce lavage de cerveau enfantin, on sait seulement qu’il est « bien », et que c’est mal peut-être.. Il est calme, trop calme jusqu’à ce que le gouffre du manque se réveille et nous laisse entrevoir un chaos qui révèle celui de l’histoire italienne…

Oui c’est un opéra, l’image qui décrit l’épopée autant que le drame intime est magnifié par la musique très présente de Chostakovich et de Fabio Massimo Capogrosso. La musique comme dans un opéra, est là de bout en bout du film, et souligne voire surligne tous les affects comme dans Verdi, le destin qui voue un enfant au chaos et celui-ci est une énigme pulpeuse et impassible que seule la mère a la capacité de réveiller.. Mais la mort de cette dernière sera aussi la séparation définitive, la confirmation de leurs choix, celui de la mère renonçant à la chair de sa chair pour rester juive.

Le parti du classicisme que l’on pourrait reprocher à Bellocchio rehausse au contraire la force de la narration soutenue par des acteurs éblouissants de justesse. C’est bien le cinéaste de Vincere …

Danielle Bleitrach

Views: 0