Carine Chichereau Peintresses en France

Il y a aujourd’hui un mouvement de découverte de la créativité non pas « féminine » mais des femmes. En particulier sont redécouvertes des femmes qui n’étaient pas seulement les « muses » du surréalisme ou de la peinture de weimar mais bien de grandes artistes comme Krull Germaine, Charlotte salomon ou Elfriede Lohse-Wächtler dont le destin tragique eclipse celui de Camille Claudel. Frida Khalo bien sûr, mais leur statut de victime a longtemps occulté leur oeuvre et on commence à peine à voir en elles des artistes à part entière, mais il y a quelque chose qui demeure en elles c’est l’errance et la liberté à une puissance telle qu’elle s’entrelace avec l’histoire, celle des vaincus dirait Walter Benjamin. Avec Etel Adnan c’est le féminisme qui s’exprime comme puissance d’un monde dont on dit qu’il le nie. (note de danielle Bleitrach)

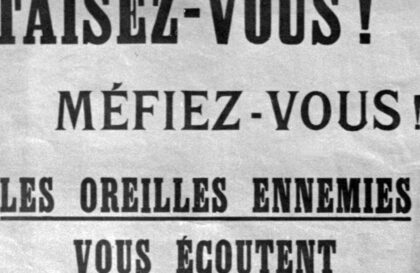

photo Etel Adnan, Paris, octobre 2016 © courtesy Antonio Maria Storch

Etel Adnan : Un printemps inattendu (diacritik.com)

« Dans son œuvre et son travail, Etel Adnan « contient des multitudes », elle est notre Whitman moderne. » Lynne Tillman

Etel Adnan est la femme des confluences. Confluence des origines : née à Beyrouth, d’une mère grecque orthodoxe de Smyrne, et d’un père turc musulman de Damas, haut gradé de l’armée ottomane, elle illustre ce qu’il y a de meilleur dans la rencontre de l’Orient et de l’Occident. Confluence des arts : peinture, dessin, leporello, céramique, tapisserie, poésie, roman, théâtre, essai – à travers les innombrables facettes de son art, elle a exprimé tout ce qui était exprimable, du plus universel au plus intime.

Etel Adnan est une âme nomade et libre, qui a vécu au Liban, en France et aux États-Unis, a trempé son esprit dans la littérature, l’art, la philosophie, le savoir et surtout le ressenti, que toute son œuvre reflète si magnifiquement. À lire et voir son œuvre, on a parfois l’impression que son âme est celle d’une enfant, mais aussi qu’elle a mille ans.

2019 / 2020

Tapisserie – basse lisse 100% laine © courtesy Galerie Lelong

Elle dit que son enfance fut solitaire. Sa mère, jeune fille pauvre, à seize ans rencontra dans la rue le gouverneur de Smyrne : quelques temps plus tard, ils se marièrent. Âgé de vingt ans de plus qu’elle, il avait étudié en compagnie de Mustapha Kemal à l’académie militaire d’Istanbul, et il avait déjà fondé une famille à Damas. Avec la chute de l’empire ottoman et l’incendie qui ravagea Smyrne en 1922, chacun d’eux avait déjà vu son monde s’effondrer quand naquit Etel en 1925, à Beyrouth où ils s’étaient réfugiés. Chacun portait en lui-même un univers tout entier, avec sa langue, sa culture, sa religion. Dans la maison d’enfance d’Etel Adnan, il n’y avait que deux livres : la bible et le coran, côte à côte sur une étagère. Etel est née de la rencontre de ces deux univers si différents. Petite, elle parlait grec et turc à la maison, arabe et français à l’extérieur, et elle étudiait l’anglais à l’école. Après la première guerre mondiale, en effet, l’empire ottoman avait été dépecé : la France avait reçu le Liban. Enfant unique, issue d’un étrange mariage (les couples mixtes étaient rares à l’époque, pour ne pas dire interdits), Etel jouissait d’une grande liberté. Elle aimait se promener seule dans la montagne, elle allait nager dans la mer, ce que peu de filles faisaient à l’époque.

1941. Elle a seize ans quand son père meurt, et elle doit interrompre ses études pour gagner sa vie, ce que là encore peu de jeunes filles font à son âge – seulement la guerre a tout changé. Elle décroche un emploi au bureau français de l’information, mais c’est un vrai crève-cœur pour elle de ne plus étudier. Un jour, son supérieur la trouve en larmes, et elle lui avoue son désir profond d’apprendre. Sentant déjà ses immenses possibilités, il l’autorise à consacrer ses matinées à l’étude, et elle réussit à passer son baccalauréat qu’elle obtient avec les honneurs. Elle s’inscrit à l’École des Lettres, un institut de poésie et de philosophie nouvellement créé. Ses professeurs, très impressionnés par ses capacités, font tout pour lui obtenir une bourse, mais sa mère est tellement désespérée à l’idée de voir partir sa fille qu’elle menace de lancer une grenade sur l’école et de tout faire sauter.

Au bout de deux ans, en 1949, Etel part malgré tout à Paris et s’inscrit à la Sorbonne, en philosophie. Là, sa conscience politique commence à s’éveiller, mais surtout, elle découvre Sartre, et c’est la révélation. L’existentialisme lui apprend qu’il peut exister une morale sans religion, et qu’on est responsable de ses décisions, ce qui pour elle, instruite dans le moule corseté de l’enseignement catholique, est une libération. À Paris, elle est assez solitaire, passe beaucoup de temps à se promener, ses pas la mènent au musée du Louvre : et là c’est une autre révélation. La Victoire de Samothrace, mais surtout la Vénus de Milo la plongent dans un trouble profond.

Un jour, on lui propose à nouveau une bourse, mais cette fois pour aller étudier à Berkeley et Harvard. Dans les universités états-uniennes, sa pensée politique s’étoffe. Elle rencontre des Palestiniens et prend conscience de la situation géopolitique du Proche-Orient. Elle entame un doctorat en philosophie, mais au bout d’un moment abandonne, et part au Mexique, où elle voyage pendant de longs mois. C’est après le décès de sa mère qu’elle décide de s’installer, et décroche un emploi de professeure d’université spécialisée en philosophie de l’art au Dominican College of California de San Rafael, au nord de San Francisco. Elle y enseigne pendant vingt-cinq ans.

Etel Adnan écrit déjà depuis longtemps de la poésie en français, mais elle ne pratique pas l’art, bien qu’elle l’enseigne. Un jour, vers le milieu des années 1950, Ann O’Hanlon, directrice du département artistique, la questionne à ce sujet : « Vous êtes peintre ? » « Non », répond Adnan. « Mais comment pouvez-vous parler de ce que vous ne connaissez pas ? » « Ma mère disait que j’étais maladroite ». « Et vous la croyiez ? » répond O’Hanlon. Cette phrase libère Etel Adnan. Ann O’Hanlon l’invite à venir la voir dans son département, et elle lui met entre les mains une série de pastels. Quelques mois plus tard, elle lui donne une toile, des ciseaux, un couteau à palette et des tubes de couleur en lui disant : « Allez-y, vous êtes douée naturellement, vous n’avez pas besoin du fusain. » La philosophie d’Ann O’Hanlon en matière d’apprentissage consiste à laisser les étudiants « se trouver eux-mêmes » : c’est la méthode états-unienne. Etel Adnan ne lâchera plus jamais son couteau à palette.

1959. À l’époque, la France est en pleine guerre d’Algérie. Etel Adnan est tellement choquée par les actes de guerre commis par les Français, qu’elle décide de ne plus écrire dans cette langue. À l’époque, elle ne s’aventure pas encore à écrire en anglais, mais elle peint : « La peinture m’a ouvert un autre mode d’expression. Comme mon arabe n’était pas formidable, un jour, par défi, j’ai dit : je vais peindre en arabe ! »

Elle ne croyait pas si bien dire. En effet, peu de temps après, en 1963, elle découvre à San Francisco les leporellos, sorte de livres accordéons japonais d’un format d’environ neuf centimètres par seize, qui dépliés peuvent atteindre plusieurs mètres. Elle invente alors ses « Livres d’artiste », dont elle réalise le premier en 1964. Elle commence par écrire des mots en arabe, d’une écriture malhabile car c’est une langue qu’elle ne maîtrise pas à l’écrit, mais au lieu de chercher à imiter la calligraphie classique, elle y mêle la peinture. Il ne s’agit cependant pas d’une illustration : « Je découvrais, à force d’expérience, qu’écrire et dessiner ne faisaient qu’un. » Ainsi a-t-elle fabriqué plus de deux cents leporellos, en reproduisant les textes de bien des auteurs arabes, comme les poètes Adonis, Mahmoud Darwich, des classiques comme al-Moutanabbi, mais aussi de la prose moderne comme celle d’Elias Khoury. Son Livre d’Artiste Rihlat Ghandi al-Saghir est la copie exacte du chapitre six du roman de Khoury sur la guerre du Liban, Le Voyage du petit Gandhi.

« Quand on me demande si les dessins et les aquarelles qui accompagnent les textes écrits sont des « illustrations », je réponds que non ; ce sont en quelque sorte des « équivalences », à la fois réponse et contrepoint au texte, pas seulement sur une base structurelle, mais aussi comme moyen de transmettre une lecture, une réponse intellectuelle et émotionnelle à la poésie. Au lieu d’expliquer, d’analyser avec des mots la manière dont je comprends un poème ou un texte, j’utilise le langage de la peinture : alors, les mots écrits et le texte visuel se reflètent les uns les autres et forment une entité nouvelle qui les combinent tous ensemble. » Pour Etel Adnan, l’art des mots comme de l’image n’est qu’une manière pour notre esprit de traduire le monde.

Huile sur toile © courtesy Galerie Lelong

Les années 1970 sont une parenthèse douloureuse dans la vie d’Etel Adnan. En 1972, elle revient travailler à Beyrouth en tant que journaliste et rédactrice-en-chef du journal L’Orient-Le Jour et s’occupe des pages culturelles du journal Al-Saffa. La guerre éclate. Adnan est aux premières loges : depuis les fenêtres de son appartement, elle voit les bombes exploser sur le camp de réfugiés de Tell Zaatar pendant cinquante-neuf jours. Elle en tire le recueil de poèmes L’Apocalypse arabe, qui contient cinquante-neuf poèmes écrits en anglais. Elle finit par quitter Beyrouth, mais sans jamais cesser d’y revenir. Profondément choquée par l’assassinat ignoble de Marie-Rose Boulos par des phalangistes chrétiens, elle écrit en français son seul roman Sitt Marie-Rose, qui rencontre aussitôt un succès immédiat, et est traduit en une dizaine de langues. Ce roman devient un des textes fondateurs du féminisme arabe.

Elle retourne alors s’installer en Californie du nord, à Sausalito. Sans doute par besoin de retrouver un ancrage après toute cette violence, après ce nouvel exil, Etel Adnan se prend alors de fascination pour le mont Tamalpais, le pic de la chaîne côtière près de San Francisco, qu’elle côtoie depuis si longtemps. Cette montagne devient peu à peu son point de repère, car où qu’on soit dans la région, on la voit toujours. Adnan observe les changements de lumières, la présence des nuages, elle se met à la représenter, et pendant un moment, elle ne peint, ne dessine plus que le mont Tamalpais, qui devient un peu sa montagne Sainte-Victoire, ainsi qu’une sorte de compagne à la présence bienveillante et protectrice, toujours présente. Elle écrit même un livre sur elle.

Crayon et aquarelle sur papier © courtesy Galerie Lelong

Avec le temps, Etel Adnan est devenue une figure d’envergure au Liban, où elle est une intellectuelle et une artiste reconnue, mais le reste du monde est encore peu au fait de son art. Le grand choc se produit en 2012. En 2011 a lieu à Beyrouth une rétrospective de son œuvre à la galerie Sfeir-Semler. Est alors présente à Beyrouth Carolyn Christov-Bakargiev, la directrice de dOCUMENTA 13, une des plus célèbres expositions d’art contemporain au monde qui a lieu tous les cinq ans à Cassel, en Allemagne. Celle-ci se rend à la galerie Sfeir-Semler, et aussitôt elle est conquise : elle invite Etel Adnan à exposer lors de dOCUMENTA 13. Celle-ci y présente quarante petits tableaux, ainsi qu’un film et deux livres. Et soudain, c’est la gloire. On s’arrache ses œuvres. Elle est invitée aux plus grandes expositions, dans des musées tels que le MOMA, à New York, à l’Institut du Monde Arabe à Paris, à la galerie Serpentine à Londres, etc. À quatre-vingt-sept ans, Etel Adnan est la nouvelle artiste en vogue sur la scène internationale – un peu comme Louise Bourgeois qui « explosa » à soixante-quinze ans.

Aujourd’hui, à quatre-vingt-seize ans, Etel Adnan continue plus que jamais de peindre et d’écrire. Ses œuvres sont présentes dans de très nombreux musées, comme le Centre Pompidou, le MOMA, le M+ de Hong Kong, le Musée d’art moderne de Tunis, l’Institut du Monde Arabe, le British Musem, la Tate Gallery, etc. Depuis près de vingt ans, Adnan vit à Paris, et séjourne régulièrement dans les Côtes-d’Armor. Le secret de sa longévité se situe sûrement quelque part dans son enthousiasme inentamé pour la vie et pour l’art.

Ce qui frappe en effet quand on lit les textes d’Etel Adnan, sa poésie comme ses essais, et quand on voit ses œuvres, c’est d’une part leur fraîcheur – la couleur est presque toujours présente, franche et pourtant nuancée, vive et pourtant douce – et d’autre part leur profondeur. En quelques coups de pinceau ou de couteau à palette, Etel Adnan sait recréer un univers tout entier, vibrant de vie, dont les arabesques ou les formes géométriques abstraites nous parlent avec une clarté totale. Laissons-lui la parole pour comprendre sa manière de travailler et les différentes techniques et médiums :

« Quand je peins un tableau, je travaille à l’huile et au couteau à palette. Vous voyez, il existe aussi un dialogue avec les outils qu’on utilise. Quand on se sert d’un pinceau, on ne travaille pas de la même manière qu’avec le crayon ou le couteau à palette. Avec le couteau, je fais de larges aplats d’une même couleur. Si je travaille au pinceau et à l’aquarelle, le médium est plus libre, alors ma main est plus libre, et le résultat est différent. Quand j’utilise de l’encre, ce qui me plaît beaucoup, je suis le chemin du pinceau. Souvent, je ne sais pas où il va me mener.

Je ne sais jamais où je vais en art, parce que je ne travaille pas sur un modèle strict. Ni sur un paysage précis. Mais avec l’idée de paysage. Ce qui est très différent. Un paysage, c’est aussi le jeu des pouvoirs, ce sont des forces qui créent un paysage. Une colline surgit à votre droite, puis une autre, la troisième tombe vers le bas, c’est une manière de percevoir les choses car les collines sont là. Mais nous les considérons comme la rencontre d’énergies contraires. Voilà comment je vois un paysage, et quand je peins, je cueille, je capture ces différentes énergies au moyen de différentes couleurs et formes, ce que je fais d’instinct. On ne connaît pas le résultat avant de l’avoir vu. Quand j’applique de l’encre sur le papier, je le suis, j’incurve la ligne, puis j’en vois une nouvelle, et je ne sais pas du tout où va l’autre ligne. […] Quand on prend le pinceau ou le crayon, un nouveau monde s’ouvre à nous. Le pinceau ouvre des univers qui sont fermés au crayon, qui, lui, en ouvre d’autres. Nous appelons ça des possibilités, mais en fait ce sont des univers. »

Malgré les infinies souffrances qu’elle a traversées – solitude de l’enfance, perte très jeune de son père, exil, guerre –, Etel Adnan semble avoir échappé à ce qui aurait brisé la plupart des êtres : elle est demeurée intacte, pleine d’énergie, d’amour, d’espoir, solide comme le mont Tamalpais et animée de la même force apaisée, immense dans le paysage artistique, sans pourtant jamais vouloir le dominer. Sans doute l’écriture est-elle davantage le véhicule de ses inquiétudes, Ying par rapport au Yang de sa peinture. Les mots sont peut-être plus prompts à dénoncer, à montrer la cruauté et l’horreur. N’a-t-elle pas écrit son premier poème en anglais, en 1965, pour dénoncer la guerre du Vietnam ? L’écriture est aussi le mode d’expression de la journaliste, de l’essayiste, de la romancière, de la dramaturge, qui s’est plus tard également insurgée contre la guerre en Irak. Mais là encore, sans doute est-on confronté aux deux facettes d’une même pièce : les mots pour dire que « le monde est guerre », car on ne trouve chez Etel Adnan aucune naïveté vis-à-vis de la nature violente et destructrice de l’humanité ; la peinture pour exprimer son bonheur de vivre et son immense amour pour le monde, pour sa montagne, pour la mer. Peut-être, finalement, la frontière ne serait-elle pas entre les mots et l’art, mais entre deux modes d’expression, ce que ses leporellos montrent si bien : d’un côté la peinture et la poésie ; de l’autre la pensée du destin humain, l’histoire, la politique.

1960’s

Encre et lavis sur papier © courtesy Galerie Lelong

Etel Adnan est une sorte de comète dans le monde de l’art. D’abord parce que, selon le déterminisme historique et social, elle aurait dû devenir une bonne épouse, dont le mari et les enfants sont au cœur de l’existence. Dans la vie d’une femme libanaise née en 1925, la poésie et la peinture auraient dû n’être que d’éventuels passe-temps. Mais Adnan, féministe convaincue, n’a jamais pu accepter que le destin lui dicte ce qu’elle devait faire, et elle a toujours été opposée au mariage traditionnel, qu’elle considérait être une prison. Comme presque toutes les artistes féminines, elle a dû lutter pour préserver sa liberté de créer, et la reconnaissance internationale est venue à un âge où plus personne ne l’attend. Sans doute a-t-elle aussi bénéficié, ainsi que beaucoup d’autres artistes féminines qui ont vécu avec une femme, du soutien inconditionnel de sa compagne depuis plus de quarante ans, la sculptrice Simone Fattal, qui a tout fait pour l’aider, et qui, elle aussi, a fait l’objet d’une reconnaissance tardive. Achevons le portrait de l’artiste par un poème, extrait de Adnan Songbook :

Tu es un nuage blanc

qui descend dans mon dos

le feu glisse ses doigts le long

de ma douleur

mais deux yeux noirs demeurent

changés en larmes

et

le nuage devient chanson

que j’entendais dans le brouillard

par-dessus la ville

tandis que tu comptais

l’argent

pour le lit d’hôpital

d’hier.

Nous ne jouons pas le jeu

du chagrin

nous essayons de faire pousser nos ailes

pour prendre

notre

envol.

Huile sur toile © courtesy Galerie Lelong

Huile sur toile

Merci à Klaudia Ruschkowski pour son aide précieuse, et en particulier pour le recueil de poèmes, essais, extraits de pièces de théâtre d’Etel Adnan, The Sun on the Tongue, édité par Klaudia Ruschkowski et Bonnie Maranca chez PAJ Publications, New York, 2018, qui m’a beaucoup servi pour écrire ce portrait.

Merci à la Galerie Lelong & Co et à Antonio Maria Storch.

Views: 1