Je m’interdis de faire référence à la situation française, pourtant je suis fière de cette rébellion, de ces grèves, de cette ténacité, mais c’est l’issue politique qui, comme l’air, parfois me manque. J’ai décidé d’attendre le 22 mars, la fin des municipales pour examiner le terrain, ce que l’on peut en dire parce que le temps est celui non de l’événement mais des rendez-vous de l’histoire, une société qui ne peut demeurer en état. J’inspecte les alentours, l’espace et le temps, comme il le fit en 56, en décrivant à travers les yeux d’un peintre Géricault, le retour des rois dans la semaine sainte. J’ai exactement l’âge où il est mort en murmurant « mon dieu comme c’est long! », il m’avait dit alors : « Vous avez des cheveux comme du champagne, jurez moi que vous ne les teindrez jamais en bleu. »

Effectivement les septuagénaires rencontrées dans mon jeune âge recouvraient le blanc de leur chevelure d’un voile violet, de reflets bleus du plus étrange effet comme si l’invisibilité d’une femme que l’on ne désire plus devait se souligner de teinture, un surcroît de respectabilité… Les yeux d’Aragon étaient gris bleu eux aussi… Ce jour là il m’avait accueillie avec cérémonie. Les murs de l’appartement, rue de Varennes, étaient couverts de tableaux de maître et de cartes postales aux coins poinçonnés de punaises rouges, de minuscules tâches de sang. Il m’avait célébrée en m’érigeant un espèce d’autel. Trônaît dans la pièce de réception un meuble en marquetterie ébène et ivoire renaissance ou plutôt un cabinet Louis XIII mais d’un volume allégé, avec en son centre un espace théâtral et deux corps avec des vanteaux précieux, masquant des petits tiroirs. Je les imaginais emplis de secrets mais ni plus ni moins que ceux des merceries d’antan .

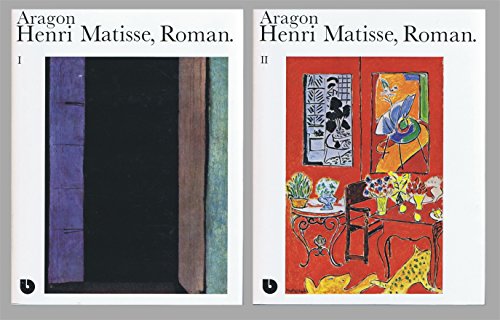

A droite, pendu au mur dans une encoignure, un dessin de Matisse devant lequel il avait disposé un exemplaire du journal communiste Révolution, dont j’étais alors rédactrice en chef adjoint. A côté, son livre : Henri Matisse Roman. Cet ensemble me représentait, plus encore il était le signifiant d’une créature dont je n’étais pas tout à fait sûr qu’elle fut moi, que le mot fut la chose, plutôt l’être, ma trace. Comme celles sur lesquelles il revenait sans cesse, dans les plaines de Flandres et d’Artois, la boucherie de la première guerre mondiale, le retour du roi raconté dans la Semaine Sainte: « l’important me disait-il c’est de traduire le pas du cheval dans le sable« …

Déposer des objets comme autant de traces de ma présence était une forme de courtoisie et d’oubli. Il était bien capable de dire à Elsa: « laisse moi j’écris sur Elsa » alors moi qui était simplement de passage, imaginez… Dans Henri Matisse roman, Aragon nous expliquait que le dessin du peintre, ce trait, cet extraordinaire délié de la pensée dessinante était écriture. L’autel qu’il me destinait m’expliquait-il aussi que son attitude était la même devant la femme et devant tous ces objets ? Il les avait entassés comme pour un exode, la pensée d’un moment revenait à ce pas du cheval dans le sable qui l’obsédait ou comment inscrire l’éternité dans l’instant et il me vivait déjà au seuil de la mort, comme lui . C’est là qui Il m’a expliqué que j’avais en moi la luminosité d’un Matisse et qu’il m’a fait jurer alors de ne pas teindre en bleu mes cheveux.

Le blanc redonne la lumière, pas aussi somptueux que le noir de Soulage mais il y a de ça, une dernière fête du corps… dans des temps qui sont une fois de plus ceux de la débâcle… Henri Matisse, roman débute par la description de l’exode, la défaite . la période que j’ai exhumée pour mon livre sur Brecht et Lang, « Le nazisme n’a jamais été éradiqué ».

Henri Matisse roman est une méditation – que ne renierait pas Didi-Huberman- sur le temps de la lecture et sur celui de l’écriture, sur la relation entre la peinture (mais je pense aussi au cinéma) et la littérature, l’image et le mot. Qui lit ou voit quoi et dans quel temps de l’Histoire, de sa propre histoire, qu’est ce qui se ferme à notre entendement, à nos émotions ? Enfin dans ce moment où les doutes m’assaillent Aragon m’invite à rester française, à retrouver le sens de la grandeur de mon pays parce qu’il existe un peintre appelé Henri Matisse. Dieu mon pays comme j’aimerais ne pas avoir à te mépriser en retrouvant ta clarté gauloise, ton esprit rebelle… Mais je ne vois plus que la poignée de main de Montoire et la rafle du Vel d’Hiv derrière les expéditions mercenaires, les paltoquets que nous ne cessons de hisser à la magistrature que l’on prétend suprême et qui n’est qu’un piège pour interdire aux couches populaires d’avoir des représentants autre que le fascisme qui menace…

Je me sens exilée, repoussée vers de précaires équilibres « de matelas et de peur ». Le premier cadeau que m’a offert Pascal, l’homme que j’ai aimé, a été Les amants d’Avignon.

« Quand l’orage a passé sur la maison des hommes, quand le fleuve s’est retiré emportant un bizarre pêle-mêle d’objets où voisinent les vielles photographies jaunies, un berceau, des instruments de la vie quotidienne et les souvenirs de l’ancienne guerre, l’autre, quand les routes pnt laissé enfin s’écouler le flot de l’exode avec ses véhicules fantasques, ses équilibres de matelas et de peurs, ses échafaudages tragiques, dans la cour dévastée, sur l’aire vide, au hasard des hangars, des places, des gares, des palaces, les enfants s’asseyent à terre et comptent leurs jouets cassés.

Je ne sais pourquoi cette image ici à moi s’impose avec la force du désespoir. Nous sommes ces enfants, mais les débris sacrés dont nous faisons le bilan, le coeur serré, ne sont pas des poupées, des soldats de plomb. Voici dix neuf mois (1) qu’un peu partout les gens cherchent dans cet inventaire toujours repris leurs raisons d’être encore, de ne pas sangloter devant les glaces, de se regarder les uns les autres sans mépris. Et tandis que les uns trouvent un amer et bruyant réconfort à dénoncer nos faiblesses, les autres, et je me sens l’un d’entre eux, dénombrent parfois en silence nos richesses, nos inaltérables biens, nos incomparables motifs d’orgueil. L’air frais qui lave nos poumons. Ce qui nous rend le sentiment de notre grandeur.

Qu’on accumule à notre compte les erreurs du passé, les tares, les défaites, rien ne fera pourtant, personne, qu’on ne puisse nous arracher ce sentiment devant la peinture française. Et peut-être que rien dans cette peinture ne le suscite en nous, ce sentiment, comme cette oeuvre qui en est l’aboutissement et le sommet, je veux parler de l’oeuvre d’henri Matisse.

Plus tard quand on voudra situer un homme, une pensée, une découverte, il ne viendra à l’idée de personne de dire : c’était du temps de Loubet, ou de Deschanel, ou de Lebrun… On dira c’était du temps de Matisse. la renaissance, pour nous, est-ce tel tyranneau, tel pape ou Michel Ange ?

Oui le siècle de Matisse, Picasso, Aragon… Et je revois tout à coup ce 8 avril où mourut Picasso, un spectacle extraordinaire à ce moment de l’année : la campagne aixoise, le château de Vauvenargue recouverts de neige… La nature m’était apparue blanche, éteinte comme si tout désir en avait disparu…

J’ai éprouvé cela une nouvelle fois, j’étais allée rencontrer Aragon au Cap Brun où il passait ses vacances. Quelques heures après je me trouvais en face, sur l’île de Porquerolles . La plage d’argent: le sable était si clair et le soleil tombait si droit que mon coeur a été alourdi par l’idée de la mort, j’ai pensé: si Aragon, ce prince, peut mourir, je suis morte déjà… « la poitrine étreinte par la grande émotion de la solitude », la plage semblait à cette seule évocation devenir nef de cathédrale, empreinte du même silence que ce champ de vignes enfoui sous une neige d’avril… Voilà j’ai les cheveux blancs dans un temps de défaite et seule me console la vision d’un tableau de Matisse et quelques autres, quelques lignes d’Aragon et l’idée que demain, comme il me l’a dit, je découvrirai un jeune homme ou une jeune fille en train d’inventer le siècle… Ils sont déjà là et eux seuls m’importent…

Danielle Bleitrach et surtout Aragon

(1) De juin 40 à janvier 42- déjà ici l’auteur spécule sur le temps entre l’écriture et la lecture mais je ne pense pas que Poésie 42-n01 ait pu paraître avant février ou mars. En tout cas le dit auteur n’avait pas écrit cela pour qu’on le lise en 1969 (et encore moins en 2011 puis encore en 2020note DB). Il n’avait pas prévu ce long délai du livre. Il écrivait au présent comme si, alors, on n’eut pu croire à aucun autre temps.

Views: 2

Didier gosselin

Superbe texte.

Claude Bagarry

L’équilibre des matelas et des peurs me fait penser à ce diamant brut dont la lecture ou l’écoute révèle les mille facettes :

« J’ai traversé les ponts de Cé » .

… Aujourd’hui, je suis fatigué, il y a relâche et je comprends tout aussi de l’intérieur … et je pense à tout ce travail a donner et que le quotidien laisse abandonné .