Cet article a été publié par la revue The Economist. « Expert des relations sino-américaines. Dan Wang compare, dans son nouveau livre, une Chine qui construit vite et une Amérique qui débat pour savoir s’il faut construire ou non. » On pense effectivement à la France qui avait des ingénieurs, des Saint Simoniens qui comme Lesseps construisaient le canal de Panama, de Suez, ou Eiffel et ceux qui à la Libération de la France avec les communistes mirent en place le CEA, les Joliot Curie… alors qu’aujourd’hui un ingénieur qui sort de centrale ou Polytechnique est tout de suite sollicité pour participer à des cabinets de montages financiers en alternant le pantouflage entre les multinationales financiarisées et les cabinets de gouvernance. Mais voyons de ce que cet article sur ce livre qui n’a pas été traduit en français.

Nous y voyons une contribution à nos propres réflexions y compris théoriques : non le « marxisme » n’est pas un économisme mais une critique de l’économie du point de vue de la praxis, celle de la lutte des classe, celle de la relation à la nature par le développement scientifique et technique. La Chine qui, depuis au moins 50 ans, mériterait toutes les années le prix Nobel d’économie, si ce prix avait un sens autre qu’idéologique au service du capital. Parce que le matérialisme scinetifique n’est pas un simple économisme, avec ses pseudos lois … Il est indispensable de considérer la politique, la planification, celle d’un Etat de la « dictature du prolétariat » opposé aux nôtres occidentaux, ceux de la dictature du capital financiarisé. Ils ne servent pas les mêmes intérêts même quand ils favorisent « le dynamisme du profit ». On ne comprend rien à ce qui se joue même en multipliant tableaux et statistiques si on ne fait pas le constat de Dan wang « Une partie de la résilience politique du Parti communiste découle de sa capacité à livrer les biens dont les gens ont besoin », écrit l’analyste Dan wang et le « flirt avec l’autoritarisme » de l’Amérique n’offre pas de tels avantages, selon lui, on ne serait être plus clair sur « l’autoritarisme des uns et des autres et le rôle pris par le facteur humain dans la relation avec le développement scientifique et technique dans son rapport à la nature. https://econ.st/4oy52m4

Encore deux remarques incidentes mais qui devront être développées (1) c’est d’ailleurs son art de palabrer pour ne rien faire d’autre que du spectacle qui m’a incitée à rapprocher le syndic de faillite qu’est Trump avec Gorbatchev, ce qui a priori peut désarçonner. (2) il y a aussi beaucoup à dire sur l’affirmation d’un Etat qui considère les personnes comme des agrégats et non des individus. C’est un des défauts de la vision occidentale celle de l’individualisme et d’un simple point de vue prévisionnel, il est peut-être beaucoup plus pertinent de tabler sur des unités collectives que sur l’atomisation des populations en matière de prospective des besoins, la Chine peut au contraire légitimement considérer que c’est l’occident qui ne tient pas compte du « facteur humain » qui n’est jamais un individu isolé ni dans la production ni dans les autres actes de la vie. (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

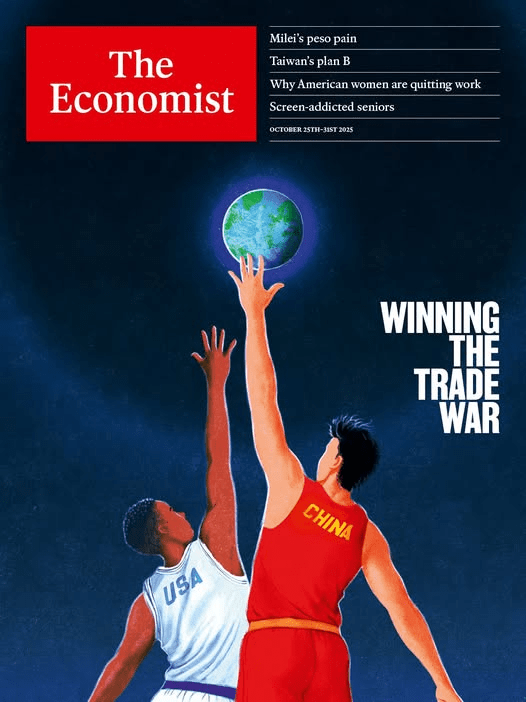

Nombre de dirigeants chinois sont des ingénieurs, et cela se voit. Depuis les années 1980, la Chine a construit un réseau autoroutier deux fois plus long que celui des Etats-unis et un réseau ferroviaire à grande vitesse plus de quinze fois plus étendu que celui du Japon. Elle utilise presque autant d’énergie solaire et éolienne que le reste du monde réuni et produit environ un tiers des biens manufacturés mondiaux. Dans son nouvel ouvrage éclairant Breackneck, China’s quest to engineer the Future (Allen Lane non traduit), Dan Wang affirme que la Chine est un « Etat ingénieur », engagé dans une compétition acharnée avec les Etats-Unis, qui sont dirigés par des avocats.

La Chine construit rapidement. Les Etats-Unis débattent sans fin pour savoir s’il faut construire ou non. Comment la Chine, un pays autrefois surtout connu pour le vol de propriété intellectuelle et le travail des enfants, est-elle devenue une puissance technologique ?

La pratique y est pour beaucoup. Des millions d’ouvriers et de cadres d’usine à travers la Chine ont passé des décennies à acquérir ce type d’intuition. La connaissance des processus est le grand avantage de la Chine par rapport aux Etats-Unis, affirme Wang, qui y est né, a émigré aux Etats-Unis, et a travaillé dans les deux pays. Xi Jinping, le président chinois, a déclaré: « l’économie réelle est la base de tout… nous ne devons donc jamais désindustrialiser ». Car l’industrie manufacturière chinoise est leader mondial dans de nombreux secteurs. Certes, les Etats-Unis ont de multiples réussites à leur actif, notamment dans le domaine des semi- conducteurs et des appareils médicaux. Mais si les deux pays devaient entrer en guerre, l’Etat ingénieur pourrait avoir un avantage. En 2022, la Chine comptait près de 1800 navires en construction, contre cinq pour les Etats-Unis. Et même si les Américains parviennent à mettre au point une intelligence artificielle générale, Wang note que les algorithmes seuls ne peuvent pas gagner de batailles : ils doivent être intégrés dans des drones et des munitions manufacturés.

L’ouvrage n’ignore pas les grands défis auxquels la Chine est confrontée notamment la surcapacité, l’endettement, la destruction de l’environnement et le coût humain dans un Etat qui considère « les personnes comme des agrégats et non comme des individus ». Mais son auteur soutient qu’ils sont la conséquence des incitations politiques dans le système autoritaire rigide et hiérarchisé de la Chine.

L’approche chinoise de la pandémie en est un exemple. Wang décrit les trois années sous la politique zéro-Covid, les tests intrusifs sans fin et l’indisponibilité des médicaments contre la fièvre. Selon lui la Chine est le seul pays à avoir refusé l’ibuprofène à sa population, craignant que les gens ne l’utilisent pour éviter d’être détectés avec une température supérieure à la normale. Il s’agit d’une parfaite illustration du système autoritaire chinois. C’est la crainte des sanctions politiques et non les prouesses techniques qui a motivé ces décisions.

Breakneck, China’s quest to Engineer the future. Dan Wang, éditions Allen Lane. 289 pages 30 euros.

Dan Wang est un analyste technologique et écrivain canadien, spécialisé dans la Chine contemporaine. Wang a été analyste chez Gavekal Dragonomics et chercheur invité au Paul Tsai China Center de la faculté de droit de Yale. M. Wang a longuement commenté les relations entre les États-Unis et la Chine à travers le prisme de la technologie, notamment de la fabrication de semi-conducteurs et des médias sociaux. En août 2025, son livre Breakneck : China’s Quest to Engineer the Future est sorti.

Views: 46