La guerre fut inévitable, tant l’apport révolutionnaire de la Russie Soviétique entrait en contradiction violente avec le vieux monde réactionnaire et colonial qui s’était « partagé le monde ». Tout ce qu’il y eut de positif dans la deuxième moitié du 20ème siècle découle directement de la victoire de l’URSS sur le nazisme. C’est le cas de la création de l’ONU, de la décolonisation, du développement de la Chine, jusqu’à nos services publics et notre carte de sécurité sociale. Le retour sur cette époque nous permet de mesurer la nôtre, l’importance des efforts accomplis pour bâtir pacifiquement un nouvel ordre du monde, tourné vers le développement, débarrassé de l’hégémonie et respectueux des souverainetés de chaque pays. (note et article de Franck Marsal pour Histoire&Société)

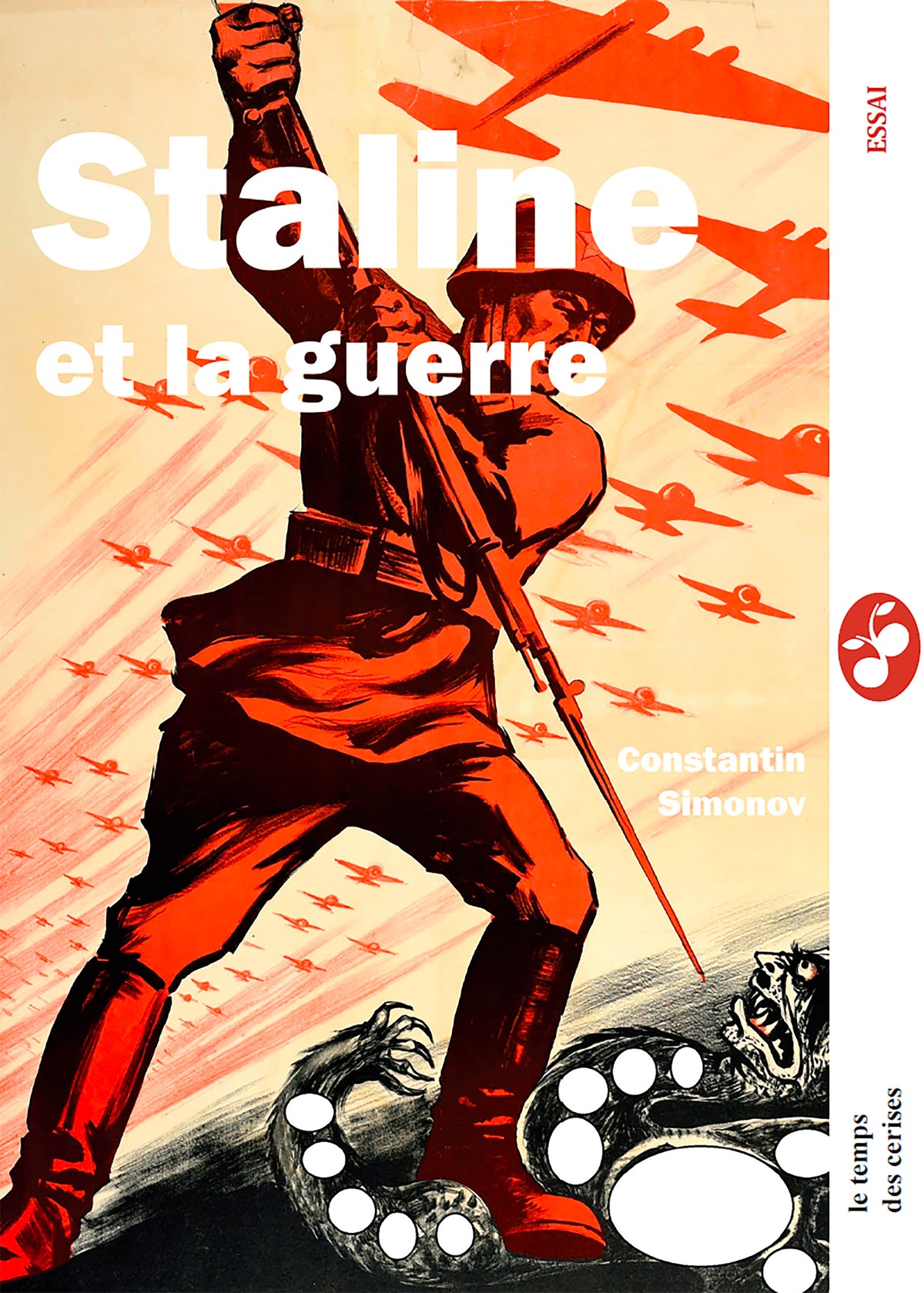

Les éditions « Le Temps des Cerises » viennent de publier un document historique très important, Staline et la guerre, écrit par le romancier et correspondant de guerre soviétique Constantin Simonov. Constantin Simonov est né à Petrograd, en 1915. Il devient tourneur sur métaux avant de faire des études à l’Institut de littérature Gorki et de publier son premier recueil de vers en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert comme correspondant de guerre à la Krasnaia Zvezda et écrit des œuvres majeures sur le front, dont Les Jours et les nuits de Stalingrad et le roman Les Vivants et les morts (premier tome publié en 1959 de sa trilogie décrivant l’invasion de l’URSS par l’Allemagne nazie). Il rédige également des pièces de théâtre et occupe des postes importants dans la vie littéraire soviétique, notamment comme rédacteur en chef de Literatournaia Gazeta (1950–1954) et de Novy Mir (1954–1958). Il participe aussi à des projets cinématographiques et signe des scénarios, notamment pour le film Normandie-Niémen (1960). Pendant la « déstalinisation », il subit comme d’autres figures de la seconde guerre mondiale une mise à l’écart. Il meurt à Moscou le 28 août 1979 et son héritage demeure celui d’un écrivain qui a façonné l’image de la « jeune » littérature soviétique.

Staline et la guerre résulte des carnets de guerre de Constantin Simonov et d’une séries d’entretiens qu’il a eus avec les principaux généraux soviétiques (Joukov, Koniev, Isakov, Vassilievski, Batov, Moskalenko) qui furent aux côtés de Staline dans la direction de l’Armée Rouge pour faire face et stopper l’invasion nazie, puis reprendre l’initiative et remporter à Berlin la victoire qui libèra l’Europe du fléau fasciste et ouvrira pour le monde une nouvelle ère de paix et de développement. Le refus de rouvrir le débat sur l’action de Staline empêcha la publication de cet ouvrage en URSS jusqu’en 1990.

Le projet de Staline et la guerre s’est imposé à Simonov en constatant que la jeunesse de son pays n’avait pas une connaissance véridique de la réalité de cette guerre. Un constat identique peut être dressé pour la France, mais pour des raisons opposées, la dépréciation de tout ce qui touche au rôle de l’Union Soviétique étant devenu une caractéristique des médias et des travaux de la plupart des historiens. Grâce au travail de traduction de François Eychart et Simone Pirez et aux éditions Le Temps des Cerises, ce document historique fondamental est désormais accessible au public francophone.

L’intérêt de ce travail réside d’abord dans la qualité de ses sources. Les généraux soviétiques sont interrogés dans un contexte détaché de la période historique. Les conversations ont lieu entre 1962 et 1976. Ensuite, les événements sont rappelés dans leur contexte historique, ce qui demande, pour nous occidentaux en particulier, un effort important, car ce contexte historique, nous le maîtrisons peu, essentiellement dans ses généralités, sans perception concrète des choses et sous la pression déformante de l’idéologie bourgeoise dominante. D’autre part, l’auteur rejette toute simplification. Ainsi, Constantin Simonov indique d’emblée « Une partie de la vérité complexe de cette guerre est liée au rôle de Staline. Notre devoir, à l’aide des documents et des témoignages, est d’étudier et d’analyser ce rôle, avec ses côtés positifs et négatifs, sans l’exagérer et sans le minorer. » Son expérience de correspondant de guerre lui permet de saisir la complexité de la prise de décisions militaires en situation de guerre. Ainsi, il rapporte les propos de Joukov, dans la brève guerre qui opposa l’armée rouge au troupes japonaises entre mai et septembre 1939. l’URSS tient une tête de pont sur la rivière Khalkine-Gol. En difficulté, suite à l’arrivée des troupes japonaises, Joukov reçoit l’ordre d’évacuer l’artillerie. Il s’y oppose, refusant de laisser seule l’infanterie. Il déclare « En gros, je n’obéis pas. Je refusai d’appliquer cet ordre et rapportai à Moscou mon point de vue, selon lequel je considérais irrationnel de replier l’artillerie de la tête de pont. Et mon point de vue l’emporta.«

Simonov décrit la dure réalité de la guerre avec l’Allemagne, l’intensité de l’affrontement qui voit s’opposer d’un côté la « plus puissante armée du monde » ( l’expression est employée par Joukov) au service du fascisme le plus criminel, de l’autre le peuple en armes, l’Armée rouge du premier état ouvrier de grande ampleur et les tensions extrêmes qui parcourent l’ensemble de la jeune société soviétique avant la guerre bien sûr, dans la terrible période de 1937 – 1938, mais également après. Dans ce contexte, la description (notamment par Joukov) de multiples délibérations de la Stavka, le quartier général du commandement en chef, conseil suprême, qui, autour de Staline, prenait les décisions les plus importantes, donne accès à une sorte d’intimité dans la vie de ces hommes qui décidèrent par la justesse de leurs choix du sort de l’humanité. Les débats sont parfois intenses. Seul le déroulement de la guerre permet de juger la qualité des décisions, qu’il faut parfois corriger très rapidement, sous la pression des événements.

Le cheminement de Simonov fait parcourir l’ensemble des événements, parfois plusieurs fois selon ce qui est abordé avec chaque interlocuteur, de 1939 à 1945, et partiellement l’après guerre. Le propos n’est pas un compte rendu exhaustif. Il s’agit de donner à voir, au travers de ces multiples situations, le travail de commandement, ses débats, ses doutes, ses erreurs et ses réussites. Il faut affecter les moyens, évaluer les compétences des généraux et des commandants de fronts, estimer la véracité des rapports, faire le tri entre les arguments contradictoires, motiver, reconnaître les efforts surhumains, et même parfois, permettre un temps de repos.

Chacun se fera son opinion en parcourant cet ouvrage passionnant, mais le plus important, me semble-t-il, est qu’il permet de sortir des mythes pour examiner la réalité des rapports humains qui ont permis de constituer un collectif, d’apprendre de ses erreurs, et de battre la plus grande armée du monde à son propre jeu. Dans ce travail sur-humain, comme le souligne Simonov, l’Union Soviétique a triomphé par la qualité des hommes qu’elle a su former. Malgré les purges « douloureuses des années 1937 – 1938 », l’école militaire soviétique avait formé des cadres, qui étaient plus faibles au début de la guerre que ceux de l’état-major allemand, mais qui ont su apprendre. Ils « ont reculé jusqu’à Moscou, jusqu’à Leningrad, jusqu’à Stalingrad, mais n’ont cédé ni Moscou, ni Leningrad, ni Stalingrad, et sont ensuite passés à l’offensive, ont appris à se battre et au bout du compte ont écrasé l’armée la plus puissante du monde – l’armée allemande – et sont allés jusqu’à Berlin. » (Constantin Simonov)

Prend corps alors l’idée que la victoire de l’URSS exprime dans sa plénitude la force supérieure de la révolution soviétique, émergeant des racines les plus profondes du peuple, élevée dans l’apprentissage collectif des combats révolutionnaires, de la construction patiente et souvent difficile de la nouvelle société socialiste et embrassant les hommes et les femmes pour les porter, malgré toutes les vicissitudes possibles, à réaliser ce qui pouvait paraître impossible.

De cette force supérieure, rien ne peut être soustrait, ni ajouté. C’est l’Histoire, dans sa vérité et dans sa complexité.

Franck Marsal

Views: 11

Denis Lemercier

Je voudrais dire succinctement le malaise que j’ai éprouvé en lisant ce livre qui présente certains aspects factuels intéressants. Mais là n’est pas l’essentiel d’après moi.

Ce malaise est né aussi de la confrontation de l’enthousiasme manifesté par Franck (Je ne lui ferai pas reproche de montrer pareil enthousiasme dans bien des circonstances) concernant ce livre et son contenu, qui, d’après moi participe à une entreprise que je ne peux pas partager.

Dès les premières pages apparaît le nom de Toukhatchevski comme victime des purges des années 37-38. Or Annie Lacroix-Riz, d’après son travail d’archives a pu mettre en évidence que les accusations portées contre Toukhatchevski avait un fondement certain.

À partir de ce moment ma lecture de l’ouvrage s’est faite avec l’idée quil était un ouvrage à charge contre Staline et qu’il mettait ses pas dans le rapport du 20e congrès présenté par Khrouchtchev. J’en ai eu la confirmation par l’auteur lui même dans l’ultime lettre qu’il fait paraître à la fin de l’ouvrage, où, parlant de son roman « Les vivants et les morts » il affirme l’avoir écrit « pour participer à la dénonciation du culte de la personnalité à la suite du 20e congrès du Parti ». Publiant cette lettre il affirmait du même couip que c’était le sens de son ouvrage « Staline et la guerre. »

À la fin du premier chapitre que j’évoquais en introduction Constantin Simonov évoque « tout le poids des crimes commis par ce haut personnage de l’histoire » Voilà, tout est dit.

La motivation essentielle du livre est de faire le procès du culte de la personnalité. Une des motivations secondaires est présenter, à l’appui de ce procès, l’ampleur des « crimes » de Staline notamment à travers les purges de 37 38.

Les éditions Delga ont fait paraître 2 ouvrages de Grover Furr écrits sur la base de ses travaux d’archives sovoiétiques. L’un concerne le 20e congrès du PCUS et a pour titre « Khrouchtchev a menti », l’autre à propos des purges: « Iejov contre Staline. »

Les « crimes » de Staline sont l’élément essentiel du blocage du Parti communiste français pour affirmer son objectif de lutte pour le socialisme. C’est tout du moins ce que je pense sur la base de ce j’entends de la part de militants et militantes communistes que je côtoie dans mon activité au sein du Parti.

L’ouvrage de Simonov présente quelque intérêt factuel. Ce n’est pas pour autant qu’il reflète la vérité de ce qui s’est passé en Union soviétique à l’époque pendant laquelle Staline dirigeait le pays et notamment lors de la préparation de la guerre et de sa direction des opérations militaires.

Franck Marsal

Je ne partage pas cet avis et je maintiens mon enthousiasme pour cet ouvrage. A la lecture de ce qui est dit par Simonov à plusieurs reprises, et en particulier dans cette dernière lettre, il me semble clair que les références au « XXème congrès » et à la « contribution à la lutte contre le culte de la personnalité » sont des références forcées, au travers desquelles Simonov s’efforce d’obtenir la publication de son travail et le maintien des références historiques, en particulier le droit de citer le nom de Staline par respect pour la vérité historique.

Je trouve que cela est très révélateur à la fois du climat qui s’est imposé en Union Soviétique, après le rapport Khrouchtchev, et qui visiblement, s’est poursuivi ensuite, puisque l’ouvrage de Simonov n’a été publié qu’en 1991. Cela peut paraître paradoxal que l’ouvrage soit publié en 1991, mais c’est assez logique, les bouleversements politiques d’alors ont permis à cet ouvrage de se glisser entre les mailles, les débats auxquels il est fait référence étant suffisamment anciens pour ne pas rescussiter le passé.

Ensuite, il me semble que le coeur de l’ouvrage n’est pas le point de vue de Simonov, mais celui des généraux soviétiques, en particulier celui de Joukov, restitué par Simonov. En le lisant, je ne suis pas surpris que, malgré les efforts désespérés consentis par Simonov pour passer le filtre de la censure issue du XXème congrès, ce livre ait été retoqué. Ce qu’il montre tranche assez singulièrement avec le mythe du « culte de la personnalité ». On voit un dirigeant qui est confronté à la plus difficile des guerres, qui organise un travail militaire collectif avec une conscience profonde des contradictions dans lesquelles il doit oeuvrer, qui est très respecté par ses généraux et qui accepte à la fois de se tromper et qu’on le contredise. On voit, j’estime que l’on perçoit d’autant mieux au travers de ces témoignages, cette relation profonde qui unit tout un peuple à son armée et à son dirigeant dans les moments les plus terribles.

Etoilerouge

Les vivants et les morts est un roman que je recommande pour ce qu’il dit, comment il le dit, pour ce moment de l’invasion de l’URSS européenne, pour les terreurs et les courages des combattants, l’attitude du peuple et des paysans. Le ton même de l’écrit, un style qui vous maintient au livre, le rôle des femmes soviétiques, leur courage, l’amour et la discipline consentie pour vaincre un ennemi terrifiant. Il n’est pas à charge ni à décharge il est un oeil sur les évènements.

Quant à toukatchevski innocent ou pas qui peut croire que Staline l’aurait éliminé juste pour faire un exemple? Les purges de 37 38 démarrent par des attentats nombreux contre les fonctionnaires de l’état et des membres du parti communiste. Au un état ne resterait sans réagir. Le dossier Staline est traité en France de façon à accabler les communistes et les intellectuels qui ont soutenu peu ou prou cette immense lutte pour le socialisme le pain la liberté. Personne ne peut en rester aux propos de kroutchev non discuté par le parti et balancé ds la presse capitaliste avant le ture des soviétiques. La chine communiste ne l’a jamais accepté et Thorez non plus à sa façon. Moi j’aime ces dirigeants qui sont respectés et se font respecter. Le pouvoir ce n’est pas une élection et puis voilà. C’est la vie ou la mort. Si nos bourgeois ont peur de Staline c’est parce que son action pour le socialisme leur a fait peur. Quant à Joukov il a écrit et réécrit ses mémoires. Les dernières reconnaissent les gds mérites politiques et militaires de ce militant dirigeant révolutionnaire. Regardez les débits qui au sein du PCF taisent son nom ou tt de suite s’excuse qu’il ait pu exister. Ouvrez les yeux cette période fut grande terrible héroïque et nous travailleurs d’aujourd’hui en avons bu sans effort le meilleur des nectars. Moi je m’incline et respecte ce GD petit bonhomme Staline symbole du socialisme. Comme de Robespierre

Broussaudier

Joukov a ramené une grosse cargaison d’objets d’art de Berlin, en 1945. Plus que vraisemblablement pour son compte personnel, en tout cas pas pour le bien public. La chose est connue, et n’enlève évidemment rien à ses qualités militaires incroyables. Mais cela lui a valu des problèmes. On peut effectivement comparer Staline et Robespierre. Les deux étaient incorruptibles. Et les deux également paranoïaque dit-on souvent… Une paranoïa qui disparaît entre 1941 et 1945 et revient ensuite est quand même une très étrange maladie psychiatrique. On pourrait même dire : un cas unique.

J’ai lu « Les vivants et les morts » quand j’étais ado, il y a des années, et je me souviens toujours de Serpiline, un des héros, inoubliable, du roman. Je crois que c’est lui qui disait à un soldat « l’Union Soviétique n’a pas besoin de héros mort » quand le camp d’en face criait viva la muerte.

Etoilerouge

Le camp d’en face, l’impérialisme nazi fasciste raciste crie toujours même aujourd’hui vive la mort.

Le socialisme c’est l’inverse vive la vie