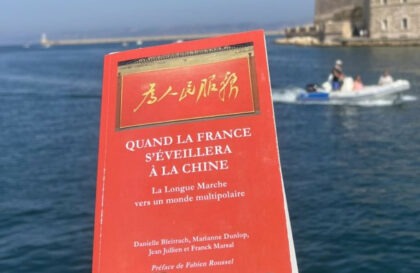

Nous avons parlé ici même de Kojève. Pourquoi ce retour en force ? Gallimard republie son texte et actuellement sous le manteau celui-ci se diffuse dans des cercles de réflexion. Est-ce le cri du vaincu et pourquoi est-il poussé aujourd’hui ? Est-ce que ce retour de la marche de l’histoire, thème hegelien, symbolise la fin des illusions sur la victoire du capitalisme, sur ce qui avait été proclamé comme la fin de l’hstoire. On sait que cela n’excluait pas les conflits mais ceux-ci étaient désormais incapables d’aller jusqu’à une autre société, l’esprit de celle-ci étant arrivé à sa forme la plus parfaite « le libéralisme » et tous les mouvement et luttes humaines ne visant qu’à le perfectionner ? A ce titre je voudrais souligner la manière dont Franck Marsal note l’enfermement du débat en France et sans doute dans l’UE :

1) La question de l’UE est LA question qui revient systématiquement dans tous les débats que j’anime autour du livre et je pense que cette question est mûre pour être posée de manière à la fois claire et dialectique, je vais essayer d’écrire quelque chose là dessus prochainement.

2) Il y a une deuxième question non posée, mais que nous avions abordée il y a assez longtemps dans un article spécifique, c’est celle de la réaction et il me semble que ce qu’on voit monter partout et qui n’est pas suffisamment analysé, c’est la montée de forces réactionnaires comme seule manière « acceptable » pour s’opposer à l’impérialisme et à la guerre. Je veux dire que le système parvient à juguler tellement efficacement la « gauche », que les travailleurs sont dans une certaine mesure réduits à utiliser des courants réactionnaires pour exprimer leur refus de ce qui se passe. Et, dans un certain nombre de cas, ces courants posent effectivement un problème plus sérieux à l’impérialisme que la « gauche » ramollie. Il faut sortir de ce paradoxe piégeux …

j’ajouterai à ces deux constats de Franck Marsal fruit des débats autour de notre livre et dont je partage la nécessité de l’approfondissement une troisième question qui n’est également que très rarement abordée à savoir les conséquences de l’eurocommunisme et personnellement c’est là dessus que je souhaiterais apporter des réflexions. L’eurocommunisme nous a enfermés dans les apories qui étaient celles de l’école de Francfort. Et également celles de Walter Benjamin qui a fini par se suicider tant il n’y avait plus d’issue au fascisme. Dans ce cas ce retour à Hegel et à Kojeve relève plus de l’Ange de l’Histoire, l’angelus novus, dont Walter Benjamin dans son texte « Sur le concept d’histoire » écrit en 1940, met en cause le procès scientifique et technique, le passé n’est que catastrophe dans lequel les aspirations les plus nobles ont été massacrées et pourtant l’ange de l’histoire avance à reculons, parce que la tempête des forces productives ne peut s’interrompre et il ne peut fermer ses ailes, il peut tout au plus ramasser les aspirations inassouvies des vaincus ? Il y a en tous les cas dans cette « alerte » hégelienne le signe d’une pensée qui tente elle aussi de rendre compte du basculement (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Sophia

Kojève

et la conscience de Staline

/image%2F1440064%2F20250922%2Fob_eb4a53_g08160.jpg) | » Des jeunes hommes graves qui s’assemblent dans un musico philosophique et religieux où l’on s’inquiète du sens général de l’Humanité… On y cherche à savoir si elle tourne sur elle-même ou si elle est en progrès. Ils étaient très embarrassés entre la ligne droite et la ligne courbe, ils trouvaient un non-sens au triangle biblique, et il leur est alors apparu je ne sais quel prophète qui s’est prononcé pour la spirale. – Des hommes réunis peuvent inventer des bêtises plus dangereuses, s’écria Lucien. – Tu prends ces théories-là pour des paroles oiseuses, mais il vient un moment où elles se transforment en coups de fusil ou en guillotine. » – H. Balzac, Illusions Perdues. |

Ce livre de Kojève, écrit en 1941 mais surgissant seulement de nos jours, pourrait sembler n’être qu’un témoignage archéologique d’URSS, sorte de vestige philosophique émergé au hasard de récentes découvertes réalisées dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, un livre, somme toute, aussi inachevé que toutes les aspirations de cet empire. Pourtant, actuellement, ce vestige pourrait bien être perçu comme un cri, le cri testamentaire du vaincu : son idée, son idéal, son idéologie, sa lecture philosophique de l’Histoire universelle.

Cette Histoire, comprise et rédigée, non pas exactement par « les Soviétiques », mais par un Kojève qui souhaitait alors appartenir à cette « force historique consciente d’elle-même », est-elle réellement révolue ? La page est-elle définitivement tournée, le livre de l’Humanité refermé[1] ? Même pour celui qui en serait convaincu, il reste sans doute instructif de prêter l’oreille à cette narration « narration philosophique » du point de vue russo-soviétique, de lire cette épopée humaine naguère pleine de promesses.

ACTUALITÉ.

Le 26 décembre 1991, l’Union soviétique est dissoute. Les Etats-Unis sortent grand vainqueur d’une confrontation Est-Ouest, communisme-capitalisme, Empire contre Démocratie libérale. On proclame alors la « libération des nations » ou l’« autonomie des peuples ». La notion d’État-nation, plus ou moins recouverte sous celle de régime « démocratique », s’impose de nouveau comme une évidence à mesure que l’URSS se disloque. L’idée même d’Empire, associée à celle de « dictature », est universellement décriée. Pour certains, c’est la fin de l’Histoire. L’ordre des « démocraties-libérales », certes imparfait (de l’aveu même de ses partisans), paraît définitif et la « liberté » triomphante. Happy end.

Bien sûr, dans la mesure où la « reconnaissance sociale » (et la reconnaissance des droits) n’est pas acquise pour tous, dans la mesure où les inégalités socio-économiques se creusent (et les classes subsistent), dans la mesure où les conflits de frontières reprennent entre « nouvelles » nations, dans la mesure, enfin, où l’Humanité – dominée par le marché – demeure impuissante à se prendre en main et à s’unir pour prévenir résolument différents types d’« apocalypse » toujours possibles (guerre nucléaire ou catastrophe écologique, voire abêtissement irrémédiable et généralisé de l’individu humain sous flots d’« intelligence artificielle » non maîtrisée), l’Histoire semble s’achever… sur une interminable fausse note.

Quand elle est entendue (et il semble qu’elle se fasse de plus en plus criante), cette fausse note politique, les « réformateurs-démocrates » ne se proposent pas de la suprimer (ou de la « dépasser-dialectiquement ») dans l’« harmonie » parfaite du « meilleur des régimes », mais – attendu l’imperfection notoire et intrinsèque de ce qu’ils considèrent être « la nature humaine » – de l’amender autant que possible s’ils sont « optimistes » ou s’ils sont « réalistes » de la maintenir dans des proportions jugées acceptables.

A vrai dire, il s’agit moins de « politique » que d’une « sage administration » (ou réglementation) des choses, des techniques, des croyances et des hommes, conçue comme une correction asymptotique pour les plus « optimistes », comme une entrave momentanée à un irrémédiable déclin pour les dits « réalistes ». Dans les deux cas, toutefois, la « Démocratie » apparaît comme une tentative toujours recommencée d’équilibrer des forces antagonistes sur fond de « tolérance », du moins tant que les opinions ont le bon goût de rester à leur place.

Et, l’on est finalement en droit de se demander : va-t-on rester longtemps dans ce seul horizon politique du « statu-quo » qui, par inertie, se révèle toujours plus inique à mesure qu’il se détraque ? Ne peut-on espérer rien de mieux que de « contenir le temps », lequel n’est, sous cet angle, rien d’autre qu’une longue pente vers le chaos ou le pire ? Va-t-on pour toujours craindre de réveiller la puissance politique et la violence qu’elle entraîne ?

Peut-être est on arrivé au moment où ce statu-quo se transforme en crise, un moment où la « Démocratie-libérale de l’Etat-nation » ne paraît pas tant être la « fin de l’Histoire » que son « barrage momentané », une sorte d’« administration » lancée comme une entrave réglementarojuridique de moins en moins efficace contre les « tyrannies externes » et de plus en plus lâche devant ses forces internes particulières : les « grands du royaumes » et autres grands capitalistes dont certains souhaitent, en outre, se transformer en « acteurs politiques », changeant ainsi leur force en pouvoir.

Si tel était le cas, alors le livre que l’on tient entre les mains, cette justification d’un empire effondré aux prétentions universelles (dont l’étude aurait pu passer il y a quelques années encore pour « dépassée ») risque d’apporter un nouvel éclairage sur la situation présente et pour nos propres débats internes. Car, s’il s’agit de justifier l’URSS, il s’agit surtout de justifier et de conscientiser plus nettement l’aspiration ou l’idéologie d’un « Etat autoritaire » qui souhaitait faire de la politique au sens le plus fort et le plus violent du terme, à un moment à la fois de crise de la « démocratie », et de triomphe du fascisme-nazisme.

DÉMOCRATIES CONTRE DICTATURES

/image%2F1440064%2F20250922%2Fob_884fd8_conscience.jpg)

Par conséquent, pour éclairer ce livre sans le répéter ni le résumer, il convient de le resituer dans sa perspective politique. Or, un texte, encore inédit, intitulé Les Néoformations, est là pour nous y aider, en permettant de mettre en avant ce qui dans Sophia reste à l’arrière-plan, à savoir les combats de son temps, l’émergence du fascisme, du nazisme et du soviétisme à côté des systèmes démocratiques décriés.

Dans ce document de près de 400 pages, adressé à un ministre de Vichy (Henry Moysset) et rédigé peu de temps après Sophia, Kojève pose une question qui n’est pas sans rappeler notre époque et qui nous permettra d’esquisser sa doctrine du pouvoir : « Qu’a-t-on au juste en vue, se demande-t-il, lorsqu’on oppose les ‘‘Etats autoritaires ou totalitaires’’ quels qu’ils soient aux ‘‘Démocraties’’ ? » (p. 299). Et il répondait :

Du côté « démocratique », on reproche généralement aux Etats « autoritaires » d’être des Dictatures personnelles. Les partisans de ces Etats se défendent : soit en niant le fait, soit, s’ils sont plus sincères et honnêtes, en l’admettant, mais en affirmant que le régime personnel en question n’a rien à voir avec ce qu’on appelle couramment une « Dictature », c’est-à-dire un régime fondé sur l’oppression et la violence et non pas sur la « reconnaissance » consciente et libre du pouvoir, sur la Force et non sur l’Autorité. Ils affirment au contraire que seul leur régime est librement accepté par les citoyens (ou tout au moins par l’immense majorité des citoyens), tandis que le régime « démocratique » n’est qu’une « dictature » camouflée, fondée en fait sinon sur la violence ouverte, du moins sur la tromperie et l’oppression, c’est-à-dire en fin de compte sur la force (économique) et non sur l’Autorité reconnue librement et en pleine « connaissance de cause ». D’autre part, ils reprochent aux Démocraties leur caractère « féodal ». Ne disposant pas d’une Autorité politique véritable, ces Etats s’appuient en fait non pas sur l’ensemble des citoyens, mais sur un groupe formé autour d’intérêts privés (économiques). Ainsi, si les Démocraties ne sont pas des dictatures personnelles, elles sont néanmoins bel et bien des dictatures, à savoir des « dictatures de classes » (« ploutocratie », « capitalisme ») ». (p. 299-300)

À en croire Kojève, l’Etat dit « démocratique » ne serait donc qu’un trompe-l’œil destiné à maintenir un équilibre précaire d’intérêts divergents où, somme toute, les plus riches continueront d’occuper, par manipulation (et d’abord manipulation médiatique s’apparentant à une oppression), les premières places.

Toutefois, aux yeux du penseur d’origine russe, dans un tel système, ces premières places sont aussi – du moins tant que fonctionne la « démocratie-libérale » – des places politiquement d’impuissants. Car telle serait la fonction de la « Démocratie » : paralyser le politique. En « démocratie », il ne s’agit pas, en effet, de faire l’Histoire, de proposer un idéal, de conscientiser une force en la transformant en pouvoir, d’avoir une aspiration neuve ou même de réaliser sérieusement une aspiration ancienne, mais seulement de conserver les places et les classes déjà existantes, de maintenir en circulation des rôles depuis longtemps usés, lesquels, cependant, octroient pour ceux qui ne sont pas lassés de les jouer leur part de prestige social et de bien-être matériel. Il n’est donc pas étonnant que les « démocraties-libérales » soient « sorties de l’histoire », puisque leur principe même est de ne pas y entrer.

Avec la « démocratie », on espère l’Histoire close sur ce nœud juridique de forces antagonistes, sur cette « alternance du pouvoir », sur cette fin du politique, trop heureuse en réalité de faire du « surplace ». « Que faire » quand on est un penseur « démocrate » ? Pas grand chose en vérité, si ce n’est déplorer l’imperfection humaine, justifier l’équilibre de ce qui est, imaginer des conditions « parfaites » (ou utopiques) de débat et de délibération juridique, tout en s’effrayant du fond chaotique qu’on pourrait réveiller en aspirant à mieux ou en dénonçant la « tromperie ou l’oppression » des dites délibérations publiques dans la « plouto-démocratie ». C’est un genre de fin d’histoire comme une fin de non recevoir.

Kojève appelle cela « féodalisme », car il y a effectivement quelque chose d’ancien régime dans cette « pratique du pouvoir ». Le « monarque » n’est, de ce point de vue, qu’un équilibriste entre « grands du royaume » (quels qu’ils soient et quoi qu’ils représentent). Si l’un monte trop haut, il faudra l’affaiblir en jouant (par la réglementation) une autre puissance. Quant à la « politique extérieure », le seul espoir réside, non dans une quelconque victoire et encore moins dans l’empire universel, mais dans la mécanique des forces nationales (selon l’adage « la force arrête la force »). On maintient ainsi coûte-que-coûte une stabilité qui s’apparente surtout à une perpétuelle stagnation où aucune puissance émergente (porteuse de nouvelles espérances) ne doit surgir sous peine de déstabiliser le système et de provoquer par là même violence et, éventuellement, guerre civile (ou, à une autre échelle, guerre tout court).

Néanmoins, compte tenu, de l’inertie des forces (poussant en direction d’une injustice sociale de plus en plus insoutenable), compte tenu de l’oubli du peuple parmi les forces qui finissent par compter, compte tenu également de cette métamorphose toujours possible d’une force interne en pouvoir (en ce qu’elle ne se contente plus de sa « première place », mais veut être au centre), il arrive un temps où la « démocratie-libérale » est et se sait sérieusement menacée, en ce qu’elle est décriée dans son principe même d’équilibrer les classes, et dans sa façon « trompeuse » (car viciée par la « force économique ») de le faire. Ou pour le répéter avec Kojève :

Il ne s’agit plus de supprimer les « classes », mais uniquement de leur permettre de coexister indéfiniment (c’est-à-dire « pacifiquement », sans rupture marquée d’équilibre). Or, c’est précisément là le but que se posent les Etats « non-totalitaires » en particulier les « Démocraties capitalistes » tant décriées » (p. 166).

Quand ce but n’est plus rempli ou lorsqu’il paraît par trop inique en dépit de tous les « camouflages », alors refait surface le vieux rêve de prendre le temps en main et de faire de nouveau avancer l’Histoire universelle, comme refait surface l’idée d’« Etat autoritaire », voire d’Empire universel, qui ne se contenterait pas, lui, d’un « équilibre des forces » mais qui aurait en vue sa suppression dans l’« union » afin de réaliser un idéal définitif d’avenir, en un mot une « idéologie ».

L’Etat autoritaire, continue Kojève dans ce même texte de 1942, se solidarise avec une idéologie universelle et s’emploie à la réaliser. Au contraire, la Démocratie se désintéresse en principe des questions idéologiques. L’Etat démocratique n’est pas là pour éduquer ses citoyens, pour mener la nation vers un but idéal. Sa fonction consiste au maintien du statu-quo. Et ce statu-quo est censé être tel que n’importe quelle idéologie puisse y être admise par les citoyens. Certes, s’il venait à l’idée de ces citoyens de réaliser l’une des idéologies possibles, ceci pourrait aboutir à un conflit avec l’Etat démocratique.

Que le statu-quo – tant interne qu’externe – ne soit plus tenable, que des acteurs se politisant s’emparent sérieusement d’idéologies et qu’ils subissent dès lors la censure de l’« Etat démocratique » n’ayant, quant à lui, d’autre idéologie que de maintenir le temps dans un éternel présent de la stagnation ou de l’« ordre établi », c’était ce qui apparaissait évident au Kojève des années 30-40.

L’expression « Etat démocratique » est une sorte de cercle carré. L’Etat qui se solidarise avec l’idéologie démocratique n’est pas un Etat au sens propre et fort du terme. C’est une administration, une police, une organisation purement technique qui a pour but d’assurer aux « citoyens » la possibilité de mener sans encombre une existence privée, c’est-à-dire non politique : sociale, économique, culturelle, religieuse, etc. C’est ce qui explique la tolérance et la « liberté » qui caractérisent les Démocraties et les distinguent des Etats autoritaires, par définition intolérants. Une idéologie politique prise au sérieux exclut les idéologies incompatibles, et l’Etat qui se solidarise avec l’une d’elle doit supprimer toutes les autres, dans la mesure du possible. Mais quand l’Etat n’est pas un véritable Etat, quand il n’a pas à sa base une idée vraiment politique, il peut fort bien se désintéresser de toutes les idéologies et les « tolérer » toutes. Mais sa tolérance ne peut s’étendre qu’aux idéologies qui n’impliquent pas comme but la politisation de la société, c’est-à-dire la création d’un véritable Etat, à base d’idéologie politique. C’est pourquoi les Démocraties n’ont toléré le Communisme et le « Fascisme » que dans la mesure où ils étaient inopérants. Au moment où il a été question d’appliquer ces idéologies respectives à l’Etat lui-même, le principe « démocratique » de tolérance a été abrogé. (p. 319)

Paradoxalement, en censurant, la Démocratie pourrait, à la rigueur, apparaître comme un « Etat proprement dit ». Pourquoi ? Parce qu’alors, elle s’empare consciemment du temps, en reconnaissant que sa fin est le « présent », qu’importe que celui-ci apparaisse à certains comme un marais et à d’autres d’une iniquité insupportable.

EN AMONT DU FASCISME.

/image%2F1440064%2F20250922%2Fob_d09952_kojarton591.png)

Kojève n’est donc pas (en tout cas à ce moment-là de sa carrière) ce que l’on peut appeler un « démocrate ». Aussi Sophia est-elle une justification du pouvoir, la conscientisation d’un idéal politique, autrement dit une « idéologie ». Mais pas de n’importe quelle politique et, dès lors, ce n’est pas n’importe quelle « idéologie ». Car, si, pour le dire avec Kojève : « [Sophia] est écrite dans une société socialiste [en URSS] », elle en « est en quelque sorte l’idéologie » (p. 507). Or, cette société a pour adversaire principal, non pas tant la démocratie, que le fascisme-nazisme.

En d’autres termes, après ou derrière la démocratie-libérale, c’est la politique d’« ultradroite » qui est visée, de sorte que les « démocrates » ne sont pas ses véritables opposants. Ils ne sont, pour ainsi dire, qu’une entrave temporaire, un temps d’accalmie volontaire (et volontairement incapacitant) avant le vrai combat politique : fascisme-communisme ou, dans les termes actuels du débat, « ultra-droite » contre « extrême gauche ». Quant aux démocrates, Kojève juge qu’ils seront vite oubliés ainsi qu’il le rappelle au début de Sophia :

Les sociaux-démocrates vont bien vite quitter la scène historique, pour – on va l’espérer – ne jamais y revenir. On peut même conclure qu’ils sont déjà morts. Les anciens Romains considéraient qu’il fallait bien parler des défunts ou alors ne rien en dire du tout. Pour notre part, puisqu’on ne saurait rien dire de bon des sociaux-démocrates, il est préférable que l’on cesse d’en parler tout à fait (Sophia, p. 48).

A vrai dire, tel qu’il la comprend, c’est-à-dire comme un équilibre (plus ou moins tolérant et surtout plus ou moins inique et trompeur) de forces qui, elles-mêmes, se répartissent (et se conscientisent) en classes, la « démocratie-libérale » n’est, en définitive (et prise de façon dynamique), que l’antichambre du fascisme ou, plus exactement, l’amont d’un fleuve qui y conduit comme irrémédiablement. Et, de ce point de vue (soviétique), le fascisme n’est pas l’opposé de la « démocratie-libérale », mais son avant-garde ou son futur.

Ce paradoxe est simple à saisir. Tandis que le communisme veut l’abolition des classes, le fascisme se pense comme une justification par la biologie ou l’ethnie de la place que l’on occupe dans la hiérarchie sociale. La solution fasciste est alors de privilégier la classe « paysanne » qui, rattachée à la terre, est censée incarner de façon plus pure (et majoritaire) l’essence de la nation.

Il s’agit donc [dans le fascisme-nazisme] de conserver à tout prix une classe de propriétaires fonciers, liés et fixés dans leur existence toute entière à cette propriété même, c’est-à-dire à un « sol » bien déterminé, inchangeable et immuable. L’Etat « communiste » par contre se pose comme but la suppression de la paysannerie en tant que classe. Il s’agit de « déraciner » tous les citoyens, de les placer dans un état de mobilité absolue, de les rattacher et de les fixer non pas par le bas, au sol, mais par le haut, à l’entité idéelle de l’Etat en tant que tel. Pour l’Etat « fasciste » le citoyen est citoyen parce qu’il est lié au sol qui est le territoire de l’Etat. Pour l’Etat « communiste » par contre, le territoire n’est rien que parce qu’il est habité par ses citoyens, qui ne sont en rapport avec tel ou tel sol que parce qu’ils sont des citoyens, auxquels l’Etat a assigné une fonction agricole. Bref, l’Etat « communiste » veut « prolétariser » tous ses citoyens, en faire des « fonctionnaires » de l’Etat, même si leur fonction est agraire, c’est-à-dire même si elle les lie par la force des choses à un sol déterminé (p. 325-326)

En laissant de côté la politique de l’Etat communiste, on constate que si la « démocratie libérale » peine à justifier l’existence des classes (qu’elle maintient cependant au détriment de la majorité, « des petites gens »), le fascisme transforme ce problème social en justification raciale, en attribuant le sommet de la pyramide (comme principe de son gouvernement) à la classe paysanne, aux petites gens, ou encore à la majorité qui ne souhaite plus être politiquement « silencieuse », bref aux « authentiques citoyens ». Contrairement aux « démocraties-libérales » qui maintiennent les classes sans les justifier, ces dernières sont ici maintenues et justifiées (seulement leur justification prétend à une nouvelle répartition ou hiérarchisation). Quoi qu’il en soit, on peut dire avec Kojève :

C’est ce qui explique le fait qu’une « démocratie de droite » qui reconnaît plus ou moins ouvertement l’existence politique des classes, opte toujours pour le « fascisme » lorsqu’elle est réellement placée devant l’alternative « fascisme » ou « communisme ». Même si, par ailleurs, elle les dit et les croit être également haïssables. (p. 167-168).

Dans un tel projet, la classe devient une race. Ce sont les étrangers et les élites mondialisés (donc étrangères) qui déstabilisent le pays, le déséquilibrent, fomentent les troubles, et deviennent responsables de tous les maux. Ces gens, dit-on, ne partagent pas nos valeurs, sont intrinsèquement inassimilables, n’aiment pas le pays, etc. Cela devient aussi une opposition ville-campagne, le citadin est déraciné, l’ouvrier corrompu[2], etc. (dans les termes actuels du débat, le « jeune urbain » l’est au point d’être « wokiste », c’est-à-dire de ne plus respecter les frontières biologiques du genre).

A terme, cela implique d’imposer la « dictature de la paysannerie », c’est-à-dire un retour au « bon sens », au peuple et à la terre, à la majorité des petites gens. Mais comme tout le monde ne peut pas être paysans, ni ethniquement purs, cela demande de nouveau un équilibre (hiérarchisé) entre classes.

Les Etats dits « fascistes » affirment […] que les « classes » n’ont chez eux aucune réalité politique. Mais il est facile de voir qu’il s’agit là d’un simple thème de propagande « socialisante » ou « anti-capitaliste », voire « anti-démocrato-ploutocratique », qui ne correspond nullement à la réalité. En effet, lorsqu’un Etat croit et dit que l’existence de la classe paysanne est indispensable à son existence en tant qu’Etat, s’il veut conserver cette classe à tout prix, c’est qu’elle a à ses yeux, et par conséquent en fait, une valeur et une réalité nettement politique. […] Alors de deux choses l’une. Ou bien l’Etat n’attribue une valeur et une réalité politique qu’à la seule classe paysanne, et alors c’est un « gouvernement de classe » au sens fort du terme, une « dictature de la paysannerie » analogue à « la dictature du prolétariat » des débuts de l’URSS. Ou bien on reconnaît politiquement aussi la classe « non-paysanne », avec toutes ses subdivisions ; et l’Etat a alors pour but d’établir un équilibre des choses.

Et Kojève peut conclure un peu plus loin : « Du moment qu’il s’agit non pas de supprimer les ‘‘classes’’, mais d’assurer leur équilibre, ces Etats [dit ‘‘fascistes’’] sont infiniment plus proches des ‘‘démocratie’’ que de l’URSS ». (p. 167).

MÉTAPHYSIQUE DE L’HUMANITÉ.

Bien sûr, Sophia ne traite pas exactement de cela. Ce que l’on vient d’exposer avec ce texte inédit – ces Néoformations adressées à Henri Moysset – sert plutôt, répétons-le, d’arrière-plan et doit être vu comme la condition historique implicite qui nous permet de mieux comprendre le théâtre de sa rédaction (et peut-être d’en apprécier l’actualité). Car, Sophia ne se situe pas tant sur le terrain de la théorie politique que sur le terrain plus fondamental de l’anthropologie philosophique. Kojève y livre – en particulier avec ce second tome – une « métaphysique de l’homme ». Une remarque incidente des Néoformations permet d’en rendre compte.

Il est facile de voir que cette différence [entre fascisme-nazisme et soviétisme] découle d’une différence dans la conception métaphysique de l’homme : c’est une différence entre deux anthropologies philosophiques. Ici [dans le cadre des Etats dit « fascistes »], l’homme est une plante qui s’épanouit ; là [en URSS] l’homme est un ange déchu qui reste un étranger sur terre. Mais je ne peux pas insister en ce lieu sur cette question (nous soulignons, p. 326-327)

Le lieu où « il insiste sur cette question », où il élabore cette « métaphysique soviétique de l’homme » est bel et bien notre livre. En effet, si dans le premier tome de Sophia, il était essentiellement question de méthodologie (rendant compte du sens qu’il donne aux termes « philosophie » et « phénoménologie »), il s’agit ici d’élaborer les fondements anhistoriques qui rendent possible et expliquent l’Histoire et son sujet, à savoir l’Humanité.

Avec cet ouvrage, nous sommes donc en dehors du temps, avant l’Histoire, ou plutôt dans l’élaboration d’une anthropologie censée la conditionner. Et, c’est pourquoi nous avons retenu pour ce second tome le titre de Métaphysique de l’Humanité. Il exprime, selon nous, le sous-titre que Kojève avait, quant à lui, choisi pour cette partie : Les Fondements antéhistorique des apparitions de l’existence historique de l’homme. Kojève, en effet, expose les « conditions » qui rendent compte, à ses yeux, de l’entrée de l’Humanité dans l’Histoire, ou plus exactement qui expliquent ses différentes apparitions dans un récit dynamique (ou dialectique) qui n’est autre que celui de son identité en voie d’achèvement dans l’unité, la sagesse et la toute-puissance (et, partant, comme divinité).

Autrement dit, nous avons affaire dans ce livre à une proposition d’anthropologie philosophique rendant compte des différentes « apparitions » ou « figures » d’une seule et même humanité sur la scène de sa propre histoire.

En un autre sens, il s’agit également d’un défi adressé à une anthropologie fascisante. A charge à ses adversaires de proposer une autre explication des ressorts de l’Histoire, ressorts qui doivent embrasser et désarmer sa propre hypothèse anthropologique mieux que lui-même ne le fait avec les propositions concurrentes.

Le Désir de Désir.

Comment qualifier dès lors sa proposition ? Kojève, on l’a vu, la présente sous les termes d’« ange déchu ». Bien sûr, sous cette expression, on retrouvera probablement des allusions à la culture russe, au Démon de Lermontov (qu’il cite d’ailleurs dans le premier tome de Sophia3) ou même aux Démons de Dostoïevski. De la même façon, il emploie pour la première fois à notre connaissance l’expression « métaphysique de l’Humanité » pour qualifier le système du père de la philosophie russe (sur lequel il avait écrit sa thèse), à savoir Vladimir Soloviev : « Sa métaphysique [celle de Soloviev] était avant tout une métaphysique de l’humanité, et c’est l’importance énorme attribuée à l’homme qui en formait le trait le plus personnel ».

Dans notre essai, La Conscience de Staline, nous avons montré ce que Kojève doit à ses prédécesseurs russes, en montrant que le couronnement de sa pensée s’apparentait à l’inversion du Dieu-homme en Homme-dieu, du Christ en Antéchrist, reprenant ainsi la suite du Court récit sur l’Antéchrist de Soloviev (que Kojève jugeait être l’un des textes les plus profonds de Soloviev). Ne nous attardons pas davantage .

[1] On rappelera que Kojève a qualifié son projet comme étant une « Autobiographie de l’Humanité ». Or, il a appelé ce livre justement Sophia (reprenant, par là, un vieux concept de la philosophie de Soloviev désignant sous ce terme précisément l’Humanité achevée ou idéale).

[2] « Se solidariser avec la paysannerie, c’est tout naturellement se solidariser aussi avec son caractère ethnique : un Etat paysan est naturellement porté à rester un Etat-peuple. On peut donc dire que le ‘‘populisme’’ du IIIe Reich est une conséquence naturelle et nécessaire de sa politique paysanne. Le rapport entre la paysannerie et la nation est moins direct : il semble que cette dernière ne peut pas se constituer sans l’apport de la Ville. Mais dans la mesure où la paysannerie subsiste à côté de la ville (en principe toujours cosmopolite, du moins en puissance), la nation conserve une base ethnique et se crée autour d’un peuple. Ce n’est, d’ailleurs, qu’ainsi qu’elle est vraiment une ‘‘nation’’ et non un ‘‘empire’’. Son expansion n’est donc pas indéfinie. Si elle transcende l’élément ethnique en le remplaçant par un substrat culturel, elle ne peut absorber des cultures extérieures que dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la culture du peuple qui sert de base à la nation »Tag(s) :

#Alexandre Kojève, #Philosophie, #Rambert Nicolas, #Joseph Staline, #hegel et marx, #Fin de l’Histoire

Views: 1