Nous ne pouvons dans un premier temps que constater que quelque chose a réussi en Asie, l’intégration des rapports de production socialistes au système économique régional et mondial, comme facteur de développement et de transformation et a simultanément échoué en Europe. Avec le démantèlement de l’URSS et des sociétés socialistes d’Europe orientale, l’effondrement de ces pays, la reconstruction d’une économie capitaliste de type dominé, l’économie a été entrainée vers le fond, la paupérisation, au lieu d’accomplir le développement. La perte globale de sens entraîna un développement massif des idéologies réactionnaires. Les formes politiques qui en ont résulté ont été basées sur le repli nationaliste, quoiqu’avec des différences : certaines accompagnant la domination, d’autres, paradoxalement exerçant une forme de frein. Peut-on trouver dans l’histoire de l’Europe la clé de cet échec, et peut-être la capacité à le dépasser enfin, après toutes ces décennies de recul ? Cette méthode historique dialectique est un des parti-pris de notre livre et son application à l’Europe un des enjeux de cet article. (note de Franck Marsal pour Histoire&Société)

Aujourd’hui où comme nous l’analysons par ailleurs, chacun ressent l’ébranlement historique, nous sommes en mesure de revisiter le passé dans ce que le présent en achève les lignes forces. Ce n’est pas un hasard si nous avons fait débuter notre livre par des textes de Marx concernant la Chine et le Pacifique comme le nouveau centre de gravité. Ces textes rendent hommage à Hegel et reprennent la fécondité de sa démarche historique, ce qui donne à Marx une préscience apparente. En fait, il reprend la description de ce qui s’est passé du côté de la découverte des mines d’or et du canal du Panama qui est bien plus important dit-il que les Révolutions de 1848. Il analyse le rôle de la guerre de l’opium, des cotons de Manchester dans la fin du vieil empire chinois, et l’histoire qui revient comme un boomerang vers l’Europe. L’analyse ci-dessous tente de montrer à quel point ces révolutions avortées, ce morcellement des « nations » , des révolutions de couleur seraient constitutives de l’Europe d’aujourd’hui, de ses révolutions de couleur. Elles ne s’inscrivent pas a contrario de l’analyse de Marx mais elles décrivent bien ce qui encore aujourd’hui livre à la tyrannie impérialiste de telles visions chauvines nationalistes… Il est plus que jamais indispensable de relire Marx et Les Luttes des classes en France. Mais aussi s’interroger sur l’épuisement de l’épique dans le réalisme européen et sa reprise par Tolstoï. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

L’Europe 1848 : des révolutions inachevées Petrograd en 1917 ? Prague en 1989 ? Ou le printemps révolutionnaire en Europe de 1848 ?

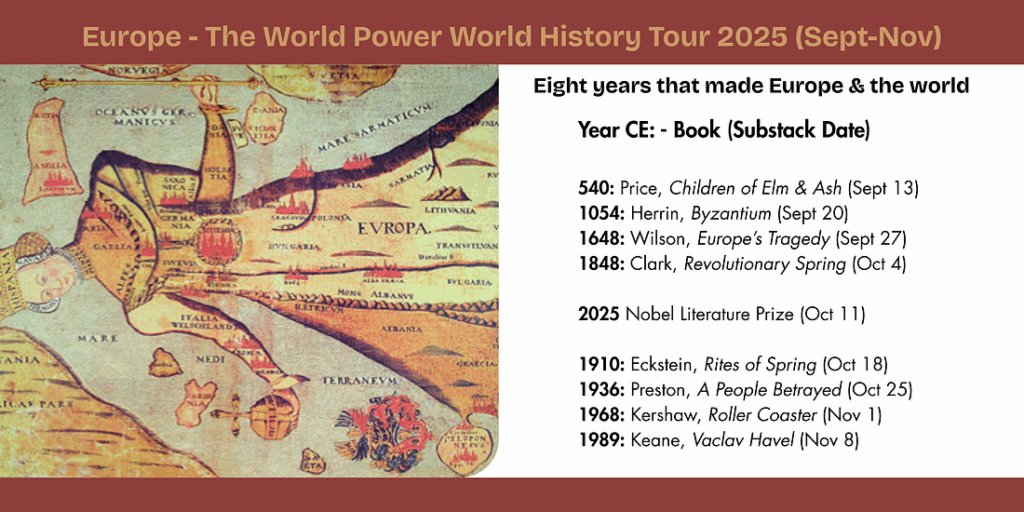

Ce quatrième billet de l’étape européenne du Tour de l’histoire mondiale propose 1848, l’année oubliée des révolutions ratées et de la politique grotesque, comme une année qui a fait l’Europe.

Et je vous recommande un livre d’histoire sur ce printemps révolutionnaire, qui vous aidera à comprendre l’Europe moderne, la fragmentation de l’Occident et les phénomènes de ce que l’on appelle les « révolutions de couleur ».

Comment nos idées de l’Europe, de la Révolution et de l’Occident changent-elles si nous ancrons ces récits en 1848 ?

Certains lecteurs n’ont peut-être pas entendu parler du printemps révolutionnaire en Europe en 1848. Cependant, vous avez peut-être entendu, dans une certaine variante, l’observation inhabituellement poétique et typiquement sarcastique de Marx sur les événements révolutionnaires en France cette année-là.

Hegel remarque quelque part que tous les grands faits et personnages de l’histoire mondiale apparaissent, pour ainsi dire, deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce.

Le dix-huitième brumaire de Louis Bonaparte. Karl Marx 1852

Marx s’est moqué de la révolution grotesque de la France en 1848 parce qu’elle n’a pas réussi, comme nous le disons aujourd’hui, à apporter un véritable changement. Il a remplacé la monarchie française par une république plus libérale. La nouvelle constitution a cédé la place à la ruse informelle de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est devenu le premier autocrate démocratique d’Europe et le deuxième dirigeant de facto de la France à vie. Les rêves révolutionnaires ont cédé la place à la populisme. En quatre courtes années, la France a traversé le cycle de la Révolution française, de la Bastille à l’auto-couronnement de Napoléon en tant qu’empereur. Mais sans la terreur.

Cependant, le fait que Marx qualifie ces événements de farce a sous-estimé la fécondité de cette année historique. Les événements en France ont déclenché une cascade qui s’est répandue à travers l’Europe. Comme l’écrit Christopher Clark dans Printemps révolutionnaire : Lutter pour un nouveau monde 1848-49 (2023), l’intensité et l’étenduegéographique des révolutions en Europe cette année-là ont dépassé celles de 1789, 1917, 1968 ou même 1989.

En 1848, en revanche, des tumultes politiques parallèles éclatèrent sur tout le continent, de la Suisse et du Portugal à la Valachie et à la Moldavie, de la Norvège, du Danemark et de la Suède à Palerme et aux îles Ioniennes. C’est la seule révolution véritablement européenne qu’il y ait jamais eue.

Le printemps révolutionnaire, p. 1

Clark,

1848 Journées révolutionnaires à Berlin

Recommandation de livre : Clark, Revolutionary Spring

Ma recommandation de livre d’histoire cette semaine est Christopher Clark, Revolutionary Spring Fighting for a New World 1848-49 (2023).

Clark raconte les révolutions qui ont balayé l’Europe en 1848-1849, comme un soulèvement transnational, plutôt que comme un ensemble d’événements nationaux isolés. Son modèle narratif rompt avec les tropes éculés de la révolution en proposant une métaphore moderne innovante. Plutôt que de considérer les événements comme un échec ou une farce, il écrit

« Il est plus intéressant de penser à ce soulèvement continental comme à la chambre de collision de particules au centre du XIXe siècle européen. »

Clark, Le printemps révolutionnaire, p. 4

Dans une ironie que Clark déploie consciemment, cette explosion transnationale a envoyé des ondes de choc d’ethnonationalisme, et « l’impression que la nation était la plus ancienne et la plus légitime de toutes les choses » dans le monde. Les ondulations se font encore sentir aujourd’hui. En 1848, les Ukrainiens de Galicie orientale demandèrent aux Habsbourg de renverser leurs oppresseurs coloniaux. Ils avaient « des princes à nous, descendants de Vladimir ». La rancune nationaliste ukrainienne à ce stade, cependant, visait la Pologne, les Turcs et les Juifs, et non la Russie.

Clark décrit les révolutions clés dans des endroits, qui n’étaient pas alors les nations que nous connaissons aujourd’hui : la France, les États allemands, la Hongrie, la Sicile, les États italiens, l’Empire multinational autrichien, la Moldavie et la Valachie qui deviendrait plus tard la Roumanie.

Il sonde les racines de la révolution dans les questions sociales de pauvreté, de classe, d’industrialisme, d’ethnicité et de genre. Il suit les subtilités des événements à travers des personnalités idiosyncrasiques, des leaders bien connus et des participants moins connus. Il suit les plans, les improvisations et les retours en arrière des révolutionnaires, des contre-révolutionnaires, des modérés et des hésitants. Il montre comment les événements de 1848 ont défini les moules du débat politique occidental, libéral, conservateur, socialiste, communiste et nationaliste. Il vous choquera en vous faisant reconnaître la similitude de ce printemps révolutionnaire avec le mois le plus cruel de notre temps.

« Les gens de 1848 pouvaient se reconnaître en nous », écrit Clark.

Views: 12