La recherche de l’informatique quantique est un sujet à sensation, promesse d’une capacité de calcul presque infinie, par rapport à l’informatique classique, dont les capacités croissent pourtant chaque année selon une progression exponentielle. Mais l’informatique quantique reste un sujet de recherche et non un sujet industriel. Et il est peu probable que cela change avant de longues années. Les réussites de la Chine dans ce domaine (comme dans biens d’autres domaines) sont remarquables. Elles illustrent avant tout la croissance de la capacité de recherche de la Chine, dont la production d’articles de recherche scientifique a pris depuis quelques années la 1ère place mondiale (plus d’1 millions d’articles de recherche scientifique publiés en 2023 par la Chine, contre 714 000 par les USA). Elles illustrent également la stratégie de développement de la Chine : la recherche se fait tous azimuts car on ne peut savoir à l’avance quelles seront les recherches les plus fructueuses. La Chine est ainsi devenue le champion des batteries électriques (grâce à une recherche très productive dans ce domaine très complexe), mais elle est aussi numéro 1 dans les recherches autour de l’hydrogène. De même, la Chine développe sa recherche et son industrie nucléaire autour de toutes les pistes possibles : réacteurs « classiques », surgénération, mini-réacteurs, réacteurs au thorium et bien sûr la fusion nucléaire. Paradoxalement, la « promesse » de l’informatique quantique cache la prouesse du développement de la recherche scientifique chinoise. L’informatisation, la communication mondiale digitale ont accéléré puissamment le potentiel scientifique de l’humanité. L’essentiel pour développer la recherche reste la formation de chercheurs, la création de laboratoire, l’accumulation lente du savoir et de l’expérience. La modélisation informatique (couplée avec le calcul et les simulations numériques) constitue déjà une modalité majeure de la recherche et le développement de l’IA accélère les choses : c’est à dire qu’ils ne remplacent pas les chercheurs mais décuplent leur productivité et leur permet d’explorer des domaines qui étaient encore il y a peu inaccessibles. C’est pourquoi il faut former non pas moins, mais davantage de chercheurs, créer de nouveaux laboratoires, investir des sommes plus importantes. C’est sur ce terrain (mais aussi sur celui de la qualité de la formation scientifique) que la Chine a réalisé des pas de géants. Comme nous le soulignons dans notre ouvrage collectif, la Chine a pris le parti inverse de l’occident : là où l’occident a pris le parti idéaliste, selon lequel ce qui compte, c’est de concevoir et que la production matérielle est sans valeur (« l’entreprise sans usine »), la Chine a considéré de manière dialectique que celui qui maîtrise la production finira nécessairement par maîtriser aussi la conception. Elle est en train de le prouver magistralement et cela ne laisse à l’occident plus beaucoup de temps pour éviter le déclassement et le dépérissement. Rattraper la Chine est déjà hors de portée. Cela nous amène à la dialectique, dont une des lois principales est la transformation de la quantité en qualité. L’avance de la Chine n’est plus seulement « quantitative » mais a accompli un bond décisif qui la situe dans une autre catégorie. La dialectique, c’est aussi ce sur quoi porte cet article. Or, c’est aussi une question fondamentale pour la recherche et c’est aussi un handicap pour la recherche occidentale, dont l’idéologie dominante interdit la formation sur des bases correctes (matérialistes dialectiques) des chercheurs et des scientifiques. Au contraire, le relativisme, l’empirisme et même l’idéalisme sont ouvertement véhiculés, je ne parle pas ici des USA de Trump mais de l’Europe et de la France des 30 dernières années. L’exemple le plus frappant est précisément celui de la mécanique quantique, dans lequel, pendant plusieurs décennies a dominé l’interprétation dite « de Copenhague », totalement idéaliste, que Schrodinger avait ridiculisée par le fameux paradoxe du chat. Selon l’interprétation dominante en effet, le chat enfermé dans la boite était à la fois mort et vivant et restait dans cet état tant qu’un laborantin ne s’avisait pas d’ouvrir la boite pour vérifier. La recherche moderne a montré que la mécanique quantique, si elle était effectivement dialectique, n’en est pas moins matérialiste, et que l’âme du laborantin ne provoque rien de particulier, l’organisme réel du chat est suffisamment complexe et agité de mouvements pour provoquer par lui-même la décohérence quantique qui va le mener très très très vite à être soit mort, soit vivant, mais certainement pas les deux à la fois. Et cela nous renvoie précisément à la problématique majeure de l’informatique quantique, qui a besoin de demeurer dans ces états transitoires de superposition quantique, donc de reculer la décohérence. Cela mène à la dialectique subtile qui freine le développement de l’informatique quantique : les propriétés extraordinaire des états quantiques sont associés à une présence généralisée du hasard et à une grande sensibilité à toute forme de mouvement. Ainsi, la capacité à effectuer des calculs à une allure phénoménale se paie par des taux d’erreurs et une instabilité problématique. D’où l’importance des travaux de recherche à mener encore dans ce domaine. Dernier mot sur les mathématiques du discret et du continu. C’est aussi en effet un champ extrêmement dialectique. Les mathématiques modernes pratiquent allègrement le renversement dialectique, tant du discret vers le continu que du continu vers le discret. Elles ont exploré la frontière entre ces deux univers et une multitude de ponts qui les relient. Engels, dans sa dialectique de la Nature, y consacre déjà quelques pages tout à fait brillantes, mentionnant que la découverte par Descartes de la « quantité variable », devait mener au calcul différentiel, dont Engels dit qu’il introduit la dialectique et le développement dans les mathématiques. Je crois néanmoins, pour y avoir à nouveau jeté un œil rapide avant d’écrire ce commentaire, qu’on devrait rendre obligatoire la lecture et l’étude de ces pages à tout mathématicien. (note de Franck Marsal pour Histoire&Société)

Nous avons récemment publié un texte de Rockhill qui revendiquait un retour au matérialisme dialectique, à la dialectique de la nature. En 2021, la Chine devenait ainsi la première nation à revendiquer un avantage en calcul quantique sur deux plateformes distinctes : Jiuzhang, qui utilisait des particules de lumière pour effectuer des calculs quantiques, et Zuchongzhi 2.1, qui reposait sur des circuits supraconducteurs pour manipuler les qubits.

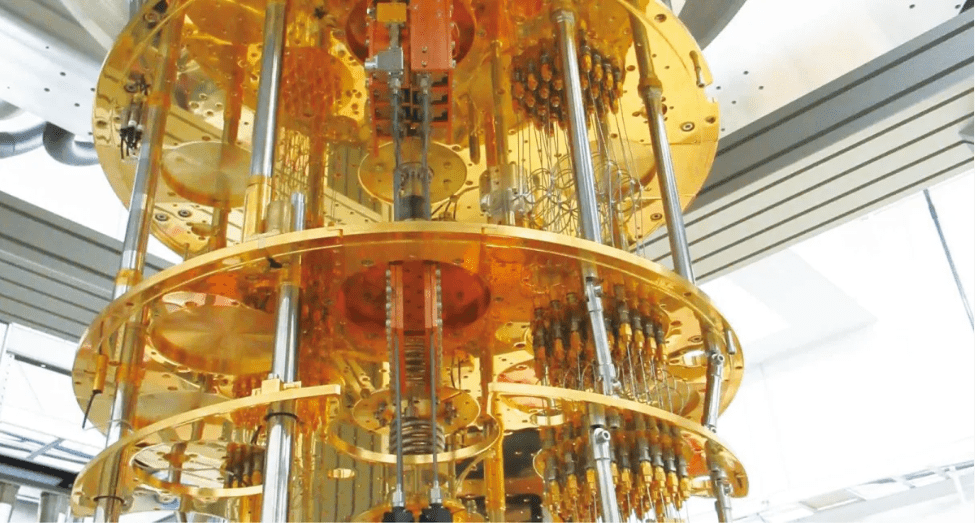

Aujourd’hui, en mars 2025, avec Zuchongzhi 3.0, conçu par des physiciens de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC), la Chine a franchi une nouvelle étape décisive. Dotée de 105 qubits et de 182 coupleurs, cette puce quantique effectue (placée dans un ordinateur quantique) des calculs d’échantillonnage aléatoire 10¹⁵ fois (un million de milliards) plus rapidement que le deuxième supercalculateur le plus puissant au monde, Frontier, selon les résultats publiés dans Physical Review Letters. Selon Pan Jianwei, directeur de la recherche, et son équipe, Zuchongzhi 3.0 améliore considérablement les performances de son prédécesseur et atteint une puissance de calcul quantique inégalée. Il serait même un million de fois plus rapide que ce qui peut être déduit des résultats obtenus par Google dans des expériences quantiques similaires réalisées en octobre 2024, notamment dans l’échantillonnage de circuits aléatoires (selon le communiqué de l’entreprise). Les chercheurs expliquent que reproduire cette tâche sur un supercalculateur classique nécessiterait environ 5,9 milliards d’années, une estimation basée sur les performances actuelles des systèmes classiques et la complexité des calculs réalisés par Zuchongzhi 3.0. D’après les scientifiques, il s’agit « d’une nouvelle référence en matière d’avantage quantique » et cela représente « une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur à 66 qubits ». La révolution de l’informatique quantique élargira notre compréhension de l’infiniment complexe – et peut-être de l’infini lui-même

par Jan Krikke 9 septembre 2025

Au cours des deux premières décennies du XXe siècle, la science européenne a connu une révolution. La théorie de la relativité d’Albert Einstein a proposé un nouveau modèle du macrocosme, tandis que Niels Bohr et d’autres ont développé le modèle atomique du microcosme.

Cependant, les deux modèles ont résisté à l’intégration dans une « théorie du tout ». Au cœur du problème semblent se trouver deux formes distinctes de mathématiques : les mathématiques discrètes et les mathématiques continues. Mais l’informatique quantique pourrait venir à la rescousse.

Discret et continu

La distinction entre mathématiques discrètes et mathématiques continues est au cœur de la physique et de l’informatique modernes. Les mathématiques discrètes décrivent la réalité en unités distinctes et dénombrables, comme les chiffres binaires utilisés en informatique, tandis que les mathématiques continues capturent des processus lisses et ininterrompus, tels que les ondes et les courbes.

Cette tension entre le discret et le continu a façonné certaines des percées les plus importantes de la science, y compris la mécanique quantique à la relativité, et continue d’influencer de nouvelles frontières telles que l’informatique quantique.

Au tournant du 20e siècle, les scientifiques croyaient que la lumière et le rayonnement étaient des phénomènes continus.

En 1900, le physicien allemand Max Planck a contesté ce point de vue. Pour formuler sa loi de rayonnement, il a traité la lumière comme des unités discrètes, ou quanta, un mouvement dicté par une nécessité mathématique plutôt que par des preuves expérimentales. Planck a d’abord considéré les quanta comme des constructions mathématiques abstraites, et non comme une réalité physique.

Cette étape a marqué l’entrée des mathématiques discrètes dans la physique. La quantification de Planck est comparable à l’échantillonnage numérique moderne : tout comme la musique est numérisée en enregistrant de nombreux échantillons minuscules par seconde, Planck a traité le rayonnement comme composé de paquets discrets.

Des quanta aux photons

En 1905, Einstein a donné un nouveau sens à l’idée de quanta de Planck en expliquant l’effet photoélectrique. Il a proposé que la lumière soit constituée de paquets d’énergie discrets, plus tard appelés photons.

Les expériences ont confirmé que la lumière, longtemps considérée comme une onde continue, pouvait également se comporter comme des particules dans certaines conditions. L’abstraction mathématique de Planck est ainsi devenue la réalité physique d’Einstein, marquant la discrétion comme une caractéristique fondamentale de la nature.

Les armes nucléaires américaines coincées entre le passé de Minuteman et l’avenir de Sentinel

Les travaux d’Einstein sur l’effet photoélectrique ont ouvert la voie à un nouveau modèle atomique. S’appuyant sur l’idée que l’énergie se présente sous forme de paquets discrets, Bohr a proposé en 1913 que les électrons orbitent autour du noyau à des niveaux d’énergie fixes et puissent passer de l’un à l’autre en absorbant ou en émettant des photons.

Cela expliquait les spectres atomiques, où la lumière apparaît en lignes distinctes plutôt qu’en bandes continues. Le modèle de Bohr a marqué le début de la mécanique quantique et a jeté les bases de ce qui allait devenir plus tard le modèle standard de la physique des particules, qui unifie notre compréhension des particules fondamentales et de leurs interactions.

Notamment, la même année où Einstein a publié son article sur l’effet photoélectrique, en 1905, il a également publié sa théorie de la relativité restreinte, dans laquelle il a décrit l’espace et le temps non pas comme discrets mais comme continus. En relativité, l’espace et le temps sont « classiques », c’est-à-dire newtoniens.

Une décennie plus tard, la relativité générale d’Einstein a étendu ce cadre continu à la gravité, la décrivant comme la courbure lisse et continue de l’espace-temps. Confirmée par l’expédition de 1919 du physicien et astronome Arthur Stanley Eddington, la relativité est devenue la base de la compréhension du macrocosme.

De cette façon, Einstein a avancé les deux côtés de la grande ligne de partage : le monde quantique des quanta discrets et l’univers relativiste de l’espace-temps continu. Pourtant, ces deux piliers de la physique restent mathématiquement incompatibles, soulignant le défi non résolu d’unir le discret et le continu en une seule théorie.

Modèles hybrides

Les efforts pour réconcilier la relativité avec la mécanique quantique ont donné naissance à des modèles hybrides qui tissent ensemble des mathématiques discrètes et continues. Les trois exemples les plus connus sont :

– Gravitation quantique à boucles (LQG) : Décrit l’espace comme construit à partir de « morceaux » discrets (réseaux de spin), tandis que son évolution se déroule à travers une géométrie continue.

– Théorie des cordes : Envisage les cordes comme des objets continus et vibrants dont les modes de vibration produisent des spectres de particules discrets.

– Théorie quantique des champs (QFT) : Traite les champs comme des entités continues, mais leurs excitations se manifestent sous forme de particules discrètes.

Chacune de ces approches représente une tentative de combler le fossé entre la discrétion et la continuité, en recherchant en fait un cadre unifié pour la structure fondamentale de la nature.

Informatique quantique

L’informatique quantique, proposée pour la première fois par le physicien américain Richard Feynman dans les années 1960, met en relief le puzzle discret-continu.

Cette troisième génération d’informatique, après l’analogique et le numérique, calcule avec des particules subatomiques plutôt qu’avec des courants électroniques. L’unité de calcul de l’informatique quantique, le qubit, incarne à la fois des processus discrets et continus.

Comme un bit classique, un qubit a deux pôles – 0 et 1 – mais les pôles peuvent exister en superposition, ce qui signifie qu’il peut être en partie 0 et en partie 1 en même temps, en fonction du contexte et de l’état ou des qubits environnants.

Sur la sphère de Bloch, les opérations continues sont représentées par des points sur sa surface lisse. Le calcul utilise les états discrets (binaires) (0 et 1) pour la logique, tandis que les rotations continues (analogiques) à travers la sphère régissent les opérations.

La véritable percée se produit lorsque les qubits sont liés par l’intrication, un phénomène dans lequel deux ou plusieurs qubits partagent le même état quantique, quelle que soit la distance qui les sépare. Cela permet aux ordinateurs quantiques de traiter plusieurs possibilités simultanément, plutôt qu’une étape à la fois, comme le font les machines classiques.

Ce double caractère – superposition et intrication – confère aux ordinateurs quantiques une puissance extraordinaire. Des tâches telles que la simulation de molécules avec des dizaines d’atomes, impossibles pour les supercalculateurs les plus rapides d’aujourd’hui, pourraient être accomplies en quelques minutes sur une machine quantique.

L’informatique quantique peut aider à résoudre les dichotomies entre la mécanique quantique et la relativité, entre la dualité des ondes et des particules, et entre le continu et le discret, élargissant ainsi notre compréhension de l’univers.

L’infini à portée de main

Pendant des siècles, le progrès scientifique a été stimulé par l’extension des sens humains grâce à l’utilisation d’instruments. Les télescopes ont ouvert les cieux pour révéler la place de la Terre dans le cosmos ; Les collisionneurs de particules sondent les échelles les plus infimes, découvrant les particules du Modèle standard.

Aujourd’hui, l’ordinateur quantique pourrait émerger comme un nouveau type d’instrument, non pas un instrument qui regarde vers l’extérieur ou brise des particules, mais un instrument qui explore la réalité par simulation. Il permettra aux physiciens de modéliser des champs quantiques, des trous noirs et des états exotiques de la matière d’une manière que les machines classiques ne peuvent pas faire. Il pourrait même être capable de simuler le Big Bang.

Là où les télescopes ouvraient l’infiniment grand et heurtaient l’infiniment petit, l’informatique quantique pourrait élargir notre compréhension de l’infiniment complexe, et peut-être de l’infini lui-même. Cela peut même conduire à l’insaisissable théorie du tout.

Jan Krikke est un journaliste basé en Thaïlande. Son dernier livre est une biographie médiatisée par l’IA intitulée « L’Orient et l’Occident à la croisée des chemins : intégrer la science, l’éthique et la conscience à travers les cultures ». Il peut être acheté ici.

Views: 4

pam

merci une nouvelle fois pour cet article…

un détail au début, attention à l’utilisation du mot « exponentiel » dans son usage courant… et impropre. La loi de Moore qui dit que la puissance de l’informatique classique double tous les deux ans est une croissance géométrique et non exponentielle… on utilise souvent ce mot pour dire « croissance accélérée ». Mais justement pour évaluer un phénomène comme le quantique, il faut faire la différence entre « 2 fois x » et « 2 puissance x »… Car la puissance quantique dépend du nombre de qubit intriqués comme « 2 puissance x » donc de manière exponentielle… (voir le paragraphe sur la puissance de calcul quantique dans https://pierrealainmillet.fr/Meilleurs-voeux-2025-pour-un-numerique-responsable-dans-la)

Je propose de réécrire la première phrase

La recherche de l’informatique quantique est un sujet à sensation, promesse d’une capacité en croissance exponentielle, par rapport à l’informatique classique, dont les capacités ne croissent chaque année que selon une progression géométrique.