Un excellent article qui fait le tour des risques et possibilités du moment à travers le monde entier, en prenant le recul nécessaire, tout le contraire de nos « médias » à la recherche du sensationnel, en même temps que d’un prétexte de manipuler l’opinion publique. Par parenthèse, on comprend mieux en lisant ceci la « sainte guerre » du « vertueux Trump » (haha, je ris) contre les narcotrafiquants qui viennent comme par hasard du Venezuela (note et traduction histoire et société).

25 août 2025

Introduction : L’effritement de l’ordre ancien

Le XXe siècle s’est terminé avec l’illusion de la permanence. La chute de l’Union soviétique a semblé consacrer une ère d’hégémonie unipolaire, où Washington régnait en maître, où le dollar régnait incontestément et où les guerres de l’OTAN étaient vendues comme des croisades humanitaires. Pourtant, une génération plus tard, l’édifice s’est fissuré. De Kaboul à Kiev, de Caracas à Kinshasa, l’ordre unipolaire a été vidé de sa crédibilité. Le XXIe siècle n’a pas apporté la « fin de l’histoire » mais le retour de l’histoire, brute et impitoyable. Ce qui émerge à sa place, ce n’est pas un équilibre multipolaire stable mais une mutation chaotique, un ordre méta-impérial où les empires survivent par transformation, où la souveraineté se heurte à la dépendance, et où l’avenir des continents se forge dans la bataille entre résistance et recolonisation.

Mouammer Kadhafi – Union africaine, 2009

Le réveil géopolitique de l’Afrique : l’Afrique centrale, axe du futur

L’Afrique, longtemps considérée comme la périphérie du monde, est en fait l’arène décisive de l’avenir. Son sol contient soixante pour cent des terres arables restantes de la planète, du cobalt pour les batteries électriques, de l’uranium pour les réacteurs et des terres rares pour les technologies de demain. Sa population, qui dépasse déjà les 1,4 milliard d’habitants, doublera d’ici quelques décennies, façonnant les migrations, le travail et les marchés à l’échelle mondiale. Celui qui sécurise l’Afrique sécurise le siècle.

Le cœur de cette lutte ne se trouve pas sur les côtes, mais en Afrique centrale. La République démocratique du Congo (RDC) est l’empire tacite des ressources. Ses mines de cobalt alimentent la révolution de la voiture électrique. Les entreprises chinoises, par le biais de géants publics et de partenariats privés, dominent une grande partie de cette extraction, construisant des infrastructures en échange de droits miniers. À Kolwezi, les entreprises chinoises exploitent de vastes concessions qui alimentent la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries. La Russie a également fait des percées, les forces de Wagner sécurisant les sites miniers en République centrafricaine (RCA) et protégeant le gouvernement de Bangui contre les insurgés. En échange, Moscou obtient l’accès à des concessions d’or et de diamants, mais surtout un levier stratégique au Sahel et un ancrage politique en Afrique centrale.

Ces interventions transforment la prise de décision de l’Afrique au niveau continental. L’Union africaine, autrefois dominée par des élites francophones redevables à Paris, fait maintenant face à la pression de régimes enhardis par la finance chinoise et les armes russes. Lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont expulsé les troupes françaises, elles n’ont pas trouvé de soutien à Bruxelles, mais à Moscou et à Pékin. La RCA, autrefois colonie oubliée, prend aujourd’hui la défense de la présence russe dans les forums internationaux. L’Angola, ancien champ de bataille de la guerre froide, négocie des contrats pétroliers et de défense avec Washington et Pékin, jouant les puissances les unes contre les autres. L’axe de l’Afrique centrale qui s’étend de Kinshasa à Bangui à Juba n’est plus marginal ; il façonne la façon dont l’Afrique se positionne entre l’Orient et l’Occident.

C’est l’essence même de l’éveil de l’Afrique : une souveraineté non encore acquise, mais contestée. L’assassinat de Kadhafi a prouvé que tout projet d’indépendance africain sera confronté au sabotage occidental. Pourtant, le retour de l’Afrique centrale sur la scène mondiale montre que le continent n’est plus un objet passif. C’est une arène où convergent les chemins de fer chinois, les entrepreneurs russes, les investissements du Golfe et les sanctions occidentales. La question pour l’Afrique est de savoir si elle peut transcender le fait d’être un enjeu et devenir un pôle de puissance à part entière.

Nicolas Maduro à propos de la fête de l’indépendance – Caracas, 2024

L’Amérique latine à l’ombre de la doctrine Monroe

Si l’Afrique représente la promesse d’un réveil, l’Amérique latine incarne la continuité des résistances. La doctrine Monroe projette toujours son ombre, rappelant au continent que Washington le considère comme une arrière-cour. Pourtant, les fissures sont visibles.

Le Venezuela est au centre de cette défiance. Avec les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, il est devenue le point d’ancrage d’un axe latino-américain résistant à la recolonisation. Malgré les sanctions qui ont fait s’effondrer son économie, malgré les tentatives de coup d’État et les complots d’assassinat, Caracas survit. Il survit parce qu’il n’est plus seul. Les prêts et les achats de pétrole de la Chine lui donnent une marge de manœuvre, tandis que les conseillers militaires et les armes russes renforcent ses défenses. L’Iran lui aussi a discrètement envoyé des pétroliers dans les ports vénézuéliens, défiant les blocus américains. De cette façon, le Venezuela représente non seulement la souveraineté, mais aussi la solidarité : la preuve que les petits États peuvent endurer lorsqu’ils sont soutenus par des empires rivaux.

Ailleurs, le Brésil de Lula da Silva navigue prudemment entre Washington et Pékin. Il recherche la technologie américaine mais dépend fortement du commerce chinois, en particulier du soja et des minéraux. L’entrée de l’Argentine dans les BRICS signale un pivot vers la multipolarité, même si elle est aux prises avec la dépendance du FMI. Au Nicaragua, le régime de Daniel Ortega continue de résister à la pression américaine, maintenant des liens avec la Russie et la Chine. Chaque cas illustre la même tendance : l’Amérique latine n’est plus totalement captive de la doctrine Monroe, même si elle reste vulnérable.

Pourtant, cette résistance est fragile. Washington a commencé à se réaffirmer, notamment dans les Caraïbes et en Amérique centrale, où les crises migratoires constituent un levier d’intervention. La partie n’est pas terminée. Mais la présence de la Chine et de la Russie au Venezuela, à Cuba, en Argentine, même limitée, crée un nouveau champ. L’Amérique latine n’est plus simplement une arrière-cour des États-Unis. C’est une ligne de front de la contestation multipolaire.

Carte du conflit en mer de Chine méridionale

La Chine et l‘océan Pacifique de demain

Si l’Afrique est la terre de l’éveil et l’Amérique latine le continent de la résistance, la Chine est l’empire des océans. Son destin est indissociable des couloirs maritimes, au premier rang desquels la mer de Chine méridionale. C’est là que réside le cœur de la stratégie de Pékin : celui qui contrôle cette mer contrôle les lignes commerciales vitales de la Chine, son accès aux ressources, sa survie même. Les États-Unis, conscients de cela, cherchent à encercler, à armer Taïwan, à militariser les Philippines, à fortifier Guam et à tisser des alliances du Japon à l’Australie dans le cadre du « Quad » et de l’AUKUS.

Pourtant, la Chine n’agit pas à la hâte. Son initiative Belt and Road construit non seulement des chemins de fer à travers l’Asie et l’Afrique, mais aussi des ports à travers l’océan Indien, de Gwadar au Pakistan à Djibouti dans la Corne de l’Afrique. Chaque port est un nœud d’influence, un point d’ancrage pour l’avenir. Dans le Pacifique, les ouvertures de la Chine vers les îles Salomon et Kiribati signalent un défi direct à la domination américaine. Au plan intérieur, le silence de Xi Jinping sur la scène internationale depuis la mi-2025 est moins un recul qu’une consolidation : la Chine se prépare, calcule et attend.

La Russie, poussée vers l’Est par les sanctions, renforce cet échiquier maritime. Ses exercices navals avec la Chine dans le Pacifique et son expansion arctique montrent que les puissances eurasiennes ne sont plus confinées à la terre. Le Pacifique n’est plus le domaine sécurisé de l’Amérique. C’est l’océan de demain, où la multipolarité sera soit consacrée soit écrasée.

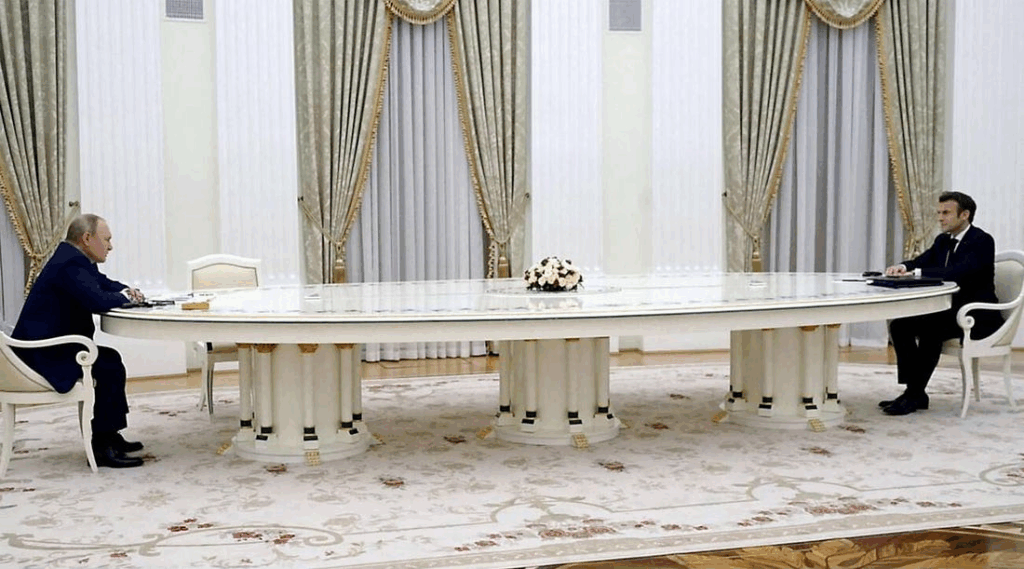

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron – Moscou, 2022

La Russie et la fragilité de l’Europe

La guerre en Ukraine est souvent présentée comme le désespoir de la Russie, mais en réalité, elle révèle la fragilité de l’Europe. Pour Moscou, l’Ukraine est à la fois mémoire et nécessité : le berceau de sa civilisation, le tampon contre l’OTAN, la preuve qu’elle ne sera pas encerclée sans résistance. Pour l’Europe, cependant, l’Ukraine met en évidence sa dépendance. Son industrie s’effondre sous le poids des sanctions énergétiques, sa politique se fragmente sous la pression et sa souveraineté se dissout dans l’ombre de Washington.

La force de la Russie ne réside pas seulement dans son endurance, mais aussi dans sa portée. En Afrique, Wagner sécurise les gouvernements. En Amérique latine, Moscou noue des alliances avec des régimes assiégés par l’Occident. Au Moyen-Orient, il s’associe à l’Iran pour soutenir l’Axe de la Résistance. Chaque mouvement étend le champ de bataille au-delà de l’Ukraine, forçant l’Occident à s’étendre excessivement.

L’Europe, quant à elle, est fracturée. L’Allemagne n’est pas en mesure de concilier ses besoins industriels avec ses engagements envers l’OTAN. La France parle d’« autonomie stratégique » mais capitule lorsqu’elle est défiée. La Pologne exige une escalade mais n’a pas le poids nécessaire pour prendre l’initiative. L’Union européenne, autrefois saluée comme un projet de civilisation, apparaît aujourd’hui comme un bloc de traités fragile, vulnérable aux chocs extérieurs et au nationalisme interne. La Russie n’a pas besoin de conquérir l’Europe militairement ; elle n’a qu’à soutenir la guerre jusqu’à ce que l’Europe implose sous ses propres contradictions.

Le retour de Donald Trump amplifie cette fragilité. Son dédain pour l’OTAN, son admiration transactionnelle pour Poutine et son imprévisibilité laissent l’Europe paralysée. Si Washington abandonne le continent, l’Europe est sans défense. Si Washington négocie avec Moscou, l’Europe est trahie. Quoi qu’il en soit, la Russie survit.

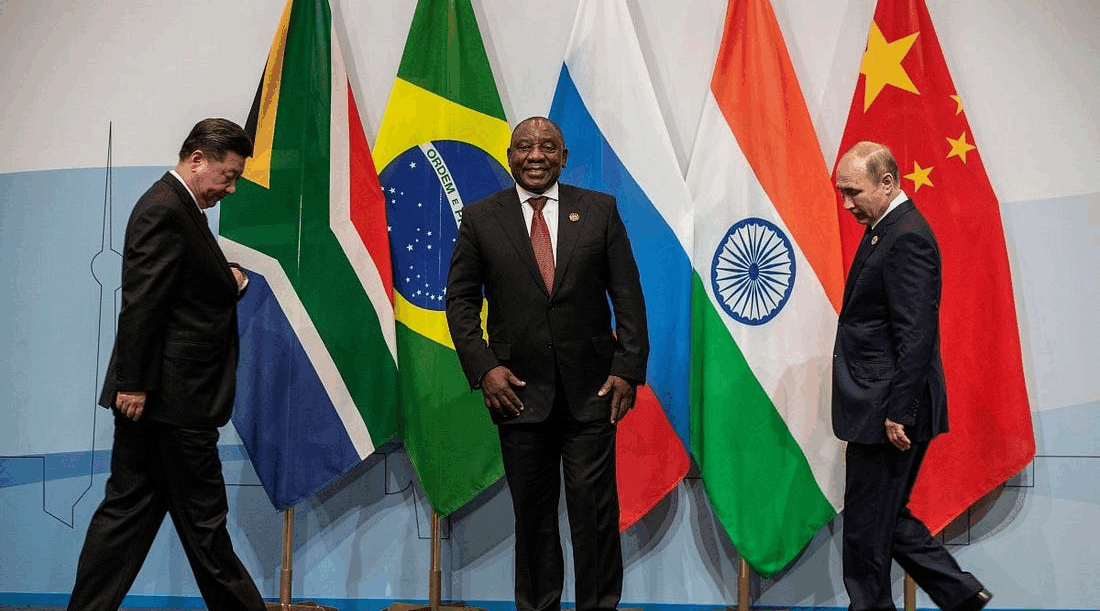

L’avenir de la multipolarité : entre construction et chaos

L’histoire de notre siècle n’est pas la survie d’un empire, mais la mutation de plusieurs. L’Afrique sort de sa marginalisation, ses régions centrales façonnant la prise de décision continentale sous le patronage chinois et russe. L’Amérique latine résiste à la recolonisation, le Venezuela se dressant comme une forteresse provocante contre la doctrine Monroe. La Chine manœuvre dans le silence, construisant des océans d’influence en attendant son moment décisif. La Russie saigne mais dure, déstabilisant l’Europe non pas par la conquête mais par l’usure.

Pourtant, le danger de cette transition est l’instabilité. La multipolarité n’est pas automatiquement pacifique. Elle peut produire une convergence où les puissances respecteront les sphères d’influence, ou alors le chaos, où chaque frontière devient un champ de bataille. L’Afrique centrale peut devenir l’épine dorsale de la souveraineté continentale, ou elle peut rester un butin disputé par des étrangers. L’Amérique latine peut émerger en tant que bloc autonome, ou elle peut être fragmentée par l’intervention américaine. L’Eurasie peut se consolider autour d’un axe sino-russe, ou elle peut s’effondrer dans la rivalité.

La vérité est que l’ère de l’arrogance unipolaire est révolue. La suite est incertaine : soit un nouvel équilibre des civilisations, soit une ère de confrontation permanente. Le monde est décentré, pluriel, fracturé. Et c’est là que réside à la fois son péril et sa promesse.

Assemblée générale des Nations Unies

Le retour de l’histoire

De Kinshasa à Caracas, de Moscou à Pékin, de la mer de Chine méridionale au Sahel, l’histoire est revenue en force. Les empires ne s’effondrent plus. Ils mutent. Les nations n’attendent plus. Elles manœuvrent. Les États-Unis s’accrochent à la suprématie mais perdent leur crédibilité. L’Europe proclame l’unité mais cache sa fragilité. L’Afrique et l’Amérique latine se réveillent, pas encore libres mais plus jamais silencieuses. La Russie endure, la Chine attend, et les océans tremblent avec les batailles à venir.

L’avenir est indécis. La multipolarité peut apporter la souveraineté aux oubliés, ou elle peut libérer une instabilité sans fin. Mais une vérité ne peut être niée : l’ordre unipolaire est mort. Le XXIe siècle n’appartient pas à un empire mais à plusieurs civilisations, non pas à un seul destin mais au choc des futurs. La question qui se pose à nous n’est pas de savoir qui dirigera le monde, mais si le monde peut survivre à son retour à l’histoire.

Views: 3

LAGIER

Ne pas oublier que l’Occident ne représente que 12% de la population mondiale et qu’il a imposé son hégémonie au reste du monde

Le colonialisme se termine en 2025 et les peuples conquièrent une indépendance qui leur avait été volée en 1960