8 octobre 2025

« La fin de l’histoire », le triomphe définitif du libéralisme décidé à la chute de l’URSS a été précédée d’une campagne dans laquelle une part de la gauche antisoviétique a été mobilisée en faveur des droits de l’homme contre le socialisme en s’appuyant en fait sur la complaisance à l’égard des tortionnaires. Le contexte est celui de l’échec du changement révolutionnaire avec l’adoption de la coexistence pacifique. L’échec d’Allende est le signal de la contrerévolution qui accompagne le choix et l’imposition du dollar, des pétrodollars, la complicité avec Pinochet ne va pas être celle seulement de la droite et des Républicains mais bien des Démocrates type les néoconservateurs, madame Thatcher avec Tony Blair. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

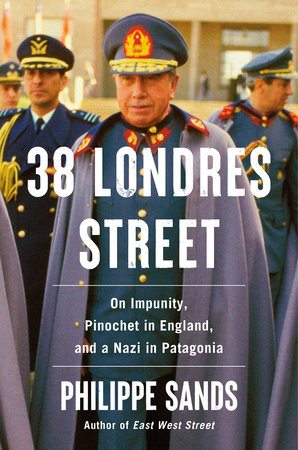

Pinochet et ses généraux. Détail de la couverture du 38 Londres Street.

Le général Pinochet et les fourgons de la mort

Tôt dans l’après-midi du 24 mars 1999, ma femme, Angélica, et moi-même étions assis en haut de la galerie surplombant la chambre de la Chambre des Lords à Londres, où un panel de lords juristes (l’équivalent anglais d’une Cour suprême) devait décider s’il y avait des motifs d’extrader le général Augusto Pinochet, l’ancien dictateur chilien âgé de quatre-vingt-trois ans. vers l’Espagne pour faire face à des accusations de torture, dont il aurait été responsable au cours de ses dix-sept années de terreur, de 1973 à 1990. J’avais suivi l’affaire de manière obsessionnelle et l’avais commentée de manière tout aussi obsessionnelle dans des éditoriaux et des apparitions à la télévision et à la radio, j’ai donc eu la chance de visiter Londres cette semaine-là et encore plus chanceux d’être invité, grâce à mon activisme, à voir son sort décidé.

À partir du moment où Pinochet, qui était en convalescence à la London Clinic après une opération du dos, avait été arrêté à 23h00 le 16 octobre 1998, l’affaire avait pris des répercussions mondiales. Il y avait deux questions révolutionnaires qu’un éventuel procès a soulevées et pour lesquelles il n’existait aucun précédent. La première était une question de juridiction : des nations étrangères pouvaient-elles juger un ancien chef d’État pour des crimes contre l’humanité commis non pas dans ces pays, mais dans le sien ? Un tel procès ne devrait-il pas avoir lieu dans le pays où les crimes ont été perpétrés ? La deuxième question était la suivante : le statut de Pinochet en tant qu’ancien chef d’État lui accordait-il l’immunité contre les poursuites partout dans le monde, en particulier dans ce cas parce qu’il était à Londres en mission diplomatique pour discuter d’un contrat d’armement ? Et s’il s’avérait qu’il n’avait pas cette immunité, cela signifiait-il que les despotes du monde entier pouvaient désormais être inculpés par le pouvoir judiciaire de n’importe quelle nation qu’ils visitaient ?

La décision des lords juristes cet après-midi-là était brutale et cinglante. Un seul des sept était en faveur de l’immunité absolue. Les six autres ont déterminé que l’Espagne et la Grande-Bretagne avaient le droit de juger Pinochet pour torture et complot en vue de torturer et que, compte tenu de la nature de ces crimes, il n’avait aucune immunité. Il pourrait en effet être extradé vers l’Espagne.

Ce n’était pas seulement une victoire pour de nombreuses victimes de Pinochet : celles exécutées après son coup d’État contre le président Salvador Allende en 1973, celles qui ont été tourmentées et disparues, exilées et persécutées. C’était aussi une victoire pour l’humanité, comme je l’ai crié, un peu dramatiquement, aux journalistes lorsque j’ai émergé dans l’air radieux de l’automne à Westminster. À partir de ce moment-là, partout et à chaque fois que des personnes sont torturées et tuées dans le cadre d’une politique gouvernementale systématique et généralisée, de telles violations pourraient être jugées et punies partout dans le monde. Il s’agit peut-être de l’évolution la plus importante du droit international et des droits de l’homme depuis les procès de Nuremberg.

Le fait que le précédent ait été glorieusement créé ne signifiait pas, cependant, que Pinochet se retrouverait dans un rôle en Espagne. De nombreuses forces étaient à l’œuvre pour lui épargner cette humiliation et le renvoyer chez lui, et après une autre année de querelles juridiques et de pressions de toutes sortes, le ministre de l’Intérieur britannique a annulé la décision des lords de la loi et l’a libéré pour raisons médicales.

Alors que je regardais depuis la galerie, je ne pouvais détacher mes yeux des spectateurs qui étaient aux premières loges au rez-de-chaussée : les plaideurs, les témoins, les interprètes, les diplomates et les victimes, ainsi que les partisans du général. C’étaient des gens qui savaient, chacun à leur manière et de manière fragmentaire, ce qui s’était passé dans les coulisses pendant les mois de détention de Pinochet.

Parmi eux, je n’ai découvert que récemment, il y avait un jeune avocat, Philippe Sands, qui avait été légèrement impliqué dans l’affaire en tant que conseiller de Human Rights Watch, l’un des plaignants. Personne n’aurait pu prédire que vingt-six ans plus tard, Sands, aujourd’hui établi comme un éminent avocat des droits de l’homme, publierait 38 Londres Street : On Impunity, Pinochet in England, and a Nazi in Patagonia, un livre remarquable qui révèle comme jamais auparavant l’histoire de la détention de l’ancien dictateur à Londres – une chronique qui se transforme rapidement en un tourbillon d’autres histoires et événements.

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreuses pages empathiques sont consacrées à ces dissidents dont la vie a été détruite par la persécution inexorable de Pinochet, ainsi qu’à la quête de justice par les membres de la famille des morts ravagés, dont un certain nombre de desaparecidos : des hommes et des femmes kidnappés, torturés et exécutés, puis disparus et toujours sans sépulture. Avec autant de voix qui s’estompent, presque oubliées, qui réclament que leurs histoires soient racontées, un auteur doit inévitablement choisir sur qui se concentrer, et Sands a été habile dans ses sélections, offrant une attention particulière à deux des victimes.

L’un d’eux est Carmelo Soria, un fonctionnaire de l’ONU ayant la double nationalité espagnole et chilienne et un opposant actif au régime de Pinochet, qui a été enlevé en juillet 1976. Son corps a été retrouvé dans un canal à Santiago et sa mort a été faite comme s’il avait été tué dans un accident de voiture, bien qu’il soit rapidement devenu évident qu’il avait été torturé et exécuté. Au fil des décennies, les tribunaux chiliens n’ont pas voulu enquêter sur l’affaire, ce qui a conduit à la décision de sa veuve Laura de demander justice en Espagne, ce qui est devenu le catalyseur de la longue route vers l’émission d’un mandat d’arrêt contre Pinochet à Londres. Mais démêler ce qui est arrivé à Soria permet aussi à Sands de révéler le réseau de répression au Chili : la maison où il a été tourmenté et tué appartenait à Michael Townley, un expatrié américain travaillant pour la DINA, la police secrète chilienne, qui était responsable de l’assassinat en Argentine en septembre 1974 de Carlos Prats, un général qui avait été fidèle à Allende. et sa femme, Sofía, et en septembre 1976 d’Orlando Letelier, ancien ministre de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense d’Allende. (Dans cette maison de ville, le biochimiste Eugenio Berríos développait du gaz sarin pour empoisonner les adversaires du régime.) Une raison supplémentaire de la proéminence de Soria dans le livre est que Sands se rend compte, tout à fait par hasard, que Soria est une cousine de sa belle-mère espagnole (il adore les coïncidences), il a donc un intérêt personnel à déterrer ce qui lui est arrivé.

L’autre victime que Sands met en lumière est Alfonso Chanfreau, un étudiant qui a été arrêté en juillet 1974, torturé, puis emmené dans une camionnette réfrigérée pour ne plus jamais être revu. Ces atrocités (dont ont été témoins plusieurs autres détenus, dont sa femme, Erika Hennings, qui a passé les décennies suivantes à chercher des informations sur sa destination finale) se sont produites dans un centre de torture situé au 38 rue Londres dans un quartier bohème de Santiago, ce qui a donné à Sands son titre – ironique, puisque c’est à Londres que le principal instigateur de ces crimes a été jugé.

Mais le chevauchement des noms de deux lieux liés par l’horreur et la justice est secondaire par rapport à la raison plus profonde de se concentrer sur ce qui s’est passé dans ce terrible bâtiment. Ce qui rend le 38 rue Londres si important (il y avait une myriade d’autres sites de torture et d’extermination au Chili qui ont fait beaucoup plus de victimes), c’est qu’il conduit Sands à enquêter pour savoir si un criminel de guerre nazi a participé au système de répression de la dictature chilienne. C’est la poursuite incessante de ce passé caché et répugnant qui donne au 38 Londres Street son originalité surprenante, le transformant en un tour de force qui étend sa portée bien au-delà de ce que nous envisageons généralement d’un livre sur les droits de l’homme.

Ce meurtrier de masse est Walther Rauff.

De nombreux fonctionnaires nazis impliqués dans l’extermination des victimes du Troisième Reich ont réussi à échapper à la justice immédiate après la guerre en émigrant en Amérique latine. Les plus notoires d’entre eux étaient Adolf Eichmann en Argentine et Klaus Barbie en Bolivie (tous deux ont été appréhendés et finalement jugés), mais le cas de Walther Rauff est unique. Sands explique que Rauff, un colonel de la SS, avait supervisé

la politique d’utiliser des camionnettes pour gazer des Juifs et d’autres personnes jusqu’à leur mort, puis de tuer des centaines de milliers de personnes à travers l’Europe, pour les faire disparaître. Inculpé pour ces meurtres de masse, M. Rauff a échappé à la capture et s’est frayé un chemin… [en] Patagonie dans le sud du Chili, le gérant d’une conserverie de crabe royal.

Rauff y vivait sous son propre nom et devait se sentir intouchable (il espionnait pour les services secrets ouest-allemands). Alerté de son existence, un tribunal de Hanovre demanda au Chili de l’extrader. Les preuves étaient accablantes : il avait conçu et mis en œuvre efficacement la production de centaines de fourgons dans lesquels les prisonniers étaient tués au monoxyde de carbone – un moyen d’exécution que le chef SS Heinrich Himmler avait exigé comme moyen d’épargner aux recrues allemandes le traumatisme de les abattre face à face.

La police chilienne arrêta Rauff à 23h00 dans la nuit du 3 décembre 1962 (exactement l’heure où son ami Augusto Pinochet fut réveillé par des agents anglais à la clinique de Londres trente-six ans plus tard). Mais son extradition a été refusée par la Cour suprême chilienne, qui a invoqué un délai de prescription. L’auteur des fourgons de la mort avait le droit de rester au Chili.

Cela aurait été la fin de l’histoire, si ce n’était du coup d’État de Pinochet en 1973 contre Allende, qui a ouvert la porte, murmurait-on, au nazi impénitent d’agir en tant que conseiller de la police secrète de la dictature et même de devenir un interrogateur. Mais était-ce vrai ? Il y avait beaucoup de rumeurs, mais peu de preuves tangibles, pas de documentation, pas de preuve irréfutable.

Et ici, le livre de Sands prend le rythme d’un thriller alors qu’il tente de trouver des preuves irréfutables de l’implication de Rauff dans le règne de terreur au Chili. Ce qui rend cette recherche si captivante – des dizaines de pistes et de témoins oculaires sont examinés, des traces sont suivies jusqu’à ce qu’elles se tarissent ou pointent vers un autre indice potentiel, des archives et des photos sont fouillées – c’est que Sands, toujours l’avocat, n’accepte pas les rapports sur les actes répréhensibles de Rauff sans en examiner la réalité ; Il est toujours scrupuleusement juste envers un homme pour lequel il a le plus grand mépris. Il veut clouer Rauff au piège mais ne l’accusera pas de crimes qu’il n’a pas commis.

Ce que Sands découvre est d’autant plus accablant. Rauff interrogeait des prisonniers sans défense, dénichant quand ils étaient couchés, décidant dans l’ombre quand appliquer plus de courant électrique sur leurs organes génitaux. Il a également été impliqué dans la Colonia Dignidad, une communauté religieuse allemande qui a servi de camp de torture et d’extermination pour la police secrète chilienne.

Il est probable, mais pas certain, qu’il a aidé à concevoir et à construire le camp de concentration sur l’île Dawson en Patagonie, où les anciens ministres et fonctionnaires d’Allende ont été détenus pendant des mois après le coup d’État dans des conditions inhumaines.

Mais tout cela n’est rien comparé à la contribution majeure de Rauff : il a aidé à fabriquer et à déployer au Chili des fourgonnettes similaires à celles qu’il avait conçues en Allemagne pour commettre un génocide.

Rauff avait déjà, en tant que directeur de la pêcherie à Punta Arenas, été responsable des innovations dans les fourgonnettes réfrigérées utilisées pour expédier les boîtes de crabe royal. Ils constituaient un moyen idéal, après le coup d’État, de transporter des dissidents chiliens du 38 rue de Londres, avec une escale parfois à Colonia Dignidad, vers une installation sur la côte chilienne où leurs corps étaient jetés à la mer attachés à des morceaux de voie ferrée ou, dans une alternative répugnante que des preuves considérables laissent entrevoir, broyés en farine de poisson.

L’ancien colonel SS Walther Rauff après son arrestation par la police chilienne, Santiago, décembre 1962. Un tribunal ouest-allemand l’avait inculpé pour son implication dans l’Holocauste, mais la Cour suprême chilienne a finalement refusé de l’extrader. Photo : Archives Smith.

Quand j’ai lu dans la première « Note au lecteur » de Sands que les vies de Pinochet et de Rauff « étaient profondément entrelacées » et qu’il nous emmènerait « dans un voyage pour découvrir leurs liens et ses conséquences », je me suis demandé comment il allait s’y prendre. Il réussit brillamment. En plaçant Rauff au centre de torture du 38 rue Londres où Alfonso Chanfreau, à peine vivant – l’une des quatre-vingt-dix-huit victimes incluses dans la liste que le juge espagnol Baltasar Garzón a envoyée à Londres dans le cadre de son mandat d’arrêt initial contre Pinochet – a été jeté dans une camionnette réfrigérée qui devait le transporter vers sa mort. Sands parvient à relier ces deux violateurs des droits de l’homme, le dictateur chilien et l’officier de la Gestapo, dans un réquisitoire glaçant contre la complicité et la continuité entre le nazisme et les pires excès d’une dictature latino-américaine, un écho vicieux de la répression passée résonnant près de trente ans après la mort d’Hitler.

Un travail aussi magistral est le résultat de dix ans de recherches et de dizaines d’entretiens dans plusieurs pays (Angleterre, Espagne, Chili, Allemagne, États-Unis), mais ses racines remontent aux trois précédents livres de Sands, dans lesquels il a perfectionné les techniques qui lui servent si bien au 38 Londres Street. Il suit la stratégie narrative exposée dans East West Street (2016), poursuivie dans The Ratline (2020) et à nouveau exposée dans The Lost Colony (2022) : un va-et-vient constant dans le temps et l’espace qui tisse ensemble différents fils du passé, à la fois personnels et collectifs, chaque enquête étant étayée par des croquis saisissants des personnes impliquées et les fils habilement façonnés en une tapisserie de sorte que chaque événement et enquête se rapporte à tous les autres. Cela atteint un degré de subtilité envoûtante dans le 38 Londres Street, alors qu’il prouve que « tout est lié ».

Une telle méthode n’est pas arbitraire ou capricieuse, mais simplement stylistique, mais elle est ancrée dans la façon dont Sands voit les « imprégnations » de l’histoire et comment il veut que ses lecteurs les vivent : non pas comme quelque chose de fixe, mais comme changeant en fonction des mystères et des associations qu’il découvre. Dans East West Street, par exemple, il prend Lemberg (anciennement en Pologne, aujourd’hui Lviv dans l’Ukraine actuelle) comme point d’appui pour raconter l’histoire de la Seconde Guerre mondiale de quatre hommes séparés unis par cette ville, même si aucun d’entre eux ne s’est jamais rencontré. Non content de se concentrer uniquement sur la figure répugnante et pourtant étrangement séduisante de Hans Frank, condamné à mort à Nuremberg pour ses crimes en tant que chef du gouvernement général dans les terres polonaises occupées par l’Allemagne, dont Lemberg faisait partie, il retrace les origines complexes des concepts de « génocide » et de « crimes contre l’humanité » à travers la vie de Raphaël Lemkin et de Hersch Lauterpacht. les deux habitants de Lemberg qui les ont créés, indépendamment l’un de l’autre et souvent en rivalité brutale. À cela, Sands ajoute un mémoire personnel, découvrant les secrets de la survie de son grand-père né à Lemberg, Leon Buchholz, qui lui permet de dérouler l’histoire séduisante de la façon dont sa mère, Ruth, à l’âge de trois ans, a réussi à survivre à l’Holocauste. Mais le reste de la famille (des dizaines d’entre eux) a été exterminé, bien que Sands accorde une attention particulière à la grand-mère de Ruth, Malke, qui a été assassinée à Treblinka, démontrant ainsi comment le génocide et les crimes contre l’humanité affectent les êtres humains réels, leurs corps et leurs rêves frustrés.

C’est dans cette récupération d’un passé sombre à partir d’un labyrinthe de traumatismes et d’obscurcissements que le 38 Londres Street est particulièrement astucieux. Une exploration aussi approfondie et exhaustive de ce qui s’est passé, dans les cas de Pinochet et de Rauff, n’est possible que grâce à l’admirable facilité de Sands à établir des relations cordiales avec tous les participants, grands et petits, impliqués dans cette chronique, y compris une série de personnages peu recommandables : d’anciens tortionnaires et agents devenus témoins de l’État et, surtout, ceux qui ont aidé Pinochet à échapper au règlement de comptes qui aurait donné un exemple si lumineux au Chili et au monde au-delà. De même que Sands a pu se lier d’amitié avec le fils du criminel de guerre Otto Wächter, qui justifiait les nazis, et avec d’autres qui l’ont aidé à éviter d’être appréhendé et jugé, au 38 rue de Londres, il se rapproche de personnes révoltées dont j’ai assidûment évité la présence physique au fil des ans. Et pourtant, en me forçant à cohabiter, du moins sur la page, avec ceux qui ont permis les crimes du général chilien et de l’Obersturmbannführer allemand, Sands m’a offert l’étrange occasion de renouer avec un partisan de Pinochet de mon propre passé intime et de méditer à nouveau sur la relation complexe et perverse entre les victimes et les bourreaux.

Je ne pouvais pas, bien sûr, être un lecteur neutre d’un livre qui a suscité tant de souvenirs, certains d’entre eux assez douloureux. Bien que je n’aie été proche ni de Chanfreau ni de Soria, j’avais rencontré le premier brièvement à l’Université du Chili et le second lorsque nous nous étions tous les deux portés volontaires pour travailler à Quimantú, la maison d’édition d’État qui a produit des millions de livres bon marché vendus dans les kiosques à journaux pendant les années Allende. D’autres victimes et témoins présentés ou interrogés par Sands étaient des amis, des camarades et d’anciens étudiants avec lesquels j’avais travaillé avant et après le coup d’État – et, naturellement, les parents des disparus avec lesquels j’avais noué des liens. Ces rencontres étaient prévisibles. Ce que je n’avais pas prévu, c’est de trouver Miguel Schweitzer Walters hantant tant de pages du livre.

Schweitzer Walters était le fils de Miguel Schweitzer Speisky, ministre de la Justice de Pinochet, qui, en 1963, alors qu’il était professeur de droit (et bien qu’il soit juif), avait joué un rôle déterminant dans le développement des arguments juridiques contre l’extradition de Rauff vers l’Allemagne. Sands écrit : « Le fils de vingt-deux ans du professeur Schweitzer Speisky, également appelé Miguel, a dit plus tard qu’en tant qu’étudiant, « il a aidé son père à rédiger l’opinion qui a contribué à la liberté de Rauff ». Des années plus tard, Miguel Jr. a négocié avec les Américains dans l’affaire Letelier au nom de Pinochet, puis a été son ambassadeur à Londres et son ministre des Affaires étrangères avant de venir à son secours en tant que l’un de ses avocats et conseillers les plus éminents lorsqu’il a été confronté à l’extradition, comme Rauff l’avait fait il y a toutes ces années.

Le soir de l’arrestation de Pinochet, Miguel Jr., alors avocat privé à Santiago, « âgé de cinquante-huit ans, joufflu, souriant, soigné, un homme charmant et intelligent, [et] fervent partisan de Pinochet », reçut un appel téléphonique de Londres. Il s’est envolé pour l’Angleterre afin de rester aux côtés de son idole pendant la majeure partie des dix-sept mois qui ont suivi et a fait la connaissance du jeune Philippe Sands. Ils étaient souvent assis l’un à côté de l’autre pendant les audiences. (Ils étaient côte à côte cet après-midi de mars 1999 où j’ai jeté un œil dans la Chambre des lords). C’est une relation que Sands a renouvelée avec diligence des années plus tard, lorsqu’il a révélé les détails de la façon dont l’équipe juridique de Pinochet et, surtout, Miguel Jr., son informateur crucial, réagissaient à la succession d’événements qui avaient conduit leur sinistre client au bord d’un procès pour ses atrocités. Malgré leurs différences radicales, Schweitzer et Sands appréciaient manifestement la compagnie l’un de l’autre.

Je n’étais pas surpris que Sands apprécie Miguel. J’avais moi-même succombé à son « charme et son intelligence » lorsque j’étais élève à la Grange School de Santiago, au milieu des années 1950. Il avait deux ans de plus que moi et s’était révélé être le défenseur des enfants les plus vulnérables dans un établissement scolaire où l’on encourageait le harcèlement et l’humiliation des plus petits ou des plus faibles. Je ne peux pas dire que je l’adorais, mais il était indéniablement un modèle. Si, à cet âge, on m’avait demandé quel genre d’avocat il deviendrait, j’aurais prédit quelqu’un comme Sands, un défenseur des personnes lésées par des autorités et des autoritaires impitoyables.

La présence persistante de Miguel au 38 Londres Street était dérangeante. Pendant la détention de Pinochet, j’avais débattu avec lui à la télévision. Bien que nous ne soyons pas dans le même studio (il était à Londres et moi aux États-Unis), nous avions pu nous parler avant notre confrontation, et je ne pouvais m’empêcher de ressentir une vague d’amabilité réticente en le revoyant après tout ce temps. Il était toujours, dans une zone insondable de mon for intérieur, le même gardien charismatique des opprimés et des négligés, tout en étant aussi le protecteur actuel d’un homme responsable du meurtre de tant de mes amis et de la résurrection d’une forme de fascisme. Bien que j’aie réussi à contenir ces contradictions lors de notre discussion très courtoise à la télévision, j’étais toujours conscient que cette proximité avec un ancien ami était troublante. J’avais du mal à réprimer la déception que je ressentais face à sa trahison envers le garçon qu’il avait été et l’homme qu’il aurait dû devenir.

Mais ce n’est que bien des années plus tard, lorsque j’ai lu le livre de Sands, que j’ai réalisé ce qui me dérangeait vraiment. J’ai trouvé intolérable que, comme le grand nombre de civils qui ont facilité tant de souffrance pendant la dictature de Pinochet, mon ancien héros, Miguel, n’ait subi aucune conséquence, n’ait payé aucun prix pour son soutien à un meurtrier de masse. En effet, Sands n’obtient pas de lui le moindre regret pour ses actes.

Les trois livres précédents de Sands mènent le lecteur – après une randonnée à travers un paysage lugubre de cruauté – vers des fins avec un certain sentiment de fermeture et même de rédemption. Dans East West Street, les concepts de génocide et de crimes contre l’humanité qui ont été laborieusement établis par deux survivants de l’Holocauste deviennent des remparts du droit international. Dans The Ratline, la petite-fille qui avait été disposée à donner à son grand-père nazi le bénéfice du doute le déclare être un meurtrier de masse, laissant ouvert l’espoir que les nouvelles générations ne s’aveugleront pas sur les transgressions du passé. Dans The Last Colony, les familles déportées de force des îles Chagos par les Britanniques avec la connivence des Américains réussissent, après cinq décennies de lutte et de litiges, à retourner dans leur foyer ancestral.

Le final du 38 Londres Street est plus ambigu. Pinochet n’est jamais jugé et Rauff meurt de causes naturelles. (Lors de ses funérailles, les nazis chiliens et allemands crient « Heil Hitler ! ») Néanmoins, les dix-sept mois de détention de Pinochet à Londres (un pour chaque année de mauvaise gouvernance) ont fait progresser la lutte contre l’impunité, tant au niveau international qu’au Chili.

Et bien que Rauff ait échappé à la punition et, pendant des décennies, à la vérité sur ses crimes au Chili, il apparaît maintenant dans ce livre étonnant comme un monstre qui a utilisé sa connaissance de la répression pour collaborer froidement avec un autre régime brutal.

Les complices civils de ce régime sont également indemnes, comme la figure affable et ineffable de Miguel Schweitzer, dont Sands souligne particulièrement l’impunité à la fin de son livre. Par-dessus tout est la fourgonnette – à la fois celle utilisée pour exterminer les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et celle utilisée pour se débarrasser des desaparecidos dans le Chili dictatorial – qui n’est pas sortie de nulle part. Ils devaient être conçus, testés et fabriqués, puis mis en service. Afin de moderniser des centaines d’entre eux et de transformer leurs tuyaux d’échappement en machines à tuer, Rauff s’est procuré « des pièces de rechange auprès de Gaubschat à Berlin-Neukölln ». Sands ironise sur le fait que cette entreprise a été rachetée en 1975 « par Wartburgmobil, dont la devise est : « Nous connectons les gens ». »

Au Chili, il se concentre sur Pesquera Arauco, une pêcherie de San Antonio reprise par la DINA de Pinochet après le coup d’État, dont les fourgonnettes étaient utilisées pour « transporter des prisonniers et des cadavres à travers le Chili, vers et depuis San Antonio et ailleurs. Des cadavres d’un côté, des poissons, des crustacés et de la farine de poisson de l’autre. Il est vrai qu’après l’arrestation de Pinochet à Londres, « le barrage s’est rompu, permettant de nouvelles enquêtes », dont plusieurs se sont penchées sur les malversations de Pesquera Arauco, mais la plupart des preuves avaient été brûlées et de nombreux témoins oculaires cruciaux ont encore peur de parler, de sorte que « cinquante ans après le coup d’État », observe Sands, « pas une seule personne n’avait été inculpée pour l’utilisation des fourgonnettes ou des installations d’Arauco ».

C’est une conclusion qui donne à réfléchir à un livre exceptionnel, en particulier dans le monde d’aujourd’hui avec des dictateurs en herbe, un autoritarisme croissant, des tentations fascistes résurgentes, de nouveaux crimes de guerre et des déportations massives. Il nous est rappelé que l’impunité des puissants est rendue possible par la complicité du plus grand nombre et que cette complicité dépend de l’indifférence de ceux qui regardent et ne font rien pour intervenir, et encore moins protester. Pour le dire pieusement, comme le fait Sands dans son épilogue : « Et ça continue. »

Malgré tout, une leçon du 38 Londres Street demeure : l’impunité est loin d’être garantie pour les transgresseurs. Sands a pu exposer minutieusement la seconde vie de Rauff en tant que meurtrier de masse grâce à la volonté d’un certain nombre de victimes, de témoins et de magistrats de l’aider dans sa quête de la vérité. L’arrestation de Pinochet à Londres n’est pas non plus un simple coup de chance ou un accident, mais plutôt le résultat de décennies de lutte contre d’énormes obstacles par d’innombrables personnes – parmi lesquelles l’épouse de Carmelo, Laura, et l’épouse d’Alfonso, Erika – qui ont juré de ne pas oublier, de ne jamais se rendre. Leur exemple nous donne l’espoir que des hommes et des femmes ordinaires peuvent trouver, aux moments les plus difficiles et les plus dangereux de leur vie, le courage et la sagesse de résister à l’injustice, afin que les crimes de leur époque – et, hélas, de la nôtre – ne se répètent pas sans cesse demain.

Il a été publié pour la première fois par la New York Review of Books.

Views: 8

LAGIER

Il ne faudrait as oublier le rôle du pape Jean-Paul II apportant la caution de l’Église catholique à Pinochet

Andeol

« L’échec d’Allende ? ». Mais si son entreprise avait été un échec les USA n’auraient pas eu besoin d’organiser un coup d’Etat ! Pour qui veut bien faire l’effort de se documenter, le Chili nous a laissé un immense patrimoine de recherches et d’actions dans le domaine de la régulation cybernétique et démocratique de l’économie.

Bosteph

« Mais si son entreprise avait été un échec, les USA n’ aurait pas eu besoin d’ organiser un coup d’ Etat ! »

100% d’ accord avec vous.

Xuan

L’échec d’Alliende est en fait celui de

« la voie chilienne au socialisme », une voie pacifique selon laquelle l’établissement du socialisme par les instances étatiques chiliennes était possible.

La tragédie c’est oublier que l’impérialisme et le fascisme déterminent aussi le caractère violent ou pacifique des révolutions.