C’est exactement la question que tout individu un tant soit peu sensé devrait se poser et visiblement elle ne préoccupe pas Macron et son majordome made in UE, ni d’ailleurs malheureusement pas plus l’opposition dite de gauche, les opposants qui selon l’habitude française foncent, dans le brouillard généré par cet éternel mixte français de spontanéisme syndicaliste révolutionnaire et politiciens petits bourgeois masquant les compromis carriéristes sous l’emphase… Cette nation d’émeutiers soupirait Marx qui saluait néanmoins la clarté gauloise, son matérialisme qui dévoilait ce que d’autres cachent et ne renoncent jamais à pousser la situation jusqu’à l’échec révélateur… Ce qui est évident est que nous n’allons pas vers un monde fait d’avance, mais bien dans celui où les luttes, l’intervention populaire seront plus que jamais nécessaires avec j’ajouterai des partis révolutionnaires qui seraient la conscience pratique du processus, c’est ce que découvre ici cet intellectuel : on ne peut pas penser le monde sans le transformer. Construire un monde multipolaire en rétablissant ou cherchant à rétablir les souverainetés des Etats-nations dans un monde de plus en plus inégalitaire serait déjà difficile si tout le monde était d’accord… Mais quand les auteurs de cette situation inégalitaires sont prêts à aller jusqu’à l’escalade nucléaire, de maintenir l’édifice en ruine dans une instabilité menaçante, c’est réellement un problème que la « rationalité » universitaire a du chemin à faire pour l’aborder dans sa complexité et en choisissant ici aussi la négociation plutôt que l’affrontement… (note et traduction de Danielle Bleitrach)

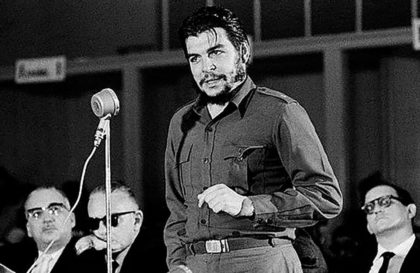

illustration : Dans Orange Blossom Trail, l’écrivain américain George Saunders et le photographe américain Joshua Lutz proposent une évocation tour à tour poétique et brûlante de la cruauté et de la tendre beauté de la vie américaine contemporaine. Le livre est publié par Ithaca Press. Lutz et Saunders se sont rencontrés pour la première fois lors d’une mission pour un magazine, où ils ont découvert un intérêt commun pour les conditions psychologiques et matérielles de l’individu qui travaille et pour les enseignements bouddhistes sur l’attachement et le caractère sacré de l’existence. À travers les photos récentes de Lutz et trois textes sélectionnés par Saunders à différents moments de sa carrière, le livre se demande quand zoomons-nous et quand dézoomons-nous sur les vies individuelles dont le travail soutient d’autres vies. Révélant les dures réalités derrière le récit idyllique des orangeraies de Floride, Orange Blossom Trail est une méditation à deux voix sur l’aliénation du paysage industrialisé et la brutalité des inégalités américaines. Cette photo me fait irrésistiblement penser à l’analyse de l’historien Italien Carlo Ginzburg qui dans les couches du passé trouve toujours de nouveaux territoires pour explorer les mentalités populaires face aux transitions historiques et son analyse célèbre d’un procès de l’inquisition, dans lequel un accusé meunier de son état invente le monde comme un fromage en décomposition bouffé par des vers… (note de Danielle Bleitrach)

Par Richard D. Wolff

Biographie de l’auteur : Richard D. Wolff est professeur émérite d’économie à l’Université du Massachusetts, à Amherst, et professeur invité au programme d’études supérieures en affaires internationales de la New School University, à New York. L’émission hebdomadaire de Wolff, « Economic Update », est diffusée par plus de 100 stations de radio et est distribuée à des millions de personnes via plusieurs réseaux de télévision et YouTube. Son livre le plus récent, publié chez Democracy at Work, s’intitule Understanding Capitalism (2024), qui répond aux demandes des lecteurs de ses livres précédents : Understanding Socialism et Understanding Marxism.

Source: Institut indépendant des médias

Cet article a été produit par Economy for All, un projet de l’Independent Media Institute.

[Corps de l’article :]

Les preuves suggèrent que les empires réagissent souvent aux périodes de leur propre déclin en étendant excessivement leurs mécanismes d’adaptation. Les actions militaires, les problèmes d’infrastructure et les demandes de bien-être social peuvent alors se combiner ou s’affronter, accumulant des coûts et des effets de contrecoup que l’empire en déclin ne peut pas gérer. Les politiques visant à renforcer l’empire – et cela a déjà été le cas – le sapent maintenant. Les changements sociaux contemporains à l’intérieur et à l’extérieur de l’empire peuvent renforcer, ralentir ou inverser le déclin. Cependant, lorsque le déclin conduit les dirigeants à nier son existence, il peut s’auto-accélérer. Dans les premières années des empires, les dirigeants et les dirigeants peuvent réprimer ceux d’entre eux qui soulignent ou même mentionnent simplement le déclin. De même, les problèmes sociaux peuvent être niés, minimisés ou, s’ils sont admis, imputés à des boucs émissaires commodes – immigrants, puissances étrangères ou minorités ethniques – plutôt qu’à un déclin impérial.

L’empire américain, proclamé avec audace par la doctrine Monroe peu après deux guerres d’indépendance gagnées contre la Grande-Bretagne, s’est développé au cours des XIXe et XXe siècles et a atteint son apogée au cours des décennies entre 1945 et 2010. L’essor de l’empire américain s’est chevauché avec le déclin de l’empire britannique. L’Union soviétique représentait des défis politiques et militaires limités, mais jamais une concurrence ou une menace économique sérieuse. La guerre froide a été une lutte déséquilibrée dont l’issue a été programmée dès le début. Tous les concurrents ou menaces économiques potentiels de l’empire américain ont été dévastés par la Seconde Guerre mondiale. Les années suivantes, l’Europe perdit ses colonies. La position mondiale unique des États-Unis, avec leur position disproportionnée dans le commerce et l’investissement mondiaux, était anormale et probablement insoutenable. Une attitude de déni à l’époque où le déclin était presque certain ne s’est que trop facilement transformée en attitude de déni maintenant que le déclin est bien engagé.

Les États-Unis n’ont pas pu l’emporter militairement sur toute la Corée lors de leur guerre de 1950-1953. Les États-Unis ont perdu leurs guerres ultérieures au Vietnam, en Afghanistan et en Irak. L’alliance de l’OTAN n’a pas été suffisante pour modifier l’un ou l’autre de ces résultats. Le soutien militaire et financier des États-Unis à l’Ukraine et la guerre massive des États-Unis et de l’OTAN contre la Russie sont des échecs à ce jour et risquent de le rester. Les programmes de sanctions des États-Unis contre Cuba, l’Iran et la Chine ont également échoué. Pendant ce temps, l’alliance des BRICS contrecarre les politiques américaines visant à protéger son empire, y compris sa guerre de sanctions, avec une efficacité croissante.

Dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la finance, nous pouvons mesurer différemment le déclin de l’empire américain. L’un d’eux est la baisse du dollar américain en tant que détention de la réserve de la banque centrale. Un autre est son déclin en tant que moyen de commerce, de prêts et d’investissement. Enfin, considérons la baisse du dollar américain parallèlement à celle des actifs libellés en dollars comme des moyens de détention de richesse souhaités à l’échelle internationale. Dans les pays du Sud, les pays, les industries ou les entreprises à la recherche de commerce, de prêts ou d’investissements avaient l’habitude de se rendre à Londres, Washington ou Paris pendant des décennies ; Ils ont maintenant d’autres options. Ils peuvent plutôt se rendre à Pékin, à New Delhi ou à Moscou, où ils obtiennent souvent des conditions plus attrayantes.

L’empire confère des avantages spéciaux qui se traduisent par des bénéfices extraordinaires pour les entreprises situées dans le pays qui domine l’empire. Le XIXe siècle a été remarquable par ses affrontements et ses luttes sans fin entre les empires qui se disputaient le territoire à dominer et donc les profits plus élevés de leurs industries. Le déclin d’un empire pourrait accroître les opportunités pour les empires concurrents. Si ces derniers saisissaient ces opportunités, le déclin du premier pourrait s’aggraver. Un ensemble d’empires rivaux a donné naissance à deux guerres mondiales au cours du siècle dernier. Un autre groupe semble de plus en plus poussé à livrer des guerres mondiales pires, peut-être nucléaires, au cours de ce siècle.

Avant la Première Guerre mondiale, des théories circulaient selon lesquelles l’évolution des sociétés multinationales à partir de simples méga-sociétés nationales mettrait fin ou réduirait les risques de guerre. Les propriétaires et les directeurs de sociétés de plus en plus mondiales s’efforceraient de lutter contre la guerre entre les pays dans le prolongement logique de leurs stratégies de maximisation du profit. Les deux guerres mondiales du siècle ont sapé l’apparence de vérité de ces théories. Il en va de même pour le fait que les méga-sociétés multinationales achètent de plus en plus les gouvernements et subordonnent les politiques des États aux stratégies de croissance concurrentes de ces entreprises. La concurrence des capitalistes a gouverné les politiques d’État au moins autant que l’inverse. De leur interaction ont émergé les guerres du XXIe siècle en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Ukraine et à Gaza. De même, de leur interaction, des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine sont apparues autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale.

La Chine présente un problème analytique unique. La moitié capitaliste privée de son système économique hybride présente des impératifs de croissance parallèles à ces économies agitées où 90 à 100 % des entreprises sont des capitalistes privés dans leur organisation. Les entreprises d’État qui constituent l’autre moitié de l’économie chinoise présentent des motivations et des motivations différentes. Le profit est moins leur résultat net que celui des entreprises capitalistes privées. De même, le règne du Parti communiste sur l’État – y compris la réglementation de l’ensemble de l’économie chinoise par l’État – introduit d’autres objectifs que le profit, qui régissent également les décisions des entreprises. Étant donné que la Chine et ses principaux alliés économiques (BRICS) constituent l’entité actuellement en concurrence avec l’empire américain en déclin et ses principaux alliés économiques (G7), l’unicité de la Chine pourrait donner lieu à un résultat différent des affrontements d’empires passés.

Dans le passé, un empire en a souvent supplanté un autre. C’est peut-être notre avenir, ce siècle devenant celui de la « Chine », car les empires précédents étaient américains, britanniques, etc. Cependant, l’histoire de la Chine comprend des empires antérieurs qui se sont élevés et sont tombés : une autre qualité unique. Le passé de la Chine et son économie hybride actuelle pourraient-ils influencer la Chine à ne plus devenir un autre empire et à la diriger vers une organisation mondiale véritablement multipolaire ? Les rêves et les espoirs de la Société des Nations et des Nations Unies pourraient-ils devenir réalité si et quand la Chine y parvient ? Ou la Chine deviendra-t-elle la prochaine puissance hégémonique mondiale face à la résistance accrue des États-Unis, rapprochant ainsi le risque de guerre nucléaire ?

Un parallèle historique approximatif peut apporter un éclairage supplémentaire sous un angle différent sur la direction que peut prendre la classe actuelle des empires. Le mouvement vers l’indépendance de sa colonie nord-américaine irrita suffisamment la Grande-Bretagne pour qu’elle tente deux guerres (1775-1783 et 1812-1815) pour arrêter ce mouvement. Les deux guerres ont échoué. La Grande-Bretagne a appris la précieuse leçon qu’une coexistence pacifique avec une planification et un accommodement conjoints permettrait aux deux économies de fonctionner et de se développer, y compris en matière de commerce et d’investissement dans les deux sens à travers leurs frontières. Cette coexistence pacifique s’est étendue jusqu’à laisser la portée impériale de l’un céder la place à celle de l’autre.

Pourquoi ne pas suggérer une trajectoire similaire pour les relations entre les États-Unis et la Chine au cours de la prochaine génération ? À l’exception d’idéologues détachés de la réalité, le monde la préférerait à l’alternative nucléaire. Faire face aux deux conséquences massives et indésirables du capitalisme – le changement climatique et la répartition inégale des richesses et des revenus – offre des projets de partenariat entre les États-Unis et la Chine que le monde applaudira. Le capitalisme a radicalement changé en Grande-Bretagne et aux États-Unis après 1815. Il est probable qu’il le fera à nouveau après 2025. Les opportunités sont attrayantes et illimitées.

Views: 3