12 novembre 2025

Je voudrais dire que j’ai atteint un point de doute fort sur la possibilité pour la France et ses « élites » politico-médiatiques de sortir du marasme dans lequel chacun accepte de baigner en cautionnant tous, je pèse mes mots l’appartenance de la France à un tel système, d’être si convaincus de l’excellence de la « démocratie » comme compétition dans le maintien du capitalisme, au point de ne jamais oser parler ni de socialisme comme alternative, ni faire de la peine à des ordures qui mènent campagne en faveur de ceux qui ne mettent jamais en cause des tortionnaires, des gens qui asphyxient des peuples et pratiquent le droit d’ingérence et finissent pas accepter de fait la guerre au sein du continent européen… Se faire insulter depuis trente ans par cette bande dont pas un n’est capable de sauver l’autre, je vous le dis cela devient du masochisme intégral. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Médée Benjamin – Nicolas J. S. Davies

Sur FacebookGazouillerRedditCiel bleuMessagerie électronique

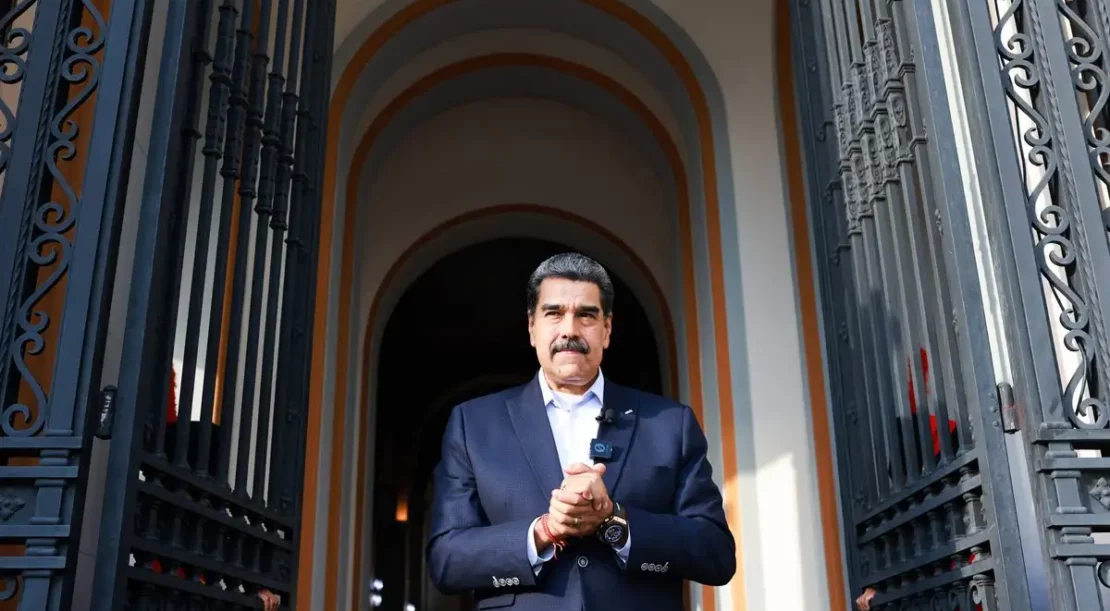

Image de María Alejandra Mora, Wikipédia.

Pendant des décennies, Washington a vendu au monde un mensonge mortel : que le « changement de régime » apporte la liberté, que les bombes et les blocus américains peuvent d’une manière ou d’une autre apporter la démocratie. Mais tous les pays qui ont vécu cet euphémisme connaissent la vérité : au lieu de cela, il apporte la mort, le démembrement et le désespoir. Maintenant que le même manuel est en train d’être dépoussiéré pour le Venezuela, les parallèles avec l’Irak et d’autres interventions américaines sont un avertissement inquiétant de ce qui pourrait suivre.

Alors qu’une armada américaine se rassemble au large du Venezuela, une unité d’aviation d’opérations spéciales américaines à bord de l’un des navires de guerre effectue des patrouilles en hélicoptère le long de la côte. Il s’agit du 160e régiment d’aviation d’opérations spéciales (SOAR) – les « Nightstalkers » – la même unité qui, dans l’Irak occupé par les États-Unis, a travaillé avec la brigade Wolf, l’escadron de la mort le plus redouté du ministère de l’Intérieur.

Les médias occidentaux dépeignent le 160e SOAR comme une force d’hélicoptères d’élite pour des missions secrètes. Mais en 2005, un officier du régiment a publié sur son blog des opérations conjointes avec la Brigade Wolf alors qu’elle balayait Bagdad, détenant des civils. Le 10 novembre 2005, il a décrit une « opération conjointe de la taille d’un bataillon » dans le sud de Bagdad et s’est vanté : « Alors que nous passions devant des véhicules remplis de détenus aux yeux bandés, mon visage s’est étiré en un long sourire de loup. »

De nombreuses personnes capturées par la brigade Wolf et d’autres commandos de la police spéciale entraînés par les États-Unis n’ont jamais été revues ; D’autres se sont retrouvés dans des fosses communes ou des morgues, souvent loin de l’endroit où ils avaient été emmenés. Les corps des personnes détenues à Bagdad ont été retrouvés dans des fosses communes près de Badra, à 70 miles de là, mais c’était bien à portée de combat des hélicoptères MH-47 Chinook des Nightstalkers.

C’est ainsi que l’administration Bush-Cheney a réagi à la résistance irakienne à une invasion illégale : des assauts catastrophiques sur Falloujah et Nadjaf, suivis de la formation et du déchaînement d’escadrons de la mort pour terroriser les civils et nettoyer ethniquement Bagdad. L’ONU a fait état de plus de 34 000 civils tués rien qu’en 2006, et des études épidémiologiques estiment qu’environ un million d’Irakiens sont morts au total.

L’Irak ne s’est jamais complètement rétabli – et les États-Unis n’ont jamais récolté le butin qu’ils cherchaient. Les exilés que Washington a installés pour gouverner l’Irak ont volé au moins 150 milliards de dollars de ses revenus pétroliers, mais le parlement irakien a rejeté les efforts soutenus par les États-Unis pour accorder des actions de l’industrie pétrolière aux entreprises occidentales. Aujourd’hui, les principaux partenaires commerciaux de l’Irak sont la Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis et la Turquie, et non les États-Unis.

Le rêve néoconservateur d’un « changement de régime » a une longue et sanglante histoire, ses méthodes allant des coups d’État aux invasions à grande échelle. Mais « changement de régime » est un euphémisme : le mot « changement » implique amélioration. Un terme plus honnête serait « destitution par le gouvernement » – ou simplement la destruction d’un pays ou d’une société.

Un coup d’État implique généralement moins de violence immédiate qu’une invasion à grande échelle, mais ils posent la même question : qui ou quoi remplace le gouvernement évincé ? À maintes reprises, des coups d’État et des invasions soutenus par les États-Unis ont installé des dirigeants qui s’enrichissent grâce au détournement de fonds, à la corruption ou au trafic de drogue, tout en aggravant la vie des gens ordinaires.

Ces soi-disant « solutions militaires » résolvent rarement les problèmes, réels ou imaginaires, comme le promettent leurs partisans. Ils laissent le plus souvent des pays en proie à des décennies de division, d’instabilité et de souffrance.

Kosovo was carved out of Serbia by an illegal US-led war in 1999, but it is still not recognized by many nations and remains one of the poorest countries in Europe. The main U.S. ally in the war, Hashim Thaçi, now sits in a cell at the Hague, charged with horrific crimes committed under cover of NATO’s bombing.

In Afghanistan, after 20 years of bloody war and occupation, the United States was eventually defeated by the Taliban—the very force it had invaded the country to remove.

In Haiti, the CIA and U.S. Marines toppled the popular democratic government of Jean-Bertrand Aristide in 2004, plunging the country into an ongoing crisis of corruption, gang rule, and despair that continues to this day.

In 2006, the U.S. militarily supported an Ethiopian invasion of Somalia to install a new government—an intervention that gave rise to Al Shabab, an Islamic resistance group that still controls large swaths of the country. U.S. AFRICOM has conducted 89 airstrikes in Al Shabab-held territory in 2025 alone.

Au Honduras, l’armée a destitué son président, Mel Zelaya, lors d’un coup d’État en 2009, et les États-Unis ont soutenu une élection pour le remplacer. Le président Juan Orlando Hernandez, soutenu par les États-Unis, a transformé le Honduras en un narco-État, alimentant l’émigration de masse, jusqu’à ce que Xiomara Castro, l’épouse de Zelaya, soit élue à la tête d’un nouveau gouvernement progressiste en 2021.

La Libye, un pays riche en pétrole, ne s’est jamais remise de l’invasion des États-Unis et de leurs alliés en 2011, qui a conduit à des années de règne des milices, au retour des marchés d’esclaves, à la déstabilisation des pays voisins et à une réduction de 45 % des exportations de pétrole.

Toujours en 2011, les États-Unis et leurs alliés ont transformé un mouvement de protestation en Syrie en une rébellion armée et une guerre civile. Cela a donné naissance à l’État islamique, qui a à son tour conduit aux massacres menés par les États-Unis qui ont détruit Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie en 2017. Les rebelles soutenus par la Turquie et liés à Al-Qaïda se sont finalement emparés de la capitale en 2024 et ont formé un gouvernement de transition, mais Israël, la Turquie et les États-Unis occupent toujours militairement d’autres parties du pays.

Le renversement du gouvernement élu de l’Ukraine, soutenu par les États-Unis, en 2014, a mis en place une direction pro-occidentale que seule la moitié de la population reconnaissait comme un gouvernement légitime. Cela a conduit la Crimée et le Donbass à faire sécession et à mettre l’Ukraine sur une trajectoire de collision avec la Russie, préparant le terrain pour l’invasion russe en 2022 et le conflit plus large et toujours croissant entre l’OTAN et la Russie.

En 2015, lorsque le mouvement Ansar Allah (Houthi) a pris le pouvoir au Yémen après la démission d’un gouvernement de transition soutenu par les États-Unis, les États-Unis ont rejoint une guerre aérienne et un blocus menés par l’Arabie saoudite qui ont provoqué une crise humanitaire et tué des centaines de milliers de Yéménites, sans toutefois vaincre les Houthis.

Cela nous amène au Venezuela. Depuis l’élection d’Hugo Chavez en 1998, les États-Unis tentent de renverser le gouvernement. Il y a eu le coup d’État manqué de 2002 ; des sanctions économiques unilatérales paralysantes ; la reconnaissance grotesque de Juan Guaido en tant qu’aspirant président ; et le fiasco mercenaire de la « Baie des Porcelets » en 2020.

Mais même si un « changement de régime » au Venezuela était réalisable, il serait toujours illégal en vertu de la Charte des Nations Unies. Les présidents des États-Unis ne sont pas des empereurs, et les dirigeants d’autres nations souveraines ne servent pas « au gré de l’empereur » comme si l’Amérique latine était encore un continent d’avant-postes coloniaux.

Au Venezuela aujourd’hui, les premiers coups de feu de Trump – les attaques contre de petits bateaux civils dans les Caraïbes – ont été condamnés comme manifestement illégaux, même par les sénateurs américains qui soutiennent régulièrement les guerres illégales de l’Amérique.

Pourtant, Trump prétend toujours « mettre fin à l’ère des guerres sans fin ». Ses partisans les plus fidèles insistent sur le fait qu’il le pense vraiment – et qu’il a été saboté lors de son premier mandat par « l’État profond ». Cette fois, il s’est entouré de loyalistes et a limogé des membres du personnel du Conseil de sécurité nationale qu’il a identifiés comme des néoconservateurs ou des faucons de guerre, mais il n’a toujours pas mis fin aux guerres de l’Amérique.

Parallèlement à la piraterie de Trump dans les Caraïbes, il est un partenaire à part entière dans le génocide d’Israël à Gaza et le bombardement de l’Iran. Il a maintenu l’empire mondial des bases et des déploiements militaires américains, et a suralimenté la machine de guerre américaine avec un trésor de guerre d’un milliard de dollars, drainant des ressources désespérément nécessaires d’une économie nationale pillée.

La nomination par Trump de Marco Rubio au poste de secrétaire d’État et de conseiller à la sécurité nationale était un choix incendiaire pour l’Amérique latine, compte tenu de l’hostilité ouverte de Rubio envers Cuba et le Venezuela.

Le président brésilien Lula l’a clairement indiqué lorsqu’il a rencontré Trump en Malaisie lors de la conférence de l’ASEAN, en déclarant : « Il n’y aura pas d’avancées dans les négociations avec les États-Unis si Marco Rubio fait partie de l’équipe. Il s’oppose à nos alliés au Venezuela, à Cuba et en Argentine. Sur l’insistance de Lula, Rubio a été exclu des pourparlers sur les investissements américains dans l’industrie brésilienne des métaux de terres rares, la deuxième plus importante au monde après celle de la Chine.

Le dénigrement de Cuba a peut-être bien servi Rubio en politique intérieure, mais en tant que secrétaire d’État, il le rend incapable de gérer de manière responsable les relations des États-Unis avec le reste du monde. Trump devra décider s’il poursuit un engagement constructif avec l’Amérique latine ou s’il laisse Rubio l’acculer dans de nouveaux conflits avec nos voisins. Les menaces de sanctions de Rubio contre les pays qui accueillent des médecins cubains aliènent déjà les gouvernements du monde entier.

La crise fabriquée de toutes pièces par Trump avec le Venezuela met en évidence les profondes contradictions au cœur de sa politique étrangère : son choix désastreux de conseillers ; ses ambitions contradictoires d’être à la fois un chef de guerre et un artisan de la paix ; son culte de l’armée ; et sa reddition à la même machine de guerre qui piège tous les présidents américains.

S’il y a une leçon à tirer de la longue histoire des interventions américaines, c’est que le « changement de régime » n’apporte ni démocratie ni stabilité. Alors que les États-Unis menacent le Venezuela avec la même arrogance qui a détruit tant d’autres pays, le moment est venu de mettre fin une fois pour toutes à ce cycle de violence impériale américaine.

Medea Benjamin et Nicolas J. S. Davies sont les auteurs de War in Ukraine : Making Sense of a Senseless Conflict, disponible chez OR Books en novembre 2022

Views: 4