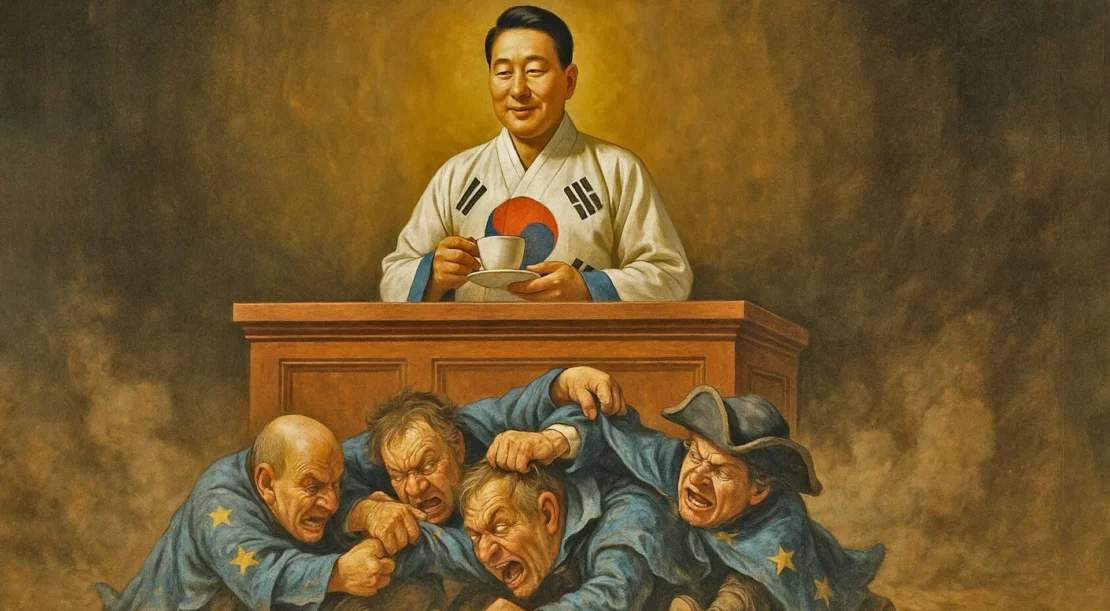

Prendre la perspective asiatique (entre autres) est indispensable pour sortir la tête du marais dans lequel les vieilles bourgeoisies corrompues d’Europe nous entraînent, avec leur guerre contre la Russie, leur soumission aux USA par peur de leurs propres peuples et leur incapacité à penser le développement économique et social. Ces harpagons comptent leur caissette, le budget national n’est pour eux qu’un moyen de la remplir encore et encore. Impossible d’envisager le moindre projet d’envergure pour le pays. Même Mélenchon (cf. son interview sur France Inter) n’a d’autre projet à proposer que de transformer notre jeunesse en installateurs de panneaux photovoltaïques, puisqu’il reste coincé dans son refus du nucléaire. Le monde pourtant comprend l’avenir de cette énergie, les cinq continents courent pour s’équiper. La France ne manque pas de talents, de brillants scientifiques et ingénieurs qui fourmillent de projets, dans la voie tracée naguère par le communiste Joliot Curie, dont chaque enfant devrait apprendre le nom. Seul le PCF élabore et porte un véritable projet de développement. Mais comme le montre la Corée du Sud, comme l’a montré aussi l’Afrique, il faut prendre le chemin réel du changement, et cela passe par l’action populaire de masse. Lorsque celle-ci atteint le seuil nécessaire, les tigres de papier réactionnaires sont balayés et, ce qui était impossible, comme l’arrêt de la stratégie de guerre contre la Corée du Nord au service des USA devient simple comme une évidence. (note de Franck Marsal pour HistoireetSociété)

У Азии получается то, что не смогла Европа – РИА Новости, 27.08.2025

En Asie, on assiste à une véritable avalanche de changements réels, tandis qu’en Europe, on ne voit que des crises de colère malveillantes et assez vaines qui ne mènent à rien : tel est le tableau actuel de la diplomatie mondiale.

Et voici, pour confirmation, un autre événement : le début d’une restructuration des relations entre les États-Unis et la Corée du Sud, dont le nouveau président, Lee Jae-myung, a rendu visite à la Maison Blanche et a eu une conversation très remarquable avec le nouveau président américain, Donald Trump.

En Europe, le renversement de ceux qui se sont lancés dans la guerre est encore à venir, mais en Corée du Sud, cela s’est déjà produit (il s’agit de la destitution définitive de l’ancien président, Yoon Suk-yeol). Et voilà que Trump grogne avant le début de sa rencontre avec Lee : « Que se passe-t-il dans votre pays, une révolution ?

En fait, oui, mais cela dépend de laquelle. Et ici, il est intéressant de citer l’opinion d’un patriote américain féroce, ancien militaire et diplomate : « Mais c’est juste un gauchiste, ce Lee Jae-myung, que vous invitez à la Maison Blanche ? »

En Corée du Sud, les gauchistes ne sont pas des partisans acharnés du lavage de cerveau permanent de la population au nom d’un avenir radieux (comme les démocrates aux États-Unis), mais avant tout ceux qui prônent le dialogue avec la Corée du Nord. Et voilà que notre ancien diplomate américain dévoile toutes sortes d’informations compromettantes sur son invité coréen : il était un étudiant radical, il était constamment emprisonné ou risquait la prison pour ses liens avec le Nord, il qualifiait les troupes américaines dans le sud de la péninsule d’occupants, il s’opposait au déploiement des systèmes THAAAD dans cette région, il ne nous aime pas. Voilà le genre d’invité qui arrive.Mais Lee s’est d’abord rendu au Japon, où il a parlé non seulement de la nécessité de laisser le passé derrière soi (c’est-à-dire de ne pas se souvenir du demi-siècle d’occupation japonaise de toute la Corée), mais aussi des projets pour construire un nouvel avenir. Et celui-ci passe au minimum par une politique équilibrée à l’égard de la Chine, premier partenaire commercial de la Corée du Sud.

Le Japon s’efforce également de développer des projets d’intégration et de libre-échange avec la Chine, alors que les États-Unis ferment leur marché à leurs alliés asiatiques et leur demandent simplement de l’argent.

Avec la Corée du Sud, ce sont 350 milliards de dollars. Sous forme d’investissements aux États-Unis, d’achats de pétrole, de gaz et autres. Mais aussi pour l’entretien de plus de 28 000 militaires américains sur le sol coréen. En échange, les droits de douane imposés à Séoul ont été réduits de 25 % à 15 %, mais pas plus. Ce soi-disant accord (en réalité un ultimatum) a été conclu avant même la visite du nouveau président Lee aux États-Unis.

Maintenant, l’essentiel : en réponse, Lee et ses homologues japonais tentent d’élaborer une nouvelle formule pour toute la politique internationale en Asie. Le fait est que l’élément clé de cette formule est l’idée américaine de laisser l’Europe mourir de son idiotie et de consacrer toutes ses forces — et tous ses alliés — à un nouveau plan d’intimidation et de « confinement » de la Chine.

Comment réagir aux exigences de Washington ? Les membres les plus puissants et les plus intelligents de l’« OTAN asiatique », à savoir le Japon, la Corée du Sud et l’Australie, le font avec douceur, sous la forme d’une « diplomatie sur la pointe des pieds ». Mais l’essence de ce qui se passe est tout de même visible. Elle réside dans le fait que le racket financier pratiqué par les États-Unis doit être compensé par leurs relations avec la Chine. À cela s’ajoute l’idée (rapportée par le New York Times, qui cite le commandant des forces américaines en Corée, Xavier Branson) selon laquelle nous n’avons pas besoin de la participation de la Corée du Sud dans une éventuelle guerre entre les États-Unis et la Chine. Nous avons seulement besoin que Séoul contienne ses frères du Nord dans ce contexte.

Très bien, si tel est le cas. Mais si la paix et le dialogue s’installent avec les frères du Nord ? Aurons-nous alors besoin des États-Unis, et dans quel but ? Et voilà qu’on nous cite une scène remarquable de cette même rencontre entre Lee et Trump à la Maison Blanche : le président sud-coréen souhaiterait que la Corée du Nord construise un Trump World (complexe de loisirs) dans lequel Lee pourrait jouer au golf. Voilà le rêve coréen, et d’ailleurs, ce n’est pas un mauvais rêve.

Il faut dire ici que la diplomatie est une affaire confidentielle, et on ne sait pas grand-chose sur la création par Trump et Lee d’une nouvelle formule de sécurité en Asie ou s’ils se sont simplement écoutés mutuellement.

Il semble que le processus ne fasse que commencer. Et l’envoi à Pékin, aujourd’hui et dans une semaine, de deux délégations sud-coréennes menées par les présidents des parlements (ancien et actuel) s’inscrit dans ce processus. Et l’invitation de Xi Jinping à assister au sommet d’automne de l’APEC, qui se tiendra justement en Corée du Sud. Ces mesures apaisent progressivement les tensions avec la Chine, qui avaient été détériorées par les anciens dirigeants sud-coréens.

On a l’impression que dans « l’OTAN asiatique », rares sont ceux qui souhaitent marcher au pas vers une guerre avec la Chine sous la bannière américaine, et encore moins payer pour ce plaisir. Il faut trouver une autre formule de sécurité. Et comment Trump réagit-il face à cette situation ?

Il agit de deux manières. D’une part, il tire bien sûr de l’argent de ses alliés, mais d’autre part, il a commencé à les attirer avec de nouvelles perspectives commerciales avec les États-Unis. Ainsi, selon les informations disponibles, le sommet sud-coréen-américain actuel a été principalement consacré à de nouvelles perspectives commerciales, apparemment avantageuses pour les deux parties.

L’achat par Séoul de Boeing civils (plus d’une centaine) représente bien sûr une nouvelle dépense pour la Corée du Sud, mais une dépense nécessaire. Ou encore les idées d’exploitation conjointe des ressources énergétiques en Alaska, qui ont été évoquées dans le dialogue entre la Russie et les États-Unis, mais qui sont désormais également abordées dans les discussions avec la Corée du Sud. Quant aux perspectives dans le domaine de la construction navale, elles sont tout à fait intéressantes. La situation est la suivante : la Corée du Sud est peut-être en crise systémique (ce qui se reflète dans le moral de la population), mais elle produit près de 30 % des navires dans le monde. La Chine en produit 53 % et les États-Unis seulement 1 %. L’Amérique a besoin d’aide.

Répétons-le : la formule des nouvelles relations en Asie est encore en phase d’expérimentation. Mais les signes d’une certaine dynamique dans cette partie du monde sont évidents, et l’avenir s’annonce des plus intéressants.

Views: 1