On ne peut pas comprendre Cuba si l’on ne voit pas comme le matérialisme historique, le léninisme s’y sont ancrés sur une histoire spécifique correspondant aux idéaux de la Révolution française confrontés à la nécessité d’en finir avec la division du peuple par le colonialisme et la traite sucrière. Chaque nation, chaque aire géographique a ainsi son ancrage spécifique, sa profondeur historique, celle qui comme la « vieille taupe » creuse en secret son chemin. Et dans les temps obscurs que nous vivons en France, je voudrais retenir cette parole de José Marti à ceux qui lui disent que sa mise en garde contre les Etats-Unis et ce qu’ils représentent d’avidité n’est pas dans l’atmosphère de Cuba et qu’il y perdra la vie (ce qui s’est réalisé) , il leur répond ce que nous révolutionnaires nous pouvons penser : « Vous voyez l’atmosphère et moi je vois le sous sol ». Ce texte est à méditer parce qu’il dit aussi à quel point« La révolution est sauvée. Elle manquait de thèse et d’ordre, et maintenant elle les possède. Elle se connaît et elle agit. La première chose est de se connaître soi-même ; car sans but précis et réalisable, et sans moyens adaptés, seuls les ambitieux, ces grands criminels – et les fous – se mettent en action. La révolution était l’atmosphère, et aujourd’hui elle est le plan. » Le besoin de se connaître soi-même pour agir avec justesse traverse tout le texte. C’est le conseil que nous devons nous Français connaitre et partager. Il faut que nous reconnaissions ce que nous sommes et à partir de là bâtir une perspective, une organisation internationaliste. Histoire et societe n’a plus que cette ambition est elle est fondamentale. (note et traduction de danielle Bleitrach pour Histoire et societe)

José Martí et « l’impossible » (I)

Luis Toledo Sande Commentaire(0)

Douze jours seulement séparent deux textes de José Martí publiés dans Patria , qui peuvent être lus comme autant d’étapes liées dans l’exposition de ses idées politiques fondamentales. Si le premier, « Crece », du 5 avril 1894, semble loin d’avoir reçu l’attention qu’il méritait, le second, « El tercer año del Partido Revolucionario Cubano », du 17 du même mois, l’a fait (III, 117-121 et 138-143, respectivement).* Ces deux textes, comme la majeure partie de son œuvre, méritent d’être considérés et « redécouverts » par les générations futures de lecteurs.

Le fait que le second texte ait été plus fréquemment consulté s’explique en grande partie par son importance dans la pensée politique explicite de Martí, qui aborde le danger que représentent les États-Unis et la nécessité de les affronter. Avant d’examiner ce texte ainsi que « Crece », il convient de rappeler des textes antérieurs, parmi lesquels « Madre América » (VI, 131-140), un discours du 19 décembre 1889, qui établit un contrepoint entre deux trajectoires historiques : celle des États-Unis, pays qui a historiquement cherché à s’approprier le nom d’Amérique , mais qui était et est encore, selon Martí, l’ autre Amérique , l’étrangère ; et celle de ce qu’il appelait systématiquement et affectueusement notre Amérique, et qu’il avait déjà définie en 1875 comme « la mère vierge Amérique » (VI, 387).

S’adressant à ceux que les États-Unis pourraient éblouir et qui l’écouteraient, il déclara : « Mais si grande que soit cette terre, et si propice que soit l’Amérique où naquit Lincoln pour les hommes libres, pour nous, au plus profond de nos cœurs, sans que personne n’ose nous critiquer ni nous le reprocher, plus grande encore est l’Amérique où naquit Juárez, car elle est la nôtre et parce qu’elle a connu un destin plus tragique. » Et il développa son propos sur « cette Amérique amère et tourmentée, qui a surgi avec des épines sur le front, avec Bolívar d’un côté et Herbert Spencer de l’autre. »

Cette image n’est pas fortuite. Martí acquérait de l’expérience dans l’organisation d’une guerre nécessaire qui, dès ses débuts, se heurterait à des événements interdépendants : les dangers incarnés par les États-Unis et la pensée de ceux qui la jugeaient impossible. On sait qu’un écrivain cubain tenta de le dissuader de risquer sa vie pour une révolution pour laquelle il n’y avait pas d’atmosphère propice à Cuba, et sa réponse peut se résumer ainsi : « Vous voyez l’atmosphère, et moi je vois le sous-sol. »

Ce fondement s’appuyait sur l’exemple durable de Bolívar, le héros national qui a défié ce que d’autres jugeaient impossible et dont les actions lui ont valu le titre de Libérateur. À l’opposé de Bolívar, Martí plaçait Herbert Spencer, le penseur positiviste britannique avec lequel il était en désaccord, dans des textes de 1884 souvent sujets à ce que Martí lui-même, dix ans plus tard, abordant un sujet quelque peu similaire, qualifiait de « lectures étrangères, confuses et incomplètes » (III, 168).

Spencer, avec sa pensée aristocratique qui allait plus tard alimenter le néolibéralisme, considérait comme une erreur l’intervention de l’État dans la société par des politiques favorables aux plus pauvres. Martí, qui partageait leur point de vue, affirmait : « Nous dirions à la politique : “Elle se trompe, mais elle console ! Car celui qui console ne se trompe jamais” » (XV, 392). Le positivisme et le pragmatisme apportaient un soutien idéologique précisément à ceux qui, à Cuba, jugeaient la révolution irréalisable, notamment les autonomistes et les annexionnistes. L’indépendance devait s’enraciner dans la pensée de Bolívar, le conquérant de l’impossible, et c’était le cas pour Martí.

Lorsqu’il prononça les mots « Mère Amérique », Bolívar était-il déjà crédité d’avoir « labouré la mer et semé le vent », une attribution qui a été contestée ? Il est significatif que, dans son discours, Martí détourne l’expression « labourer la mer » pour évoquer la fécondité du sacrifice : « Nous avons labouré la mer », déclare-t-il fièrement. Il pensait peut-être à Bolívar, qui avait surmonté des obstacles insurmontables, et à ce qui restait à accomplir pour achever son œuvre : libérer Cuba et Porto Rico de l’Espagne, un pas vers la seconde indépendance de toute notre Amérique face à l’avidité des États-Unis.

Dans cette perspective, on peut lire « Croître », qui commence ainsi : « La révolution est sauvée. Elle manquait de thèse et d’ordre, et maintenant elle les possède. Elle se connaît et elle agit. La première chose est de se connaître soi-même ; car sans but précis et réalisable, et sans moyens adaptés, seuls les ambitieux, ces grands criminels – et les fous – se mettent en action. La révolution était l’atmosphère, et aujourd’hui elle est le plan. » Le besoin de se connaître soi-même pour agir avec justesse traverse tout le texte.

Martí est convaincu de ceci : « Seule la richesse créée et la liberté conquise par ses propres mains perdurent, et elles sont bénéfiques ! » Il examine des exemples du monde entier qui illustrent l’attitude à adopter face à des obstacles apparemment insurmontables. Mais son travail repose sur des idées claires et il ne cautionne pas les impulsions irrationnelles.

Les autonomistes se sont accommodés du pragmatisme, des diktats positivistes. En 1905, alors que les États-Unis avaient déjà contrecarré l’indépendance de Cuba — une tragédie que Martí avait tenté d’empêcher —, Enrique José Varona, figure respectée, publia la conférence que l’on peut lire à la lumière de cet accommodement : « L’impérialisme à la lumière de la sociologie » , qui constitue essentiellement une explication ou une justification de l’impérialisme envisagé à travers le prisme d’une sociologie fondée sur des principes positivistes.

Martí s’est confronté avec passion et lucidité aux leçons historiques et morales qui sous-tendaient ses sermons. Il les puisait dans l’histoire même de Cuba : depuis la fondation du 10 octobre et sa « glorieuse et sanglante préparation » (IV-93), en passant par la protestation de Baraguá et son courage face au pacte de Zanjón, jusqu’à tout ce que les patriotes ont continué d’accomplir dans la poursuite de la nouvelle lutte qui, préparée par lui, éclata le 24 février 1895 et dont le premier programme public fut exposé dans le Manifeste de Montecristi , d’où est tirée la citation précédente.

De « Crece » découle cette affirmation : « La révolution était l’atmosphère, et aujourd’hui elle est le projet. C’était un sentiment inutile et confortable : comme une couronne de lauriers-roses qu’on n’a pas le droit d’arracher de son front pour assaisonner, avec ses feuilles ensanglantées, le pot de réconfort : malheureux, dans la mémoire des hommes, celui qui jette le laurier dans le pot ! Le sentiment inefficace est aujourd’hui un travail ordonné et assidu, que tous ceux qui veulent se soustraire à leurs obligations ne peuvent que mépriser. »

Il scrute le monde afin de s’acquitter de ces obligations. « Des Arabes, il faut retenir au moins deux choses : leur prière quotidienne, dans laquelle ils demandent à Allah de les guider sur le droit chemin, et le proverbe qui dit que celui qui détourne le regard des chiens qui croisent son chemin n’atteindra pas le terme de son voyage. » Plus tard, il évoque la Hongrie et son héros Lajos Kossuth, ainsi que sa relation avec « l’intrus autrichien ».

L’éthique qui le guide dans ces lignes et dans l’ensemble de son œuvre est attestée par cette remarque qu’il fait : « Seule la justice est sauvée. Il est vain de se soustraire aux devoirs d’équité et à ceux des fondateurs. » Il accordait même de l’importance aux signes historiques qui s’opposaient à sa pensée révolutionnaire. Si, dans « Mère Amérique », il s’appuyait sur l’indépendance des États-Unis pour toucher le cœur de cette nation et stimuler le patriotisme chez ceux qui s’en sentaient éblouis, ailleurs, il citait des exemples tirés de l’histoire de l’Espagne.

Dans « La troisième année du Parti révolutionnaire cubain », il utilise l’anecdote des frères qui avaient mis en doute la faisabilité des voyages de Colomb, et dans « Cela grandit », il remonte aux origines de l’histoire de la métropole pour résumer une réalité dont les implications perdurent encore aujourd’hui : « L’Espagne elle-même, si elle nourrit aujourd’hui un vague espoir de renaissance, le nourrit à travers ses nationalités, stagnantes depuis trois siècles. »

En tout cas, il était guidé par une vérité essentielle : « Les sociétés vivent ou meurent selon leur composition et leur histoire : si elles s’en écartent, si elles vivent pendant des siècles hors de leur harmonie naturelle et du travail inévitable, aussi douloureux soit-il, de leur propre développement, elles réapparaissent après des siècles, lorsque le corps étranger qu’elles ont corrompu se décompose, et elles reprennent la tâche interrompue. Ni les hommes ni les nations ne peuvent se soustraire à l’effort de se développer, de gagner leur vie dans le monde. Dans ce monde, nous tous, nations et hommes, devons en payer le prix. »

Il exaltait la valeur du sacrifice et insistait sur la nécessité de comprendre la société dans laquelle on évolue pour agir efficacement. Son discours ne reposait pas sur un simple enthousiasme. Il possédait une rigueur scientifique dans sa compréhension de la société, une lucidité à l’opposé du positivisme colonisé : « La science, dans les affaires des nations, ne consiste pas à remplir sa plume de recettes et de remèdes étrangers, mais plutôt à étudier, avec une réelle préoccupation, les éléments, rudes et doux, du pays, et à adapter les spécificités de la patrie à l’idéal humain de bien-être et de dignité, en utilisant des méthodes appropriées à sa situation et capables de s’y intégrer harmonieusement. Tout le reste n’est que vaine considération et pédanterie. »

Et il ajouta : « De cette science, rigoureuse et implacable – et moins recherchée car plus difficile –, de cette science pauvre et douloureuse, moins brillante et accessible que celle copiée et imitée, naît à Cuba, du fait de l’hostilité incurable et croissante de ses éléments, et de l’oppression de ses propres éléments compétents par l’élément étranger et inepte, la révolution. Tout le monde le sait et le confesse. »

Il était conscient de la gravité des défis qu’il fallait relever d’urgence : « Ce qui est indéniable, c’est la possibilité de la révolution », et il déclara : « C’est le propre des hommes : la rendre possible. C’est le devoir patriotique d’aujourd’hui, et le seul véritable devoir scientifique de la société cubaine. » La révolution exigeait la plus grande responsabilité, et il ne confondait pas volonté et volontarisme : « Si l’on essaie sincèrement et que l’on n’y parvient pas, qu’il en soit ainsi, même si le cœur désabusé s’effondre : mais il s’effondrerait avec sérénité, car ainsi la révolution inévitable de demain trouverait cette racine supplémentaire. »

Il ne considérait pas la victoire comme inévitable, mais plutôt comme essentielle la nécessité de mener la révolution avec le plus grand succès possible, afin que, même en cas d’échec, elle serve de fondement et d’exemple aux révolutions futures. Cependant, la préparation et la conduite de la guerre étaient vitales, et il n’évoque l’idée d’une défaite possible ni dans ce texte, ni dans aucun autre.

Parce qu’il avait confiance en son peuple – « et plus il est pauvre, mieux c’est » (III, 167) –, il affirmait : « À Cuba, il y a plus de montagnes que d’abîmes ; plus de gens qui aiment que de gens qui haïssent ; plus de champs ouverts que de carrefours ; plus de grandeur que de populace. Ce qui hait, c’est la populace. La populace d’un peuple, ce sont ceux qui sont incapables d’aimer. L’orgueil : voilà la populace. Élargissons-nous : composons : fondons : aimons. »

Mais cette citation révèle qu’il était conscient que Cuba était en proie aux divisions, à la haine, aux carrefours, à la racaille et aux scélérats. C’est une erreur d’idéaliser le « avec tous » qui, fréquent dans ses écrits, constitue la devise finale de son discours du 26 novembre 1891 : « Placeons autour de l’étoile, sur le nouveau drapeau, cette formule d’amour triomphant : “Avec tous, et pour le bien de tous” » (IV, 279). Dans ce même discours, il identifie les forces et les attitudes qui s’excluaient de cette totalité.

« Grandir » commence par affirmer que « la révolution est sauvée », et décrit à la fin la réalité dans laquelle elle doit l’être : « Que peut-il émerger de cette société déformée sinon des cris brisés : du vice blessé, du confort qui refuse d’être troublé, des passions maladives et exacerbées dans l’agonie morale – ou des voix secrètes qui inondent le cœur de fierté et d’espoir ? Aimons la blessure que nous infligeons. Et fondons-nous, sans la colère du sectaire, ni la vanité de l’ambitieux. La révolution grandit. »

Si aucune révolution n’était entreprise, un malheur serait non seulement possible, mais certain : les États-Unis s’empareraient de Cuba. Et lui, la veille de sa mort au combat, écrivit que tout ce qu’il avait fait, et ferait, visait à accomplir ce que d’autres jugeraient impossible : empêcher ce désastre. Il ouvrit ainsi la voie à une future révolution pour libérer Cuba de la domination américaine. C’est dans ce contexte que s’inscrit « La troisième année du Parti révolutionnaire cubain », sujet de la seconde partie de ces propos.

Les références citées renvoient à José Martí : Œuvres complètes (La Havane, 1963-1966, avec plusieurs réimpressions). Les chiffres romains correspondent aux volumes ; les chiffres arabes aux pages.

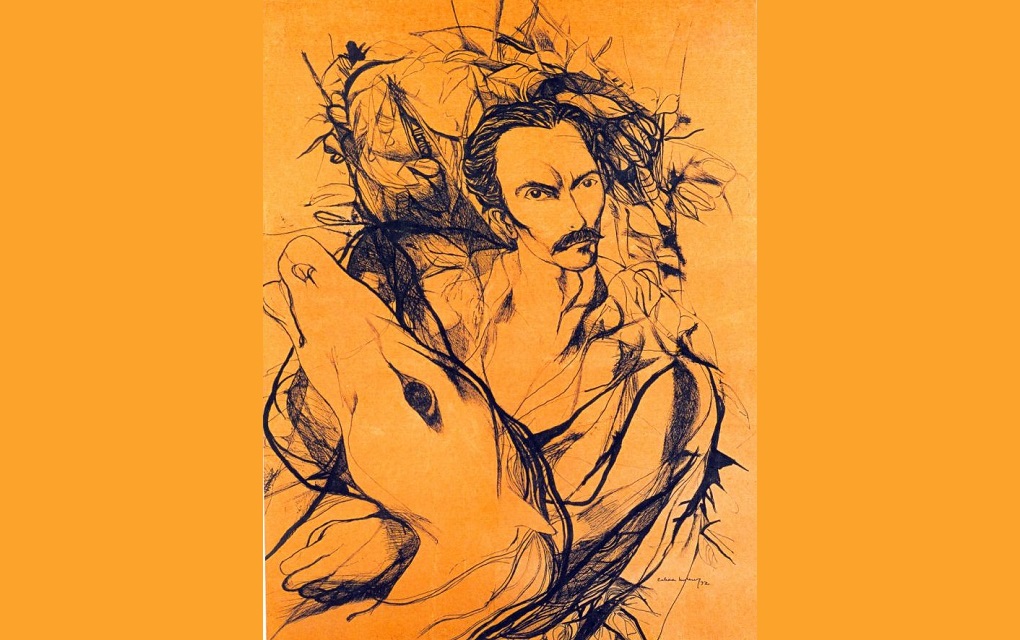

Image de couverture : Servando Cabrera, Martí, 1972. Encre sur papier. Collection commémorative José Martí.Marqué avec Amérique , Cuba , États-Unis , José Martí , Simón Bolívar

Luis Toledo SandeÉcrivain, chercheur et journaliste cubain. Docteur en sciences philologiques de l’Université de La Havane. Auteur de plusieurs ouvrages de genres variés. Il a enseigné à l’université et a dirigé le Centre d’études martiennes ainsi que la revue Casa de las Américas. Sur le plan diplomatique, il a été attaché culturel à l’ambassade de Cuba en Espagne. Parmi les nombreuses distinctions qu’il a reçues, on compte le Prix national de la culture et le Prix des critiques en sciences sociales, ce dernier pour son livre Cesto de llamas. Biografía de José Martí (Velasco, Holguín, 1950).

Views: 9