Quelle mascarade… Nos dirigeants, nos « élites » ne sont que les masques derrière lesquels se cachent les spéculateurs. L’un a choisi celui du droit, l’autre celui du patriotisme, il y a même un premier ministre de ce cirque qui se prétend un « moine soldat » et cherche un gouvernement dont les membres n’auraient pas d’ambition présidentielle. Déjà on sent que l’appétit lui vient dans son petit costume étriqué et son air naïf parce que sa « mission » est de nous faire ingurgiter ce que nous refusons et qui n’est que ce qu’exige la spéculation, ceux qui graissent la patte de ce « vertueux ». La mutation d’un arriviste tel que la décrit Balzac dans le père Goriot. La littérature, la grande, la classique est celle dont l’auteur devient un « autre » pour traduire l’épopée, la vraie, même si l’auteur doit se déguiser pour être admis à la manière extrême de Tolstoï… Il y a un monde entre l’attitude « charitable » et les niaiseries de la dame patronnesse et cette capacité d’alterner l’apathie, la paresse qui est l’air du temps avec l’idée de voir de ses propres yeux et d’en concevoir naïvement ou presque la formation de soi-même, son action d’écrivain de tel sorte qu’il soit capable de voir et d’accomplir le bien. Petite contribution à la lutte contre ‘l’anomie’… (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

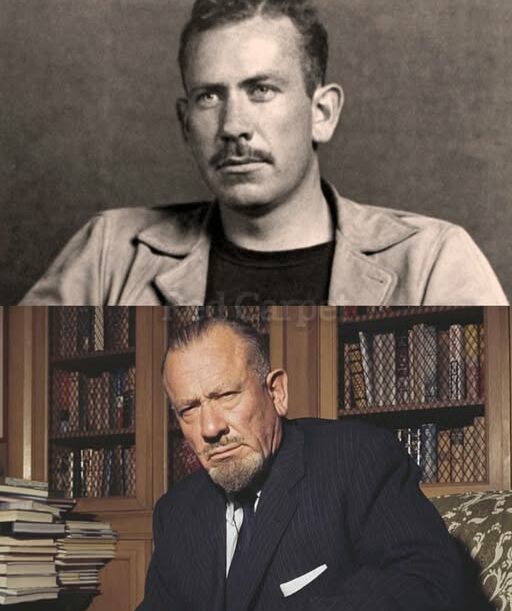

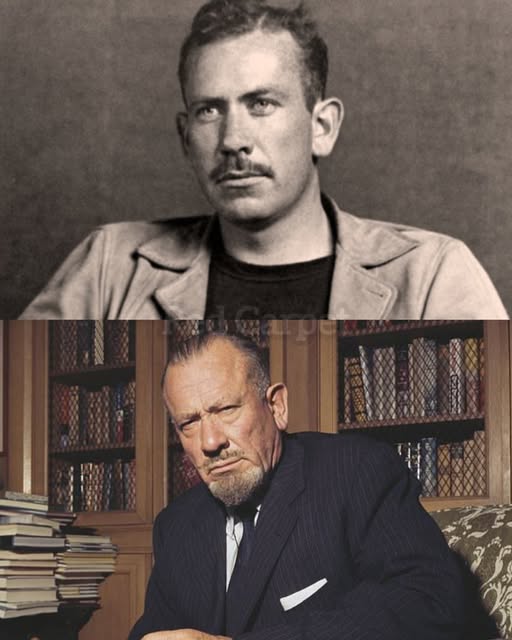

Il s’est caché sous un autre nom dans un camp de travailleurs migrants, seulement pour découvrir comment l’Amérique le traite s’il devient l’un d’entre eux.

La réponse est : mal.

L’année 1936 a été écrite, les années les plus sombres de la grande dépression économique. Steinbeck a entendu de plus en plus d’histoires : des familles en Oklahoma et au Texas, des fermiers qui ont tout perdu à cause des tempêtes de poussière et de la sécheresse – et sont ensuite allés en Californie dans des camions robustes

Ils cherchaient des rêves mais ont trouvé la faim, la haine et les propriétaires terriens qui les traitaient inhumainement.

Les journaux les appelaient « okies ». Et les politiciens simplement « problème ».

Steinbeck ne pouvait pas tout visualiser.

« Si tu veux comprendre la douleur d’un homme, tu dois marcher dans la boue avec lui » – a-t-il dit un jour.

Alors il a emprunté une vieille voiture, a mis des vêtements et a disparu dans la vallée de San Joaquin.

Il a vécu parmi les travailleurs migrants pendant des semaines – il a dormi sous les étoiles, a partagé des restes de nourriture et a écouté les histoires racontées par les feux de camp.

Il a vu des mères essayer de faire taire leurs enfants affamés en chantant.

Il a vu des enfants chercher des fruits pourris dans la poubelle.

« Vous n’avez pas idée à quel point la faim sonne effrayante quand elle pleure », a-t-il écrit plus tard. « La faim change le visage d’une personne. ”

Chaque nuit, après que les autres se soient endormis, Steinbeck écrivait près de la lampe – il dessinait des dialogues, des visages et écrit de petits moments de miséricorde dans un monde bâti sur la souffrance.

C’est à partir de ces notes que « Les raisins de la colère » est né.

Quand le livre est sorti en 1939, il a secoué l’Amérique.

Les propriétaires ont brûlé le livre en public.

Les politiciens l’ont traité de menteur.

Les églises l’ont retiré des étagères.

Mais ceux qui ont survécu à tout cela – les gens aux paumes fissurées et aux poumons poussiéreux – le lisent en pleurant.

« Il a dit la vérité », a dit un fermier. « Enfin quelqu’un nous a vus. »

Le FBI a ouvert un dossier à son sujet et a qualifié ses œuvres de « dangereuses » et « non-américaines. «

Il a reçu des menaces de mort.

Les hommes armés des propriétaires terriens de Californie ont espionné sa maison 24 heures sur 24.

Un ami a demandé un jour s’il avait eu peur.

Steinbeck a juste souri et a répondu :

« Non. J’ai juste honte que ça m’ait pris autant de temps pour y prêter attention. »

Il a plus tard remporté le prix Pulitzer et le prix Nobel, mais il n’a jamais oublié les camps.

« Je ne suis pas l’auteur de l’évasion », a-t-il dit. « J’écris sur ceux qui ne peuvent pas échapper. »

John Steinbeck n’a pas seulement écrit sur le rêve américain – il a vécu avec ceux à qui on le refusait.

Et dans la poussière et la faim, il a trouvé non seulement le désespoir mais aussi la dignité – le genre d’attitude humaine qui ne meurt pas, même quand tout le reste est perdu.

Views: 6