L’administration Trump adopte un état d’esprit militariste contre lequel le président Dwight D. Eisenhower avait mis en garde dans son discours d’adieu de 1961. L’ennui de ce voeux pieux qui espère pouvoir effacer des décennies de pratiques quel que soit le parti au pouvoir c’est qu’il ne tient aucunement compte de la réalité à savoir que tout ne dépend pas de la « bonne volonté » mais le système, ce que l’on définit comme un mode de production, une formation sociale ou l’impérialisme a sa logique propre et elle entraîne les « leaders » qui perdent la puissance et ce parce qu’ils ont réussi à éliminer l’alternative socialiste, les comunistes et qu’ils n’ont strictement rien à proposer… Et comble de dérision alors que toute leur justfication repose sur le thème « démocratie » contre dictature supposée, ils sont eux mêmes en état de démocratie »suspendue » Les procédures démocratiques sont suspendues ou abolies entièrement, au moins temporairement. Dans cet entre deux dans lequel prolifèrent les monstres, ils tentent de faire de leur cauchemars le destin de l’humanité. Ni rupture, ni forces aptes à l’imposer… Ils n’ont que trop bien été leur propre fossoyeur. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

par Monica Duffy Toft 30 septembre 2025

Des centaines de généraux et d’amiraux doivent converger vers Quantico, en Virginie, aujourd’hui, 30 septembre 2025, après avoir été convoqués du monde entier par leur patron, le chef du Pentagone Pete Hegseth. Bien que Hegseth n’ait pas officiellement annoncé le but de la réunion, le New York Times rapporte qu’elle couvrira « certains aspects de ce qu’il appelle un changement vers un « ethos guerrier » au Pentagone ».

La réunion intervient peu de temps après le décret du président Donald Trump du 5 septembre renommant le ministère de la Défense en « ministère de la Guerre ». Avec ce changement, Trump a cherché à ramener le département à un nom qui n’avait pas été utilisé depuis les années 1940.

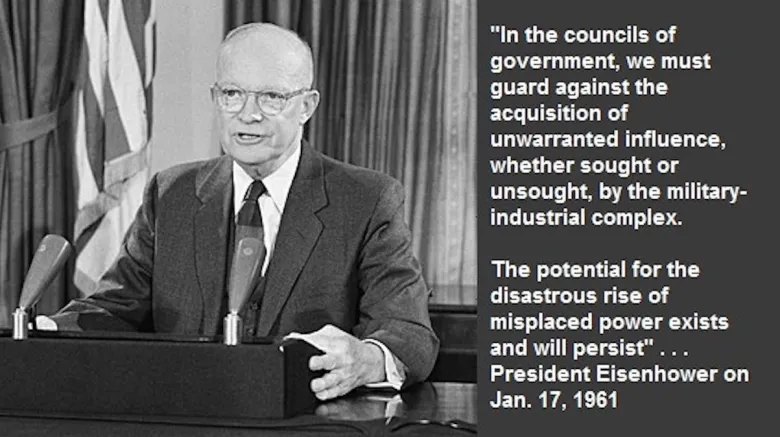

Ce changement représente bien plus qu’un changement d’image – il signale une escalade dans l’adoption par l’administration d’un état d’esprit militariste contre lequel, dès 1961, le président Dwight D. Eisenhower avait mis en garde dans son discours d’adieu, et que les fondateurs de la nation ont délibérément cherché à limiter.

Le moment de ce changement de nom est particulièrement remarquable si l’on considère les récents rapports révélant des opérations militaires secrètes américaines. En 2019, un détachement de Navy SEALs de l’US Navy s’est glissé à terre en Corée du Nord avec pour mission de planter un dispositif d’écoute lors de pourparlers nucléaires à fort enjeu. Les risques étaient énormes : sa découverte aurait pu déclencher une crise d’otages ou même une guerre avec un ennemi doté de l’arme nucléaire.

Le fait qu’une telle opération ait été approuvée par Trump au cours de son premier mandat illustre un militarisme de plus en plus imprudent qui a défini la politique étrangère américaine pendant des décennies. Ce militarisme est le sujet même de mon livre, « Mourir par l’épée ».

De plus, le changement de nom a été annoncé quelques jours seulement après que Trump a autorisé une frappe militaire américaine sur un bateau vénézuélien qui, selon l’administration, transportait une cargaison chargée de drogue et était lié au cartel Tren de Aragua. La frappe a tué 11 personnes. L’administration a justifié les meurtres en les qualifiant de « narcoterroristes ».

Abandonner la retenue – délibérément

Le ministère de la Guerre a existé de 1789 à 1947, lorsque le Congrès a adopté la loi sur la sécurité nationale réorganisant les forces armées en établissement militaire national. À peine deux ans plus tard, les législateurs ont amendé la loi, renommant l’institution Ministère de la Défense.

Les responsables n’aiment pas l’acronyme « NME » – qui sonne mal comme « ennemi » – mais le changement n’était pas seulement une question d’apparence.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants américains ont voulu mettre l’accent sur une posture militaire défensive plutôt qu’agressive alors qu’ils entraient dans la guerre froide, une confrontation de plusieurs décennies entre les États-Unis et l’Union soviétique définie par une course aux armements nucléaires, une rivalité idéologique et des guerres par procuration excluant un conflit direct entre grandes puissances.

Le nouvel accent s’inscrivait également dans la nouvelle grande stratégie des États-Unis en matière d’affaires étrangères – la stratégie d’endiguement du diplomate George F. Kennan, qui visait à empêcher l’expansion de la puissance soviétique et de l’idéologie communiste dans le monde.

L’approche de Kennan a survécu de justesse à une poussée vers une stratégie plus agressive de « démantèlement » de l’Union soviétique de son occupation et de son oppression de l’Europe centrale et orientale. Il s’est plutôt transformé en un jeu à long terme : un effort d’équipe pour empêcher l’adversaire de s’étendre pour asservir d’autres peuples, conduisant à l’effondrement et à la désintégration de l’adversaire sans risquer la Troisième Guerre mondiale.

Sur le terrain, cela signifiait moins de préparatifs de guerre et plus d’accent sur les alliés et le renseignement, l’aide et le commerce étrangers, ainsi que la projection de la force défensive. L’espoir était que façonner l’environnement plutôt que de lancer des attaques ferait disparaître l’influence de Moscou. Pour rendre cette stratégie viable, l’armée américaine elle-même a dû être réorganisée.

Dans un discours prononcé en 1949 devant le Congrès, le président Harry S. Truman a décrit la réorganisation déclenchée par la législation de 1947 comme une « unification » des forces armées qui apporterait efficacité et coordination.

Mais un objectif plus profond était philosophique : projeter la puissance militaire de l’Amérique comme défensive et protectrice et, pour Truman, renforcer la surveillance civile.

La sagesse de cette retenue est la plus évidente dans le discours d’adieu d’Eisenhower en janvier 1961.

En moins de 10 minutes, l’ancien général cinq étoiles qui avait commandé les forces alliées à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale a mis en garde les Américains contre la montée d’un « complexe militaro-industriel ». Il a reconnu que « les armes de la nation doivent être puissantes, prêtes à une action instantanée », mais a averti que « le potentiel d’une montée désastreuse d’une puissance mal placée existe et persistera ».

Créer de nouveaux ennemis, déstabiliser des régions

La mission risquée de l’équipe nord-coréenne des Navy SEALs illustre comment l’approche militariste de l’Amérique produit souvent les dangers mêmes qu’elle aspire à dissuader.

Plutôt que de renforcer la diplomatie, l’opération risquait de faire dérailler les pourparlers et d’aggraver le conflit. C’est l’argument central de mon livre : la dépendance réflexive de l’Amérique à l’égard de la force armée ne rend pas l’Amérique grande à nouveau ou plus sûre. Elle rend le pays moins sûr, en créant de nouveaux ennemis, en déstabilisant des régions et en détournant des ressources des véritables fondements de la sécurité.

Cela rend également les États-Unis moins admirés et respectés. Le budget du département d’État continue d’être éclipsé par le budget du Pentagone, le premier n’atteignant jamais plus de 5,5 % du second. Et l’Agence des États-Unis pour le développement international, ou USAID, autrefois le principal bras du soft power américain en tant que fournisseur discret d’aide au développement dans le monde, est maintenant fermée.

Le budget actuel du Pentagone dépasse tout ce qu’Eisenhower aurait pu imaginer.

Le changement de nom du ministère de la Défense en ministère de la Guerre par Trump signale un changement vers l’encadrement de la puissance américaine principalement en termes de force militaire. Un tel cadre met l’accent sur l’utilisation de la violence comme principal moyen de résoudre les problèmes et assimile l’hostilité et l’agression au leadership.

Pourtant, l’expérience historique montre que la domination militaire à elle seule ne s’est pas traduite par un succès stratégique. C’est l’état d’esprit qui a fait perdre aux États-Unis les guerres sans fin en Afghanistan et en Irak, et qui a échoué dans les interventions en Libye et en Syrie – des conflits qui ont coûté des milliards de dollars et des centaines de milliers de vies tout en laissant le pays moins sûr et en érodant sa légitimité internationale.

« Seuls des citoyens alertes et bien informés », a déclaré Eisenhower, peuvent imposer un juste équilibre entre la puissance militaire et les objectifs pacifiques.

Le titre même de mon livre et de celui de mon co-auteur vient de l’Évangile de Matthieu – chapitre 26, verset 52 – que « vivre par l’épée, c’est mourir par l’épée ». Tout au long de l’histoire moderne, la véritable sécurité est venue de la diplomatie, du droit international, du développement économique et des investissements dans les soins de santé et l’éducation. Pas d’un « éthos guerrier » imaginaire.

L’Amérique, je dirais, n’a pas besoin d’un ministère de la Guerre. Elle a besoin de dirigeants qui comprennent, comme l’a fait Eisenhower, que vivre par l’épée nous condamnera tous à la fin. La véritable sécurité vient du pouvoir tranquille qui construit la légitimité et une paix durable. Les États-Unis peuvent choisir à nouveau d’incarner ces forces, de diriger non pas par la peur mais par l’exemple.

Monica Duffy Toft est professeure de politique internationale et directrice du Center for Strategic Studies de la Fletcher School de l’Université Tufts.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

Views: 0