C’était en 1985, j’étais rédactrice adjointe de l’hebdomadaire des intellectuels communistes Révolution… Le comité de rédaction n’était pas exempt de tensions mais nous avions aussi une politique qui restait celle de la direction du PCF, ouverte à des « plumes » et des reporters, nous privilégiions les enquêtes sur le terrain en France, comme à l’internationale… Cet article sur Thomas Sankara et sur ce qui va l’emporter dans le pays des hommes intègres, l’ancienne Haute Volta devenue le Burkina Faso, dit les « convulsions » qui ont été imposées à l’Afrique et à ses révolutionnaires. Il est admis que l’assassinat de Thomas Sankara, présenté comme une rivalité personnelle entre deux hommes, a été fomenté par la France avec l’aide des Britanniques et des USA, le début d’une remise au pas colonial par les plans d’ajustement structurels et le soutien à des fantoches. Si l’Europe croupit dans ses miasmes et ses fantasmes de suprématistes par lesquels sont dévoyés les mécontentements populaires, si la gauche est tout entière ligotée dans son atlantisme et son adhésion au bellicisme européen, il existe en Afrique et dans le sud global un sursaut qui se reconnait dans les non alignés nés de la victoire sur l’Allemagne nazie. (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

THOMAS SANKARA Nous préférons un pas avec le peuple que dix pas sans le peuple !

Accueil Français DOCUMENTS Burkina Faso. Les capitaines face au réel. Reportage (1985)

Burkina Faso. Les capitaines face au réel. Reportage (1985)

Nous vous proposons ci-dessous un grand reportage publié en février 1985 dans l’hebdomadaire Révolution, proche du parti communiste français, disparu depuis. L’auteur a pu circuler à l’intérieur du pays, à la rencontre de sa population. En réalité, l’auteur n’est autre que Bruno Jaffré, auteur depuis de nombreux ouvrages ou articles sur la Révolution, qui à l’époque, publiait sous ce pseudonyme de Bernard Frégeat. Cet article a été retrouvé récemment par l’auteur. La retranscription a été réalisée par Gérard Kaboré.

Le rédaction

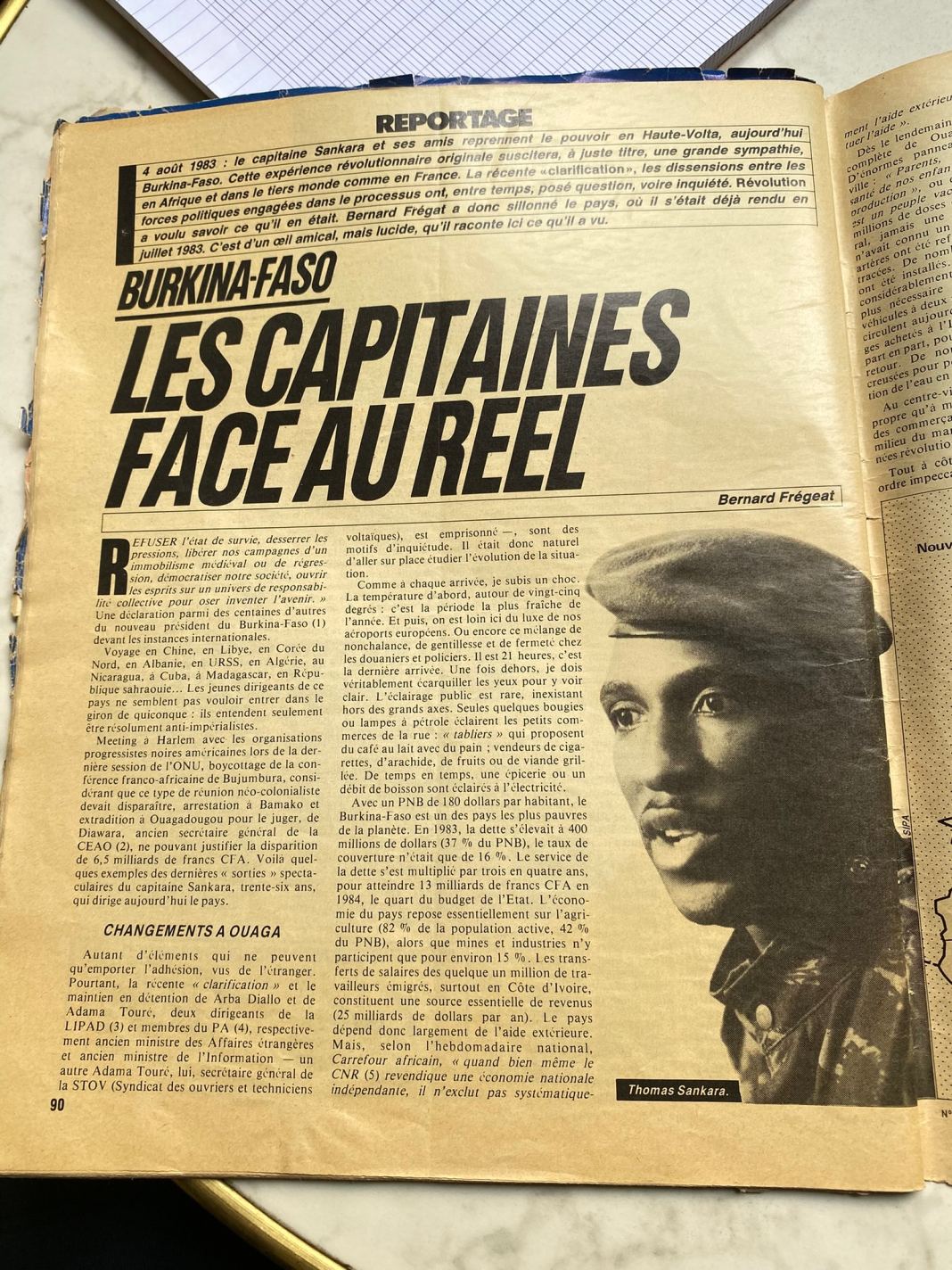

4 août 1983 : le capitaine Sankara et ses amis reprennent le pouvoir en Haute-Volta, aujourd’hui Burkina-Faso. Cette expérience révolutionnaire originale suscitera, à juste titre, une grande sympathie, en Afrique et dans le tiers monde comme en France. La récente « clarification », les dissensions entre les forces politiques engagées dans le processus ont, entre temps, posé question, voire inquiété. Révolution a voulu savoir ce qu’il en était. Bernard Frégeat a donc sillonné le pays, où il s’était déjà rendu en juillet 1983. C’est d’un œil amical, mais lucide, qu’il raconte ici ce qu’il a vu.

Les capitaines face au réel

Par Bernard Frégeat

“Refuser l’état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d’un immobilisme médiéval ou de régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l’avenir.” Une déclaration parmi des centaines d’autres du nouveau président du Burkina-Faso[1] devant les instances internationales. Voyage en Chine, en Libye, en Corée du Nord, en Albanie, en URSS, en Algérie, au Nicaragua, à Cuba, à Madagascar, en République Sahraouie… Les jeunes dirigeants de ce pays ne semblent pas vouloir entrer dans le giron de quiconque : ils entendent seulement être résolument anti-impérialistes. Meeting à Harlem avec les organisations progressistes noires américaines lors de la dernière session de l’ONU, boycottage de la conférence franco-africaine de Bujumbura, considérant que ce type de réunion néo-colonialiste devait disparaitre, arrestation à Bamako et extradition à Ouagadougou pour le juger, de Diawara, ancien secrétaire général de la CEAO[2], ne pouvant justifier la disparition de 6,5 milliards de francs CFA. Voilà quelques exemples des dernières “sorties” spectaculaires du capitaine Sankara, trente-six ans, qui dirige aujourd’hui le pays.

CHANGEMENTS A OUAGA

Autant d’éléments qui ne peuvent qu’emporter l’adhésion, vus de l’étranger. Pourtant, la récente « clarification » et le maintien en détention de Arba Diallo et de Adama Touré, deux dirigeants de la LIPAD[3] et membres du PAI[4], respectivement ancien ministre des Affaires étrangères ancien ministre de l’information – un autre Adama Touré, lui secrétaire général de la STOV (Syndicat des ouvriers et techniciens voltaïques), est emprisonné, sont des motifs d’inquiétude. Il était donc naturel d’aller sur place étudier l’évolution de la situation.

Comme à chaque arrivée, je subis un choc. La température d’abord, autour de vingt-cinq degrés : c’est la période la plus fraîche de l’année. Et puis, on est loin ici du luxe de nos aéroports européens. Ou encore ce mélange de nonchalance, de gentillesse et de fermeté chez les douaniers et policiers. Il est 21 heures, c’est la dernière arrivée. Une fois dehors, je dois véritablement écarquiller les yeux pour y voir clair. L’éclairage public est rare, inexistant hors des grands axes. Seules quelques bougies ou lampes à pétrole éclairent les petits commerces de la rue : « tabliers » qui proposent du café au lait avec du pain ; vendeurs de cigarettes, d’arachide, de fruits ou de viande grillée. De temps en temps, une épicerie ou un débit de boisson sont éclairés à l’électricité.

Avec un PNB de 180 dollars par habitant, le Burkina Faso est un des pays plus pauvres de la planète. En 1983, la dette s’élevait à 400 millions de dollars (37% du PNB), le taux de couverture n’était que de 16 %. Le service de la dette s’est multiplié par trois en quatre ans, pour atteindre 13 milliards de francs CFA en 1984, le quart du budget de l’État. L’économie du pays repose essentiellement sur l’agriculture (82% de la population active, 42 % du PNB), alors que mines et industries n’y participent que pour environ 15 %. Les transferts de salaires de quelque un million de travailleurs émigrés, surtout en Côte d’Ivoire, constituent une source essentielle de revenus (25 milliards de dollars par an). Le pays dépend donc largement de l’aide extérieure. Mais, selon l’hebdomadaire national, Carrefour africain, « quand bien-même le CNRS[5] revendique une économie nationale indépendante, il n’exclut pas systématiquement l’aide extérieure… L’aide doit aider à tuer l’aide ».

Dès le lendemain, j’entreprends une visite complète de Ouagadougou, la capitale. D’énormes panneaux quadrillent toute la ville : ” Parents, mobilisons-nous pour la santé de nos enfants”, ” Vaccination, santé, production”, ou encore ” un peuple libre est une peuple vacciné”. Officiellement, six millions de doses distribuées. De l’avis général, jamais une campagne de vaccination n’avait connu de tel succès. Les principales artères ont été refaites, d’autres nouvellement tracées. De nombreux feux de signalisation ont été installés. La circulation s’en trouve considérablement améliorée. C’était d’autant plus nécessaire qu’au milieu des multiples véhicules à deux roues et des quelques voitures circulent aujourd’hui de petits autobus oranges achetés à l’Inde. Ils traversent la ville de part en part, pour 75 ou 100 F CFA[6] aller et retour. De nouvelles canalisations ont été creusées pour permettre une meilleure évacuation de l’eau en saison des pluies.

Au centre-ville, le marché me semble plus propre qu’à mon dernier séjour. Le CDR[7] des commerçants, qui possède son local au milieu du marché, a organisé plusieurs journées révolutionnaires pour le nettoyer.

Tout à côté, les taxis attendent, dans un ordre impeccable, les clients devant le local de leur CDR. Tout le quartier autour du Conseil de l’entente est quadrillé par des militaires en armes. C’est là qu’habite et travaille le président.

Sur la route de Pô, vers le sud, de grands panneaux présentent les cités de l’an I et de l’an II, que des entreprises locales ont été appelées à construire. Les logements seront mis en location pour les fonctionnaires. Plus à l’ouest, un autre chantier vient de commencer. Il s’agit d’un grand théâtre populaire. Les CDR doivent se mobiliser, secteur après secteur, pour assurer la construction. À cet endroit s’étalait un des sept quartiers non lotis[8] de la capitale, où logeaient 60% de ses habitants. Ce problème n’avait jamais pu être résolu. Le pouvoir n’a pas tergiversé. Les gens ont eu deux jours pour partir. Puis les bulldozers sont venus. Les travaux pour la salubrité de ces quartiers ont rapidement été engagés et la redistribution des parcelles a pu commencer deux mois plus tard. Alors que je m’inquiétais d’une éventuelle indemnisation, on me répondit : ” Tous ces mossis [9] savaient qu’un jour à l’autre ils devraient partir. À chaque élection, on leur promettait de lotir leur quartier, de les indemniser, puis, les élections passées, plus rien”.

La ville est sous le coup de la discussion budgétaire, qui, après un mois, vient de se terminer par une immense assemblée populaire composée des délégués CDR de chaque province, des villes et des secteurs tertiaires, réunie une nuit durant à la Maison du peuple. Les syndicats y avaient été conviés, quelques-uns sont venus, mais aucun n’est intervenu.

Tout a été mis en œuvre pour sensibiliser la population, les débats ont été diffusés en direct par la radio. On m’en rapportera quelques anecdotes, comme ce chômeur qui s’étonna de voir des salariés proposer des réductions de salaires contre lesquelles ils se seraient immédiatement mis en grève dans le passé, ou encore le tollé général lorsque les militaires ont été contraints de déclarer leurs salaires.

LE BUDGET EN DISCUSSION

Il est difficile ici de ne pas être au courant du problème. Sur un budget total de 63 milliards de francs CFA, en hausse de 18% par rapport à l’année précédente, il reste 6 milliards à trouver. Une des propositions avancées consiste à diminuer les salaires, de un douzième ou un vingt-quatrième suivant les catégories. C’est celle qui alimente le plus les discussions. Un article de Carrefour africain explique que 50% du budget est consacré aux avantages et salaires des quelque 26.000 fonctionnaires (pour une population de près de … 7 millions d’habitants), 25% au remboursement de la dette, et que toute augmentation de salaire était dans le passé financée par des emprunts extérieurs qu’il faut maintenant rembourser. Une telle proposition ne fait qu’augmenter le mécontentement perceptible dans la petite-bourgeoisie urbaine, déjà sensible après les ” dégagements »[10].

Cette opinion d’un jeune intellectuel résume assez bien le sentiment général dans ce milieu, tout de même sensible au travail déjà réalisé par le pouvoir : “même s’il faut reconnaître que l’on travaille plus et mieux, les dégagements sont assez impopulaires ; ils alimentent une véritable psychose de perdre son travail… Il n’est pas impossible que certains, hostiles au régime, poussent de l’intérieur à des mesures impopulaires… On entend dire que certains membres du CNR ont des opinions différentes lorsqu’ils s’expriment en privé.” Si le capitaine Sankara et ceux qui ont participé avec lui à la prise du pouvoir demeurent très populaires, on se méfie un peu de leur entourage. Officiellement, on affiche l’espoir de voir ces “dégagés” utiliser leurs connaissances au service du secteur rural en retournant dans leur village.

LUTTE POLITIQUE

Le pouvoir joue une partie serrée entre une armée largement épurée, découvrant la révolution, n’acceptant peut-être pas facilement de devoir, comme tout burkinabè, se retrousser les manches pour participer à la construction du pays et, d’autre part, les partis réactionnaires, qui n’entendent qu’une occasion pour faire leur réapparition. Plusieurs complots ont déjà été déjoués.

Aujourd’hui, en outre, la plus importante organisation politique de gauche, la LIPAD, est dans l’opposition, après avoir décidé de prendre ses distances dès mai 1984. Ses critiques portaient sur une trop grande personnalisation du pouvoir, une certaine improvisation à cause de trop de volontarisme, le manque de débats politiques à l’intérieur du CNR, dont on ne connait pas la composition exacte, la place trop grande faite aux militaires. Ses militants ont été à l’initiative d’une pétition dénonçant les insuffisances dans le fonctionnement des CDR.

Ils ont été chassés depuis, accusés de volonté hégémonique, de double langage, d’employer des méthodes putschistes – après une campagne qui n’avait rien de spontané et qui s’appuyait, entre autres, sur des tracts anonymes. La LIPAD n’a-t-elle pas, elle-même, un peu surestimé sa force ? Il reste qu’aujourd’hui, il n’est peut-être pas facile de se passer du soutien de cette organisation créée en 1973 par le PAI, ayant déjà vécu la clandestinité, et dont l’expérience des militants a été précieuse au début de la révolution, aussi bien dans les CDR que comme ministres. Les ministres qui sont présentés comme étant membres ne semblent pas avoir l’aval de l’organisation, mais un autre responsable important a été proposé à un poste de direction dans le Liptako Gourma[11]. Alors, les ponts sont-ils réellement coupés à jamais ?

Je rencontrais un jour, dans la rue, un adolescent ayant dû quitter le collège, faute de moyens, et qui gagnait ses repas en réparant les mobylettes. Mis en confiance, il m’avoua ses sympathies pour la LIPAD. Mais, en général, l’homme de la rue reste étranger à ces querelles politiques. Tout le monde se salue en s’appelant ” camarade”, ce qui augmente la convivialité générale. On aime à citer les mots d’ordre avec une pointe d’humour. On reconnaît le recul important de ” magouillage”[12] et si toutes les mesures prises n’ont pas de répercussions immédiates sur la vie quotidienne de cette population, on est sensible aux efforts du pouvoir en qui on semble avoir confiance. On suit de près les événements. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, après une discussion sur le prix de chaussures, l’affaire conclue, le vendeur me demande si les délégués du Congrès des jeunes agriculteurs avaient été élus ! Cette anecdote, inimaginable avant la révolution, révèle à sa manière combien l’idée de la démocratie a progressé dans le pays.

VERS BANFORA

Je me retrouve, dans le train qui descend en Côte d’ivoire, en compagnie de deux jeunes arborant des tee-shirts de la Société voltaïque révolutionnaire d’électricité, au dos desquels on peut lire : ” Notre objectif, vulgariser l’électricité“. Juste à côté de moi, un jeune homme provoque plusieurs fois le rire du voyageur en face de lui par sa maladresse et sa naïveté, propres aux villageois peu habitués aux usages des gens de la ville. Un moment, contraint de payer un supplément, il ouvre sa braguette, dont il sort une longue chaussette, qu’il déroule lentement pour y puiser billets de 1000FCFA tout froissés, probablement la totalité de l’argent qu’il a prévu pour le voyage. Il devra en céder deux au contrôleur. Il se rend à Abidjan retrouver un grand frère. Il compte sur lui pour l’aider à trouver du travail, jusqu’à la prochaine saison des récoltes, et ramener ainsi de l’argent et de la nourriture au village, touché par la sécheresse.

C’est par dignité que le gouvernement ne se répand pas en déclarations catastrophiques. Mais il y’ a des endroits où il n’a pas plu du tout, où le mil a séché sur pied. Des camps ont été ouverts dans le Nord, où arrivent aussi des réfugiés du Niger et du Mali. Les organismes internationaux ont été mis au courant des besoins globaux du Burkina Faso : 250.000 tonnes de mil, dont il peut payer la moitié. Surtout, il cherche des financements pour améliorer le réseau routier et affréter des camions. Les frais de transport se montent à 15 % du produit transporté. Les CDR chargés de la distribution se heurtent au délicat problème des inégalités ethniques dans le Nord : ainsi, les Bellas, « captifs » des Touaregs, ont tendance à leur redonner l’aide qu’on leur distribue.

Arrivé à Banfora, la région la plus riche du pays en raison d’une bonne pluviométrie, je dois me présenter au haut-commissaire. Jeune comme tous les responsables que j’ai rencontrés, c’est le nouveau représentant du pouvoir depuis la réforme administrative. Le pays est découpé en trente provinces, elles-mêmes découpées en départements. Répondant à une volonté de décentralisation, la réforme a, en même temps, écarté les chefs des responsabilités administratives qu’ils avaient acquises pendant la colonisation. Ainsi, pour organiser la vaccination, le recrutement scolaire ou l’établissement d’états-civils, le préfet s’adresse directement aux CDR. Nous parlerons aussi de la baisse de l’enthousiasme pour les travaux d’intérêt commun, qui avaient mobilisé la population après le 4 août 1983, des efforts pour que les groupements villageois prennent en charge la vente des récoltes à l’OFNACER[13] au détriment des commerçants. Ainsi, un agriculteur touche peut-être un peu moins d’argent, mais, outre le fait que cela évite la spéculation, une partie de la vente est versée directement dans une caisse commune du village.

CDR ET SYNDICATS

Un ouvrier a accepté de me conduire à la SOSUCO [14](14) dans sa voiture, en échange du prix de l’essence. Nous traversons d’immenses champs de cannes à sucre, pleins d’animation en cette période de récoltes. Cinq mille personnes travaillent en ce moment, dont deux mille sont employées en permanence. Il me fait visiter l’usine.

A propos de la révolution :« Nous, on est chaud chaud dedans, parce que si ça ne va pas on peut se faire entendre, on n’est pas déconsidéré comme avant. » Par contre, un autre ouvrier me confiera son mécontentement, à l’écart : « Quel est l’ouvrier qui peut accepter qu’on lui diminue son salaire ? On n’est pas content, mais on ne peut rien à cause des dégagements. »

Le directeur technique m’expose les raisons du déficit de l’entreprise : « La canne n’arrive plus à avoir suffisamment d’eau depuis trois ou quatre ans.” Mais quand je commence à lui poser des questions sur les nouveaux rapports avec les travailleurs depuis la révolution, il me renvoie prudemment au directeur du personnel. Celui-ci se montre plus ouvert. « Au début, beaucoup avaient mal compris le sens de la révolution populaire. Certains ont pensé qu’ils allaient se croiser les bras, alors que c’est le contraire. Les CDR ont organisé des meetings de sensibilisation. Maintenant, les réunions ne se tiennent plus pendant les heures de travail, on se donne davantage à l’ouvrage. » Les rapports CDR dans les entreprises paraissent une des questions politiques les plus délicates qui se posent au pouvoir. L’élection directe des délégués CDR par l’ensemble des travailleurs les ont tout de suite placés en concurrence avec les délégués syndicaux.

Le secrétaire général des CDR, Pierre Ouédraogo, déclarait juste après la création la création des CDR dans les services : « Aucun syndicat n’est prêt aux sacrifices que consentiraient volontiers les CDR, à moins que syndicats et CDR fusionnent, quand le premier n’est pas mangé par le second. »

C’était passer un peu vite sur la place spécifique des syndicats, qui ont joué un grand rôle dans l’histoire récente du pays. Certaines centrales syndicales, liées à des anciens partis politiques, ont attaqué le CNR. Le pouvoir n’a pas hésité à licencier près d’un millier d’instituteurs après une grève à connotation politique déclenchée par le SNEAHV, en mars 1984.

La CSV, la plus importante organisation syndicale, fut la seule à déclarer vouloir collaborer avec le nouveau régime, se plaignant cependant de ne pas être suffisamment consultée sur les sacrifices demandés aux travailleurs. Les critiques se sont faites plus vives. Son secrétaire général, Touré Soumane, qui est aussi dirigeant de la LIPAD, a d’ailleurs été particulièrement visé pendant la « clarification ».

Une récente réforme semble cependant reconnaître leur rôle. Les nouveaux conseils d’administration comprennent maintenant 25 % de représentants syndicaux et 25 % de délégués CDR.

Le premier délégué CDR rencontré me parle de l’enthousiasme qui a suivi le 4 août 1983, de la mobilisation populaire, mais aussi de sa méfiance envers les syndicats. Puis il se plaint, à mon étonnement, que les travailleurs n’aient pas été suffisamment consultés lorsque les cinq membres du bureau de coordination de l’usine, élus par les trente délégués CDR, sont partis à Ouaga faire des propositions pour assainir la situation de l’entreprise.

Je parlerai plus longuement avec un de ces cinq élus. Le rôle des CDR ? “Conscientiser la masse ouvrière, dans le domaine de la production. Avant, un employé ne travaillait que pour son salaire ; on doit lui faire comprendre que c’est pour la nation. Faire régner la justice entre l’employé et le patron. ” Mais il ajoutera :” Nous luttons contre le patronat, qui abuse trop les ouvriers.” Il reconnaît que les CDR ont parfois dépassé leur rôle “Mais nous intervenons quand le délégué syndical n’a pas réussi. Nous essayons surtout la négociation. Depuis le 4 août, les révoltes ouvrières ont beaucoup diminué. Avant, les délégués du personnel faisaient de temps en temps un meeting. Nous étions obligés d’accepter ce qu’ils nous proposaient. Mais ils cherchaient leur avantage personnel. D’ailleurs, ils changeaient de catégorie professionnelle pendant leur mandat.” J’appris tout de même que certains étaient devenus délégués CDR dans l’usine ou dans leur quartier.

Ce même élu me montrera fièrement une brochure sur le centralisme démocratique. Elle lui avait été donnée au cours d’une « veillée-débat », ces réunions de formation politique organisées dans tout le pays, les soirs de week-end. Lorsque nous parlâmes des propositions pour améliorer la gestion, je fus impressionné par la connaissance que cet ouvrier chaudronnier avait du dossier. Ferme sur ses positions, il était quand même très ouvert au débat. Un seul des syndicats avait accepté de participer à des réunions de préparation, mais sans faire de propositions. Lorsque je lui fais remarquer que, comme les propositions de diminution des salaires, elles s’attaquent aux acquis des travailleurs, il me répond tristement, résigné : « Mais qu’est-ce que c’est quand nos camarades meurent de faim dans le Sahel ! » Je n’arriverai pas à voir les délégués syndicaux, pourtant au courant de ma présence.

DANS LA PROVINCE DE SOUROU

Je décide ensuite d’aller dans la province du Sourou, où le gouvernement s’est lancé dans un projet en attente depuis dix ans. Arrivé naïvement à la gare routière de Ouaga le matin, je ne partirai qu’à 14 heures, le chauffeur ayant attendu d’avoir un nombre suffisant de passagers. Nous empruntons d’abord une route, dont la construction, confiée à une entreprise locale, vient de se terminer, puis une excellente piste, plus ancienne, celle-ci, construite par les Canadiens. J’engage la conversation avec l’intendant du collège de Tougan, le chef-lieu de la province. Il m’explique comment il a été entraîné par la dynamique révolutionnaire, pour se retrouver délégué CDR aujourd’hui. II se plaint aussi de la trop grande attention qu’on accorde au CDR des élèves qui perturbent parfois la vie de l’établissement. « Il faut aussi surveiller ce qu’on dit », insiste-t-il. On me parlera de lui comme d’un éventuel futur maire de la ville, l’actuel président du CDR, ancien membre du RDA[15], ne pouvant prétendre à ce poste.

Le secrétaire général de la mairie me racontera plus tard, en ville, que la fabrication des briques nécessaires à la construction d’un cinéma et d’une pharmacie populaire est terminée. Les CDR sont chargés de mobiliser la population pour participer à ces travaux, prévus dans le Programme populaire de développement.

L’objectif de cet ambitieux programme de 160 milliards, sur une durée d’à peine plus d’un an, est de préparer le pays à s’engager dans des programmes quinquennaux à partir de 1986. Cinquante pour cent du financement (à 82% extérieur) est consacré au secteur des infrastructures économiques, 25% au secteur rural, le reste se partageant entre les grands projets nationaux comme le barrage de Kompienga, le développement social et les industries et services (seulement 4,5 %).

Le barrage étant à une trentaine de kilomètres, il me faut négocier une voiture. Arrivée sur les lieux, nous sommes surpris de découvrir une telle quantité d’eau après ce paysage sec de la savane arborée : de grandes étendues se hautes herbes jaunes d’où dépassent quelques arbres. L’eau de la Volta a été détournée vers un de ses affluents, le Sourou, dont le débit était déjà contrôlé par un petit barrage. Ainsi cette grande quantité d’eau peut remonter la vallée du Sourou très fertile. A terme, le projet prévoit la production de 250.000 tonnes de céréales, 15% des besoins nationaux. Il reste encore des aménagements à réaliser pour exploiter l’eau ainsi maîtrisée, qui demande encore des investissements. Mais, déjà, une réunion a eu lieu avec des agriculteurs intéressés. Nous rencontrons des hommes des villages alentour qui, mobilisés par les CDR dont ils se réclament tous, sont venus arroser les arbres sur les rives du canal qu’il faut consolider. Ici, le soutien au CNR semble aller de soi. À quelque vingt kilomètres de là, en remontant la vallée, nous découvrons à Diédougou, un des villages où sont produits les haricots verts que les Français trouvent sur leurs marchés, un spectacle presque fabuleux ici : plusieurs centaines d’hectares de petits jardins très verts, cultivés chacun par une famille. Les agriculteurs sont ainsi occupés en dehors de la période de récolte du mil, qui ne dure que trois mois.

Je suis à Ouaga, lorsque le président s’adresse à la nation pour le nouvel an. La voix est cassée, il semble fatigué. C’est une mise en garde contre les ennemis intérieurs et un appel à la tolérance. Il annonce le rétablissement du treizième mois et, après un long silence, la gratuité des loyers pour 1985. Cette mesure, tout en attaquant aux spéculateurs, concerne surtout les salariés : une manière de compenser la baisse de salaire qui sera confirmée un peu plus tard. Mais, en fait, elle ne touche qu’une petite partie de la population, car peu de gens paient un loyer.

Peu avant mon départ s’ouvre une nouvelle session des tribunaux populaires révolutionnaires. Composés d’un magistrat qui préside, d’un militaire et de cinq membres des CDR, ils sont chargés de “juger les crimes et délits politiques contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que les détournements de fonds publics.” En octobre 1984, un premier bilan faisait état de 126 personnes jugées, 94 condamnations à des peines d’emprisonnement ; 2,8 milliards de francs CFA, sur les 7 milliards du total des peines financières avaient été récupérés.

TRIBUNAUX POPULAIRES RÉVOLUTIONNAIRES

C’est à la maison du peuple que se tiennent les assises des TPR. On pénètre à l’intérieur après une légère fouille. Cette immense salle de 2.500 places se remplit petit à petit : elle sera bondée vers 11 heures. Des militaires en armes sont dispersés dans la salle. Au centre, éclairés par les projecteurs de la télévision, dos au public, disposés en arc de cercle, les accusés, membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. En face, le tribunal, séparé par des barrières, derrière une table nappée de rouge. De chaque côté des huissiers, habillés en noir, vont faire passer de part et d’autre de la barrière les documents nécessaires à l’instruction. L’accusation porte sur les indemnités injustes perçues, en passant par des pots-de-vin, jusqu’au détournement de quelque 247 millions initialement prévus pour la construction d’un hôtel qui ne verra jamais le jour. On entend tous les débats sonorisés, les accusés doivent se défendre seuls. Ils ont tout le loisir de s’expliquer.

Ainsi, un entrepreneur accusé d’avoir donné des cadeaux de près de 30 millions va déclarer que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte. On convoque alors les personnes citées au moyen de la radio, qui diffuse le procès en direct. Appelé à témoigner, Soumane Touré rejettera les accusations, profitant de la tribune qui lui était offerte pour déclarer être intervenu afin que soit respectés les droits des citoyens, mais surtout pour réaffirmer le rôle des syndicats qui siégeaient au conseil d’administration. Seul le magistrat pose des questions. Un CDR interviendra pour commenter, accusant l’entrepreneur d’être un prête-nom. Car ces procès ont aussi pour objectif d’éduquer la population, de démonter tous les mécanismes qui ont permis tant de détournement dans le passé. La salle est calme, attentive. Le public, composé en grande majorité d’adolescents et de chômeurs, même s’il ne s’attache pas à tous les détails juridiques, saisit parfaitement de quoi il s’agit. Un homme à côté de moi, exprimera son dégoût devant ” ces gens qui volaient l’argent du peuple”, se demandant après l’énumération des cadeaux” s’ils n’avaient pas une machine à fabriquer de l’argent …”

UNE BOUFFÉE D’ESPOIR

Il me faudrait encore parler des efforts pour aller vers la libération de la femme, des diminutions des frais de scolarité, de l’augmentation des prix payés aux producteurs, etc. Je viens de passer quelque temps dans un pays en profonde mutation, une révolution avec ses contradictions, ses avancées, ses erreurs, ses querelles politiques. On ne peut que souhaiter, à ce sujet, que cesse la confrontation avec la LIPAD. Ce qui est acquis, me semble-t-il, c’est en tout cas que le Burkina Faso a déjà, en peu de temps, considérablement évolué, aussi bien par les réalisations économiques que par l’apparition des anciens laissés-pour-compte dans la vie politique.

Une bouffée d’espoir dans une Afrique en proie au désespoir.

Bernard Frégeat

[1] Ex Haute-Volta

[2] Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest

[3] Ligue patriotique pour le développement

[4] Parti africain de l’indépendance (considéré comme un parti communiste)

[5] Conseil national de la révolution

[6] 1 franc CFA= 2 centimes

[7] Comité de défense de la révolution

[8] Les quartiers non lotis sont les endroits où les populations se sont installées de façon anarchique. Aucuns travaux n’ayant été faits pour les accueillir, ces quartiers sont le plus souvent insalubres

[9] Ethnie largement dominante qui disposait de la terre puisque Ouagadougou se trouve sur son territoire

[10] Licenciements de certains fonctionnaires pour corruption, incompetence ou opposition politique,

[11] Organisme chargé du développement entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso

[12] Du nom d’un lézard, le margouillat

[13] Office national des céréales

[14] Société sucrière de la Comoé

[15] Rassemblement démocratique africain

Views: 5