ll y eut jadis un « méchant » de la littérature interprété au cinéma par Dracula- Christopher Lee, le démoniaque asiate Fu Manchu. Cet être maléfique ambitionnait de geler tous les océans du globe. C’était une des figures du « péril jaune », si l’on en croit nos « spécialistes » éditorialistes, Xi a quelques traits de Fu Manchu.. . . Foreign Affairs , une revue qui se prétend au-dessus de la mêlée consacre, comme d’autres revues anglophones un numéro spécial à la Chine et à l’énigmatique Xi. Et effectivement cet article est infiniment plus intelligent que ce qui se lit dans la totalité de la presse française… L’article a au moins découvert la « dialectique » chinoise, l’unité des « contraires » et il s’approche même du constat que cette dialectique est soumise, non au discours, au bavardages mais à la praxis, celle de la mise en œuvre face à des problèmes concrets, la marche comme un déséquilibre compensé. Mais là où l’analyse reste insuffisante c’est qu’elle ne se détache pas assez de la figure du leader. Il y a pourtant un monde entre un dirigeant qui se donne en spectacle comme Trump ou Macron, ment et mène campagne autour de sa personne et la responsabilité d’un dirigeant communiste qui correspond à un travail collectif avec ses corrections permanentes des objectifs à long terme de la planification. Des collectifs qui doivent agir, à commencer par le parti communiste chinois qui a plus de cent millions de membres. On pourrait y ajouter les différents niveaux des institutions nationales, locales, provinciales mais aussi internationales et enfin l’armée du peuple, ce qui fait un certain nombre d’instances à maîtriser dans la réalisation des objectifs et des possibles dévoiements. On s’aperçoit alors, comme Xuan, jean Jullien, que la lecture des procès verbaux et textes officiels est encore la meilleure méthode pour comprendre la politique de la Chine, parce que pour faire agir tant de monde, il vaut mieux passer à l’essentiel. Un dirigeant communiste ne dit pas tout ni aux militants, ni aux cadres, ni au peuple, mais ce qui est utile à la mise en mouvement et ça doit être vrai et proche de la réalité sur laquelle il y a intervention. Savoir choisir à chaque niveau celui avec qui on partage la direction, et même ceux avec qui on peut réfléchir est un long apprentissage dans lequel le secrétaire importe beaucoup mais il est lui-même issu du collectif et idéalement il se prépare dès l’entrée en fonction de celui qui est intronisé par le congrès sur proposition de ses pairs quand cela marche il y a là une sélection remarquable. J’ajouterai que le PCF, lui-même semble ne plus avoir la moindre idée des responsabilités réelles des dirigeants d’un parti communiste et de ce qu’était le centralisme démocratique… la fonction représentative a pris le pas sur la mise en mouvement, mais il reste dans ce parti la nécessité de ne pas agir pour sa personne plus ou moins affirmée…(note de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Jonathan A. Czin

Novembre/Décembre 2025 Publié le 21 octobre 2025

Treize ans après l’accession de Xi Jinping au sommet de la hiérarchie dirigeante chinoise, les observateurs à Washington restent profondément confus quant à la façon d’évaluer son règne. Pour certains, Xi est la seconde incarnation de Mao, ayant accumulé un pouvoir presque total et plié l’État à sa volonté ; pour d’autres, le pouvoir de Xi est si ténu qu’il est perpétuellement menacé par des élites mécontentes de l’évincer lors d’un coup d’État. La Chine de Xi est soit un concurrent redoutable avec l’intention, les ressources et les prouesses technologiques nécessaires pour surpasser les États-Unis, soit un cas économique au bord de l’implosion. Selon la question, le modèle de croissance de la Chine est soit dynamique, soit moribond, soit innovateur sans relâche, soit désespérément figé dans le passé.

Les tentatives d’analyse du projet de Xi sont devenues encore plus compliquées à la suite de la lenteur de la reprise de la Chine après la pandémie de COVID-19. Lorsque Xi a soudainement mis fin aux contrôles draconiens de la pandémie en Chine et a rouvert le pays à la fin de 2022, Wall Street ne s’est pas demandé si l’économie chinoise reviendrait en force, mais plutôt à quelle lettre de l’alphabet – un V ou un W – ressemblerait le graphique traçant la trajectoire ascendante de la reprise. Lorsque l’économie s’est effondrée, certains à Washington ont conclu à l’extrême opposé : la Chine avait atteint son apogée, sa structure de gouvernance avait échoué et elle commencerait à décliner par rapport aux États-Unis.

Cette confusion analytique a façonné la politique américaine à l’égard de la Chine. Au début de la deuxième administration Trump, les responsables ont affirmé que la Chine était la plus grande menace pour les États-Unis, mais semblaient croire que les tensions économiques de la Chine étaient si graves qu’elle céderait immédiatement dans une guerre commerciale – un point de vue qui rappelle la célèbre déclaration de Mao selon laquelle les États-Unis étaient un « tigre de papier » qui semblait menaçant mais qui était en fait faible et fragile. La tentative de faire pression sur la Chine avec des tarifs douaniers a échoué. Pékin a réagi à l’escalade commerciale de Washington en avril 2025 en imposant des prélèvements de représailles et en coupant l’approvisionnement américain en aimants de terres rares. La capacité de l’économie chinoise à résister aux chocs commerciaux a redonné confiance à Pékin.

Depuis que le poids d’un système fermé et illibéral a entraîné l’Union soviétique vers le bas, les États-Unis ont attribué une grande partie de leur propre résilience à la capacité de leur système politique à reconnaître les problèmes, à proposer des solutions et à corriger le tir. L’ironie douloureuse pour les États-Unis est que, sous Xi, la politique opaque de la Chine, dans laquelle les responsables ont tout intérêt à obscurcir plutôt qu’à admettre leurs erreurs, s’est avérée habile à reconnaître franchement bon nombre de ses faiblesses et à prendre des mesures pour y remédier – sans doute encore plus habile que le système américain prétendument souple et adaptatif. L’ascension de la Chine sous Xi remet en question non seulement la puissance américaine, mais aussi un principe fondamental de la société ouverte américaine : l’ouverture au débat et à l’enquête est le fondement d’un système qui s’autocorrige.

Pour Xi, les faiblesses les plus flagrantes de la Chine sont les effets secondaires de quatre décennies de réformes économiques. La croissance rapide a apporté la richesse et le pouvoir, mais aussi l’indécision, la corruption et la dépendance vis-à-vis d’autres pays. Quelle que soit l’évaluation de son leadership, Xi a identifié de nombreuses vulnérabilités de la Chine et mobilisé les ressources pour tenter de rendre le pays plus résilient. Le succès de Pékin à repousser la guerre commerciale de Washington suggère que la stratégie de Xi fonctionne.

RÉFORME INVERSÉE

Lorsque Xi a pris les rênes du Parti communiste chinois, en 2012, de nombreux observateurs à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine ont été frustrés par l’impasse des réformes de son prédécesseur, Hu Jintao. Ils ont accueilli Xi comme un sauveur potentiel qui pourrait sauver le projet malade de « réforme et d’ouverture » du PCC que Deng Xiaoping a lancé à la fin des années 1970. Ces observateurs, pour la plupart d’instinct plus libéral, espéraient que Xi promulguerait des politiques axées sur le marché, réduirait davantage l’intervention de l’État dans l’économie et permettrait peut-être même plus de contestation politique. Xi avait l’étoffe d’un réformateur : il avait occupé des postes de direction dans trois des provinces côtières les plus prospères de la Chine, qui figuraient parmi les principaux bénéficiaires de la transition vers les marchés. Beaucoup pensaient que Xi, descendant d’un révolutionnaire vénéré et partisan de la réforme économique, aurait l’influence et la volonté d’apporter des changements, ce qui avait manqué à son prédécesseur.

En réalité, cependant, le moment de l’ascension de Xi a été le début de la fin de l’ère des réformes. Ce que Xi a vu lorsqu’il est retourné à Pékin en 2007 en tant qu’héritier présomptif de Hu, ce n’était pas une prospérité sans fin et une structure de leadership stable, mais un dysfonctionnement profondément enraciné. Hu a accédé au pouvoir en s’en remettant aux anciens du parti et en promouvant une direction collective, ce qui l’a empêché, lui et d’autres, d’agir de manière décisive. Même si Hu avait voulu s’affirmer, son prédécesseur Jiang Zemin l’avait enfermé en l’entourant de copains fidèles à Jiang. Sans un contrôle total de bon nombre des principaux nœuds de pouvoir du parti, les tentatives de Hu de réorienter la politique – y compris les efforts pour s’attaquer aux inégalités flagrantes qu’il voyait émerger de la modernisation de la Chine – ont largement échoué à gagner du terrain. Pendant ce temps, la corruption est devenue endémique, envahissant même la police et l’armée, qui étaient censées être le rempart de l’emprise du parti sur le pouvoir.

Xi a concentré son pouvoir politique considérable sur le renforcement de la résilience de la Chine.

Du point de vue de Xi, le modèle de direction collective branlant que Deng a légué était la source de nombreuses maladies du parti. Le pouvoir étant dispersé entre les principaux dirigeants et leurs alliés dans la bureaucratie, la discipline de parti était relâchée. Xi semble avoir en outre jugé que la prospérité de la Chine avait rendu les cadres du parti faibles. L’ouverture sur le monde extérieur a propulsé l’économie chinoise, mais elle a également créé des vulnérabilités sous la forme de valeurs libérales, qui menacent les croyances communistes fondamentales. La Chine était également de plus en plus dépendante d’autres économies, en particulier celle des États-Unis, dont le durcissement des restrictions commerciales sur de nombreux produits chinois depuis 2018 a clairement montré à Xi les risques très réels d’interdépendance économique.

En réponse, Xi n’a pas seulement essayé de s’attaquer aux symptômes des problèmes qui ont germé à l’ère de la réforme et de l’ouverture. Il a également essayé de guérir ce qu’il considère comme le mal sous-jacent en inversant complètement la libéralisation. Le mandat de Xi peut être décrit comme ce que l’universitaire Carl Minzner appelle une contre-réforme – dépouillant le parti de son noyau léniniste de contrôle politique et social et le reconnectant non pas pour une révolution ou une réforme, mais pour une marche disciplinée vers la puissance technologique, industrielle et militaire afin d’améliorer la position géopolitique de la Chine.

Pour la plupart des observateurs extérieurs, cette contre-réforme est dangereuse parce qu’elle met de côté le manuel éprouvé qui a fait passer la Chine de la pauvreté au pouvoir et introduit de nouveaux risques politiques grâce au règne de l’homme fort. Mais les actions de Xi sont enracinées dans sa reconnaissance des faiblesses les plus pressantes que les dirigeants du parti considèrent comme menaçant la Chine, notamment la corruption interne et le rôle inconfortable du principal rival de la Chine, les États-Unis, dans le soutien à la prospérité de la Chine. Plutôt que de faire pression pour une plus grande ouverture économique, Xi a plutôt concentré son pouvoir politique et ses ressources considérables sur le renforcement de la résilience de la Chine face aux menaces qui ont émergé en partie des réformes passées. Ce sont ces problèmes profondément enracinés, et non l’intervention excessive de l’État ou une politique autoritaire, qui, selon Xi, entravent les progrès de la Chine dans son rattrapage des États-Unis.

ÉCLATEMENT DES BULLES

De nombreux éléments du dysfonctionnement actuel de la Chine sont les pathologies de sa propre prospérité. Après la mort de Mao, les dirigeants du PCC n’avaient pas de feuille de route sur la façon de conduire la Chine vers l’ouverture sans abandonner leur engagement envers le communisme. Ils avaient fait d’amères sacrifices lors de la révolution chinoise et se méfiaient toujours du capitalisme et de ses déprédations. Pourtant, en même temps, ils ne voulaient pas ramener la Chine au chaos de l’ère Mao. Beaucoup de ces dirigeants du parti qui guidaient la Chine dans les années 1980, y compris Xi Zhongxun, le père de Xi Jinping, avaient eux-mêmes été purgés dans les luttes de pouvoir qui se sont déroulées sous Mao.

Après plus d’une décennie d’oscillation entre l’ouverture et le repli, la réforme économique a triomphé. À la suite de la répression militaire des manifestants de la place Tiananmen en 1989, Deng – qui a eu la chance de survivre à d’autres anciens du parti déterminés à limiter la libéralisation – a mis la Chine sur la voie d’une économie plus ouverte. La soi-disant tournée du Sud de Deng, au cours de laquelle il a prononcé une série de discours en faveur d’un plus grand rôle pour les marchés, a ressuscité des initiatives de réforme économique qui avaient été mises de côté après la répression de Tiananmen. Pour assurer son héritage, Deng a choisi non seulement son successeur immédiat, Jiang Zemin, qui a pris le contrôle du parti en 1989, mais aussi l’héritier de son héritier, Hu Jintao. Dans un nouvel environnement politique dans lequel aucun des nouveaux dirigeants ne pouvait prétendre être des pères fondateurs révolutionnaires, la bénédiction de Deng sanctifia Jiang et Hu et contribua à faire en sorte que chacun survive aux vicissitudes de la politique de succession. Jiang et Hu se sont tous deux retirés pacifiquement, créant un précédent fragile pour le transfert du pouvoir.

Cette stabilité de leadership et l’accélération du rythme des réformes économiques ont produit des résultats stupéfiants. Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, la Chine a régulièrement enregistré une croissance à deux chiffres du PIB, avec une moyenne de plus de dix pour cent par an de 1992 (lorsque Deng a lancé sa tournée dans le Sud) à 2012, l’année de l’accession au pouvoir de Xi. La modernisation rapide de la Chine était palpable partout : de nouveaux gratte-ciel parsemaient l’horizon de villes comme Shanghai, et les routes pénétraient profondément dans la campagne pour relier des villages auparavant isolés au reste du pays. Deng a également promulgué une politique étrangère réussie qui a évité la confrontation géopolitique pour donner à la Chine le temps de développer son économie, en donnant des instructions à la Chine de « cacher ses capacités et d’attendre son heure » – une approche mieux connue sous le nom de « cache-cache ».

La réforme a apporté une croissance économique et un répit géopolitique, mais aussi la corruption, l’iniquité et l’inégalité. Aucun secteur n’illustre mieux le dysfonctionnement politique et économique interconnecté de la Chine que l’immobilier, où les prix ont atteint des sommets sans précédent mais se sont effondrés depuis 2021. À la fin des années 1990, les dirigeants chinois ont commencé à permettre aux citadins d’obtenir des baux à long terme sur des propriétés qu’ils pouvaient vendre sur le marché privé dans le cadre de réformes de libéralisation destinées à stimuler la croissance économique. Ce changement de politique a déclenché un torrent de demande refoulée pour l’immobilier et a lancé un boom immobilier à l’échelle nationale, l’un des plus importants de l’histoire. Les gouvernements locaux, qui sont légalement propriétaires de tous les terrains urbains, ont vendu leurs terrains à des promoteurs pour remplir leurs coffres. Lorsque Hu a aboli l’impôt agricole chinois vieux de deux mille ans en 2005 – une politique qui a allégé le fardeau des agriculteurs ruraux pauvres de Chine mais a supprimé une source majeure de revenus du gouvernement local – les responsables se sont encore plus appuyés sur les ventes de terres pour équilibrer leurs budgets, dans de nombreux cas en expulsant violemment les agriculteurs pour en récolter les bénéfices.

Au cours des années suivantes, une énorme bulle immobilière s’est formée, et comme une grande partie de la richesse du pays y était liée, les autres dirigeants ont hésité à en freiner la croissance. Mais en 2020, après avoir suspendu pendant la majeure partie de ses deux premiers mandats les efforts visant à dégonfler progressivement le marché, Xi a fait éclater la bulle immobilière en imposant des restrictions sur les emprunts des promoteurs immobiliers, ce qui a sapé le cœur même de leur modèle économique. Les ventes immobilières sont passées de 18 % du PIB à la mi-2021 à 7 % en 2025, et la construction de nouveaux logements a chuté de 70 %. Cet effondrement a été l’une des principales causes du ralentissement de la croissance économique chinoise, anéantissant une grande partie de la richesse de nombreuses familles chinoises et sapant la confiance des consommateurs à un moment où l’économie a désespérément besoin d’une augmentation de la consommation. Pourtant, Xi, conscient des coûts que pourrait entraîner un secteur immobilier hypertrophié, reste réticent à intervenir pour soutenir le marché.

L’évolution du secteur immobilier chinois illustre bien la dynamique qui sous-tend les efforts de réforme de la Chine. Même lorsque les dirigeants chinois parviennent à faire adopter une réforme indispensable, telle que la commercialisation du secteur immobilier ou la suppression de l’impôt agricole oppressif vieux de plusieurs siècles, ils créent presque autant de problèmes qu’ils n’en résolvent. La corruption endémique du système ne fait que rendre les défis plus difficiles à relever, car les responsables locaux résistent aux réformes ou trouvent de nouvelles occasions de s’enrichir personnellement. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping s’est donné pour priorité de mettre de l’ordre dans le désordre hérité de ses prédécesseurs plus libéraux, quels qu’en soient le coût ou les réactions négatives potentielles. Ces mesures sans précédent ont suscité beaucoup de grognements et de consternation, mais n’ont eu aucune conséquence politique réelle pour Xi Jinping, ce qui témoigne de la solidité de sa position.

À LA RECHERCHE DE LA RÉSILIENCE

Les analystes politiques, depuis Aristote, ont remarqué que les oligarchies ont tendance à osciller entre les forces centrifuges, dans lesquelles le pouvoir est partagé et largement réparti, et les forces centripètes, dans lesquelles le pouvoir est centralisé. En effet, pour Xi et de nombreux dirigeants du parti, la diffusion du pouvoir dans le système politique chinois avait affaibli le leadership de Hu et menacé la capacité du parti à gouverner efficacement. La concentration du pouvoir entre les mains de Xi était la solution corrective évidente. Xi a utilisé son pouvoir centralisé pour s’éloigner des politiques qui auraient libéralisé davantage l’économie chinoise et s’orienter vers des efforts visant à renforcer la résilience économique et politique de la Chine.

Les services militaires et de sécurité ont joué un rôle crucial dans la centralisation du pouvoir par Xi et dans sa contre-réforme. Xi a utilisé sa campagne anticorruption agressive, lancée en 2012, pour soumettre l’armée et l’appareil de sécurité. Xi a délogé des fonctionnaires puissants et leurs réseaux et, pour éliminer tout doute quant à son contrôle total, il a souvent purgé les successeurs qu’il avait choisis pour les remplacer. Cette campagne a permis de réduire une partie de la corruption omniprésente dans les institutions du parti ; plus important encore, elle a maintenu les dirigeants dans l’incertitude et l’obéissance, renforçant ainsi l’emprise de Xi sur eux.

Malgré la purge des dirigeants de l’armée et des services de sécurité intérieure, Xi, comme ses prédécesseurs, a continué à financer généreusement ces institutions. La Chine soutient les forces de police et de sécurité à un niveau presque équivalent à celui de l’armée. Xi les a encouragées à exploiter les technologies émergentes afin de renforcer systématiquement leurs capacités de surveillance et de répression. Au cours de ses premières années au pouvoir, Xi a diffusé le « Document 9 », un mémorandum interne mettant en garde contre les dangers des valeurs occidentales. Ce document, qui a fait l’objet d’une fuite, a inversé la tendance du parti à faire preuve d’une tolérance croissante à l’égard des idées extérieures et a marqué le début d’une ère de répression de la société civile. Xi a clairement indiqué qu’il cherchait à protéger la Chine de ce qu’il considère comme une subversion étrangère, et ainsi à remédier à l’un des problèmes créés par les décennies de réforme précédentes.

Le système centralisé de contrôle de Xi a été capable jusqu’ici de changer de cap quand c’était nécessaire.

La réforme et l’ouverture ont également entraîné une dépendance vis-à-vis des économies étrangères, et Xi s’est fixé comme priorité de protéger la Chine de la volatilité économique mondiale. En 2020, Xi a proposé l’idée d’une stratégie de « double circulation » : la Chine structurerait davantage son économie autour des marchés intérieurs — la « circulation interne » des biens, des services et des technologies — tout en favorisant la « circulation externe » du commerce et des investissements internationaux. En tirant parti du marché intérieur colossal de la Chine, la stratégie de Xi vise à minimiser la dépendance vis-à-vis du monde extérieur tout en renforçant la dépendance internationale vis-à-vis de l’économie chinoise. La brève guerre commerciale qui a eu lieu en avril et mai 2025, au début du second mandat du président américain Donald Trump, suggère que la Chine a réussi à se prémunir contre les droits de douane américains.Xi a su s’abstenir de proposer des plans de relance coûteux, préférant apporter le soutien minimal nécessaire pour éviter les pires effets sur l’économie et les industries orientées vers l’exportation qui ont été les plus touchées par les droits de douane. De plus, Pékin a trouvé le moyen de tirer parti de la dépendance de Washington vis-à-vis de la Chine pour des matériaux importants, tels que les aimants en terres rares, dont de nombreux fabricants américains ont besoin pour leurs produits.

Xi a également cherché à accroître la résilience en concentrant sans relâche la politique économique sur le renforcement des capacités de fabrication de haute technologie de la Chine. Xi a stimulé les secteurs technologiques et industriels chinois en y injectant des ressources tout en négligeant la macroéconomie. Ce processus n’a pas été efficace, mais il a porté ses fruits. Selon une analyse de Bloomberg portant sur 13 technologies clés, la Chine est en tête ou compétitive à l’échelle mondiale dans 12 d’entre elles. La Chine a même connu un succès trop important dans des domaines tels que l’énergie verte, où la prolifération des entreprises chinoises exploitant ces technologies émergentes a entraîné une guerre des prix acharnée qui a contribué à exercer une pression déflationniste sur l’économie.

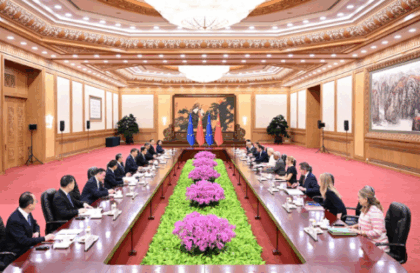

Xi a également abandonné la politique étrangère discrète de Deng, consistant à « se cacher et attendre », au profit d’une approche que l’on pourrait qualifier de « montrer et agir ». Ce changement découle également de l’échec perçu des modèles économiques occidentaux à la suite de la crise financière mondiale de 2008. La Chine ayant mieux résisté à la crise que les puissances occidentales, de nombreux dirigeants du PCC ont estimé que la Chine devait jouer un rôle plus important sur la scène internationale.Alors que Hu a éludé les appels à un changement majeur dans la politique étrangère, ne faisant que des concessions fragmentaires telles que l’ajout que la Chine devrait « accomplir activement quelque chose » à la formulation « se cacher et attendre » de Deng, Xi a exploité la confiance croissante de la Chine lorsqu’il a pris le pouvoir. Il a établi sa crédibilité nationaliste dès son premier mandat en affirmant avec force les revendications territoriales de la Chine le long de ses frontières, notamment en récupérant plus de 3 000 acres de terres en mer de Chine méridionale. Cela lui a permis de se protéger politiquement lorsqu’il a purgé les dirigeants du haut commandement militaire et l’a isolé des critiques internes lorsque les exigences de la diplomatie ont nécessité une approche plus conciliante. Mais il est également probable que Xi croyait sincèrement que le moment était venu pour la Chine d’assumer son statut de grande puissance. Cela reflète un changement générationnel naturel et une reformulation de ce qui afflige réellement la Chine : Xi est le premier dirigeant chinois dont la carrière politique a débuté à l’ère des réformes. Son parcours professionnel a coïncidé avec la croissance économique effrénée – et les difficultés de croissance – des années post-Mao.

LA CONFIANCE EN CEUX QUI SONT DANS LA CONFIDENCE

En remédiant aux problèmes dont il a hérité, Xi s’est créé de nouveaux problèmes, tant pour lui-même que pour le parti. Il a notamment annulé l’une des réalisations phares de l’ère post-Mao : l’institutionnalisation d’un processus de transfert pacifique du pouvoir à un successeur. Xi a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels et a transformé la vice-présidence, qui était de facto un apprentissage pour accéder à la fonction suprême, en une sinécure pour les fonctionnaires à la retraite. Il a également refusé d’autoriser tout autre civil à siéger au sein de l’organe militaire suprême du parti. Sans la possibilité de se constituer une base de soutien au sein de l’armée en siégeant dans cet organe, le successeur éventuel de Xi aura du mal à se maintenir au pouvoir et son mandat risque d’être de courte durée.

Les régimes autocratiques sont particulièrement vulnérables aux crises de succession. L’Union soviétique n’a jamais résolu le casse-tête de la succession : les anciens dirigeants soviétiques sont soit morts en fonction, soit ont été purgés, soit, dans le cas de Mikhaïl Gorbatchev, ont conduit le système à sa perte. Le principal défi pour Xi consiste à trouver le moyen de donner suffisamment de pouvoir à un successeur pour qu’il puisse survivre après son départ, sans pour autant doter l’héritier présomptif d’une influence suffisante pour menacer Xi tant qu’il est encore au pouvoir. Même si Xi désigne un successeur potentiel lors du prochain congrès du parti, en 2027, trouver le juste équilibre restera un défi. Il n’est pas non plus garanti que son choix survivra en tant que leader en attente. Avant Hu, de nombreux héritiers présomptifs ont été purgés, arrêtés, évincés ou ont fini par mourir avant d’avoir pu atteindre le sommet du PCC.

Le défi de la succession sera difficile, mais il est peu probable qu’il provoque l’effondrement du PCC, qui a survécu à des crises bien plus profondes telles que la Révolution culturelle et la répression de Tiananmen en 1989. La véritable question est de savoir si la contre-réforme de Xi a sapé la capacité du parti à tirer les leçons de ses erreurs. Le PCC a une histoire sordide d’erreurs extravagantes et catastrophiques, telles que la campagne d’industrialisation du Grand Bond en avant, qui a entraîné une famine généralisée de 1959 à 1962.Mais dans l’ère post-Mao, le parti s’est révélé être une institution d’apprentissage incroyablement efficace. Bien qu’il commette encore de graves erreurs, comme celle de ne pas avoir préparé les infrastructures de santé à faire face à la recrudescence des infections après la levée généralisée des restrictions liées à la COVID-19, il commet rarement deux fois la même erreur. Les dirigeants du parti ont été pris au dépourvu lorsque Trump a lancé sa guerre commerciale lors de son premier mandat, les obligeant à réagir dans la précipitation. Cependant, lorsque Trump a dévoilé ses droits de douane dits « Liberation Day » au début de son deuxième mandat, en 2025, Pékin était prêt à riposter avec une série de contre-mesures.

.

.Bien que la personnalisation du pouvoir puisse limiter la capacité de la Chine à corriger ses erreurs, le système de contrôle centralisé de Xi a jusqu’à présent permis de changer de cap lorsque cela était nécessaire. En tant que fils d’un leader révolutionnaire, Xi semble avoir hérité d’une compréhension intuitive du fait que tous ceux qui l’entourent ont intérêt à lui dire ce qu’il veut entendre. C’est peut-être la raison pour laquelle il a placé des fonctionnaires qu’il connaît et en qui il a confiance à des postes clés au sein de la hiérarchie du parti : ces confidents peuvent lui dire la vérité de manière discrète, sans remettre en cause son pouvoir. Contre toute attente, le climat politique périlleux créé par Xi offre une autre possibilité d’obtenir des informations précises. À l’instar d’autres dirigeants autoritaires efficaces, Xi peut utiliser la méfiance qu’il a instaurée parmi ses subordonnés pour monter ses collaborateurs les uns contre les autres et obtenir des informations précises à partir de sources qui, autrement, ne seraient pas fiables.

Ces développements n’échappent pas à Xi et à ses pairs qui, à l’instar de Lénine, ont déjà tendance à considérer les États-Unis comme un pays décadent et en déclin. Depuis un quart de siècle, l’idéologue en chef du parti est Wang Huning, un théoricien politique dont la visite aux États-Unis à la fin des années 1980 l’a inspiré à écrire un livre intitulé America Against America (L’Amérique contre l’Amérique), sur les contradictions qu’il a observées. Wang a détecté ce qu’il a appelé des « courants sous-jacents de crise » aux États-Unis et a souligné les effets corrosifs de l’individualisme américain et de l’isolement qu’il engendre. Xi partage lui-même bon nombre de ces préoccupations et a décrit les pays occidentaux comme souffrant de « maladies chroniques telles que le matérialisme et la pauvreté spirituelle ». Ces inquiétudes sont au cœur de ce que Xi considère comme les pathologies de la réforme qu’il a cherché à traiter.

ALORS QUE XI A ETE DISCIPLINE ET METHODIQUE, LES ETATS UNIS ONT ETE DISTRAITS ET INCOHERENTS

Les responsables et analystes chinois disposent également d’un ensemble de preuves de plus en plus riche sur lequel s’appuyer pour évaluer le dysfonctionnement et le déclin des États-Unis. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont très mal géré pratiquement toutes les crises nationales auxquelles ils ont été confrontés. Chacune d’entre elles a ébranlé la confiance du public dans les États-Unis, tant au niveau national qu’international. En réponse aux attentats du 11 septembre, les États-Unis ont lancé, sous de faux prétextes, une guerre destructrice et coûteuse en Irak qui a sapé la volonté et la capacité du pays à faire face à des adversaires futurs plus redoutables, tels que la Chine.En réponse à la crise financière de 2008, Washington a sauvé le secteur financier, mais pas ses victimes, aggravant ainsi les inégalités et suscitant la désillusion du public. Et face à la pandémie de COVID-19, malgré certaines des institutions de santé publique les plus réputées au monde, le gouvernement américain a bâclé sa réponse, alimentant davantage la méfiance et sapant la confiance du public. Malgré ses erreurs répétées, les États-Unis restent une superpuissance mondiale. Mais ils comptent sur le luxe de leurs privilèges hérités : comme un enfant gâté, les États-Unis peuvent se permettre de commettre des erreurs monumentales sans subir les conséquences dévastatrices auxquelles d’autres pays seraient confrontés s’ils agissaient de la même manière.

Alors que les stratèges à Washington débattent pour savoir si la Chine a atteint son apogée, leurs homologues chinois mènent un débat similaire au sujet des États-Unis et parviennent à des conclusions étonnamment similaires. Les médias d’État chinois ont diagnostiqué chez les États-Unis une « anxiété hégémonique », suggérant que Washington ne peut pas faire face à la possibilité d’un monde multipolaire. Et tandis que des penseurs américains tels que Hal Brands ont fait valoir dans leurs analyses de la Chine qu’une puissance qui a atteint son apogée est susceptible de réagir de manière violente, les observateurs chinois concluent indépendamment que c’est Washington qui est anxieux de préserver sa position et qui est de plus en plus disposé à employer tous les moyens nécessaires pour maintenir sa prééminence.

Dans les premières années de la guerre froide, le stratège George Kennan craignait que les États-Unis ne perdent confiance dans leur propre système si les démocraties européennes succombaient à l’Union soviétique. Aujourd’hui, le défi est tout le contraire : la baisse de confiance des États-Unis dans leur propre système pourrait être une cause plutôt que le résultat de la perte de la concurrence entre les États-Unis et la Chine. En revanche, la contre-réforme de Xi – y compris les purges continues et les retombées de l’effondrement du secteur immobilier – n’a pas produit de crise de confiance en Chine. Au lieu de cela, Xi a gagné en confiance parce qu’il peut mettre en avant des résultats tangibles sous la forme de percées technologiques. Et Xi peut se permettre d’être patient parce qu’il s’agit d’un projet à long terme, et il n’est pas confronté aux fluctuations erratiques d’un système politique instable oscillant d’un extrême à l’autre.

En effet, un nombre croissant de responsables à Washington emploient une rhétorique de style guerre froide lorsqu’ils discutent de la Chine, mais montrent peu d’appétit pour assumer les tâches difficiles et coûteuses, telles que la rénovation de la base industrielle de défense et le renforcement des chaînes d’approvisionnement clés, qui aideraient les États-Unis à surpasser la Chine. Si cette dynamique se poursuit, les États-Unis devront poursuivre ce que l’on pourrait appeler une stratégie de « Roosevelt inversé » : parler haut et fort de la puissance américaine tout en brandissant un bâton de plus en plus petit. Alors que Xi a été discipliné et méthodique dans ses efforts pour renforcer la position stratégique de la Chine, les États-Unis ont été distraits et incohérents. Mal interpréter Xi Jinping fait, en fin de compte, partie de l’incapacité à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis eux-mêmes.

Views: 1