Le problème n’est pas que l’empire en soit arrivé logiquement à être un barnum grand spectacle en représentation dans tous les coins du globe avec à sa tête l’oncle Picsou mais que ce machin infantile se soit imposé dans nos esprits aliénés comme le légitime maître du monde et ce parce que nous sommes ses complices avec un cerveau de poisson rouge sans mémoire ni prise sur la réalité et qu’une telle culture soit devenue la nôtre c’est le sujet de mon livre à paraître en février, le Zugzwang. Le plus terrible est que dans de telles conditions d’aliénation personne ne soit en état de dépasser ce qu’il croit connaitre et qui appartient au passé. Au point de ne voir la possible émancipation d’un tel système que dans sa continuation. Parce qu’il est dans le même temps dans l’incapacité de reconstituer la profondeur historique du champ historique de l’événement donc de penser ce qui est vers l’avenir. La notion par exemple de rapports des forces en fonction des possibles a disparu de notre perception dudit événement dont Trump et les USA paraissent les maitres alors qu’ils n’en sont que le syndicat de faillite. L’auteur de l’article a raison de voir que Poutine veut restaurer l’URSS mais il ne mesure pas la contrainte que cela crée dans sa stratégie et dans sa relation aux masses, comme à la Chine. Pour cela il faudrait être pétri de Marx, Lénine, Fidel, etc… alors que les rares lueurs que nous avons sur le plan théorique marxiste paraissent dépendre de citations tronquées reprises de pochettes surprises le tout délivré par des ouvreuses de cinéma d’antan alors que sur l’écran on attend un film de cowboy avec John Wayne ou une production Walt Disney en se bourrant de popcorn. Ll’ambiance des réseaux sociaux c’est cette sous-culture de dominés ennemis de la science, assez proches de MAGA, ne parlons pas des plateaux de télé type LCI et du fait que la totalité de la presse et des politiciens patauge là-dedans à coup de sondages. Tout cela est grotesque (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

FacebookTwitterRedditBlueskyMessagerie électronique

Image de Jon Tyson.

La politique étrangère de Trump, l’édition comic book

Les écrivains essaient souvent d’envoûter leur temps sordide ou de dignifier leurs dirigeants imparfaits avec de nobles analogies littéraires — notamment, l’Amérique en tant que Nouvelle Jérusalem ; Lincoln en Moïse guidant son peuple à travers le désert de la guerre de Sécession ; la Maison-Blanche de Kennedy en tant qu’incarnation du « Camelot » du roi Arthur ; ou Lyndon Johnson vivant ses dernières années en tant que dernier roi Lear, rejeté par ses enfants ingrats dans les landes du sud Texas.

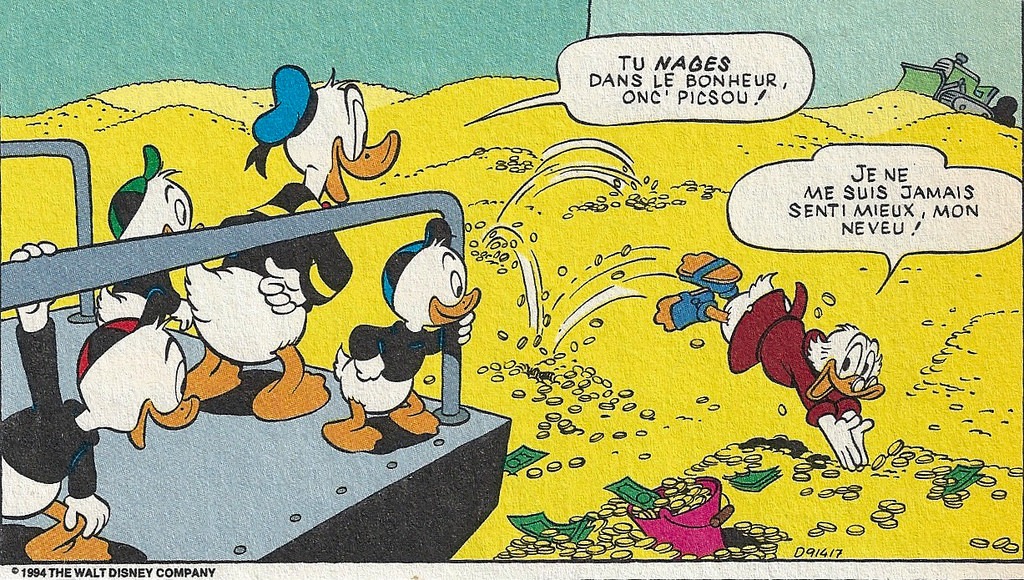

Mais que va-t-on faire de Donald Trump ? Sa vanité, sa vulgarité et sa quête incessante d’argent et de minéraux dans tous les coins du globe ne transformeraient-ils pas toute analogie littéraire en clichés détrempés ? Comme le showman P.T. Barnum, Trump est un original américain, dont les véritables métaphores ne se trouvent que dans les bandes dessinées (la seule véritable forme d’art américaine), pas dans la littérature. Comme Ariel Dorfman nous l’a rappelé autrefois dans How to Read Donald Duck, ce guide classique de l’impérialisme culturel américain en Amérique latine, il y avait toujours plus dans une bande dessinée Disney que des gags.

Pour comprendre l’Amérique de Trump, il nous faut notre propre guide de bandes dessinées sur ses mésaventures mondiales, qui pourrait s’intituler quelque chose comme « Comment lire Picsou ». Après tout, au cas où vous n’auriez jamais eu le plaisir de le rencontrer, Picsou était le milliardaire prédateur dans les comics Disney, incroyablement populaire auprès des adolescents de l’Amérique de la guerre froide. À cette époque où les entreprises américaines parcouraient l’économie mondiale pour tirer profit où bon leur semblait, Picsou a donné un visage amical à l’impérialisme américain, rendant l’intervention secrète et l’exploitation commerciale inoffensives, voire comiques.

De 1952 à 1988, une période coïncidant presque précisément avec la Guerre froide, le créateur de la bande dessinée, l’illustrateur Carl Barks, a rempli les rayonnages de magazines du pays avec plus de 220 bandes dessinées célébrant les plans de Picsou visant à accumuler toujours plus de milliards en envoyant Donald Duck et ses neveux triplés (Riri, Fifi et Louis) parcourir le monde à la recherche de richesses — des gemmes, minéraux, pétrole et trésors perdus. Aucun endroit sur la planète n’était trop isolé, pas même l’Arctique ou l’Amazonie, et aucun peuple trop pauvre ou obscur, pas même les Honduriens et les Tibétains, pour échapper à son emprise étroite. Et pourtant, dans ce monde innocent de la bande dessinée, chaque aventure, aussi tordue que soit l’intrigue, se terminait toujours par un léger rire pour ces héros canetons et les peuples divers qu’ils rencontraient lors de leurs voyages à travers le monde.

Découvrons quelques-uns de mes comics préférés de mon enfance pendant la Guerre froide, en commençant par l’histoire de 1954 « Les Sept Cités de Cibola ». Ses premières cases montrent un majordome couvrant le canard milliardaire de pièces pendant qu’il nage dans les « trois acres cubes » de liquidités de son Money Box. Au début, Picsou semble satisfait en se vantant de gagner de l’argent avec « à peu près toutes les entreprises sur Terre » (avec « puits de pétrole, chemins de fer, mines d’or, fermes, usines »).

Soudain, cependant, attristé par la réalisation qu’il a épuisé toutes les voies domestiques possibles vers le profit, Picsou décide de conduire son neveu Donald et les triplés dans les terres désertiques frontalières entre le Mexique et les États-Unis. Là, ils tombent sur un Eldorado perdu, une ville imposante aux multiples niveaux avec des rues pavées d’or et une citerne remplie d’opales et de saphirs. Mais la prudence s’impose lorsque Huey, Fifi et Louis découvrent que tout l’édifice est dangereusement dressé au sommet d’un pilier de pierre frêle. Puis, à leur moment de quasi-triomphe, les canards se voient refuser tout trésor par le némésis récurrent de Picsou, les Beagle Boys comiquement criminels, qui s’introduisent et s’emparent de l’idole ornée de bijoux de la ville, déclenchant un mécanisme caché qui fracture le pilier. Alors que ces villes légendaires s’effondrent en un tas de décombres, nos héros canetons s’échappent indemnes, prêts pour leur prochaine aventure.

La première case d’une bande dessinée de 1956, « Le Secret d’Hondorica », montre Picsou pointant une carte des Caraïbes alors qu’il envoie Donald Duck et ses trois neveux au cœur des jungles tropicales proches — oui, comme c’est tristement approprié presque sept décennies plus tard — du Venezuela pour récupérer ses exploits perdus sur les riches puits de pétrole de la région. Après avoir traversé des montagnes abruptes et des ruisseaux infestés de crocodiles, les Canards tombent sur un temple maya rempli de « sauvages » armés de lances autour de leur idole. En traduisant les « images écrites » sur les murs du temple à l’aide de leur pratique guide encyclopédique « Guide des marmottes » ; les neveux trompent les autochtones avec des incantations dans leur propre langue et s’échappent avec la couronne d’or de l’idole.

Le président Donald Trump est, bien sûr, notre véritable Picsou dans la vie réelle. Mar-a-Lago est son coffre aux trésors. Et le monde est son terrain de jeu pour des stratagèmes visant à ajouter un milliard ou deux de plus à sa fortune et à celle de sa famille. Tout comme Picsou a parcouru le monde dans une quête implacable, voire impitoyable, de richesse, notre Donald réel a fait des transactions minérales partout sur la planète sa priorité présidentielle — des terres rares d’Ukraine, du pétrole du Moyen-Orient, et (peut-être un jour) un trésor gelé de minéraux au Groenland. Et tout comme Picsou envoya Donald Duck en mission pour récupérer ses puits de pétrole perdus dans les jungles de « Hondorica », notre vrai Donald envoya effectivement des forces spéciales américaines pour capturer le président Nicolás Maduro et conquérir encore plus de champs pétrolifères du Venezuela pour des entreprises américaines.

Retour à la réalité de l’ancienne guerre froide

Hélas, mon enfance innocente est révolue depuis longtemps. Le monde n’est pas un décor pour des aventures de bande dessinée et les héros imaginaires ne passent pas d’image en image vers des fins amusantes. Dans le monde réel de 2026, nous sommes déjà plongés dans une « nouvelle guerre froide » contre les puissances dotées de l’arme nucléaire, et la politique étrangère comique du président Donald J. Trump nous entraîne vers une défaite lamentable.

Tout d’abord, revenons à la réalité en faisant le point sur le monde que nous avons réellement traversé toutes ces années et en passant en revue comment nous en sommes arrivés là. Pendant la véritable guerre froide, le conflit mondial qui a duré de 1947 à 1991 (lorsque l’Union soviétique s’est effondrée), celui que je décris dans mon nouveau livre, Cold War on Five Continents, la stratégie géopolitique de Washington était brillamment impitoyable dans sa conception de base. Après avoir mené un conflit mondial tout à fait différent, la Seconde Guerre mondiale, pendant quatre ans dans le but de vaincre les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon) retranchées aux deux extrémités de l’Eurasie, les dirigeants américains de la génération du général (et futur président) Dwight D. Eisenhower savaient instinctivement que le contrôle géopolitique de ce vaste continent était en effet la clé du pouvoir mondial.

Guidés par ce principe stratégique fondamental (qui, en fait, était vrai depuis environ mille ans), les dirigeants de Washington au début de la guerre froide ont travaillé dur pour « contenir » le bloc communiste sino-soviétique derrière un « rideau de fer » s’étendant sur 5 000 miles autour de la frontière de l’Eurasie. Avec les forces armées de son alliance OTAN sécurisant la frontière ouest de ce continent et cinq pactes militaires bilatéraux s’étendant le long du littoral pacifique, du Japon à l’Australie pour sa frontière orientale, Washington a enfermé les superpuissances communistes. Cette stratégie a libéré les États-Unis pour faire du reste de la planète leur propre « monde libre ». En échange d’un accès libre aux marchés et minéraux des pays de cette grande partie de ce monde libre, les États-Unis ont distribué quelques dollars d’aide au développement aux nations émergentes d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, ce qui servait souvent à gonfler les comptes bancaires de leurs dictateurs nominalement « démocratiques ».

Après deux décennies d’enfermement en Eurasie, Pékin et Moscou ont cependant tenté de sortir de leur isolement géopolitique en armant leurs alliés pour la guerre révolutionnaire sur les champs de bataille de la guerre froide, s’étendant du Sud-Vietnam à travers le Moyen-Orient et à travers l’Afrique australe, jusqu’en Amérique centrale.

Pour contrer cette manœuvre et repousser ces puissances communistes derrière le rideau de fer, les États-Unis envoyaient parfois leurs propres troupes, que ce soit avec succès en République dominicaine en 1965, ou désastreusement au Sud-Vietnam de 1965 à 1973. Mais la plupart du temps, Washington envoyait des agents de la CIA armés en toute impunité pour faire tout — et je dis bien tout — pour détourner les manœuvres de Moscou et de Pékin et sécuriser un terrain contesté. Habituellement des marginaux, voire des originaux chez eux, ces acteurs historiques étonnamment importants, que j’en suis venu à appeler « des hommes sur place », se sont souvent révélés très efficaces à l’étranger. Utilisant les instruments les plus cruels de la gouvernance moderne — assassinats, coups d’État, troupes de substitution, torture et guerre psychologique — ces agents secrets se sont battus pour le contrôle de capitales étrangères aussi diverses que Kinshasha, Luanda, Saïgon, Santiago, San Salvador, Tegucigalpa et Vientiane. Et puis, avec l’Union soviétique significativement « contenue » géopolitiquement dans ses frontières, Washington pouvait simplement rester en retrait et attendre que Moscou fasse une erreur stratégique.

Cette erreur est survenue en 1979, lors d’une de ces mésaventures militaires classiques qui précipitent souvent la mort d’empires en déclin. Lorsque Moscou a envoyé 100 000 soldats occuper l’Afghanistan, Washington n’a envoyé qu’un seul agent de la CIA, Howard Hart, pour vaincre cette occupation. Agissant comme « l’homme sur place » de Washington, il a utilisé les millions de dollars de l’agence pour former une armée de guérilla composée de 250 000 combattants afghans. Au moment où l’Armée rouge a été vidée et a quitté l’Afghanistan une décennie plus tard, vaincue et démoralisée, les États satellites de Moscou en Europe de l’Est éclataient en manifestations massives anticommunistes. L’Armée rouge étant généralement incapable ou peu disposée à intervenir, le bloc soviétique s’est désintégré alors que l’Union soviétique s’est dissoute, mettant fin à la guerre froide par une victoire américaine sans réserve.

Vers une nouvelle guerre froide

Si la stratégie de Washington pour mener la guerre froide a été un exercice réussi en géopolitique, son usage du pouvoir « unipolaire » dans les décennies suivantes l’a été, comme je l’affirme aussi dans Cold War on Five Continents, bien moins. Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, Washington se tenait à califourchon sur le globe tel un Titan de légende grecque — la seule superpuissance sur terre, du moins théoriquement capable de remodeler le monde comme elle le souhaitait. Convaincus que « la fin de l’histoire » ferait de sa démocratie de marché libre l’avenir de toute l’humanité, les dirigeants américains, « ivres de pouvoir », ont avancé des plans ambitieux pour un nouvel ordre mondial, fondé sur une économie mondialisée qui servait leurs intérêts à court terme mais aurait des conséquences néfastes à long terme pour leur hégémonie mondiale.

À peine une décennie après la fin de la guerre froide, Washington a commencé à faire face à de sérieux défis stratégiques sur tout le continent eurasien, qui, alors comme aujourd’hui, a été l’épicentre du pouvoir géopolitique. Dans le sillage exaltant de leur victoire pendant la guerre froide, les États-Unis ont tenté des manœuvres stratégiques audacieuses qui se sont rapidement révélées franchement mal avisées. Par-dessus tout, les dirigeants de Washington pensaient pouvoir coopter la montée en puissance de Pékin en reconnaissant la Chine comme un partenaire commercial égal. Dans une tentative parallèle de freiner toute ambition impériale future de Moscou, les États-Unis ont également présidé à l’expansion de l’OTAN jusqu’à ce que cette alliance entoure les frontières occidentales de la Russie, suscitant des inquiétudes sécuritaires à Moscou. De telles initiatives malheureuses, combinées à des interventions militaires mal réfléchies en Afghanistan et aussi en Irak, ont créé les conditions pour la renaissance d’une rivalité entre grandes puissances qui, depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, a été qualifiée par de nombreux observateurs de « nouvelle guerre froide ».

Après l’effondrement de l’Union soviétique et de son économie socialiste en 1991, Washington semblait estimer que sa mondialisation post-guerre froide favoriserait à la fois la démocratie là-bas et intégrerait ce pays dans un ordre mondial américain émergent, peut-être comme une puissance secondaire fournissant des produits bon marché, y compris le pétrole, à l’économie mondiale. Pour les Russes, cependant, cette mondialisation a produit la décennie sombre des années 1990, marquée par ce que l’économiste Jeffrey Sachs a qualifié de « grave crise économique et financière » et une privatisation des entreprises publiques « empreinte d’injustices et de corruption », créant une coterie d’oligarques russes prédateurs.

Lorsque Vladimir Poutine est devenu Premier ministre au milieu du malaise post-soviétique de la fin des années 1990, il est revenu au mode impérial séculaire de la Russie. Il a trouvé sa vision de la renaissance du pays en tant que « grande puissance » dans le genre de pensée géostratégique que les dirigeants de Washington semblaient avoir oubliés dans l’euphorie de leur grande victoire de la guerre froide. À la suite d’un discours en 2005 qualifiant l’effondrement de l’Union soviétique de « plus grande catastrophe géopolitique du siècle », Poutine s’est attelé à reprendre systématiquement une grande partie de l’ancienne sphère soviétique — envahissant la Géorgie en 2008 alors qu’elle commençait à flirter avec l’adhésion à l’OTAN ; le déploiement de troupes en 2020-2021 pour résoudre un conflit Arménio-Azerbaïdjan en faveur d’un régime pro-Moscou à Bakou ; et l’envoi de milliers de forces spéciales russes au Kazakhstan en 2022 pour abattre des manifestants pro-démocratie défiant un allié loyal russe.

Soucieux avant tout de sécuriser sa frontière occidentale avec l’Europe, Poutine a exercé une pression incessante sur l’Ukraine après que son fidèle dirigeant fantoche ait été renversé lors de la « révolution colorée » de Maïdan en 2014. Après avoir d’abord pris le contrôle de la Crimée, puis armé les rebelles séparatistes dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine, à la frontière avec la Russie, il a finalement envahi l’Ukraine en 2022 avec près de 200 000 soldats, déclenchant ainsi une guerre prolongée qui n’est toujours pas terminée.

Au début, alors que Kiev repoussait les Russes, Washington et l’Occident ont réagi avec une unanimité frappante en imposant de lourdes sanctions à Moscou, en envoyant des armes à l’Ukraine et en élargissant l’OTAN à toute la Scandinavie. De plus, l’Ukraine a fait preuve d’un talent remarquable pour les opérations non conventionnelles, chassant les navires russes de la mer Noire à l’aide de drones navals et sabotant l’énorme gazoduc de ce pays sous la mer Baltique.

Alors que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine se répercutait à travers l’Eurasie et au-delà, les tensions géopolitiques se sont également accrues dans le Pacifique occidental, déclenchant une nouvelle rivalité entre les grandes puissances qui méritait bien l’expression « nouvelle guerre froide ». Dans un parallèle frappant avec les années 1950, en février 2022, juste avant l’invasion russe de l’Ukraine, Pékin et Moscou ont forgé une alliance économique et stratégique multiforme qu’ils ont qualifiée de « sans limites ». Dans une étrange répétition des premières années de la guerre froide, la Russie et la Chine se sont ainsi unies contre une alliance occidentale, une fois de plus menée par Washington, dont les forces militaires sont toujours déployées en Europe occidentale et en Asie de l’Est.

Cependant, après deux ans de combats incessants en Ukraine, des fissures ont commencé à apparaître dans la coalition anti-russe occidentale. Plus grave encore, le soutien intérieur américain à l’Ukraine a commencé à faiblir sous la pression des partis politiques, amplifiée par une opposition populiste croissante, tant aux États-Unis qu’en Europe, à l’économie mondialisée et à ses alliances militaires. Après avoir réussi à rallier l’OTAN à la cause de l’Ukraine, le président Joseph Biden a ouvert l’arsenal américain à Kiev, jusqu’à ce que les législateurs républicains, à la demande de Donald Trump, retardent l’aide militaire pendant une grande partie de l’année 2024.

Deuxième mandat du président Trump

Après sa deuxième investiture en janvier 2025, la première initiative du président Trump en matière de politique étrangère a été une tentative unilatérale de négocier la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, un effort qui allait être compliqué par son hostilité sous-jacente envers l’OTAN et sa sympathie pour le président russe Poutine. Le 12 février, Trump a lancé des pourparlers de paix lors d’un appel téléphonique « long et très productif » avec le président russe, convenant que « nos équipes respectives entament immédiatement les négociations ». Quelques jours plus tard, le secrétaire à la Défense (ou devrais-je dire secrétaire à la Guerre ?) Pete Hegseth a annoncé que « le retour aux frontières de l’Ukraine d’avant 2014 était un objectif irréaliste », et Trump a ajouté que l’adhésion de Kiev à l’OTAN n’était pas moins irréaliste, faisant ainsi ce qu’un haut diplomate suédois a qualifié de « concessions très importantes » à Moscou avant même que les pourparlers ne commencent.

À la fin du mois, ces tensions ont culminé lors d’une réunion télévisée dans le Bureau ovale au cours de laquelle Trump a réprimandé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, disant : « Soit vous allez conclure un accord, soit nous sommes dehors, et si nous sommes dehors, vous vous battrez pour régler le combat. Je ne pense pas que ce sera joli. » Cette approche unilatérale a non seulement affaibli la capacité de l’Ukraine à se défendre, mais a aussi affaibli l’OTAN, qui, depuis trois ans, avait soutenu la résistance ukrainienne à la Russie. Reculant devant le « choc initial » de cette violation totalement sans précédent, les Européens ont rapidement alloué 160 milliards de dollars pour développer leur propre industrie d’armement en collaboration avec le Canada et l’Ukraine, réduisant ainsi leur dépendance à l’armement américain.

Tout le reste de l’année, Poutine a continué à travailler sur Trump. Il a même obtenu une visite d’État et une rencontre avec le président américain en Alaska, sans faire la moindre concession. Ce faisant, il a réduit les envoyés américains à des garçons de messager pour ses exigences inflexibles, tout en utilisant la désinformation pour creuser un fossé entre Washington et Kyiv. Même si l’administration Trump ne se retire pas officiellement de l’OTAN dans les années à venir, l’hostilité répétée du président envers elle, en particulier sa clause cruciale de défense mutuelle, pourrait encore affaiblir, voire anéantir, l’alliance.

Au milieu d’un torrent de déclarations de politique étrangère confuses, souvent contradictoires, de la Maison-Blanche, la conception de la stratégie géopolitique de facto de Trump a rapidement pris forme. Au lieu de se concentrer sur des alliances de sécurité mutuelle comme l’OTAN en Europe ou le NORAD avec le Canada, Trump semble préférer un globe divisé en trois grands blocs régionaux, chacun dirigé par un dirigeant puissant comme lui — avec la Russie dominant sa périphérie européenne, la Chine dominant en Asie, et les États-Unis contrôlant les Amériques. Cette aspiration à l’hégémonie hémisphérique a donné une certaine logique géopolitique aux frappes autrement quichottesques de Trump contre le Venezuela (et à sa capture de son président et de son épouse), ainsi qu’à ses tentatives de revendiquer le Groenland, de reprendre le canal de Panama, et même de faire du Canada le 51e État.

En novembre dernier, pour formaliser cette approche, la Maison-Blanche a publié sa nouvelle Stratégie de sécurité nationale, qui proclamait un « corollaire Trump à la doctrine Monroe » visant à atteindre une « prééminence américaine incontestée dans l’hémisphère occidental ». Il s’agit, bien sûr, à la doctrine Donroe. À cette fin, les États-Unis réduiront leur « présence militaire mondiale pour faire face aux menaces urgentes dans notre hémisphère », déploieront la marine américaine pour « contrôler les voies maritimes » et utiliseront « les tarifs douaniers et accords commerciaux réciproques comme outils puissants » pour faire de l’hémisphère occidental « un marché de plus en plus attractif pour le commerce américain ». En essence, « les États-Unis doivent être prééminents dans l’hémisphère occidental en tant que condition de notre sécurité et prospérité. »

Depuis plus d’un siècle, la région des Caraïbes a constamment connu les aspects les plus brutaux et les moins bénins de la politique étrangère américaine, et cette réalité ne fait qu’empirer. Non seulement Trump est revenu à la diplomatie des canonnières de Teddy Roosevelt et Woodrow Wilson, mais il l’a fait avec une cruauté caricaturale — coulant des bateaux dans les Caraïbes au nom de l’interdiction de la drogue et envoyant des troupes envahir le Venezuela, un État souverain.

Tout comme Theodore Roosevelt utilisa la marine pour s’emparer de terres appartenant à la Colombie pour le canal de Panama, Trump envoya des forces spéciales au Venezuela pour prendre le contrôle de son pétrole. « Nous allons avoir nos très grandes compagnies pétrolières américaines… entrer, dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures gravement défectueuses, l’infrastructure pétrolière, et commencer à faire gagner de l’argent pour le pays », a déclaré Trump lors d’une conférence de presse le 3 janvier, quelques heures seulement après la capture du président Maduro. « Nous allons reconstruire l’infrastructure pétrolière, ce qui coûtera des milliards de dollars. Cela ne nous coûtera rien. Cela sera financé directement par les compagnies pétrolières. » Une telle affirmation caricaturale d’intérêt économique risque d’attiser le ressentiment dans une région où les sensibilités anti-impérialistes restent fortes.

Bien qu’elle ait peu de chances de succès, la tentative de Trump d’une grande stratégie tricontinentale laissera probablement un vestige de ruine — aliénant les alliés en Amérique latine, affaiblissant la position de l’OTAN en Europe occidentale et, en fin de compte, corrodant la puissance mondiale de Washington. D’un point de vue stratégique, un retrait simulé des États-Unis de leur bastion militaire en Europe occidentale mettrait fin à leur influence de longue date sur l’Eurasie, qui reste l’épicentre du pouvoir géopolitique dans cette nouvelle ère de la guerre froide, tout comme elle l’était dans l’ancienne. Un tel repli, au moment même où la Russie et la Chine étendent leur influence sur ce continent stratégique, équivaudrait à une défaite auto-infligée à cette ère de nouvelle guerre froide qui s’intensifie.

Pour revenir à ces bandes dessinées de Donald Duck pour une analogie appropriée : tout comme cette tentative maladroite d’attraper une idole ornée de bijoux a fait s’effondrer le pilier de pierre frêle soutenant les « Sept Cités de Cibole », la politique étrangère incompétente de l’administration Trump pourrait potentiellement déstabiliser un ordre mondial fragile aux conséquences dangereusement imprévisibles pour nous tous. Et il faut compter sur une chose, contrairement aux comics, ce ne sera même pas un peu drôle.

Cet article est paru pour la première fois sur TomDispatch.

Views: 228

GEB.

Pour parler de Picsou et ses trois neveux, « Loulou, Fifi et Riri », ça me rappelle une journée d’étude sur le sujet qu’on avait organisée avec les potes et camarades des Vaillants de la Section de Castellane/Prado à Marseille, en 1958 sur la similitude des « trois petits canards », et « Les trois Scouts ».

Une publication BD ultra catholique, (1), diffusée par l’Institition Mélizan, (2), qui racontait les aventures de trois scouts cathos, (Ceux de Baden Powell), au service des « bons » sauvages contre les « mauvais » avec la participation de colonialistes occidentaux.

On avait rassemblé les 40 membres du groupe et une partie des parents pour l’occasion.

Juste pour dire qu’à 12 ans, dans les seventies, on était pas si mal politisés sur des sujets géopolitiques d’actualité dont on ne parlait pas à la radio.

(1). « Les trois Scouts » était comme un copié/collé en Français de « Siuscia » le journal des « Balilas », la Jeunesse fasciste de Mussolini.

(2). Le Père Mélizan, qui dirigeait l’Ecole du même nom située en face de ma maison familiale, avait été Aumonier de la Milice pétainiste pendant WWII.

GEB.

Rectif, c’était pas dans les « seventies » mais dans les « fifties » ». C’est tellement loin que je fais comme Trump, je pars en vrille.