Ouvrir la recherchePublié dansMonde

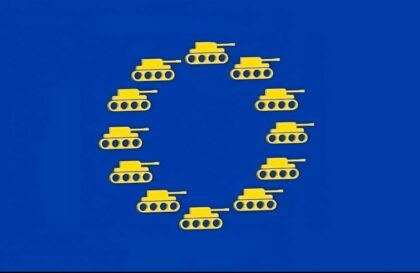

La campagne de Trump contre les « narco-terroristes » est sans précédent en termes d’idéologie, d’intention et d’ampleur – même avant que la guerre n’éclate. Certes Trump est dans la logique de l’impérialisme made in USA et ses vassaux coalisés, mais nous avons atteint un niveau où cette logique se développe dans l’absurde apparent puisque cela met en cause la révélation du pourrissement interne du système et sa manière d’agir en violation de tout ce qui le régulait en produisant du consensus défini alors comme l’essence de la démocratie. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

par Alan McPherson15 novembre 2025

Un renforcement militaire massif dans les Caraïbes a suscité des spéculations selon lesquelles les États-Unis sont maintenant engagés dans leur dernier chapitre d’intervention directe en Amérique latine.

Pour l’instant, du moins, le président Donald Trump est revenu sur les suggestions selon lesquelles Washington envisage des frappes à l’intérieur du Venezuela, semblant se contenter d’attaquer de nombreux navires de guerre sous le couvert d’une opération de lutte contre les stupéfiants. Mais néanmoins, la présence américaine dans la région va encore s’étendre dans les semaines à venir avec l’arrivée du plus grand porte-avions du monde, l’USS Gerald R Ford.00:0000:00

En tant que spécialiste des relations entre les États-Unis et l’Amérique latine, je sais que les actions de l’administration américaine actuelle s’inscrivent dans une longue histoire d’interventions dans la région. Si l’escalade devait se développer à partir d’attaques contre des navires vers une confrontation militaire directe avec le Venezuela, une telle agression semblerait être normale dans les relations interaméricaines.

Et il est certain que les gouvernements de toute l’Amérique latine – à l’intérieur et à l’extérieur du Venezuela – la placeront dans ce contexte historique.

Mais bien qu’il s’agisse d’un retour à certaines pratiques quasi piratestes de l’US Navy, le renforcement militaire est aujourd’hui à la fois sans précédent et choquant. Cela pourrait également nuire aux relations des États-Unis avec le reste de l’hémisphère pour une génération à venir.

Une histoire d’intervention

De la manière la plus évidente, le déploiement d’une flottille de navires de guerre dans le sud des Caraïbes évoque de sombres échos de la « diplomatie de la canonnière » – l’envoi unilatéral de marines ou de soldats auprès de gouvernements étrangers musclés qui était particulièrement répandu en Amérique latine. Un compte rendu fiable fait état de 41 d’entre eux dans la région de 1898 à 1994.

Parmi ceux-ci, 17 étaient des cas directs d’agression américaine contre des nations souveraines et 24 étaient des forces américaines soutenant des dictateurs ou des régimes militaires d’Amérique latine. Beaucoup se sont soldées par le renversement de gouvernements démocratiques et la mort de milliers de personnes. De 1915 à 1934, par exemple, les États-Unis ont envahi puis occupé Haïti et ont peut-être tué jusqu’à 11 500 personnes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, Washington a continué à dicter la politique de l’Amérique latine, montrant un empressement à répondre à toute menace perçue pour les investissements ou les marchés américains et soutenant les dictatures pro-Washington telles que le règne d’Augusto Pinochet sur le Chili de 1973 à 1990.

Les Latino-Américains ont, dans l’ensemble, été irrités par de telles démonstrations flagrantes de la puissance de Washington. Cette opposition des gouvernements d’Amérique latine a été la principale raison pour laquelle le président Franklin D. Roosevelt a renoncé à intervenir avec sa politique de « bon voisinage » dans les années 1930. L’intervention s’est poursuivie tout au long de la guerre froide, avec des actions contre les gouvernements de gauche au Nicaragua et à la Grenade dans les années 1980.

La fin de la guerre froide n’a pas tout à fait mis fin aux interventions militaires. Certaines forces armées américaines opéraient encore dans l’hémisphère, mais, depuis 1994, elles l’avaient fait dans le cadre de forces multilatérales, comme en Haïti, ou en répondant à des invitations ou en collaborant avec les pays hôtes, par exemple, dans des opérations anti-stupéfiants dans les Andes et en Amérique centrale.

Le respect de la souveraineté nationale et de la non-intervention – deux principes sacrés dans l’hémisphère – en particulier dans le contexte de la montée de la violence liée à la drogue, a largement apaisé la résistance à la présence de troupes américaines dans les plus grandes nations de l’hémisphère, comme le Mexique et le Brésil.

Pas un simple redémarrage de la doctrine Monroe

Trump ne fait-il donc que relancer une position abandonnée depuis longtemps sur le rôle des États-Unis dans la région ?

Pas même proche. De deux manières principales, l’agression contre le Venezuela ou tout autre pays d’Amérique latine aujourd’hui – rationalisée par Washington comme une réponse à l’application insuffisante de la loi contre le trafic de drogue – serait dangereusement sans précédent.

Premièrement, cela ferait voler en éclats la justification séculaire de l’intervention armée américaine appelée la doctrine Monroe. Depuis 1823, lorsque le président James Monroe l’a annoncé, les États-Unis ont cherché à tenir les puissances extérieures à l’écart des républiques de l’hémisphère.

Une fois qu’un peuple latino-américain a gagné son indépendance, Washington croyait qu’il avait le droit de la conserver, et la marine américaine l’a aidée de toutes les manières possibles.

Au début du XXe siècle, cette prétendue aide a pris l’allure d’un policier patrouillant dans la mer des Caraïbes, brandissant ce que le président américain de l’époque, Theodore Roosevelt, appelait un « gros bâton » et empêchant les Européens d’atterrir et, par exemple, de recouvrer des dettes. Parfois, cela se faisait en faisant débarquer les Marines en premier et en transférant l’or d’un pays à Wall Street.

Une extension du précédent panaméen

Même pendant la guerre froide, la doctrine Monroe pouvait logiquement être invoquée pour garder les Soviétiques hors de l’hémisphère – que ce soit au Guatemala en 1954, à Cuba en 1961, en République dominicaine en 1965 ou à la Grenade en 1983.

Souvent, comme au Guatemala, le lien soviétique était faible, voire inexistant. Mais il y avait encore un mince fil conducteur pour garder à l’écart une « idéologie étrangère » qui semblait garder Monroe pertinente.

La doctrine est morte d’une mort plus sûre avec l’invasion du Panama en 1989 pour renverser son chef voyou, Manuel Noriega, condamné pour trafic de drogue et coupable d’avoir ébranlé la démocratie de son pays. Personne n’a pointé du doigt un complice extra-hémisphérique.

L’élimination de Noriega par environ 26 000 soldats américains pourrait être le parallèle le plus proche du ciblage par Trump de bateaux de drogue présumés dans les Caraïbes. Trump a déjà – et à plusieurs reprises – allégué que le président vénézuélien Nicolas Maduro n’est, comme Noriega, pas le chef d’État de son propre pays et qu’il est donc inculpé.

Plus fantastique encore, il a allégué que le dirigeant vénézuélien est le chef du gang Tren de Aragua qui a été désigné comme une « organisation terroriste étrangère » par les autorités américaines. Il n’y a pas un grand pas à faire que d’appeler – et de participer – au renversement de Maduro au motif d’éliminer un « narco-terroriste » international.

Mais même là, le parallèle avec le Panama diverge d’une manière cruciale : une attaque américaine contre le Venezuela serait très différente en termes d’échelle et de géographie. Le pays de Maduro est 12 fois plus grand, avec environ six fois la population. Ses troupes actives comptent au moins 100 000 hommes.

Un autre Irak ?

Dans toutes les invasions et occupations américaines de l’Amérique latine, aucune n’a eu lieu en Amérique du Sud ou dans un grand pays.

Certes, les troupes du « colosse du nord » ont envahi le Mexique à plusieurs reprises, à partir de 1846, mais elles n’ont jamais tenu le pays entier. Lors de la guerre du Mexique, les troupes américaines se sont rapidement retirées après 1848. En 1914, ils ont occupé une seule ville, Veracruz, et en 1916, ils ont pourchassé un bandit lors de l’expédition punitive.

Dans tous ces épisodes, les États-Unis ont trouvé que s’emparer de certaines parties du Mexique était coûteux et improductif.

Et aujourd’hui, un changement de régime provoqué par les États-Unis dans un pays souverain, comme au Venezuela, déclencherait probablement une résistance massive non seulement de la part de son armée, mais aussi dans tout le pays.

La menace de Maduro d’une « république en armes » en cas d’invasion américaine pourrait n’être que du bluff. Mais ce n’est pas sûr. De nombreux experts prédisent qu’une telle invasion serait un désastre. Maduro a déjà demandé l’aide militaire de la Russie, de la Chine et même de l’Iran. Même sans cette aide, la mobilisation des ressources américaines dans les Caraïbes n’est pas une garantie de succès.

Et si de nombreux gouvernements du reste de l’hémisphère aimeraient sans doute voir Maduro partir, ils apprécieraient encore moins la manière dont il serait renversé. Les présidents colombien et mexicain ont critiqué les attaques, et d’autres ont mis en garde contre le ressentiment que susciterait une intervention dans l’hémisphère.

Cela s’explique en partie par le passé interventionniste des États-Unis en Amérique latine, mais aussi par un instinct de préservation, en particulier parmi les gouvernements de gauche qui ont déjà suscité la colère de Trump.

Comme l’a déclaré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva : « Si cela devient une tendance, si chacun pense pouvoir envahir le territoire d’un autre pour faire ce qu’il veut, où est le respect de la souveraineté des nations ? »

”

Contrairement aux déclarations de la Maison Blanche, le Venezuela n’est pas vraiment un producteur ou un point de transbordement de stupéfiants. Et si Trump tournait son regard vers d’autres gouvernements encore plus compromis par la corruption de la drogue, comme le Mexique, la Colombie, la Bolivie et le Pérou ?

L’inquiétude sera de devenir le prochain domino sur la ligne.

Alan McPherson est professeur d’histoire à l’Université Temple

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

Views: 3