Nous sommes devenus le pays dans lequel le peuple croit sincèrement sans que personne n’ose le contredire en cette fable d’un Obama qui aurait mérité le prix Nobel de la paix… Un Obama que l’on croit être l’alternative au « méchant » Trump comme s’il ne s’agissait pas des deux faces de la même médaille… que dire de cet article si ce n’est qu’il est vrai et que les masques tombent mais que certains continuent à détourner le regard. J’ajouterai que le discours de hier de Fabien Roussel au conseil national se situe au milieu du gué. (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

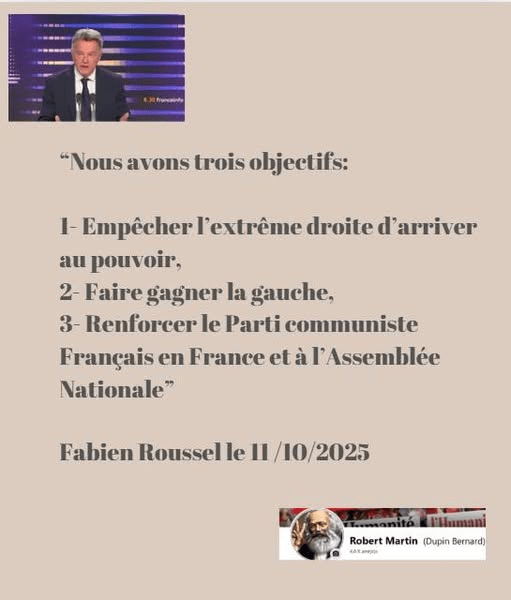

Ces trois objectifs sont le moins pire que puisse se donner le PCF dans l’état actuel « d’anomie » de la France… Mais autant les deux premiers sont apparemment en concordance avec le champ politique tel qu’il se présente, à savoir des boutades tactiques qui ne méritent pas approfondissement, ni effort nouveaux ni intellectuel, ni militant. Autant le troisième qui est pourtant l’essentiel (et il est juste qu’il soit posé parce que s’il ne l’était pas il n’y aurait aucun espoir), renvoie à la complexité de la période et à l’approfondissement théorique et politique. Il n’y aura pas de perspective politique si l’on en reste à l’intérêt d’un parti et si l’on ne conçoit pas cet objectif d’une manière plus fondamentale dans l’Histoire et ce qui se réalise aujourd’hui à savoir ce monde multipolaire qui est en train de déconstruire toutes les illusions que nous avons sur une alternative au sein de l’hegemonie occidentale. Je suis convaincue que Fabien Roussel subodore cette nécessité mais il a aussi la crainte de ne pas être entendue s’il se montrait plus audacieux.

Tarak Amira

10 h ·

Dans la série des Prix Nobel de la paix, voici mon dernier chapitre — celui où les anges tombent, et où les médailles sentent le sang.

𝐋𝐞𝐬 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐛𝐚𝐦𝐚

J’aurais aimé qu’il porte un autre nom, un nom qui incarne la vérité, la justice, le courage. J’aurais aimé qu’il soit attribué à Francesca Albanese.

Elle n’a pas reçu ce que tant d’autres convoitent sans comprendre — une reconnaissance qui ne s’achète pas, ne se réclame pas, mais se mérite dans la douleur.

Il fut un temps où il honorait les âmes nues, celles qui se dressaient sans calcul, sans appui, armées seulement de leur conscience. Il célébrait la bonté sans témoin, la foi des justes, la lumière fragile mais tenace de ceux qui croient encore en l’humain.

Aujourd’hui, le regard du prix se détourne. Il préfère les vitrines aux visages, les équilibres diplomatiques aux vérités dérangeantes. Il se donne des airs de paix tout en s’agenouillant devant le pouvoir. Pendant ce temps, les vraies voix — les sincères, les brûlées, les lucides — s’éteignent dans le vacarme du silence.

Ainsi, la distinction d’Oslo révèle, une fois de plus, la fracture morale du monde. D’un côté, un prix devenu instrument d’influence, drapé de prestige et d’hypocrisie ; de l’autre, des consciences droites, des voix pures — comme celle de Francesca Albanese — que l’on exile parce qu’elles osent dire ce que d’autres taisent.

Le Nobel aurait pu être un cri tranchant, un hommage au courage froid et à la compassion des hommes et des femmes seuls face au monde. Mais il a choisi la politique, s’enfonçant dans les couloirs sombres du pouvoir…

Donc ils étaient 338 à espérer ce prix. Parmi eux, un président américain, Donald Trump, qui rêvait d’être sanctifié pour ses ambitions diplomatiques. Mais la paix, capricieuse et pudique, préfère souvent s’incarner dans la résistance silencieuse que dans les discours tonitruants d’un homme de pouvoir.

Donc Trump Nobel de la paix ? Plaisanterie. Obama, en revanche… le méritait-il ?

Il était entré dans l’Histoire comme un messie couronné avant le combat, des mots polis, l’art de serrer les mains sans jamais se salir les doigts, sourire d’icône et voix de prédicateur.

Le monde, épuisé par les guerres de Bush, voulait croire à la paix.

Le monde avait besoin de lumière, il lui offrit un halo.

Un Nobel avant le combat.

Un sacre avant le sang.

Mais parfois, la lumière la plus douce projette les ombres les plus longues.

Et dans l’ombre d’Obama, il y eut… des drones.

Au lieu de déclarer la guerre, il la programmait. Une cible, un clic, une explosion propre. Le sang ne tachait plus les uniformes, seulement les écrans.

Des opérations sans drapeau, des morts sans sépulture, des ennemis sans procès. La morale, lui, il la traitait comme un algorithme : s’il fallait tuer dix pour sauver cent, il tuait dix. Puis dormait bien.

Pakistan — les morts sans visage

C’est là que tout commença, dans les vallées du Waziristan, ce nom qu’on n’apprend dans aucun atlas d’école mais où les montagnes s’effritent comme des tombes ouvertes.

Les drones tournoyaient au-dessus des toits, comme des anges d’acier, invisibles sentinelles d’une guerre sans front.

Ils tuaient avec précision, disait-on.

Mais la précision, quand elle frappe le mauvais mariage ou la mauvaise maison, ne s’appelle plus justice — elle s’appelle erreur.

Et l’erreur, là-bas, avait le bruit sec d’un missile.

Sous Obama, les frappes se multiplièrent, méthodiques, cliniques, administrées comme des doses d’antibiotiques contre le mal.

Les corps, eux, s’alignaient dans la poussière : vieillards, enfants, femmes.

La guerre avait cessé de saigner ; elle s’était numérisée.

Un clic valait un décret de mort… et le monde changeait de géographie.

Yémen — le cimetière des signatures

Au Yémen, le désert ne porte pas de mémoire.

Les drones y laissent des cratères, puis le vent efface tout.

Là, on traquait les rebelles, mais souvent, c’est la vie ordinaire qui explosait.

Décembre 2009 : un missile de croisière arrache une famille entière.

Sept ans plus tard, personne ne sait encore leurs noms.

La guerre avait trouvé son anonymat parfait.

Et l’État de droit, là-bas, s’était dissous dans le sable.

Somalie — la guerre des ombres

En Somalie, les drones n’avaient plus besoin d’ennemis.

Ils observaient des silhouettes, des gestes, des trajets, et concluaient.

Les « signatures strikes » : frapper non pas qui, mais ce que l’on suppose être.

La présomption de mort remplaçait la présomption d’innocence.

Personne ne comptait les morts.

La guerre, ici, n’avait plus de témoin.

Seulement un ciel bleu et des feux brefs, comme des éclairs qui ne prévenaient pas l’orage.

Afghanistan — Kunduz, le feu sur les anges

Le 3 octobre 2015, un hôpital brûla à Kunduz.

Médecins Sans Frontières y soignait blessés, insurgés, civils — tous.

Un avion américain, un AC-130, ouvrit le feu pendant plus d’une heure.

Les appels de détresse n’y changèrent rien : l’hôpital fut réduit en cendres.

Quarante-deux morts, dont des enfants anesthésiés, des chirurgiens, des infirmières.

Obama présenta ses excuses.

Mais comment s’excuse-t-on d’avoir bombardé la main qui soigne ?

Ce jour-là, même les anges avaient perdu leurs ailes.

Libye — la paix en ruines

2011. Sous les applaudissements des chancelleries, les bombes tombent sur Tripoli.

L’argument est noble : « protéger les civils ».

Mais la paix, mal administrée, tue aussi.

Kadhafi tombe, la Libye éclate, et dans le silence du désert, la démocratie devient trafic.

Les avions américains n’ont pas détruit un « tyran » : ils ont libéré un chaos.

Le pays, aujourd’hui encore, respire par à-coups — entre deux guerres, deux milices, deux illusions.

Irak et Syrie — l’ennemi parfait

2014. L’État islamique surgit des entrailles de la CIA et du Mossad, comme un monstre de feu.

Les États-Unis reviennent, cette fois au nom du Bien.

Les bombardements sont massifs : Mossoul, Raqqa, Falloujah…

Chaque frappe est « chirurgicale », chaque mort, « regrettable ».

Mais les villes sont rasées, les civils s’effondrent sous les décombres, et le mal qu’on voulait abattre renaît, plus diffus, plus insaisissable.

Le président drone

Barack Obama voulait sortir l’Amérique de la guerre.

Il y est parvenu — en la rendant invisible.

Plus d’envahisseurs, plus de bottes, plus de larmes, plus de cercueils drapés de drapeaux.

Seulement des écrans, des cibles, des frappes autorisées chaque mardi au cœur de la Maison-Blanche.

Le monde se découpait en points lumineux, en signaux thermiques, en ombres suspectes.

Sous sa présidence, la guerre devint une abstraction morale :

on ne conquiert plus, on nettoie ;

on ne tue plus, on neutralise ;

on ne se salit plus, on purifie.

Et pourtant, la mort, elle, n’a jamais été aussi froide, aussi administrative, aussi exacte.

Obama n’a pas inventé la guerre ; il l’a rendue nette, silencieuse, presque immaculée.

C’était là son génie : faire tuer sans se salir les mains — et sa tragédie, croire encore que cela s’appelle la paix.

Et il eut son Nobel de la paix, médaille de la guerre devenue respectable.

11/10/2025

Views: 1

Bernard Malfon

Barack Obama, c’est aussi les nazis au pouvoir à Kiev et les atrocités qui vont avec.