Voici des extraits d’un texte passionnant qui date de 1824. L’auteur des « mémoires » est Joseph Fouché, duc d’Otrante, ministre de la police, il s’y livre tout entier et sa dernière phrase dit beaucoup de choses sur le personnage: « je crois résumer ma vie en déclarant que j’ai voulu vaincre pour la Révolution et que la Révolution a été vaincue dans moi« . Ces quelques lignes sont extraites du chapitre premier intitulé Fouché et la Révolution. Il faut lire l’ouvrage en entier, l’écriture en est belle et d’une étonnante modernité y compris dans la manière, dont l’auteur « s’élève jusqu’à l’histoire » celle d’une classe prenant le pouvoir, la bourgeoisie encore révolutionnaire mais déjà trahissant son idéal en l’accomplissant. Oui! Fouché accomplit avec obstination son but qui a toujours été celui de la majorité des représentants du tiers Etat, à savoir une monarchie constitutionnelle. C’est par suite de l’imbécilité de l’aristocratie, de la cour, de l’émigration, de la trahison de l’appel à l’étranger que ce qui aurait du être contrôlé a laissé place à une tempête du peuple souverain… Hommage est rendu au peuple qui a été le seul capable de sauver la patrie de tous les abaissements, le peuple souverain mais spolié. Ces mémoires sont centrés sur le rôle de Bonaparte puis Napoléon réalisant l’esprit de la Révolution tant qu’il porte en lui Valmy et la force des patriotes de 1792 sauvant la nation française du sort de la Pologne. Ce texte est écrit sous la Restauration, alors que s’exerce la revanche imbécile de l’aristocratie. On ne peut s’empêcher de confronter ce processus révolutionnaire avec ce qui se passe aujourd’hui, en France, en Europe et dans le monde… Avec cette classe bourgeoise devenue impérialiste et contre-révolutionnaire… face à des nations colonisées, des nations « émergentes » avec une classe ouvrière délocalisée, on retrouve l’imbécilité des résistances et des coteries s’appuyant sur « l’étranger » qui détruit la nation. ce qui soit nous vouera au sort d’un pays démantelé, réduit à néant ou la proie de la violence et de la guerre… avec ce sentiment si violent de ceux qui conservent un minimum de dignité de communiste de voir comment chacun pour des intérêts médiocres le plus souvent détruit l’authenticité révolutionnaire en lui… Notons encore comme cette biographie tout en étant profondément subjective prétend élever cette subjectivité jusqu’à l’Histoire, cela change tellement de ceux qui ne peuvent aujourd’hui s’empêcher d’emmêler leurs affaires sentimentales et autres dans leurs activités politiques, on pense à Sarkozy et à la minable provocation de l’épouse enfant gâtée, Marie Antoinette cela fait partie de la déchéance des fins d’époque et de classe… (note de Danielle Bleitrach histoireetsociete)

La configuration géographique de la France lui assigne toujours un rôle dans les siècles à venir…

La révolution avit élevé la digue qui les eut arrêtés; on la démolit pièce par pièce; elle sera détruite, mais relevée, car le siècle est bien fort; il entraîne les hommes, les partis et les gouvernements.

Vous qui vous déchaînez contre les prodiges de la Révolution; vous qui l’avez tournée sans oser la regarder en face, vous l’avez subie et peut-être la subirez vous encore.

Qui la provoqua, et d’où l’avons-nous vu surgir? Du salon des grands, du cabinet des ministres: elle a été appelée, provoquée par les parlements et les gens du roi, par de jeunes colonels, par les petites maitresses de la cour, par les gens de lettres pensionnés, dont les duchesses s’érigeaient en protectrices et se faisaient les échos.

J’ai vu la nation rougir de la dépravation des hautes classes, de la licence du clergé, des stupides aberrations des ministres, et de l’image de la dissolution révoltante de la nouvelle Babylone.

N’est-ce pas ceux qu’on regardait comme l’élite de la France, qui pendant quarante ans, érigèrent le culte de Voltaire et de Rousseau? N’est-ce pas dans les hautes classes que prit faveur cette manie d’indépendance démocratique, transplantée des Etats-Unis sur le sol de la Fraance? On rêvait la République, et la corruption était au comble de la monarchie! L’exemple même d’un monarque rigide dans ses moeurs ne put arrêter le torrent.

Au milieu de cette décomposition des classes supérieures, la nation grandissait et mûrissait. A force de s’entendre dire qu’elle devait s’émanciper, elle finit par le croire. L’Histoire est là pour attester que la nation fut étrangère aux manoeuvres qui préparent le bouleversement. On eût pu la faire cheminer avec le siècle; le roi, les esprits sages le voulaient. Mais la corruption et l’avarice des grands, les fautes de la magistrature et de la cour, les bévues du ministère, creusèrent l’abîme. (…)

On sait par quels prestiges fut soulevée la multitude. La souveraineté du peuple fut proclamée par défection de l’armée et de la cour. Est-il surprenant que les factieux et les meneurs aient pu s’emparer de la Révolution? L’entraînement des innovations, l’exaltation des idées fit le reste.

Ce fut dans ces dispositions que nous, hommes obscurs du tiers, hommes de la province, fûmes entraînés et séduits par le rêve de la liberté, par l’enivrante fiction de la restauration de l’Etat. Nous poursuivions une chimère avec la fièvre du bien public; nous n’avions aucune arrière-pensée, point d’ambition, aucune vue d’intérêt sordide.

Mais bientôt, les résistances allumant les passions, l’esprit de parti fit naître les animosités implacables. Tout fut poussé à l’extrême. Il n’y eut plus d’autre mobile que celui de la multitude. Par la même raison que Louis XIV avait dit : « l’Etat c’est moi », le peuple dit: « le souverain, c’est moi; la nation, c’est l’Etat »; et la nation s’avança toute seule.

Et ici remarquons d’abord un fait qui servira de clef aux événements qui vont suivre; car ces évenements tiennent du prodige. Les dissidents royalistes, les contre-révolutionnaires, faute d’éléments disponibles de guerre civile, se voyant débouté d’en avoir les honneurs, eurent recours à l’émigration, resource des faibles. Ne trouvant aucun appui au dedans, ils coururent le chercher au dehors. A l’exemple de ce qu’avaient fait toutes les nations en pareil cas, la nation voulut que les propriétés des émigrés lui servissent de gage sur le motif qu’ils s’étaient armés contre elle, et voulaient armer l’Europe. Mais comment toucher au droit de propriété, fondement de la monarchie, sans saper ses propres bases? Du sequestre, on en vint à la spoliation: dès lors tout s’écroula; car la mutation des proriétés est synonyme de la subversion de l’ordre établi. Ce n’est pas moi qui ai dit: « il faut que les propriétés changent »!

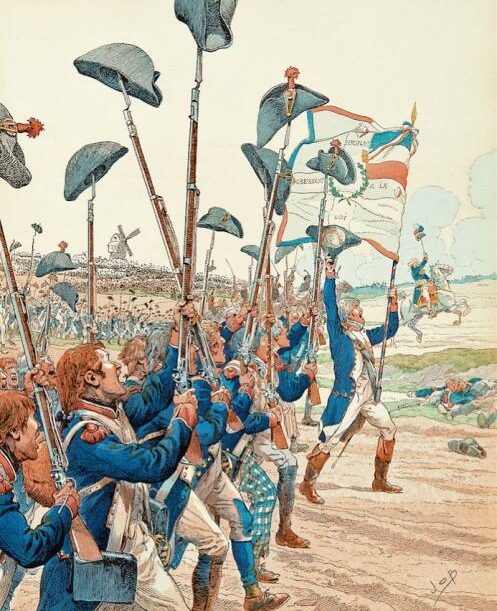

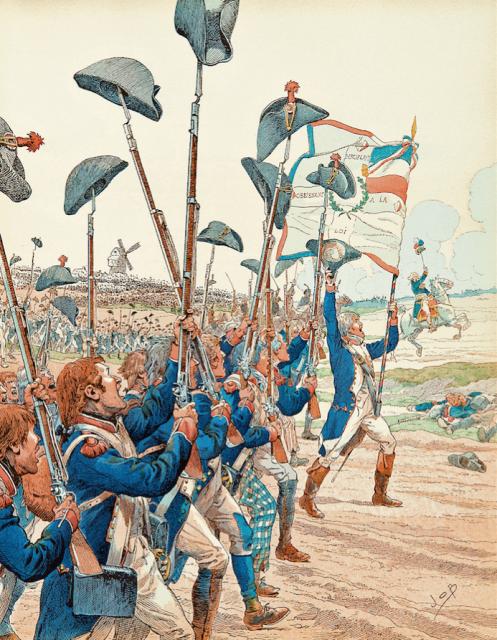

Dès lors, la Révolution ne fut plus qu’un bouleversement. Il lui manquait la terrible sanction de la guerre; les cabinets de l’Europe lui ouvrirent eux-mêmes le temple de Janus. Dès le début de cette grande lutte, la Révolution, toute jeune, toute vivace, triompha de la vieille politique, d’une coalition pitoyable, des opérations niaises de ses armées et de leurs désaccord.

Autre fait qu’il faut aussi consigner, pour en tirer une conséquence grave. La première coalition fut repoussée, battue, humiliée. Supposons qu’elle eût triomphé de la confédération patriotique de la France; que la pointe des Prussiens en Champagne n’eût rencontré aucun obstacle sérieux jusqu’à la capitale, et que la Révolution eût été désorganisée dans son propre foyer; admettons cette hypothèse et la France sans doûte eût subi le sort de la Pologne, par une première mutilation, par l’abaissement de son monarque; car tel était alors le thème politique des cabinets et l’esprit de leur diplomatie copartageante. Le progrès des Lumières n’avait point encore amené la découverte de la combinaison européenne, de l’occupation militaire avec subsides. En préservant la France, les patriotes de 1792 l’ont arrachée non seulement aux griffes de l’étranger, mais encore ils ont travaillé, quoique sans intention, pour l’avenir de la monarchie. Voilà qui est incontestable.

On se récrie contre les écarts de cette Révolution arrosée de sang. Pouvait-elle entourée d’ennemis, exposée à l’invasion, rester calme et modérée ? Beaucoup se sont trompés, il y a peu de coupables. Ne cherchons la cause du 10 août que dans la marche en avant des Autrichiens et des Prussiens. Qu’ils aient marché trop tard, peu importe. On ne touchait point encore au suicide de la France.

Oui, la Révolution fut violente dans sa marche, cruelle même; tout cela est historiquement connu, je ne m’y arrêtrai pas. Tel n’est pas d’ailleurs l’objet de cet écrit. C’est de moi que je veux parler, ou plutôt des événements auxquels j’ai participé comme ministre. Mais il me fallait entrer en matière et caractériser l’époque. Toutefois que le vulgaire des lecteurs n’aille pas s’imaginer que je retracerai fastidieusement ma vie d’homme privé, de citoyen obscur. Qu’importe d’ailleurs mes premiers pas dans la carrière? Ces minuties peuvent intéresser de faméliques faiseurs de biographies contemporaines et les badauds qui les lisent; elles ne font rien à l’Histoire; c’est jusqu’à elle que je prétends m’élever.

(1) rappel de quelques faits concernant Fouché et la Restauration. On se souvient que les deux ont été révolutionnaires puis ont servi Napoléon. L’action de Fouché s’est avérée décisive après les cent jours et le retour de l’empereur. A ce propos, il faut relire les mémoires d’Outre tombe du vicomte de Chateaubriand, il y décrit comment au retour de Louis XVIII, il se retrouve manipulé par Fouché et Talleyrand, le vice s’appuyant sur le crime dit-il. Il n’est pas le seul « manipulé »; ce sont les chambres et tous les prétendant éventuels que ces deux diables d’hommes gèrent. Ils annoncent la capitulation et préparent le retour de Louis XVIII accéléré par l’arrivée des Russes à Paris le 6 juillet. Deux jours plus tard, encouragé par Talleyrand, le roi prend de court les Alliés en regagnant la capitale. Ce retour est mal perçu par une partie de l’opinion pour qui le souverain revient « dans les fourgons de l’étranger » : longtemps, le reproche lui est fait par les opposants d’être revenu sur le trône grâce à une invasion étrangère, d’autant que les puissances alliées occupent cette fois-ci le territoire, dans des conditions difficiles pour les populations. Dès le 9, le roi confie le gouvernement à Talleyrand. Fouché, qui y est chargé de la Police. Ils œuvrent à assurer plus de pouvoir aux assemblées, ainsi qu’une plus grande liberté pour la presse, tandis que l’administration subit une épuration afin d’éviter que l’épisode des Cent Jours ne se répète. Louis XVIII doit parvenir à effacer les rancœurs causées par les Cent Jours, sans pour autant choquer ses soutiens ultras. Le roi promet donc de « pardonner aux Français égarés », mais déclare également que ceux qui ont permis le retour de Napoléon seront punis. Fouché se charge de préparer une liste de personnes à condamner qui, de 300 personnes, se réduit finalement à une soixantaine de personnes, dont vingt seulement sont condamnées. Ces mesures sont loin de satisfaire les ultra absolutistes, qui se livrent à des exactions en guise de vengeance, notamment dans le Midi. La crédibilité du gouvernement en est fragilisée, dans la mesure où il ne parvient pas à enrayer totalement cette Terreur blanche. Louis XVIII dissout les assemblées et fait organiser de nouvelles élections législatives les 14 et 22 août 1815 , en prenant plusieurs mesures (abaissement de l’âge légal du vote, par exemple) supposées entraver l’élection tant des jacobins que des royalistes purs. Les quelques mois troublés du retour de l’Empereur, ainsi que les exactions de la Terreur blanche effraient une nette partie de l’électorat, qui vote donc pour les ultras, partisans d’une monarchie plus absolutiste que ne le souhaite le roi. Ceux-ci remportent 350 sièges sur 400, poussant Louis XVIII à décrire la chambre des élus comme une « Chambre introuvable »

Pour la satisfaire, Talleyrand écarte rapidement Fouché du gouvernement, celui-ci était trop marqué par son passé de régicide. Talleyrand sait que, pour sa part, sa survie à la tête du gouvernement tiendra à sa gestion des négociations de paix avec les puissances étrangères. Il démissionne donc dès qu’apparaît le nouveau traité de Paris, beaucoup plus dur que l’ancien (quelques pertes territoriales, occupation étrangère durant plusieurs années et forte indemnité à payer). Louis XVIII le remplace aussitôt par le duc de Richelieu, ancien émigré dont la présence à la tête du gouvernement rassure la Chambre. Malgré Guizot la réconciliation n’aura pas lieu et débouchera sur les trois glorieuses et la fin des Bourbons, Philippe d’Orléans dit Louis Philippe qui sera à son tour balayé (voir les luttes des classes en France de Karl Marx, on peut également recommander pour la période la Semaine Sainte d’Aragon et Stendhal.)

Views: 1