Une bonne nouvelle bien utile pour commencer le week-end. Le problème climatique, tel qu’il se pose au moment où le GIEC est constitué, a une double dimension, dont l’une est mise en avant et l’autre soigneusement occultée. La première est que le modèle industriel dominant à la fin du 20ème siècle n’est pas durable. Cela est mis en avant (sans expliquer qu’aucun modèle de développement n’est jamais totalement durable et qu’il faudra toujours évoluer, avancer et s’adapter). La seconde est que ce modèle industriel n’est pas non plus capable de répondre aux besoins de la majorité de l’humanité. En simple, il n’y a pas assez de pétrole (ni de capacité de l’atmosphère à absorber le CO2) pour donner à chaque être humain, ni même à une simple majorité des êtres humains le niveau de vie dit « occidental ». Pourtant, comme argument au démantèlement de l’URSS, il est promis alors que le capitalisme néo-libéral est la fin de l’histoire et que la prospérité est au rendez-vous. Finies les vieilles Trabant de l’Allemagne de l’Est, BMW pour tous, nous disent Mitterrand, Thatcher, BHL et j’en passe. Il faudrait inventer un nouveau système de production, mais cela n’intéresse pas les capitalistes, qui ont bien l’intention de continuer à accumuler des profits à partir du système existant plutôt que d’en financer un nouveau. Il faudrait aussi permettre à chaque pays d’accéder au développement et cela intéresse encore moins. C’est pour cela que la question du changement climatique va être fortement politisée (et non, comme l’affirment les climato-sceptiques, parce que le changement climatique n’existe pas). On va d’abord gagner du temps en repoussant au maximum toute décision (d’où l’invention du climato-scepticisme). On va ensuite pousser l’idée que la responsabilité des changements repose sur l’individu, le consommateur et que le changement à venir est un « changement de mentalité » et non un changement de système (technique et social). Il faut que chacun fasse un petit effort, prenne sa bicyclette, on invente des concepts merveilleux, comme la « sobriété », et on dépense un temps fou pour compter le dioxyde de carbone, gramme par gramme. Le bilan n’est pas brillant. La bonne nouvelle, c’est que la Chine, qui devait nourrir chaque jour un milliard d’êtres humains a entrepris, passé les premières étapes nécessaires de développement (il lui fallu se battre pour expliquer qu’au début de son développement, elle aurait besoin elle aussi d’utiliser charbon, pétrole et gaz), la construction de ce nouveau modèle de production, capable de répondre pour un cycle historique nouveau, aux besoins de l’ensemble de l’humanité. Et que, via l’architecture des BRICS, de la Route de la Soie, elle entraîne avec elle de nombreux pays, ce qui dessine, malgré le retrait états-unien, la possibilité de la réussite de cette transition pour l’humanité. (note de Franck Marsal pour Histoire&Société)

Une bonne nouvelle : malgré Trump, les engagements climatiques avancent. Un groupe de pays à revenu faible et intermédiaire qui comprend la Chine, l’Inde, la Bolivie et le Venezuela émerge comme une voix puissante dans les négociations. La Chine comble joyeusement et agressivement le vide climatique de Trump. Pékin a lancé ses exportations d’énergie renouvelable via Belt and Road, tandis que la moitié de toute la capacité d’énergie propre construite dans le monde en 2024 l’a été en Chine

par Shannon Gibson 1 août 2025

Lorsque le président Donald Trump a annoncé au début de 2025 qu’il retirait les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat pour la deuxième fois, cela a suscité des craintes que cette décision ne sape les efforts mondiaux visant à ralentir le changement climatique et à diminuer l’influence mondiale de l’Amérique.

Une grande question planait en suspens : qui prendrait le relais ? Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer pleinement l’impact à long terme du changement politique des États-Unis en matière de coopération mondiale sur le changement climatique, certains signes indiquent qu’un nouveau groupe de dirigeants se montre à la hauteur de la situation.

Un nouveau retrait américain

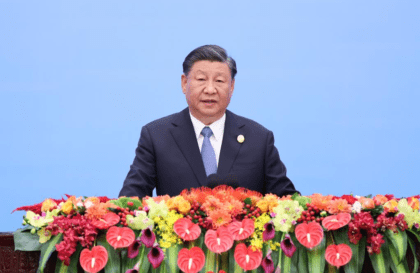

Les États-Unis se sont d’abord engagés dans l’Accord de Paris lors d’une annonce conjointe du président Barack Obama et du président chinois Xi Jinping en 2015. À l’époque, les États-Unis avaient convenu de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 26 % à 28 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2025 et s’étaient engagés à soutenir financièrement les pays en développement pour s’adapter aux risques climatiques et adopter les énergies renouvelables.

Certaines personnes ont salué l’engagement des États-Unis, tandis que d’autres ont critiqué l’engagement initial, le jugeant trop faible. Depuis lors, les États-Unis ont réduit leurs émissions de 17,2 % par rapport aux niveaux de 2005, manquant ainsi leur objectif, en partie parce que leurs efforts ont été entravés en cours de route.

Deux ans seulement après la signature de l’accord historique de Paris, Donald Trump s’est présenté dans la Roseraie en 2017 et a annoncé qu’il retirait les États-Unis du traité, invoquant des préoccupations liées à la perte d’emplois, au poids économique que représenterait la réalisation des objectifs et à l’injustice de la situation, car la Chine, premier émetteur mondial à l’heure actuelle, ne prévoyait pas de commencer à réduire ses émissions avant plusieurs années.

Les scientifiques et certains politiciens et chefs d’entreprise n’ont pas tardé à critiquer la décision, la qualifiant de « myope » et d’« imprudente ». Certains craignaient que l’Accord de Paris, signé par presque tous les pays, ne s’effondre.

Mais il n’en a rien été. Aux États-Unis, des entreprises telles qu’Apple, Google, Microsoft et Tesla ont pris leurs propres engagements pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Hawaï a adopté une loi pour devenir le premier État à s’aligner sur l’accord. Une coalition de villes et d’États américains s’est regroupée pour former l’Alliance climatique des États-Unis afin de continuer à travailler pour ralentir le changement climatique.

À l’échelle mondiale, les dirigeants de l’Italie, de l’Allemagne et de la France ont réfuté l’affirmation de Trump selon laquelle l’Accord de Paris pourrait être renégocié. D’autres venus du Japon, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ont redoublé d’efforts pour soutenir l’accord mondial sur le climat. En 2020, le président Joe Biden a ramené les États-Unis dans l’accord.

Amazon s’est associé à Dominion Energy pour construire des fermes solaires, comme celle-ci, en Virginie. Elles alimentent les services de cloud computing et autres services de l’entreprise. Photo : Drew Angerer / Getty Images via The Conversation

Aujourd’hui, alors que Trump retire à nouveau les États-Unis et prend des mesures pour éliminer les politiques climatiques américaines, stimuler les combustibles fossiles et ralentir la croissance de l’énergie propre dans le pays, d’autres pays intensifient leurs efforts.

Le 24 juillet 2025, la Chine et l’Union européenne ont publié une déclaration commune dans laquelle elles s’engagent à renforcer leurs objectifs climatiques et à les atteindre. Ils ont fait allusion aux États-Unis, faisant référence à « la situation internationale fluide et turbulente aujourd’hui » en disant que « les grandes économies … doivent intensifier leurs efforts pour lutter contre le changement climatique.

À certains égards, il s’agit d’une force de l’Accord de Paris – il s’agit d’un accord juridiquement non contraignant basé sur ce à quoi chaque pays décide de s’engager. Sa souplesse la maintient en vie, car le retrait d’un seul membre ne déclenche pas de sanctions immédiates, ni ne rend obsolètes les actions des autres.

L’accord a survécu au premier retrait américain, et jusqu’à présent, tout indique qu’il survivra au second.

Combler le vide de leadership

D’après ce que j’ai vu lors des réunions internationales sur le climat et des recherches de mon équipe, il semble que la plupart des pays aillent de l’avant. Le Groupe des pays en développement aux vues similaires – un groupe de pays à revenu faible et intermédiaire qui comprend la Chine, l’Inde, la Bolivie et le Venezuela est un bloc qui émerge comme une voix puissante dans les négociations.

Poussés par des préoccupations de développement économique, ces pays font pression sur le monde développé pour qu’il respecte ses engagements de réduction des émissions et d’aide financière aux pays les plus pauvres.

La Chine, motivée par des facteurs économiques et politiques, semble être en train de combler le vide climatique créé par la sortie des États-Unis.

En 2017, la Chine a exprimé sa déception face au premier retrait américain. Il a maintenu ses engagements climatiques et s’est engagé à contribuer davantage au financement de l’action climatique à d’autres pays en développement que ce que les États-Unis s’étaient engagés à verser – 3,1 milliards de dollars contre 3 milliards de dollars.

Cette fois-ci, la Chine utilise son leadership en matière de changement climatique d’une manière qui s’inscrit dans sa stratégie plus large de gagner en influence et en puissance économique en soutenant la croissance économique et la coopération dans les pays en développement.

Dans le cadre de son initiative « la Ceinture et la Route », la Chine a intensifié ses exportations d’énergies renouvelables et son développement dans d’autres pays, notamment en investissant dans l’énergie solaire en Égypte et dans le développement de l’énergie éolienne en Éthiopie.

Bien que la Chine soit toujours le plus grand consommateur de charbon au monde, elle a poursuivi de manière agressive ses investissements dans les énergies renouvelables au pays, notamment le solaire, l’éolien et l’électrification. En 2024, environ la moitié de la capacité d’énergie renouvelable construite dans le monde se trouvait en Chine.

Bien qu’elle n’ait pas respecté la date limite pour soumettre son engagement climatique cette année, la Chine a pour objectif de plafonner ses émissions avant 2030, puis de tomber à zéro émission nette d’ici 2060. Elle poursuit ses investissements majeurs dans les énergies renouvelables, tant pour son propre usage que pour l’exportation.

Le gouvernement américain, en revanche, réduit son soutien à l’énergie éolienne et solaire. La Chine vient également d’élargir son marché du carbone pour encourager la réduction des émissions dans les secteurs du ciment, de l’acier et de l’aluminium.

Le gouvernement britannique a également renforcé ses engagements climatiques alors qu’il cherche à devenir une superpuissance de l’énergie propre. En 2025, elle s’est engagée à réduire ses émissions de 77 % d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990.

Son nouvel engagement est également plus transparent et plus précis que par le passé, avec des détails sur la manière dont des secteurs spécifiques, tels que l’énergie, les transports, la construction et l’agriculture, réduiront leurs émissions. Et il contient des engagements plus forts à fournir des financements pour aider les pays en développement à croître de manière plus durable.

En termes de direction d’entreprise, alors que de nombreuses entreprises américaines sont plus discrètes dans leurs efforts, afin d’éviter de susciter la colère de l’administration Trump, la plupart semblent continuer sur une voie verte – malgré le manque de soutien fédéral et la diminution des règles.

La « America’s Climate Leader List » de USA Today et Statista comprend environ 500 grandes entreprises qui ont réduit leur intensité carbone – émissions de carbone divisées par chiffre d’affaires – de 3 % par rapport à l’année précédente. Les données montrent que la liste s’allonge, contre environ 400 en 2023.

Négociations sur le climat 2025

L’Accord de Paris n’est pas près de disparaître. Compte tenu de la conception de l’accord, chaque pays fixant volontairement ses propres objectifs, les États-Unis n’ont jamais eu le pouvoir de le pousser vers l’obsolescence.

La question est de savoir si les dirigeants des pays développés et en développement peuvent répondre à deux besoins urgents – la croissance économique et la durabilité écologique – sans compromettre leur leadership en matière de changement climatique.

Cette année, la conférence des Nations Unies sur le climat au Brésil, la COP30, montrera comment les pays ont l’intention d’aller de l’avant et, surtout, qui montrera la voie.

Shannon Gibson est professeure d’études environnementales, de sciences politiques et de relations internationales à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences

L’assistant de recherche Emerson Damiano, récemment diplômé en études environnementales à l’USC, a contribué à cet article.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

Views: 3