Semaine 1 de la tournée en Inde : Visions concurrentes du nationalisme indien. Nous allons profiter des weekends d’été pour vous faire connaitre des approches actuelles du monde multipolaire qui est déjà là et qui incite à une autre conception de la culture, des sciences anthropologiques, historiques. Nous vous avons parfois fait partager les écrits de cet universitaire australien Jeff Rich qui est proche de cette école anthropologique de Cambridge, Oxford, et qui avait présenté l’aspect civilisationnel de la Chine. Aujourd’hui toujours dans le sillage d’une enseignante, écrivain de Cambridge, il poursuit son périple. Les anthropologues historiens de l’école de Cambridge sont souvent les héritiers de l’anthropologie matérialiste historique. Celle qui a fait que Marx à la fin de sa vie, passionné par les travaux de Morgan, a conçu le matérialisme dialectique et historique comme produisant l’équivalent de la théorie de Darwin en matière d’analyse de l’évolution humaine dans sa relation avec la nature, l’univers. Ce qui a donné le livre fondamental d’Engels sur l’origine de la famille de la propriété privée et de l’état, et qui a inspiré en URSS et dans les pays socialistes une autre conception de l’histoire universelle qui là aussi revendique l’apport des sciences pour renouer avec le questionnement philosophique sur le devenir de l’humanité autant que sur ses origines.

5 juil.

Ces écoles anglo-saxonnes sont passées souvent après des études sur le terrain à des conceptions plus généralistes mais que le capitalisme dans son viol de l’histoire a volontairement ignorées ou étudiées selon le prisme occidental. L’occident ayant été, selon cette historiographie, la seule dynamique progressiste qu’aient connu ces civilisations. La montée de la Chine et d’autres pays émergents a changé l’angle de regard. Non seulement il existe désormais une approche historique des relations entre pays voisins qui échappent partiellement au prisme occidental, mais l’occident devient à son tour observable, il n’est plus le mètre étalon à l’aune duquel tout se mesure.

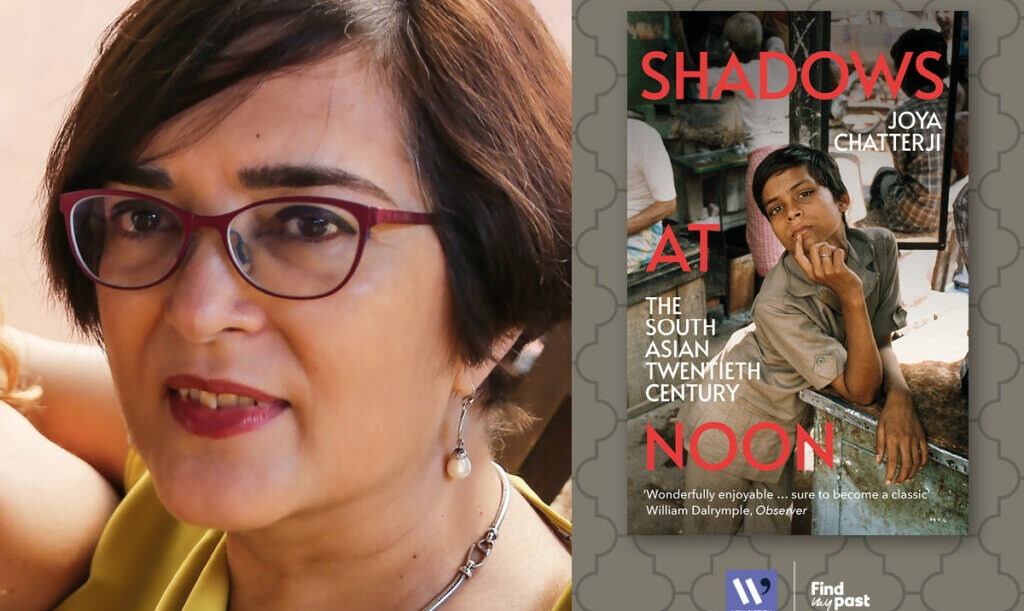

Voici donc après la Chine, comment cet historien anthropologue australien, qui se désigne comme Le World Power World History Tour se rend en Inde et en Asie du Sud. Le guide qu’il choisit pour cette plongée de huit semaines dans l’histoire de l’Inde est Joya Chatterji, Shadows at Noon : The South Asian Twentieth Century. Nous complétons cette introduction par le compte-rendu du site l’Orient le jour du même ouvrage.

Cette semaine, à travers ce regard il explore les visions concurrentes du nationalisme dans la première moitié du XXe siècle en Asie du Sud. Et ce n’est pas un hasard s’il commence ce périple à partir du continent pivot, nouveau centre de gravité. J’ignore si l’auteur a lu les textes de Marx que nous analysons en ouverture de notre livre mais le fait est qu’après la Chine, il se retrouve comme Marx dans une étude comparative sur l’alternative Chine-USA, avec la tentative cette fois de nous faire partager l’histoire de cet autre pays continent, de ses révolutions et de ses liens avec la domination anglosaxonne.

La démarche part d’un livre :

L’Asie du Sud est si surprenante, si fascinante, si complexe et si troublante que, pour ma part, je reste envoûté, toujours animé par la volonté de tout comprendre. Bien que je sache qu’une telle compréhension est impossible, je continue à la chercher comme un papillon de nuit qui se frappe sur une lampe-tempête. Je cherche la lumière, je vois des ombres.

Chatterji, Ombres à midi

Mes historiens préférés sont pluralistes. Ils savent que le passé et le présent sont des métamorphes qui ne peuvent pas être cernés par une seule histoire. Comme Joya Chatterji, ils cherchent les lumières, ils trouvent beaucoup d’ombres. Ils explorent les identités et découvrent les différences.

J’ai découvert Joya Chatterji à travers Shadows at Noon, qui a remporté le prix d’histoire Wolfson en 2024. C’était fortuit. Je cherchais une histoire globale de l’Inde qui ne soit ni trop académique, ni trop populaire ; ni densément chronologique, ni abstraitement sociologique ; pas écrit d’un point de vue sentimental anglo-américain, ni d’un point de vue nationaliste combatif ; pas seulement l’histoire politique, ni la culture abstraite de la vie sociale. Shadows at Noon était un choix parfait.

J’ai donc fait de ce livre le point central de la partie indienne du World History World Tour. Au cours des huit prochaines semaines, nous ferons une « lecture lente » de ce livre, et je pimenterai le plat avec des recommandations de livres hebdomadaires qui offrent d’autres perspectives. Chaque article vous donnera un aperçu de l’Asie du Sud au XXe siècle. Cependant, vous gagnerez beaucoup plus en lisant le livre de Chatterji en même temps que ces articles hebdomadaires.

Récits d’une Inde d’ombres et de lumières

OLJ / Par Wissam SAADÉ, le 6 mars 2024 à 23h00

Récits d’une Inde d’ombres et de lumières

D.R.

Joya Chatterji s’engage dans un voyage à travers les méandres des Ombres en plein midi, qui se déploient sur un siècle tumultueux, dans ce qui fut, jusqu’en 1947, unifié sous l’emprise du « Raj britannique ». Avec maestria, elle retrace tout au long de son ouvrage, l’histoire vécue de ce qui est devenu, après le partage des territoires du « Raj » entre l’Inde et le Pakistan en 1947, puis avec la séparation du Bangladesh d’avec le Pakistan en 1971, trois projets de nations engendrés par des moments de « démixtion » où certains groupes devaient s’intégrer à une « majorité nationale » sur la base de la religion ou de la langue, laissant les autres stigmatisés comme des « minorités nationales » condamnées à une allégeance impossible à prouver, quel que soit leur comportement.

Historienne de renom dans le domaine des études sur la partition à Cambridge, Chatterji navigue habilement entre thématique et chronologie, refusant de se limiter à la seule complexité politique. Elle s’attache plutôt à donner vie aux processus de décolonisation, de construction nationale, aux fractures idéologiques et sociales, à la myriade des préjugés, des traditions en mutation, mais aussi aux saveurs et aux goûts, qu’ils soient culinaires ou artistiques, à travers ses propres souvenirs personnels et familiaux, ainsi qu’à travers les récits des gens. Sa fresque vise à faire cohabiter les grands hommes et femmes avec ceux qui se trouvent du mauvais côté de l’Histoire, en marge de celle-ci. Pèlerinages, street food, assassinats, émeutes, cinéma et romans trouvent leur place dans cette mosaïque vivante qui cherche à décrypter le processus continu de construction des trois nations qui se sont développées, non toujours conformément à ce que les ingénieries de la construction nationale ambitionnaient. Comme le répète l’auteure, malgré la partition, l’Inde et le Pakistan ne se sont pas envolés vers des coins éloignés de l’univers. Ils sont restés exactement où ils étaient, blottis l’un contre l’autre dans les mêmes écosystèmes. Elle révèle également que son livre est né dans un espace diasporique, encouragée par ce qu’elle a pu observer en abondance à l’université anglaise où elle enseigne : que ces jeunes Sud-Asiatiques se rencontrent – souvent pour la première fois – et réalisent qu’en fait, ils ressemblent plus à leurs voisins qu’aux étudiants d’autres pays et continents, et qu’ils ont les mêmes épices sur leurs étagères, les mêmes paquets de riz et de lentilles, et les mêmes couteaux d’épluchage.

Joya évoque les souvenirs de son enfance à New Delhi. « Nous résidions alors en périphérie de la ville. Enfant, j’entendais les chacals hurler la nuit ; chaque matin, je me réveillais au cri du paon. Les nuits d’hiver claires de Delhi étaient glaciales : nous nous levions avec des givrages d’une beauté éphémère. Aujourd’hui, la ville est enveloppée de gaz nocifs, et les chacals ont depuis longtemps disparu. » Issue d’une famille aisée, son père était brahmane et sa mère anglaise. Son premier souvenir politique remonte à ses sept ans, lorsqu’une guerre de deux semaines éclata entre l’Inde et le Pakistan, en 1971. Delhi n’est pas loin de la frontière. Elle admet : « La socialisation anti-pakistanaise à laquelle nous étions exposés – même en tant qu’enfants d’athées de gauche – était intense. » Elle est toujours surprise par la façon dont les nations fragiles ont pu renforcer une animosité au point de faire de la partition l’équivalent d’un processus naturel, d’un séisme massif qui devait engendrer ces États-Nations au détriment de toute autre possibilité.

Or, une tradition d’amalgame entre l’hindouisme et l’appartenance nationale a souvent été entretenue par les réformateurs hindous dans l’Inde britannique, rendant ainsi difficile la démêler pour ensuite convaincre la majorité des musulmans de la pertinence de rester unifiés avec la majorité hindoue au sein d’une même nation. De surcroît, un mouvement contre les partisans d’une nation inclusive s’est développé, incarné par le « nationalisme hindou » qui a vivement critiqué la modération de Gandhi, en l’accusant d’avoir cédé aux musulmans et d’avoir été responsable du partage de la patrie indivisible. Parallèlement, le réformateur Syed Ahmed Khan considérait que le modernisme, l’allégeance à l’Empire britannique et la distinction des musulmans de l’Inde en tant que « peuple à part », différent des hindous, étaient indissociables. Cependant, le Pakistan, une utopie rêvée par le poète Mohammad Iqbal, prendra une toute autre dimension, une fois incarnée dans la réalité. Cela confère, de manière paradoxale, une autre dimension à l’affirmation du même Iqbal : « Les nations naissent dans le cœur des poètes ; elles prospèrent et meurent entre les mains des politiciens. » En effet, ni la poésie d’Iqbal ni sa pensée ne pouvaient fournir un plan pour construire le Pakistan. En revanche, l’autorité de Mohammad Ali Jinnah sur le peuple du Pakistan était profonde. Cependant, lui (avec son épouse parsie et sa foi incertaine) n’incarnait pas le « calife pieux » de l’histoire capable de représenter la conscience islamique commune qu’Iqbal avait revendiquée pour le peuple. Ensuite, Jinnah, surnommé « Baba e-Quam », le père de la nation, s’est éteint juste après l’indépendance de son pays, laissant ce dernier naviguer entre clivages régionaux, dictatures militaires et islamistes.

Quant à l’Inde, son histoire politique se reflète dans l’histoire du rapport de son élite au pouvoir avec son cinéma. Chatterji fustige la mentalité « belle-mère » (à comprendre comme insensible) de l’État : ni le Raj ni la République ne considéraient comme leur affaire de soutenir le cinéma de Bombay. Pour Jawaharlal Nehru, la radio était la principale technologie moderne pour prêcher didactiquement au peuple. Son éducation angliciste le rendait mal à l’aise avec de nombreux aspects de l’Inde, et les films « crus » n’étaient pas son truc. Ce qu’il manquait, malgré tout son sécularisme, c’était que le cinéma de Bombay, jusqu’aux années 1990, continuait d’être une industrie de tous les talents, employant des personnes de toutes les confessions religieuses à chaque étape du processus. Aucun message subtil ne pouvait persuader le public de ne pas aimer à la fois les acteurs musulmans et hindous.

En contraste avec l’attitude snob de Nehru envers les films de Bollywood, la droite nationaliste s’implique profondément dans ce domaine pour « purger le rôle de la mafia (musulmane) dans les finances cinématographiques ». Le gouvernement du BJP a finalement reconnu le cinéma comme une industrie, mais jamais comme une « culture ». Selon l’historienne, cette droite revivaliste, se prétendant plus en contact avec les « masses » hindoues, méprise également Bollywood, tout comme ses prédécesseurs, bien que pour des raisons différentes, et cherche à lui imposer un pendant de rigorisme moral à tout prix.

Shadows at Noon. The South Asian Twentieth Century de Joya Chatterji, Bodley Head, 2023, 864 p.

Views: 1