Dans notre livre « Quand la France s’éveillera à la Chine, la longue marche vers un monde multipolaire », après avoir posé dans notre introduction l’hypothèse de l’adhésion de la France à ce monde multipolaire y compris à travers les BRICS, pour exposer ce que dit réellement la Chine, nous avons jugé indispensable de rompre avec les stéréotypes xénophobes qui selon nous bloquent la capacité d’initiative française. Notons que dès le premier chapitre, il nous a semblé nécessaire de mettre cette démarche de rupture avec l’illusion du savoir spontané – qui est la caractéristique des anciennes populations colonisatrices et de l’occident hégémonique – sous l’éclairage conceptuel de Marx. Dans des textes souvent méconnus, nous avons montré la différence que celui-ci fait entre l’Inde et la Chine et qui explique effectivement le choix du socialisme derrière un parti communiste. Et il est frappant de constater que cette différence perdure plus que jamais aujourd’hui. Il est à la fois nécessaire de s’inspirer de Marx tout en apportant des éléments d’éclaircissements qui relèvent d’une situation contemporaine et qui apportent un approfondissement théorique sur sa conception de la mondialisation et celle de l’impérialisme chez Lénine. Ce que ne permet pas le texte ci-dessous qui a cependant le mérite de nous alerter sur l’idée d’une nécessaire rupture avec ce qu’il appelle « la zone de confort » et nous osons affirmer que les nations occidentales, les Etats-Unis mais également la France connaissent tous les symptômes de l’incapacité à investir dans le facteur humain parce qu’elles sont la proie d’une caste financiarisée, avide et avare qui tente par tous les moyens d’interdire l’innovation collective autant qu’individuelle.

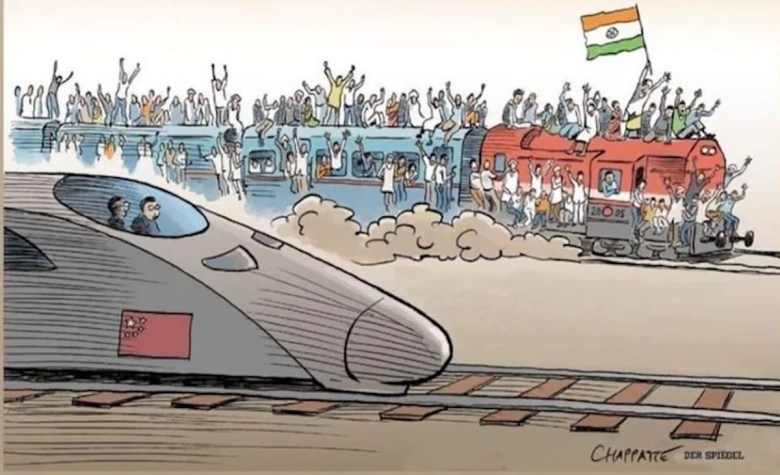

Ce qui est abordé ici à travers la notion floue d’inconfort est la capacité d’un peuple, d’une nation et de leurs dirigeants à faire face avec courage et lucidité à une situation où il y a obligation de changer de stratégie pour poursuivre le but de toute nation qui est officiellement sa souveraineté, son développement. Et par certains aspects effectivement l’opposition entre l’Inde et la Chine décrite ici est bien celle de Marx, dont dans notre livre nous montrons que l’Inde demeure la proie des divisions ethniques, religieuses, de castes qui soumettent l’Inde à une classe dominante, qui est toujours de fait elle-même soumise aux colonisateurs, alors que le peuple chinois à la fois uni et rebelle face à l’étranger s’avère en capacité d’imposer ses propres dirigeants.

Récemment le président Xi a interpellé Modi en insistant sur le fait que l’Inde négligeait trop « le facteur humain » et cela sous-entendait à la fois les buts et les moyens du développement autant que la capacité de l’Inde à se libérer de son tropisme vers la Grande-Bretagne ou les USA. Si l’analyse ci-dessous pèche par l’incapacité à mettre en question les a priori de l’occident sur lui-même, elle a le mérite de poser a contrario le problème réel qui aujourd’hui condamne la plupart des nations, des classes sociales et des partis politiques qui se condamnent eux-mêmes à une fin inexorable pour ne pas avoir le courage de penser hors des cadres « de confort » qu’ils se sont eux-mêmes créés et qui interdisent l’intervention populaire salvatrice.

On peut et on doit développer plus que ne le fait le texte ci-dessous, s’interroger sur trois questions entre autres. La première est ce qui condamne une civilisation, une nation mais aussi n’importe quel collectif comme un parti politique à savoir les divisions de classe ossifiées par la « tradition », par l’incapacité à la mobilité, à l’expression des antagonismes et l’on s’aperçoit quoiqu’en dise le texte que c’est désormais le propre des civilisations occidentales y compris les USA de présenter ce visage de divisions infranchissables tant sur le plan économique qu’en ce qui concerne le caractère quasi sacré de ce qui peut ou ne peut pas être dit. Et l’on sent bien par exemple à quel point il y a des sociétés bloquées, malades et condamnées par exemple Israël. Mais la France n’est pas loin. La seconde réflexion porte sur la manière dont ces divisions et leur impossible expression politique pèse sur la structure même de la société à savoir sa capacité à faire face au développement scientifique et technique, à la relation des êtres humains et de leur éducation en matière de recherche et de formation. La troisième question concerne l’aspect concret du déclin à savoir la stagnation et la récession des salaires et de la productivité. C’est à l’éclairage de l’audace que ladite société à affronter ces questions que l’on peut cette fois aborder la manière phénoménale dont elles se présentent à savoir l’immigration et l’identité religieuse.

Enfin dernier point, qui concerne notre livre mais également ce blog qui n’est affilié à aucun parti et tente de conserver une vision critique et un débat ouvert qui fat cruellement défaut à la France, nous pensons qu’il existe aujourd’hui une porte entrouverte par le PCF avec l’amorce d’une volonté de sortir de la zone non pas de confort mais d’inertie et de tension, d’angoisse pour la majorité en abordant ces questions. Il faut pousser la porte plus encore. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

par Ravi Kant 17 mai 2025

par Ravi Kant 17 mai 2025

Ce ne sont pas les questions faciles qui façonnent une nation. Ce n’est pas le confort qui construit la grandeur. Si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est bien ceci : le vrai progrès naît de l’inconfort.

Trop souvent, les sociétés tombent dans le piège de la sécurité – en protégeant les vieilles croyances, en évitant les frictions et en choisissant la voie de la moindre résistance. Mais aucune grande histoire, aucun succès durable n’est jamais venu du fait de rester à l’aise. Les nations, comme les individus, sont détruites non pas par ce qu’elles affrontent, mais par ce qu’elles refusent d’affronter.

Tout au long de l’histoire, le destin des pays n’a pas dépendu uniquement des guerres, des dirigeants ou de la richesse, mais de leur volonté de poser les questions inconfortables. Celles qui font mal. Celles qui mettent au jour les contradictions, menacent l’orgueil et obligent à rendre des comptes avec le passé.

Refuser d’affronter des vérités inconfortables peut être plus dommageable que toute menace extérieure. L’Union soviétique s’est effondrée non pas à cause de pressions extérieures, mais à cause de son refus de remettre en question son idéologie rigide. La leçon n’est pas que la remise en question est un gage de succès. C’est que le refus de remettre en question garantit l’échec.

Si l’Amérique ne s’était pas demandé pourquoi les Afro-Américains étaient traités comme des citoyens de seconde zone, elle serait peut-être encore piégée dans un racisme institutionnel plus profond. Le mouvement des droits civiques est né de la confrontation, pas du confort.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne s’est demandé comment elle avait permis à l’Holocauste de se produire, choisissant de faire face à son passé. En se souvenant, et non en niant, elle est passée du statut d’agresseur à celui d’ancrage moral de l’Europe.

Le plus grand exemple est la Chine. Deng Xiaoping a posé la question de l’impensable : cette version du communisme est-elle vraiment au service de notre peuple ? Puis, au lieu d’abandonner le communisme, il l’a réimaginé – en le mêlant aux réformes du marché et à l’ambition mondiale.

Le résultat ? La montée d’un État capitaliste-communiste comme le monde n’en avait jamais vu. La clé n’était pas l’idéologie. C’était l’introspection.

De la révolution à la renaissance : le rêve de Deng d’une nation d’hommes capables

Avant l’ère de Deng, la Chine était une société féodale rigide dominée par quelques élites et une idéologie stricte. La Révolution culturelle sous Mao a aggravé la crise, provoquant une persécution et un chaos généralisés.

À la fin des années 1970, la Chine a été confrontée à un choix : s’en tenir à la doctrine marxiste traditionnelle ou réinventer sa société et son économie. Deng Xiaoping a pris deux mesures audacieuses : d’abord par une révolution sociale qui a démantelé les structures féodales, puis par une modernisation économique pragmatique.

Il a commencé par réhabiliter des millions de personnes persécutées pendant la Révolution culturelle, en leur rendant leur dignité et en favorisant la réconciliation nationale. En 1978, Deng Xiaoping a lancé la « politique de la porte ouverte », invitant les investissements étrangers et intégrant la Chine dans l’économie mondiale. Ceci, ainsi que ses réformes plus larges, a alimenté une croissance rapide : le PIB de la Chine a augmenté de 9,5 % par an de 1978 à 2013, sortant 800 millions de personnes de la pauvreté en quatre décennies.

Dans le cadre des « quatre modernisations », Deng a donné la priorité à l’éducation, à la technologie, à la défense nationale et à l’agriculture, créant une main-d’œuvre qualifiée qui a permis à la Chine de devenir la deuxième plus grande économie du monde.

L’accent mis par la Chine sur l’innovation et le talent plutôt que sur l’idéologie a entraîné des progrès rapides. Le taux d’alphabétisation est passé de 20 % (1949) à 97 % (2020). Elle produit aujourd’hui 1,4 million d’ingénieurs par an, est en tête des doctorats en STIM et compte plus de 100 millions de petites et moyennes entreprises générant 60 % du PIB et 80 % des emplois.

L’essor de la Chine est enraciné dans l’investissement à long terme dans le capital humain, ce qui en fait un leader mondial de l’intelligence artificielle, de l’informatique quantique et de la technologie spatiale. L’accent mis par Deng sur les solutions pratiques plutôt que sur l’idéologie a permis à la Chine de passer de la pauvreté à la prospérité.

En brisant les structures féodales et en adoptant des réformes de marché, la Chine a reconstruit son économie et a favorisé une nation de citoyens compétents et avant-gardistes qui donnent du pouvoir à la nation.

Recensement des castes : s’attaquer au talon d’Achille de l’Inde

L’Inde se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, tout comme la Chine dans les années 1970. Terre au vaste potentiel, l’Inde n’est pas freinée par le talent ou la vision, mais par sa réticence à remettre en question les croyances profondément enracinées sur les castes.

Le système des castes a longtemps perpétué l’inégalité et les opportunités limitées. C’est le talon d’Achille de l’Inde.

Cependant, un changement majeur est en cours. En avril 2025, après un plaidoyer persistant de l’opposition et de la société civile, le gouvernement indien a accepté de mener un recensement national des castes dans le cadre de l’enquête décennale sur la population. Cette étape est essentielle pour démanteler les structures féodales et permettre l’élaboration de politiques inclusives et fondées sur les données.

J’ai longtemps plaidé dans mes chroniques en faveur d’un recensement des castes, car les forces de l’Inde sont éclipsées par les défauts profondément enracinés du système des castes. Le recensement est un pas en avant dans la lutte contre les injustices historiques et la promotion d’un développement équitable, mais le véritable défi consiste à transformer les données en politiques qui favorisent la justice sociale et l’inclusion.

Un recensement des castes, suivi de réformes agraires, puis de réformes industrielles, mettra l’Inde sur la bonne voie, tout comme la Chine. L’Inde doit apprendre de la Chine à investir dans le capital humain et à garantir l’égalité des chances pour tous, quelle que soit leur caste.

Pour que l’Inde se relève, elle doit d’abord démanteler ses croyances internes traditionnelles et se poser des questions inconfortables pour libérer son potentiel. Le jour où nous choisirons la compétence plutôt que la complaisance, l’équité plutôt que le droit et la nation plutôt que l’étroitesse d’esprit, l’ascension de l’Inde ne sera pas seulement possible, elle sera inévitable.

Ravi Kant

Ravi Kant est chroniqueur et correspondant pour Asia Times basé à New Delhi. Il écrit principalement sur l’économie, la politique internationale et la technologie. Il a une vaste expérience dans le monde financier et certaines de ses recherches et analyses ont été citées par le Congrès américain, l’Université Harvard et Wikipédia (Chinese Dream). Il est également l’auteur du livre Coronavirus : une pandémie ou une plandémie. Il tweete @Rk_humour.Autres titres de Ravi Kant

Joignez-vous à la conversation

4 Commentaires

Ashwin JosephDit:L’Inde est toujours aux prises avec le concept de sa nation. Avant que les nationalistes hindous ne prennent le pouvoir, il était censé être un État démocratique laïc, contrairement à leur voisin occidental. Aujourd’hui, une grande partie des Indiens veulent un État-nation ethno-sectaire, y compris les pires victimes du système des castes. La vraie question est de savoir quand ce pays sortira de cette crise nationale d’adolescence.

un_momentoDit:Pourquoi?

Parce que tous les gens, cultures, gouvernements, nations, religions, etc. ne sont pas identiques.HongkonerDit:L’Inde devrait d’abord apprendre du Japon et de la Chine sur la façon d’améliorer ses infrastructures et son efficacité. Sans autoroutes, chemins de fer, trains à grande vitesse, ports et aéroports, il ne pourra jamais faire grand-chose sur l’industrie manufacturière. Soyez humble et apprenez. Il suffit de regarder Singapour et de copier le modèle.

Bob conservateurDit:Pour que l’Inde se lève, elle doit arrêter de déféquer à l’air libre. Il doit cesser de se reproduire comme des lapins. Il doit cesser de traiter les femmes comme des biens meubles. Il doit être plus autocritique. Il doit être moins religieux. La liste est interminable. Le mieux que cela puisse être, c’est comme l’Amérique. Ce n’est pas dire grand-chose, du tout. Il n’atteindra certainement pas le Nirvana que la Chine est en passe de devenir. L’Inde ne sait pas comment résoudre les problèmes.

Views: 2