Les visites de Trump en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis ont permis d’obtenir des contrats avec de grandes entreprises, mais n’ont rien fait pour résoudre la double crise de Gaza et de l’Iran. Un des aspects sur lequel nous insistons aujourd’hui, à savoir comment le monde multipolaire parait faire ressurgir la profondeur historique de relations que nous n’avons jamais maitrisées est mis en évidence dans les limites de l’entente réelle entre Trump et les monarchies pétrolières. C’est ce qu’avait très bien vu Primakov à propos de l’incapacité pour les USA d’être les héritiers de l’Angleterre dans le « grand jeu ». Paradoxalement cette incapacité politique qui parait le produit d’une histoire intangible est au contraire pour nous le produit de la lutte des classes à l’ère d’une révolution scientifique et technique, ce qui dans Marx retrouve Hegel, la longue marche du prolétaire dans son émancipation, et qui ne peut être résolu par marchandage. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

par Shahram Akbarzadeh15 mai 2025

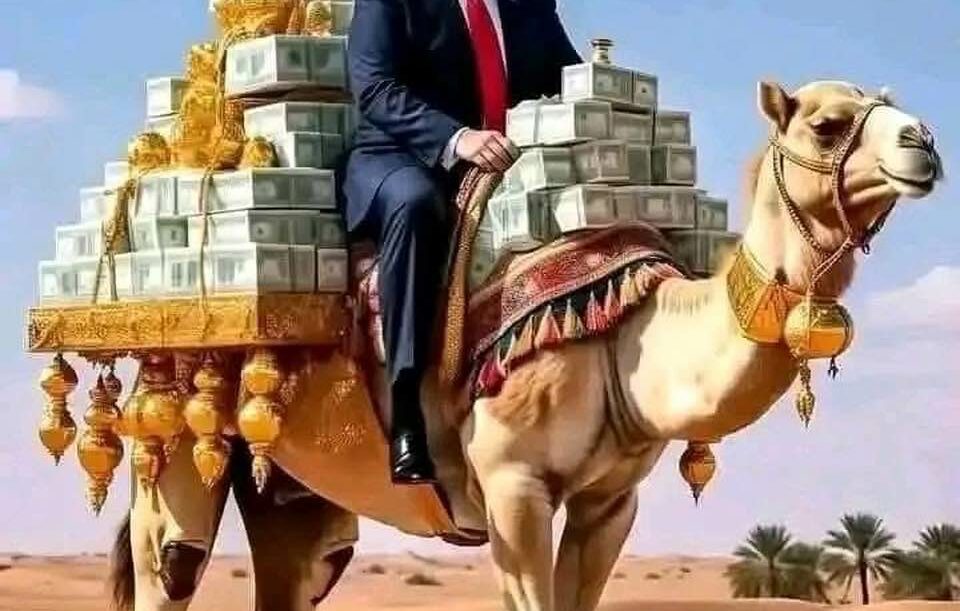

La visite du président américain Donald Trump dans les États arabes du Moyen-Orient cette semaine a généré de nombreux accords de plusieurs milliards de dollars. Il a déclaré que plus de 1 000 milliards de dollars d’accords avaient été signés avec l’Arabie saoudite seulement, bien que le total réel soit probablement beaucoup plus bas.

Le Qatar a également passé une commande de 210 avions Boeing, un contrat d’une valeur de 96 milliards de dollars. Trump présentera sans doute ces transactions comme un succès majeur pour l’industrie américaine.

Le voyage a également contribué à répondre aux inquiétudes concernant le désengagement des États-Unis du Moyen-Orient. Pendant plus d’une décennie, les élites locales ont considéré que l’attention de Washington s’éloignait de la région.

Ce voyage a été une réaffirmation de l’importance du Moyen-Orient – en particulier de la région du Golfe – pour la politique étrangère des États-Unis. Il s’agit d’un signal important à envoyer aux dirigeants du Moyen-Orient qui font face à des intérêts concurrents de la Chine et, dans une moindre mesure, de la Russie.

Et d’un point de vue politique, la levée des sanctions de Trump contre la Syrie et sa rencontre avec l’ancien rebelle, aujourd’hui président, Ahmed al-Sharaa ont été très significatives – à la fois symboliquement et pratiquement.

Jusqu’à récemment, al-Sharaa était inscrit par les États-Unis sur la liste des terroristes avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Cependant, lorsque ses forces ont chassé le dictateur Bachar al-Assad du pouvoir en décembre, il a été accueilli avec prudence par de nombreux membres de la communauté internationale.

Les États-Unis avaient investi des ressources considérables pour chasser Assad du pouvoir, de sorte que sa chute était un motif de célébration, même si elle a été causée par des forces que les États-Unis avaient considérées comme terroristes.

Ce revirement rapide est vertigineux. Dans la pratique, la levée des sanctions contre la Syrie ouvre les portes aux investissements étrangers dans la reconstruction du pays après une longue guerre civile. C’est aussi l’occasion pour l’Arabie saoudite et le Qatar, ainsi que pour la Turquie, d’étendre leur influence en Syrie aux dépens de l’Iran.

Pour un leader qui se dit négociateur, tous ces éléments peuvent être considérés comme des résultats positifs d’un voyage de trois jours.

Cependant, Trump a évité de s’engager dans les négociations diplomatiques et politiques beaucoup plus délicates nécessaires pour mettre fin à la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza et trouver un terrain d’entente avec l’Iran sur son programme nucléaire.

Pas de solution en vue pour les Palestiniens

Trump a évité la tragédie en cours à Gaza et n’a proposé aucun plan pour une solution diplomatique à la guerre, qui s’éternise sans fin en vue.

Le président a fait part de son désir de voir une normalisation des relations entre les États arabes et Israël, sans reconnaître la principale pierre d’achoppement.

Alors que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n’aiment pas le Hamas, la guerre de Gaza et la misère infligée aux Palestiniens ont fait en sorte qu’il leur est impossible d’ignorer la question. Ils ne peuvent pas simplement sauter Gaza pour normaliser leurs relations avec Israël.

Au cours de son premier mandat, Trump espérait que la question palestinienne pourrait être mise de côté pour parvenir à la normalisation des relations entre les États arabes et Israël. Cela a été partiellement réalisé avec les accords d’Abraham, qui ont vu les Émirats arabes unis et trois autres pays à majorité musulmane normaliser leurs relations avec Israël.

Trump croyait sans doute que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas convenu juste avant son investiture serait maintenu – il l’avait promis pendant la campagne électorale américaine.

Mais après qu’Israël a rompu unilatéralement le cessez-le-feu en mars, promettant de poursuivre son bombardement aveugle de Gaza, il a appris à ses dépens que la question palestinienne ne peut pas être facilement résolue ou balayée sous le tapis.

L’aspiration palestinienne à un État doit être considérée comme une étape indispensable vers une paix durable et une stabilité régionale.

Il est révélateur que Trump ne se soit pas arrêté en Israël cette semaine. Un ancien diplomate israélien a déclaré que c’était un signe que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait perdu son influence sur Trump.

Il n’y a rien que Netanyahu ait que Trump veuille ou qu’il puisse lui donner, contrairement aux Saoudiens, aux Qataris ou aux Émiratis.

Une rhétorique plus dure pour l’Iran

Trump n’avait pas non plus de nouveaux détails ou d’initiatives à annoncer sur les pourparlers nucléaires iraniens, au-delà de son désir de « conclure un accord » et de sa répétition des menaces passées.

Au moins quatre cycles de pourparlers ont eu lieu entre l’Iran et les États-Unis depuis le début du mois d’avril. Alors que les deux parties sont positives quant aux perspectives, l’administration américaine semble divisée sur le résultat escompté.

L’envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le secrétaire d’État, Marco Rubio, ont appelé au démantèlement complet de la capacité de l’Iran à enrichir de l’uranium, comme garantie sûre contre la militarisation potentielle du programme nucléaire.

Trump lui-même, cependant, a été moins catégorique. Bien qu’il ait appelé au « démantèlement total » du programme nucléaire iranien, il a également déclaré qu’il était indécis quant à savoir si l’Iran devrait être autorisé à poursuivre un programme d’enrichissement civil.

La capacité de l’Iran à enrichir de l’uranium, bien qu’elle soit sous surveillance internationale, est une ligne rouge pour les autorités de Téhéran – elles n’y renonceront pas.

Le fossé entre l’Iran et les États-Unis semble s’être creusé cette semaine après l’attaque de Trump contre l’Iran en tant que « force la plus destructrice » au Moyen-Orient. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié les remarques de Trump de « pure supercherie » et a souligné que le soutien américain à Israël était la source de l’instabilité dans la région.

Rien de tout cela n’a fait avancer les perspectives d’un accord nucléaire. Et bien que sa visite en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis ait été marquée par le faste et la cérémonie, il ne partira pas plus près de résoudre deux défis de longue date qu’à son arrivée.

Shahram Akbarzadeh est directeur du Forum d’études sur le Moyen-Orient (MESF) de l’Université Deakin

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

Views: 3