Ce texte magnifique et il s’en trouve d’autres tout aussi lucides à foison dans Aragon journaliste (Les annales de la Société des Amis d’Aragon et Elsa Triolet, éditions Delga) publié par Delga qui décidément auront représenté dans notre débâcle actuelle un point d’ancrage irremplaçable. En 1933, il s’agit d’une période de confusion comparable à la nôtre dans laquelle la France, ses élites politiques et artistiques se noient… le masque de la noyée de la Seine (1) a non seulement alimenté la longue rêverie d’Aurélien et la trahison qui rend l’amour de Bérénice impossible, mais on pouvait voir ce masque exposé en 1981, Mitterrand président, dans l’appartement de la rue de Varenne à proximité d’un « autel » édifié à Georges Marchais, son livre le défi démocratique. Aragon avait coutume de rassembler sur une table des objets, des œuvres d’art qui disaient son état d’esprit politique du moment comme il agrafait avec des punaises rouges au milieu de chef d’œuvre des photos et cartes postales. Peut-être était-ce sa manière de répondre à la proclamation de Hegel sur « l’art appartenant au passé (devenu la mort de l’art) symbolisé par le musée », ce qui est passé devient futur par la transmutation de classe puisque l’art a acquis son autonomie dans une ouverture au peuple écarté jusqu’ici de l’appréciation alors qu’il demeurait l’inspirateur véritable des plus grands, la rupture avec tous les académismes. Quelque chose assez comparable à la collection de Warburg en réponse au nazisme, un nouvel atlas des œuvres était alors indispensable. L’appartement de Louis Aragon, entre la loge de concierge et un musée, était-il déjà cet Atlas de Warburg dans lequel à travers le masque de la noyée son engagement communiste s’était arraché au plus proche représenté par le voyage au bout de la nuit de Céline comme de son alter ego collaborationniste : Pierre Drieu la Rochelle. Comment grâce à son Parti il avait pu s’arracher à Barrès et à d’autres tout en gardant l’essence de la France et en ne reniant rien, un temps qui devrait beaucoup parler au nôtre. (note de Danielle Bleitrach)

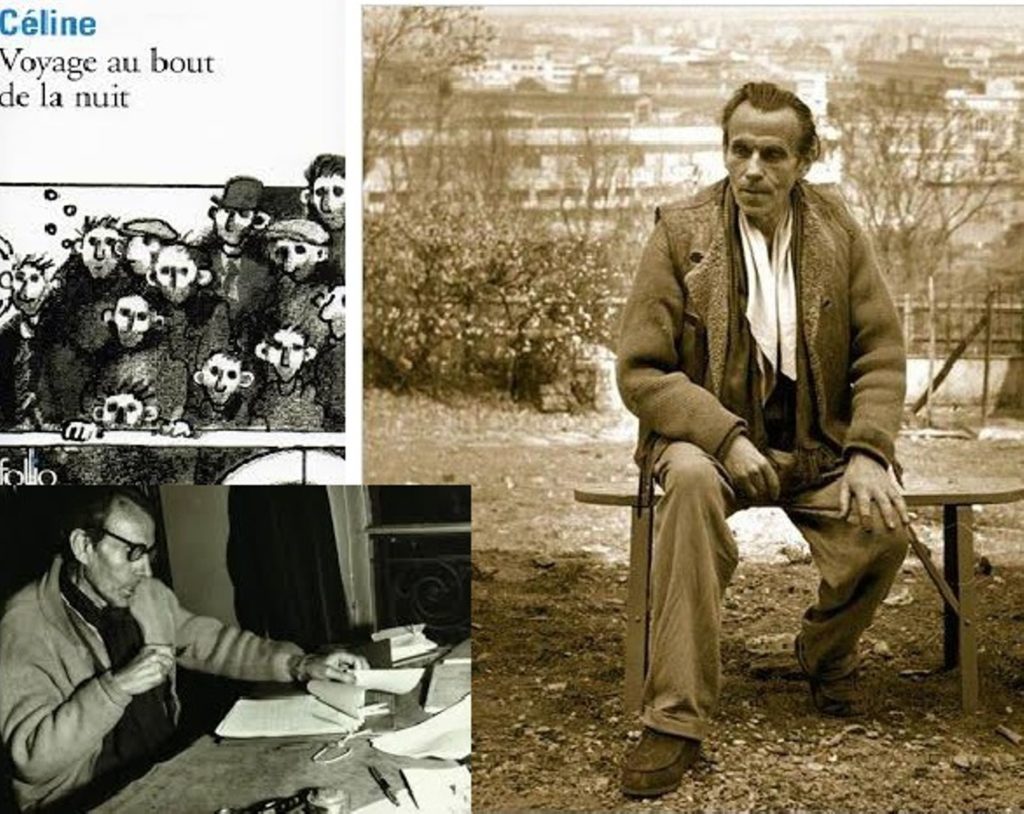

Céline a occupé une part non négligeable de l’actualité littéraire de l’année 2022 comme des précédentes : célébrer son génie est un pont-aux-ânes, qui fournit le petit frisson de l’insupportable. En 1933, Aragon, lisant L’Eglise, lui avait consacré une longue étude, après avoir comme tout un chacun reçu le choc du Voyage au bout de la nuit lors de sa parution l’année précédente, roman qu’Elsa Triolet traduira en russe. L’étude de 1933 est parfois citée par les spécialistes pour une expression d’Aragon admirable, « la Joconde du suicide », à propos du masque de la noyée de la Seine qui traverse L’Eglise, comme il alimentera plus tard une longue rêverie fantasmatique sous la plume d’Aragon dans Aurélien. Bien avant cette rencontre des imaginaires, l’article dont nous republions un extrait significatif, demeure à nos yeux exemplaire, et sa connaissance permettrait de gagner bien du temps dans les débats autour de Céline aujourd’hui. Aragon y reconnaît le grand écrivain, y diagnostique précisément les impasses intellectuelles et éthiques, y pressent les dérives et souhaite d’abord en avertir Céline lui-même. Comme l’écrivait fort à propos François Eychart en préface à Aragon journaliste (Les annales de la Société des Amis d’Aragon et Elsa Triolet, n° 23, éditions Delga) : « Tout ce qui menace d’ores et déjà d’emporter Céline du côté où il va tomber est relevé. On peut le lire comme une main tendue à un homme en train de se noyer ».

[…] On prend soin de nous dire que L’Eglise a été écrite avant le Voyage : ce n’en serait donc pas une resucée. Nous sommes des gens simples, et cela ne nous touche pas, ayant lu d’abord le Voyage. L’Eglise est donc la même monnaie d’une pièce qui a eu déjà une forte circulation. Deux apports particuliers distinguent cependant ce livre de son devancier : l’acte de la S.D.N., l’apologie de la beauté féminine au dernier acte.

Il faut dire que la satire de la S.D.N. n’est guère touchante. Bardamu enfonce des portes arrachées. En premier lieu, l’auteur ironise sur la S.D.N. de 1923, et c’est bien un peu rétrospectif à l’époque de Hitler, du Maroc, et de la Mandchourie. L’audace de la critique ne dépasse guère celle, habituelle, des revues. Le petit-bourgeois antiparlementariste n’est pas très différent qu’il s’appelle Rip ou Céline.

Mais un trait marque plus particulièrement ici le Dr Bardamu. L’antisémitisme. Oh, un antisémitisme assez passif! Notre homme voyage sur un bateau qui s’appelle le Youpinium; à Genève, il nous montre que les fils de la S.D.N. sont tenus par des messieurs qui s’appellent Yuddenzweck, Mosaïc, Moïse. Gens intelligents d’ailleurs, un peu sentimentaux. Ce n’est pas le Dr Bardamu qui donnera l’ordre des pogromes, mais, n’est-ce pas ? il les regardera venir comme le reste.

Si, dans la banlieue de Paris où Bardamu-Céline aime venir échouer avec son bagage scientifico-sceptique, nous le voyons ne pas trop se déplaire à la fréquentation des petites gens, des ouvriers, voire des agents de police, nous aurions tort de croire que c’est le fait d’une sympathie marquée. Petit propriétaire, par essence, Bardamu exploite ici les économies de celui qui était Robinson dans le Voyage, un ancien fonctionnaire colonial dans L’Eglise. N’ayant guère la possibilité de se faire ailleurs la situation qui lui permettrait toujours de se payer des danseuses (parce qu’il n’est pas juif, se dit-il sans doute, pour se l’expliquer), il lui plaît d’être un homme indispensable, bien qu’un fichu médecin, dans ce milieu où il joue facilement à la supériorité, où il exerce à tout coup son pessimisme aux dépens des autres. Ici se place la seconde invention du Dr Bardamu dans le second livre de Céline. Le Voyage ne laissait au bout du compte pas la plus petite lumière au bout de la nuit. Mais dans L’Eglise, Bardamu replace une sainte au vitrail. A toute la saloperie et à tout le désespoir, il oppose une raison de vivre, la femme, la danseuse, très exactement la danseuse avec des muscles bien développés, une beauté musculaire, qui est celle qui convient à ses goûts. Désormais Bardamu pourra sans le plus léger remord (dont peut-être le fait même d’écrire de tels livres laissait percer l’oreille) assister au déroulement infect des sottises et des canailleries. Lui, il a trouvé sa drogue. Il regarde danser une jeune personne, et c’est son lot. La soumission la plus complète au régime capitaliste.

L’Eglise à tout prendre, par rapport au Voyage est donc un livre médiocre, malgré des qualités d’écriture qui sont ce qu’il y a de plus précieux en Céline. Critique toute extérieure d’un monde sur lequel nous sommes plus fixés que l’auteur. Problèmes aussitôt escamotés que posés. Et au Et après ? qu’il sait bien que le lecteur ne peut manquer de dire à la dernière page, Céline pallie avec cette mauvaise excuse de la beauté.

Eh bien, veuillons voir en cette excuse à la diable surtout le signe d’une mauvaise conscience, et peu importe ce que Céline pourrait ici répliquer ! Au fond ce Bardamu qui a eu mieux que le prix Goncourt n’est pas tranquille. Dernièrement, parlant à Médan avec ces Amis de Zola qui répudient de Zola les idées (parce que, dit un orateur le même jour, nous autres, nous avons vu la guerre !) L.-F. Céline n’y fit pas l’apologie de la danseuse, la béatification de Nana. Non: il parla de la mort. Il ne comprend pas comment on peut parler d’autre chose. Il faut cesser de parler d’autre chose pour parler de la mort. Tout ce qui n’est pas la mort ne vaut pas qu’on en parle. Mauvaise conscience, docteur, et puis si l’on ne parle plus que de la mort, quels gestes fera-t-on pendant le discours ? Aux colonies, chez Ford, à Billancourt, et là où se prépare la guerre ? La soumission la plus complète au régime capitaliste, voilà ce que c’est votre Oraison funèbre ! Pourtant, cher Monsieur, ce n’est pas le désir de marquer entre vous et les victimes de ce régime un trait infranchissable qui nous pousse à vous suggérer qu’à votre inquiétude il y a peut-être d’autres bases que celles que vous croyez. Vous êtes ce qu’il est convenu d’appeler un grand écrivain. Ceci fait qu’on a tendance à ne voir que comment vous dites les choses et à oublier ce que vous dites. Pourtant à l’anarchisme où vous vous complaisez, peut-être nous sera-t-il permis d’opposer une réponse de votre Bardamu: « … Mais pour l’être complètement anarchiste, il faudrait ne plus avoir besoin de bouffer… Les vrais anarchistes, ce sont les gens riches, voyez-vous. Pour bouffer, faut tous faire des petits trucs, et, anarchistes ou non, ce sont presque les mêmes. »

Vous voyez bien qu’il y a en vous quelque clarté de ces choses : la réussite littéraire, qui est la grâce que je vous souhaite, a pour effet de vous classer parmi ces vrais anarchistes que sont, dites-vous, les gens riches. Vous rejoignez vos lecteurs sur leur petite tour loin des foules. Vous passez aux côtés de ce bijoutier dont jadis vous alliez après vos cours frotter l’argenterie ou mener pisser les chiens. Et de l’autre côté demeure cette inconnue de la Seine cette souriante morte dont le visage noyé a été moulé en 1930, pour qu’en 1933, sans grand lien avec votre livre, sinon votre sentimentalité, ses traits fussent reproduits en tête de L’Eglise. Il s’est trouvé des gens pour dire que c’était le désir de faire parler qui vous avait fait mettre là, non point votre figure de Bardamu, mais cette Joconde du suicide, qui s’est jetée à l’eau, vous ne savez pas si c’était pour un homme ou faute de pain.

Moi, je vais vous le dire ce qui vous l’a fait mettre là, cette petite. La mauvaise conscience, docteur, la mauvaise conscience.

Il est certain que la guerre, entre autres, vous a produit un sale effet. Il est certain qu’au jour d’aujourd’hui, vous filez un mauvais coton, ce coton même qui permet qu’il y ait des guerres, des colonies, et des lecteurs à vos pièces de théâtre sur papier d’alfa. Je sais bien qu’à la prochaine échauffourée internationale, l’important pour vous est de ne pas être tué, et c’est tout. Du moins c’est là ce que vous dites. Nous ne sommes pas obligés de vous croire. Comme, par exemple, nous ne sommes pas obligés de souscrire à vos idées sociologiques, qui vous font assez également vous en prendre aux Anglais (l’étalon sacré de toute la civilisation actuelle, c’est la vacherie anglaise) quand ce n’est pas aux Juifs. Vous savez au fond très bien que dans tout ce que vous dites il y a une sacrée quantité de choses lancées au hasard. Mais tout de même, pour nous en tenir à la guerre, j’ai comme une vague impression que ça ne vous paraît pas très bien, la guerre, qu’implique périodiquement votre soumission au régime capitaliste. Je sais que prompt à la réplique, avec cette rapidité pathognomique de la mauvaise conscience, vous allez me jeter à la tête la guerre civile, et dire que c’est la même chose.

Le grand système des Bardamus pour s’excuser d’entrer dans la vaste combine qu’ils ont dénoncée eux-mêmes est de proclamer à tout bout de champ que tout est la même chose. Pas la peine de distinguer le blanc du noir, puisqu’il y a la mort qui nous guette, n’est-ce pas ? Cependant le médecin qui doute tout le premier de la médecine se couvre en hiver et se découvre en été, distinguant le froid du chaud. Il sait aussi ce que c’est la faim (voir plus haut). Tout n’est donc pas pour lui la même chose. La position de ceux qui se refusent à nous reconnaître la faculté de connaître 203 la réalité (c’est-à-dire l’agnosticisme) est simplement la dernière manœuvre avant le recours à la force pour permettre la survie de ce régime capitaliste auquel les agnostiques témoignent, fûtce négativement, une soumission absolue. Par là, soldat Céline, les Bardamus préparent la guerre.

Le grand problème pour vous aujourd’hui, je vous le dis comme quelqu’un qui vient de très loin, qui n’a pas toujours su que sa place était à côté des prolétaires, comme quelqu’un qui se fâchait jadis quand on le traitait justement de bourgeois, comme quelqu’un qui s’est plu à se satisfaire de la grande confusion de tout, à dire aussi que tout était égal (vous souvient-il du mouvement Dada?), le grand problème pour vous, Louis-Ferdinand Céline, sera, quoi que vous en croyiez, de sortir de l’agnosticisme. Par quelle porte le ferez-vous ? On ne peut le dire, et j’espère que ce ne sera pas par celle de Maurice Barrès et du nationalisme, malgré vos petites idées sur Israël. Vous qui vous refusez à choisir, vous choisirez. Nous vous verrons un jour dans la bataille. Permettez-moi de souhaiter vous voir du côté des exploités et non pas des exploiteurs. […]

Aragon

Commune n° 3 novembre 1933

(Copyright Jean Ristat et Les Annales)

Qui s’intéresserait à Aragon journaliste peut se procurer l’édition intégrale des articles d’Aragon auprès des Annales, Société des amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, 29 rue Bouret, 75019 Paris. Sont déjà parus les volumes de 1933 (Annales 23), 1938-1939 (n° 19 et 20), 1944-1947 (n° 21). Le numéro 24 comportant les articles de 1934 suivis des interventions d’Aragon au Comité central du Parti communiste est à paraître en février 2023.

‘1) L’édition originale de la pièce de Louis-Ferdinand Céline, L’Église, parue en 1933 chez Denoël et Steele (troisième volume de la collection « Loin des foules »), comporte un frontispice photographique (d’après une photographie de Amsler & Ruthardt) du masque mortuaire de l’Inconnue de la Seine. Dans un commentaire sur cette œuvre Aragon qualifie celle-ci de « Joconde du suicide ».

Dans le roman Aurélien de Louis Aragon paru en 1944, l’inconnue joue un rôle important : Aurélien possède chez lui le masque de l’inconnue, qu’il confondra avec le visage de Bérénice, la femme dont il tombe amoureux ; femme qui plus tard lui fera cadeau d’un autre masque, réalisé à partir de son propre visage.

Views: 2