ANdré Vltchek combien tu nous es proche… Combien d’entre nous ont eu leur enfance brisée, tant d’appartenances, le monde déchiré entre tant d’interprétations, et ont reconquis le sens de leur vie et du monde simplement parce que l’injustice était insoutenable. Ils ont franchi des frontières, découvert qu’on leur mentait et toujours au profit des mêmes… Ce n’est pas ta vie Vltchek que tu me raconte mais une part de la mienne que j’ignorais. (note de danielle Bleitrach)

Publié le 24 janvier 2019

Interview d’André Vltchek par Binu Mathew, rédacteur en chef de Countercurrents.org le 4 décembre 2018

BM: Vous êtes l’un des plus grands critiques de l’impérialisme. Pouvez-vous nous dire comment êtes-vous devenu ce que vous êtes? Pouvez-vous nous parler de vos années de formation?

AV: Mes années de formation… Elles ont été nombreuses. En fait, j’ai le sentiment de continuer à évoluer, jusqu’à aujourd’hui. C’est ce que nous faisons tous, en tout cas je le crois et je l’espère.

Je suis né en URSS, dans la magnifique ville de Leningrad, construite par Pierre le Grand, un fou, et par quelques architectes italiens et français non moins fous, sur les rives du vaste et puissant fleuve la Neva, tout près des marais infestés de moustiques.

Je n’y ai pas vécu longtemps, juste trois ans environ, mais la ville est toujours restée en moi.

Ma mère est moitié russe, moitié chinoise, tandis que mon père est un scientifique tchèque. À l’âge de trois ans, on m’a emmené dans une ville industrielle et ennuyeuse, Pilsen (Plzen), dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, une ville également connue pour sa bière et sa proximité avec la Bavière.

Mon père appartient à cette ancienne génération de scientifiques qui croyaient pouvoir changer et améliorer le monde. Il aimait la musique classique, la philosophie, la littérature et le bon vin. Pour lui, tout cela était indissociable des concepts scientifiques, du rêve et de l’imagination. Il m’a expliqué la théorie de la relativité d’Einstein à l’âge de 8 ans et m’a appris à jouer aux échecs ainsi qu’à penser de manière logique.

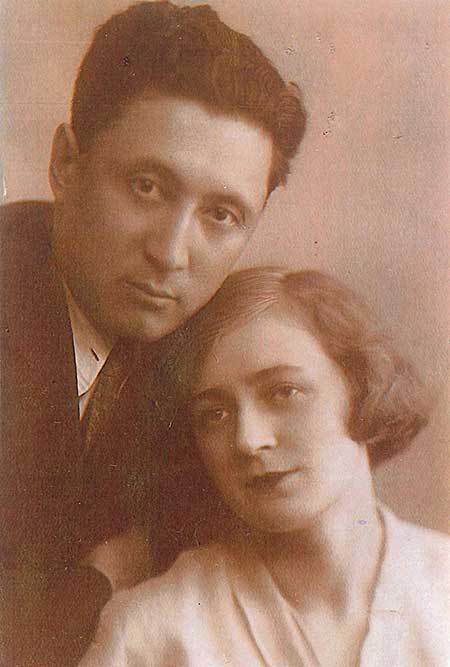

1934 — l’Union soviétique – Mes-grands-parents

Ma mère n’était qu’un bébé lorsque la seconde guerre mondiale a éclaté. La moitié de ma famille est morte pendant le siège de Leningrad, affamée et bombardée par les nazis allemands. En fait, elle a failli mourir de faim. Ma grand-mère a combattu les Allemands et a été décorée pour son courage. Elle a aidé à défendre puis à reconstruire sa ville bien-aimée. Son mari, mon grand-père, était un communiste, un ministre soviétique. C’était un Chinois du Kazakhstan. Il a occupé des postes ministériels, dans le domaine de la santé et de l’approvisionnement. Il fut dénoncé comme espion japonais avant la guerre (à l’époque où les réseaux d’espionnage allemand avaient réussi à infiltrer le système de communication du Renseignement soviétique et avaient transmis de fausses informations au gouvernement soviétique, ce qui l’a considérablement affaibli avant la guerre). Mon grand-père a été exécuté. Puis « réhabilité » à titre posthume, quand la vérité a enfin émergé. Il avait été l’amour de la vie de ma grand-mère, elle ne s’est jamais remariée.

Pourquoi est-ce que je te dis ça, Binu? Parce que mes années de formation ont commencé quand j’avais trois ans. Ma famille me coupait en deux. Ma grand-mère et ma mère m’ont éduqué comme un garçon soviétique, me familiarisant avec la grande littérature russe, la musique, la poésie. Chaque année, on m’envoyait passer deux ou trois mois à Leningrad, chez ma grand-mère, et elle me gâtait énormément, me traînant à l’opéra, à des concerts, dans des musées. J’aimais la Russie qui me manquait beaucoup, alors que je vivais la majeure partie de l’année dans une Tchécoslovaquie froide et pragmatique.

Ces deux femmes – ma mère et ma grand-mère – n’ont jamais essayé de me cacher toutes les horreurs auxquelles elles avaient survécu pendant la guerre. J’ai su ce qu’elles ont dû vivre pendant le siège de la ville. Ma mère me lisait souvent de la poésie russe et elle pleurait. Son pays et sa ville lui manquaient énormément. Elle était terrifiée par la guerre, même plusieurs années après sa fin. Leningrad me manquait aussi. Elle me manque encore.

En 1971 avec ma grand-mère russe qui était en visite à Pilsen

Puis vint 1968. J’avais à peine 5 ans. Depuis lors, je n’ai pas eu d’enfance. A partir de la première année d’école primaire, ma vie a été une grande bataille pour la survie. Entre chaque cours, des garçons venaient me battre violemment, simplement parce que j’avais une mère russe. D’abord, j’ai souffert en silence. Puis j’ai commencé à répondre. Vous savez à quel point les Européens sont racistes. J’ai été constamment attaquée, pas seulement parce que ma mère était « russe »; c’était surtout parce qu’elle avait des traits asiatiques. Je me souviens encore de cette conversation: « Regarde tes oreilles dégoûtantes asiatiques, espèce de merde ». Quand je jouais au badminton dans un gymnase, les enfants pissaient dans mes chaussures en hiver et l’urine gelait.

Mes parents ont divorcé. Leur mariage s’est brisé. C’est aussi parce que leurs idées politiques étaient différentes. Mon père a quitté le Parti communiste de Tchécoslovaquie. Depuis l’âge de cinq ans, j’avais droit à deux interprétations complètement différentes des événements politiques, de la part de plusieurs membres de ma famille, des intellectuels brillants. A moi de décider ce qui était vrai ou faux.

Ils ont détruit mon enfance, mais ils ont fait de moi un écrivain solide, très jeune. Je ne leur ai jamais pardonné, et dans le même temps, je leur en suis très reconnaissant. Mais surtout à ma grand-mère, qui est décédée il y a une vingtaine d’années. Elle me manque et je l’admire de plus en plus.

BM: Vous êtes devenu citoyen américain à l’adolescence. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison ?

AV: Pour être précis, je suis devenu citoyen américain quand j’avais 20 ans. Mais j’ai quitté la Tchécoslovaquie très jeune, avec un passeport soviétique

C’est une longue histoire, et je la raconte souvent, sous forme abrégée, mais laissez-moi essayer, ici, d’expliquer plus en détail.

À la fin de mon adolescence, j’ai finalement « craqué ». Dans un sens, c’était ‘trop’: mes antécédents familiaux, mon enfance gâchée, toute cette saloperie, ainsi que ce manque de sincérité qui m’entouraient. Les Tchèques étaient déterminés à haïr les Russes/Soviétiques, mais dans le même temps, ils collaboraient sans vergogne avec le système. Ils ont toujours fait de même : avec l’empire austro-hongrois, avec les nazis et maintenant avec l’Occident. Ils en ont chié tout au long de leur histoire moderne, mais ils restaient au service de ceux qui avaient le pouvoir. Et ils vivaient extrêmement bien. Sous le « communisme », ils avaient des appartements confortables, des maisons d’été, des voitures.

A l’époque où j’ai grandi, rien n’était « sacré ». Les gens faisaient des blagues très vulgaires à propos de tout, aucune femme n’était respectée, les beuveries n’en finissaient pas. Je suppose que, en tant que jeune écrivain, je rêvais d’un minimum de pureté.

J’ai aussi touché à la bouteille. Je fumais deux paquets par jour. Étant dans une école secondaire d’élite, ma ‘’différence est soudain devenue un atout. Je pouvais avoir presque n’importe quelle fille que je désirais. Mais tout cela allait, d’une manière ou d’une autre, dans une mauvaise direction.

J’ai commencé à écouter les médias de propagande occidentaux. À Pilsen, ils étaient partout : à la radio, sur les émissions de télévision en provenance d’Allemagne de l’Ouest et il y avait les samizdat (littérature « interdite », principalement de la propagande occidentale, photocopiée en général dans les bureaux du gouvernement, après les heures normales). J’ai commencé à écouter Voice of America, Radio Free Europe, la BBC en anglais, russe et tchèque. Cela m’a lavé le cerveau, et j’ai fini par croire au récit officiel occidental concernant les « événements de 1968 » et accepter la thèse selon laquelle l’implication de l’Union soviétique en Afghanistan était un « crime ».

Le divorce de mes parents a signifié que j’étais libre, dès mon plus jeune âge, de faire ce que je désirais. J’ai voyagé en train dans toute l’Europe de l’Est, des Balkans à la Pologne, seul. Je pense que j’ai commencé dès l’âge de 15 ans.

J’ai eu une petite amie en Pologne, une étudiante qui était membre de « Solidarité ». Nous avons fait deux voyages à Gdansk, lors de manifestations. J’ai commencé à me prendre pour un grand dissident, écrivant de la poésie érotique ou révolutionnaire, correspondant avec la BBC. Je me fichais pas mal des diplômes. Lorsque j’avais besoin d’argent, je faisais quelques traductions car je parlais couramment plusieurs langues.

En regardant en arrière, je me dis que j’étais trop jeune pour tout cela et bien sûr, je l’étais. Mais, comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas eu d’enfance ni de sentiment d’appartenance à une patrie. Ma vie n’était pas structurée. Je n’ai pas essayé d’être différent, j’étais différent, surtout à cause des circonstances. À cette époque, je me croyais communiste mais « réformiste ». En fait, j’étais de plus en plus influencé par la propagande occidentale et je perdais mes repères.

Pour faire vite, j’ai envoyé mon premier recueil de poésie en Occident, et à un moment on m’a ordonné de quitter le pays. Après tout, j’avais la citoyenneté soviétique et les autorités tchécoslovaques me considéraient comme un gêneur – elles ne savaient pas quoi faire de moi.

Après avoir fait de l’auto-stop dans des conditions difficiles à travers la moitié de l’Europe, j’ai passé quelque temps en Italie, puis, très vite, j’ai obtenu l’asile politique et je me suis installé à New York.

J’ai étudié le cinéma. J’ai travaillé simultanément en tant qu’interprète. Ma première femme était une pianiste de concert extrêmement talentueuse originaire de Houston.

Dès le début, j’ai réalisé que j’avais été endoctriné et que la réalité de l’Occident était totalement différente de ce qu’en disaient ses médias de propagande.

J’étais entouré d’élèves de l’école de cinéma de l’Université de Colombie, quand eut lieu la première attaque contre la Libye (1986). On m’a rapidement expliqué ce qui se passait. En venant du campus est de l’université de Columbia, je pouvais voir, la nuit, des incendies qui brûlaient partout à Harlem. C’était avant que Harlem ne devienne un quartier de classe moyenne – avant que les pauvres ne soient obligés d’en partir. C’était le vrai Harlem. J’y allais tout le temps, dans un vieux club de jazz appelé Baby Grand, pour boire un verre avec la population locale et apprendre à connaître sa vie.

BM: Qu’est-ce qui vous a poussé à sortir de l’antre du diable, les États-Unis et à prendre parti pour le peuple? Pourquoi avez-vous choisi cette voie difficile?

AV: Pendant ces années, j’ai vu la vraie Amérique. J’ai beaucoup voyagé, mais j’ai surtout eu la possibilité de voir en quoi consistait ce «merveilleux» capitalisme. Ma première femme venait d’une famille très riche. Ils étaient dans le commerce du pétrole. Si je l’avais choisi, j’aurais pu avoir tout ce que je voulais. Je ne l’ai pas fait. Mais j’ai clairement vu comment ce monde fonctionnait. Vous savez, quelques années plus tôt, leurs voisins avaient eu Lady D comme fille au pair. Ce genre-là…

Je n’étais pas encore prêt à faire des films. J’ai écrit mon premier roman, en tchèque, et j’ai aussi commencé à «gagner de l’argent» en tant qu’interprète. Et c’est là que j’ai «tout vu». Vous savez, ce sont les années au cours desquelles l’Union soviétique s’est effondrée et l’Occident a essayé de tout piller. J’étais présent aux négociations, lorsque des centres téléphoniques des grandes villes soviétiques étaient «privatisés» ou lorsque des navires soviétiques d’une valeur inestimable, consacrés à la recherche scientifique, étaient vendus pour des clopinettes à des entreprises multinationales du secteur alimentaire, afin qu’ils puissent aider à la pêche au homard en eau profonde quelque part au large du Chili et du Pérou. J’étais interprète, et j’ai donc assisté à des réunions à huis clos. Je n’aurais jamais imaginé qu’un tel cynisme et une telle dégénérescence morale puissent exister. C’était le capitalisme à l’état pur. Les anciennes républiques soviétiques, mais aussi l’ancienne Tchécoslovaquie, étaient en train d’être dépouillées. Et j’ai vu ce que personne n’était censé voir.

Ils payaient bien pour l’interprétariat de haut niveau. À cette époque, le tarif en vigueur se situait entre 500 et 1 000 dollars par jour, plus les frais. Mais bien que je ne sois qu’un interprète, je me sentais sale, dégoûté de moi-même et du monde. J’étais déprimé, suicidaire. Je ne voyais aucun sens à continuer ce genre d’existence. Je voulais m’enfuir. J’avais besoin de m’enfuir.

À la fin, je me suis vraiment enfui. Je me suis séparé de ma femme. J’ai tout laissé tomber. Et je suis parti avec presque rien (il n’y a aucun moyen de mettre de l’argent de côté à New York, quel que soit votre revenu) au Pérou.

Le Pérou, à cette époque, pendant ce qu’on a appelé la «sale guerre», était décrit par beaucoup comme «le lieu le plus triste de la Terre». C’était un lieu totalement ruiné, désespéré, dangereux et extrêmement difficile à vivre.

J’ai brûlé tous les ponts derrière moi. J’avais besoin d’un nouveau départ.

J’ai toujours affirmé que j’étais malgré tout un communiste. C’était le moment de le prouver. C’était le moment de prouver que j’avais encore de la colonne vertébrale, des couilles et le cœur là où il fallait – à gauche.

BM: Comment avez-vous vécu la situation après avoir rejeté les États-Unis et sa politique? Comment avez-vous survécu? Ce doit être un rude combat !

AV: Au début, ça a été difficile, très difficile. Mais j’ai toujours été certain que je pouvais écrire et faire des films, et que je pouvais le faire correctement.

Mais vous voyez, mes décisions avaient été prises sur «des bases morales». Je n’ai pas rejeté le système occidental et son impérialisme, parce que je n’arrivais pas à m’en sortir dans ce système. Au contraire: j’y ai réussi, j’y ai même trop bien réussi. J’avais tout ce dont la plupart des immigrants ne font que rêver, et même plus. Mais justement, cette vie que d’autres désirent tant m’a donné la nausée, m’a même dégoûté de vivre.

Je ne rejetais pas seulement les Etats-Unis, je rejetais tout l’Occident, principalement l’Europe. Je vois et ai toujours vu l’Europe comme la racine de tous les problèmes (et de toutes les horreurs) auxquels le monde est confronté. Les États-Unis ne sont que le rejeton de l’Europe. Une version vulgaire et vigoureuse de celle-ci. Mais les fondements de cette approche globalisée et colonialiste de l’Occident viennent d’Europe. Même les crimes les plus terribles commis sur le territoire américain ont été commis par les première et deuxième générations d’Européens: holocauste contre les peuples autochtones et introduction de l’esclavage.

Aujourd’hui encore on peut voir comment ça se passe : la quasi-totalité de la propagande anti-russe est conçue et produite au Royaume-Uni. Il en est de même pour la façon dont s’écrit l’histoire du néo-colonialisme.

Mais revenons à votre question et aux difficultés que je rencontre dans ma lutte contre l’impérialisme occidental. Je n’ai jamais vu mon choix comme un sacrifice. C’est un grand privilège, un honneur de combattre l’Occident colonialiste. Je le combats, en particulier cette façon d’écrire l’histoire qui relève du lavage de cerveau, sur tous les continents et aux quatre coins du monde. C’est un grand combat et j’adore y participer.

Je me sens souvent trahi, voire abandonné, par certains de mes camarades (bien que jamais par des gens comme vous, Binu), je tombe parfois d’épuisement ou sous le coup de blessures. Mais je ne regrette jamais de m’être engagé dans cette voie. Il est de mon devoir de lutter pour un meilleur monde socialiste. Je ne vois jamais cela comme un sacrifice.

BM: Quel a été votre premier projet anti-impérialiste ?

AV: Comme je l’ai mentionné plus tôt: le Pérou. Mais le Pérou n’était pas que le Pérou. J’ai également travaillé intensément dans les pays voisins : en Bolivie, en Équateur et au Chili d’après Pinochet. J’ai vite compris et j’ai commencé à décrire ce que l’on fait aux peuples autochtones d’Amérique latine. J’ai vu et compris que la richesse de l’Occident repose sur le pillage des autres. J’ai compris à quel point les cultures «précolombiennes» des Amériques sont formidables.

2018 avec Irma Sandoval à Mexico – Ministre chargée de l’administration publique

Andre – Colonia Dignidad, Chili, portrait de Alejandro Wagner

Avec Eduardo Galeano

BM: Vous avez travaillé de longues années en Amérique latine. Pouvez-vous nous parler du travail que vous y avez accompli?

AV: J’ai fait pas mal de choses là-bas, essentiellement dans tous les pays hispanophones, plus le Brésil et les Caraïbes. Entre autres sujets, j’ai couvert les guerres au Pérou et en Colombie, mais surtout les grandes luttes révolutionnaires au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Je vais toujours à Cuba, régulièrement, car c’est mon chez-moi intellectuel et émotionnel. J’ai beaucoup écrit sur le Brésil sous Lula et Dilma, et j’ai sillonné cet immense pays. J’ai couvert les «Archives de l’horreur» laissées par la dictature de Strossner au Paraguay. J’ai travaillé avec le grand écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur de Les veines ouvertes de l’Amérique latine, et au Chili, sur la colonie nazie allemande «Colonia Dignidad». J’ai écrit sur des gangs horribles au Guatemala, au Salvador et au Honduras, et sur les conséquences de l’attaque américaine contre le Panama, en particulier dans la ville de Colon. Et j’ai passé beaucoup de temps au Mexique… Ma dernière visite a eu lieu en septembre 2018, après la victoire de AMLO aux élections et le choix par les Mexicains de leur premier gouvernement de gauche depuis des décennies. Pendant trois semaines, j’ai filmé dans tout le pays, de Tijuana à Merida, dans le Yucatan. En tout, j’ai passé environ 5 ans en Amérique latine.

Tournage dans le camp de réfugiés somaliens à Dadaab, au Kenya

Zone de guerre de Goma, RD Congo

Au Kenya, pendant l’impasse Al-Shabaab

BM: Vous avez également travaillé dur en Afrique. Pouvez-vous nous parler du travail que vous y avez fait?

AV: C’est le continent le plus couvert de cicatrices de la planète. Le monde entier a souffert de l’impérialisme occidental et du pillage, mais l’Afrique est «unique», car nulle autre part dans l’histoire moderne, la brutalité des Occidentaux n’a atteint un tel sommet. Enfin, à l’exception peut-être de l’Asie du Sud-Est.

J’ai tourné pour la chaîne de télévision d’Amérique latine Telesur dans les bidonvilles les plus difficiles du Kenya et de l’Ouganda. J’ai produit un film documentaire sur le camp monstrueux de Dadaab, construit principalement pour les réfugiés somaliens au milieu d’un désert. Et j’ai produit et réalisé mon grand documentaire de 90 minutes, «Rwanda Gambit», sur la manière dont l’Occident a élaboré un récit totalement faux sur le génocide au Rwanda et sur le silence qu’il observe au sujet de l’un des génocides les plus monstrueux de tous les temps, qui a lieu dans la République démocratique du Congo (RDC), où le Rwanda et l’Ouganda, pour le compte de l’Occident, ont totalement dépouillé ce pays riche en minéraux. La RDC a tout – du coltan à l’uranium, de l’or au diamant. Quelques neuf millions de Congolais sont déjà morts depuis l’invasion du Rwanda.

BM: Je pense que vous avez une histoire d’amour avec l’Asie. Vous avez vécu et travaillé de longues années en Asie, en particulier en Indonésie. Comment est-ce arrivé?

AV: L’Asie est ma patrie. Je suis culturellement asiatique et une partie de mon sang vient d’ici. J’aime la Chine, mais je me sens aussi très à l’aise au Japon et dans d’autres pays.

L’Indonésie n’en fait pas partie. Je ne vis pas là-bas, je n’ai jamais pu, je préfèrerais mourir. Cela me fait tellement horreur que j’en parle souvent et que j’y fais des films. Je le fais comme un avertissement au monde. Je suis en Indonésie pour des raisons totalement opposées à « l’amour » : après 1965, ce quatrième pays le plus peuplé du monde a été transformé en un immense laboratoire par l’Occident. L’Indonésie n’est pas un pays, c’est un «concept».

Avant 1965, sous le président anti-impérialiste de gauche Sukarno, l’Indonésie était un pays progressiste, le berceau du Mouvement des pays non alignés. Toutes les ressources naturelles étaient nationalisées.

L’Occident a renversé Sukarno par le coup d’état le plus sanglant du 20ème siècle. De 1 à 3 millions de personnes ont été massacrées et les rivières étaient jonchées de cadavres : membres du Parti communiste (PKI), intellectuels, enseignants, syndicalistes.

J’appelle ce coup d’état: ‘un Hiroshima intellectuel’. L’Occident a suggéré de fermer tous les théâtres et studios de cinéma, d’interdire les langues chinoise et russe ainsi que l’idéologie communiste. Presque tous les écrivains et les peintres ont été emprisonnés dans le camp de concentration de Buru. Des viols de masse ont eu lieu partout dans l’archipel.

Les gens qui pensaient ont été assassinés ou réduits au silence pour toujours. A leur place, de la pop bon marché, des films hollywoodiens et de la malbouffe ont été injectés et promus. À bien des égards, la culture indonésienne a cessé d’exister et sa diversité a été détruite.

L’Indonésie a commis, avec l’aide de l’Occident, trois génocides en un peu plus de 50 ans: le génocide de 1965, puis celui du Timor oriental, et le génocide en cours en Papouasie occidentale.

La nation est devenue extrêmement religieuse, oppressive et dogmatique. En même temps, ce pays de plus de 300 millions d’habitants (250 millions selon les statistiques officielles qui mentent) ne compte aucuns grands écrivains, cinéastes, penseurs ou scientifiques.

Tout le monde là-bas pense la même chose – à la façon dont ils «sont supposés penser»: on aime le capitalisme, on déteste les communistes, on considère la destruction des ressources naturelles comme un «progrès», tout le monde écoute la même musique pop dépassée, regarde les plus mauvaises productions de Hollywood ainsi que des films d’horreur locaux et on y compte le moins de livres lus par habitant.

J’essaie d’expliquer, d’analyser ce qui s’est passé là-bas. Je tourne simultanément deux grands documentaires : l’un sur la destruction totale de la nature dans la troisième plus grande île du monde, Bornéo (connue en Indonésie sous le nom de Kalimantan) – et l’autre sur l’effondrement de Jakarta, qui est maintenant la plus polluée et peut-être l’une des plus «invivables» des grandes villes de la planète. Bien sûr, je fais cela sans aucun financement, car en Occident et en Asie du Sud-Est, l’Indonésie est «intouchable». Elle fait exactement ce que l’Occident veut qu’elle fasse: elle sacrifie des centaines de millions de gens, ainsi que sa nature, pour que la population occidentale puisse prospérer. Par conséquent, elle n’est presque jamais critiquée. Voilà pour l’Indonésie.

J’aime l’Asie, dans son ensemble, et c’est ma patrie. En particulier le nord : la Chine, le Japon, la Corée et l’Extrême-Orient russe.

L’Asie du Sud-Est a une histoire totalement différente. C’est une ‘histoire sombre’ que je continue à documenter. Elle a énormément souffert au cours des 60 dernières années: Vietnam, Laos, Cambodge, Timor oriental, Papouasie occidentale, Indonésie et même la Thaïlande. Elle a souffert précisément à cause de l’impérialisme occidental. Mais les gens sont conditionnés à ne pas voir, à ne pas comprendre ce qui leur a été fait. Donc, j’y travaille, j’écris des livres et fais des films. Il faut bien que quelqu’un le fasse…

BM: Vous êtes également correspondant de guerre. Vous devez avoir assisté à beaucoup d’événements mémorables en tant que correspondant de guerre. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous aimeriez partager avec nous ?

AV: Oui. Mais la guerre est omniprésente, pas seulement dans les quelque rares endroits où elle est officiellement reconnue. Bien sûr, je travaille en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Mais je travaille aussi au Cachemire ou dans les bidonvilles les plus difficiles d’Afrique, dans les terres livrées aux gangs d’Amérique centrale ou à Gaza. Ce sont aussi des zones de guerre. La guerre est l’endroit où la justice, y compris la justice sociale, s’est effondrée, a été détruite.

Je suis tout à fait d’accord avec ce que Hemingway a écrit : « Il existe deux types d’écrivains: ceux qui sont allés à la guerre et ceux qui les envient ». Comme la guerre existe presque partout, un écrivain qui ne s’en approche pas est un menteur.

La guerre est la réalité. C’est quelque chose de terrible, mais quand on se bat pour la justice et la liberté, c’est beaucoup mieux que la fausse paix créée par les colonialistes occidentaux. Dans ce type de «paix», tous les problèmes de santé et d’espérance de vie d’une zone de guerre sont présents. Viols, blessures… tout comme dans une zone de guerre.

Les propagandistes occidentaux ont créé un «culte de la paix» très dangereux. Pour l’Occident, la paix, c’est quand le pays sacrifie entièrement ses ressources naturelles et son peuple, au profit des entreprises et des citoyens occidentaux, tandis que la population est soumise, résignée.

On dit souvent et très correctement en Amérique latine: pas de justice, pas de paix!

BM: Vous avez travaillé avec Noam Chomsky sur un livre et un documentaire. Pouvez-vous me parler de cet homme légendaire? Quelque chose que l’on ne connaît pas sur l’homme Chomsky?

AV: Noam aime les roses. Et un bon vin. C’est, essentiellement, un homme très gentil, avec un grand sens de l’humour. Malheureusement, nous avons des désaccords en ce moment: sur la Russie, la Syrie et la Chine, par exemple. Mais je respecte la plus grande partie de ses travaux et je dois dire qu’il a fait beaucoup, vraiment beaucoup, pour l’humanité et pour cette planète.

BM: Noam Chomsky a dit à propos de votre livre Oceania qu’il montrait « la réalité du monde contemporain. Et qu’il retraçait les racines historiques de ces douloureuses et – en ce qui concerne l’Occident – honteuses réalités. » Des commentaires?

AV: Noam a gentiment critiqué favorablement plusieurs de mes livres et a même écrit des préfaces. En ce qui concerne les propres écrits de Noam relatifs à ce que vous appelez » les racines historiques de honteuses réalités », il est particulièrement convaincant lorsqu’il décrit la conquête du « Nouveau Monde », en particulier de ce qu’on appelle maintenant l’Amérique latine, mais aussi les États-Unis et le Canada. Je crois que ses écrits sur ce sujet ont ouvert les yeux de millions de personnes à travers le monde.

BM: Vous écrivez beaucoup de livres sur l’histoire, la politique contemporaine, la philosophie, la fiction, etc. Quel est votre livre le plus apprécié?

AV: Le livre le plus acclamé par la critique est mon roman révolutionnaire, Le point de non-retour. Il a même fait l’objet d’avis extrêmement positifs de la part des critiques les plus craints du Monde, du Figaro et de Paris Match.

Dénonciation des crimes de l’Empire, de 840 pages, a connu aussi grand succès. C’est une compilation de mes travaux d’investigation sur tous les continents, là où l’impérialisme dérobe, détruit et manipule les gens. Il est écrit dans un style totalement nouveau, expérimental, mais très bien accueilli par les lecteurs, entre roman et fiction politique, entre philosophie et journalisme.

Bien sûr, mon livre écrit avec Noam Chomsky sur le terrorisme occidental se porte très bien et il a été traduit en quelques 35 langues (j’ai en fait perdu le compte).

BM: Vous êtes également réalisateur de documentaires. Comment passez-vous d’auteur à cinéaste si facilement ?

AV: En fait, ce n’est pas si facile. C’est surtout un immense combat contre l’impérialisme occidental et pour l’avenir heureux du communisme mondial, non? Mon travail est comme une immense mosaïque, une seule bataille. J’utilise différentes armes, comme j’utilise différentes façons de m’exprimer. Cela peut être des romans, le journalisme d’investigation, la philosophie, des livres documentaires, des films, des photographies, mais aussi des interviews que je donne constamment, des conférences publiques ou dans les grandes universités.

BM: Vous avez voyagé dans 160 pays à travers le monde. Dans quel pays préférerez-vous résider après votre retraite? Je sais bien sûr que vous n’êtes pas le genre de combattant qui pense à la retraite.

AV: Vous avez raison : je ne prendrai jamais ma retraite, ce serait ma fin. Mon histoire est ma vie et mon voyage est mon histoire. On appelle la révolution « le processus » dans de nombreux pays d’Amérique latine. C’est un voyage continuel qui ne peut jamais finir. Si quelqu’un est fatigué de ce voyage, c’est qu’il ou elle est fatigué de ce monde et de la vie elle-même.

Où habiter, si je pouvais choisir ? Vous seriez surpris, car cela n’aurait rien à voir avec ma lutte révolutionnaire. Enfin, pas tout à fait, car l’un des pays serait mon bien-aimé Cuba. Un autre est le Japon. Mais j’habite là-bas depuis de nombreuses années. Ou plus précisément c’est l’un des pays où j’ai vécu, l’une de mes « bases » jusqu’à présent. Bien sûr, la politique étrangère du Japon est absolument détestable, mais j’admire sa culture, sa nature, sa poésie, sa littérature, son cinéma, sa gastronomie. Je circule dans tous les coins, je m’y sens en sécurité et j’écris bien quand je suis là-bas.

Au Chili

Et le Chili. J’y ai vécu, à différentes occasions, environ quatre ans en tout. Et là encore – le Chili a une nature magnifique, une culture profonde, une poésie et une littérature extraordinaires, une cuisine et des vins excellents.

BM: Comme vous avez voyagé dans le monde entier, quel est le pays dont vous pensez qu’il agit le mieux pour ses citoyens?

AV: Il y a en fait deux questions cachées dans votre question :

Premièrement: quel pays agit le mieux pour ses citoyens, aux dépens des pays pillés et colonisés? La réponse à cette question serait: à coup sûr, presque toute l’Europe.

Deuxièmement: quel pays agit le mieux pour ses citoyens sans piller le monde? La réponse est: la Bolivie, Cuba, la Chine, la Russie, l’Iran, la Corée du Nord (autant que possible), le Venezuela (autant que possible malgré la terreur importée de l’étranger).

BM: Selon vous, comment peut-on briser la mainmise étouffante de l’impérialisme ?

AV: On ne peut pas négocier avec le fascisme et l’impérialisme. Les pays opprimés et pillés doivent s’unir et se battre.

Le premier round a déjà été remporté, dans le passé. Par exemple, l’héroïque nation vietnamienne a vaincu militairement les colonialistes français puis les impérialistes américains.

Mais ensuite les impérialistes occidentaux se sont regroupés. Ils se sont enhardis en réussissant à diviser la Chine et l’Union soviétique, puis en détruisant l’Union soviétique avec l’aide de ce crétin de Gorbatchev et de Eltsine, cet ivrogne criminel. Ils ont récupéré ce qu’ils avaient perdu, tout en criant « Paix, Paix! » ce qui signifiait « N’essayez pas de nous combattre, acceptez et soumettez-vous! »

Les impérialistes peuvent être vaincus. Cela a été clairement démontré en Syrie. Et aujourd’hui la Chine et la Russie ensemble résistent fermement, face aux menaces, provocations, sanctions et intimidations occidentales.

Il ne faut jamais montrer de faiblesse face au terrorisme occidental.

Regardez la planète, regardez ce qui est arrivé aux pays qui ont cédé, qui se sont agenouillés: regardez les horreurs en Indonésie, en Afrique orientale, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Regardez l’Inde depuis qu’elle a commencé à s’incliner devant les puissances du marché. Est-ce cela le monde que nous voulons? Sinon, toutes les forces anti-impérialistes devraient s’unir et se battre.

Et nous ne devrons jamais nous attendre à ce que le public occidental nous rejoigne. Le public occidental est gâté par les privilèges dont il jouit. Il n’a plus d’aile gauche. Il n’y a plus que des clubs de discussion autosatisfaits et pleurnichards. Les pays qui luttent réellement contre l’impérialisme occidental n’ont presque pas d’alliés en Occident.

En Inde avec Arundhati Roy

BM: Que pensez-vous de la montée en puissance de dirigeants autocratiques tels que Trump aux USA, Modi en Inde, Bolsonaro au Brésil? Pensez-vous qu’il existe un modèle? Un courant sous-jacent?

AV: Oui Dans des pays plongés dans la confusion, où leurs maîtres occidentaux, les médias de masse et les systèmes éducatifs ont réussi à fabriquer une bande de soi-disant « élites » obéissantes, centrées sur elles-mêmes, sans colonne vertébrale, que peut-on espérer? Ils ont déconsidéré la gauche, examiné au microscope les partis et les mouvements de gauche, et ont lavé le cerveau et embrouillé les électeurs.

Croyez-le ou non, la grande majorité des citoyens, même dans les pays gouvernés par des gouvernements de gauche, comme le Brésil ou l’Équateur, n’avait pratiquement aucun accès aux médias de gauche. D’horribles organes de propagande, comme CNN en espagnol ou FOX en espagnol, «informent» les citoyens. Au Brésil, la situation était similaire, voire pire.

Depuis des années, je mets en garde à ce sujet. La gauche doit «investir» dans ses médias, dans l’éducation et même dans ses organes de contre-propagande.

J’ai beaucoup parlé de cela avec Chomsky. Il est parfaitement conscient de ce qui se passe. Dans notre livre, j’ai raconté mon histoire, comment on m’avait lavé le cerveau, quand j’étais enfant, grâce à des émissions de radio ou de télévision pro-occidentales, pro-impérialistes. Naturellement, il n’y a pas que moi : tout le monde est en danger, en Syrie, en Iran, en Chine, en Russie, et dans toute l’Amérique latine. Donc, nous devons nous unir, redoubler d’efforts et faire tout ce qui est possible pour faire connaître notre point de vue.

Et il nous faut joindre nos efforts. Comme dans cette interview: j’adore. Mon frère indien et moi, un internationaliste soviétique, proche de Cuba, en train d’échanger des idées! Publiquement et franchement.

BM: Le changement climatique et la crise des ressources terrestres entraînent le monde vers l’effondrement. Pensez-vous que le monde puisse encore être sauvé ? Avez-vous une suggestion ?

AV: Il peut être sauvé, mais encore une fois, seulement si l’impérialisme et le néo-colonialisme sont détruits. Le meilleur exemple est l’Indonésie, et le film que je suis en train de tourner sur la destruction de l’île de Bornéo. En Occident, les gens, pour se donner bonne conscience, éteignent les lumières quand ils sortent d’une pièce et ferment les robinets. Mais leurs entreprises sont en train de piller ce qui reste des forêts tropicales primitives, ils arasent des montagnes entières. A cause de la surproduction et de la surconsommation occidentale, des nations insulaires entières, en Océanie, deviennent inhabitables.

Ce qu’il faut, c’est repenser entièrement l’ordre mondial. Avons-nous réellement besoin de croissance économique ? La question principale n’est-elle pas la redistribution ?

La Chine arrive. Malgré ce qu’on fait croire aux gens (encore une fois, par le biais des organes de propagande occidentaux), la Chine est à l’avant-garde de la lutte pour ce qu’on appelle “la civilisation écologique“. Je sais ce dont je parle, parce que je travaille avec un grand philosophe, John Cobb Jr, qui a une énorme influence sur les dirigeants chinois, y compris sur leur décision, qui fait date, de graver la civilisation écologique dans la Constitution. Nous sommes en train d’écrire un livre sur ce sujet. La Chine est en train de ralentir volontairement sa croissance économique, elle en revient à sa sagesse traditionnelle, et elle a même réussi à inverser les migrations des campagnes vers les villes, en améliorant grandement la vie rurale. Ce livre sera disponible dans moins d’un mois.

Un lémurien m’est tombé dessus, à Madagascar

BM: Etes-vous heureux?

AV: Oui. Follement. Même quand je suis sur le cul et à peine capable de bouger. Je suis un combattant. Je suis un internationaliste, un communiste. Nous gagnons. Lentement, très lentement, mais nous gagnons. Le chemin est rude, il est dangereux, mais je ne veux en aucun cas en suivre un autre, ni avoir un autre destin. Ma vie n’est pas parfaite, mais je n’en changerai jamais. Je fais de mon mieux, j’aime cela. Et j’aime l’histoire, les histoires. Sans histoires, il n’y a pas de vie. Tout au long du chemin, par millions, il y a des moments d’histoire qui mettent en scène le genre humain. Et basée sur ces histoires se déroule une grande lutte révolutionnaire, qui mettre le feu à la planète à nouveau.

Les impérialistes voudraient que nous oublions l’histoire. Ils veulent que nous nous contentions d’histoires merdiques, préfabriquées à Hollywood et Disneyland. Il est de notre devoir de raconter les vraies histoires, parce qu’elles sont beaucoup plus belles que celles qui sont inventées par l’ordinateur, et elles sont vraies. C’est pourquoi je crée, j’écris, je filme. Pas d’histoires, pas de révolution ! Et plus j’en entends, plus j’en vois, plus je crée, et plus je suis heureux.

Andre Vltchek est un philosophe, romancier, cinéaste et journaliste d’investigation. Il a couvert des guerres et des conflits dans des dizaines de pays. Trois de ses derniers livres sont Optimisme révolutionnaire, le Nihilisme occidental, un roman révolutionnaire Aurora et un best-seller de non-fiction politique : Dénonciation des crimes de l’Empire. A voir Rwanda Gambit, son documentaire novateur sur le Rwanda et la RDC et son film/dialogue avec Noam Chomsky : A propos du terrorisme occidental. Vltchek réside actuellement en Asie de l’Est et au Moyen-Orient et continue de travailler dans le monde entier. Vous pouvez le contacter via son site Web et son Twitter.

Lien de l’article en anglais:

Views: 6

AMOUR, NIHILISME OCCIDENTAL, OPTIMISME REVOLUTIONNAIRE par Vltchek | | Histoire et société

[…] Comment je suis devenu révolutionnaire et internationaliste […]