Le réalisme socialiste d’Aragon n’a jamais été un naturalisme à la manière d’un Zola mais une intelligence du réel dans laquelle selon la dialectique du matérialisme historique, tout ce qui humain, les sens en alerte, les sentiments, le récit, la parole est porté à son plus haut niveau par le style aragonien, mais pour construire grâce à la fiction une relation active, pratique à la réalité par l’action, la praxis politique, celle de l’individu dans la somme des relations sociales… Le roman qui était l’impossibilité de l’individu à maîtriser tout ce qui le débordait, le submergeait, devient épique comme la tragédie… Dans les communistes, beaucoup de choses nous renvoient à aujourd’hui, c’est l’étrange défaite, celle de la trahison de classe et la débâcle désorientée de 1940. Comme dans la Semaine sainte, Aragon brosse une fresque du désarroi, dans laquelle à travers l’amitié, la volonté de comprendre la trahison de classe, la France retrouve les chemins de la résistance et de la victoire. Est-ce un hasard si les deux romans incandescents sont « inachevés », non! Ce roman est l’illustration de ce que nous avons tenté de définir comme le parti de Maurice Thorez et son choix théorico-pratique d’alliance entre la classe ouvrière et l’avant garde de la création à partir du livre de Kojeve (1). Parfois je me dis que les communistes ont disparu définitivement et parfois qu’il suffit de les réveiller de leur torpeur, de leur glisser un message venu du temps où Aragon, le grand Aragon, François la colère les appelait à l’omniscience de l’Histoire pour le genre humain, et osait à ce titre évoquer « l’art de parti ». (note de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

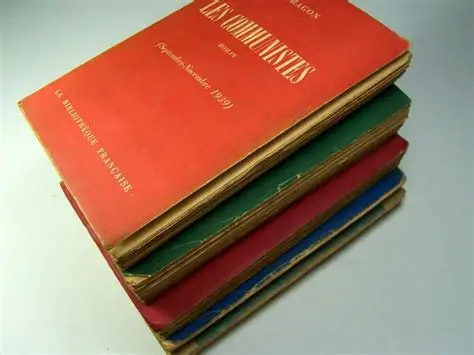

Bien plus qu’un roman : « Les Communistes » d’Aragon

Dans le vaste chantier littéraire que constituent Les Communistes, Aragon raconte la défaite de 1940 sans se contenter d’en dénoncer les généraux : il démonte les mécanismes d’une trahison de classe, exalte les figures discrètes de la Résistance, et compose une fresque politique, amoureuse et fraternelle. Un roman inachevé mais incandescent, dont l’actualité saute aux yeux.

Une remarque de James Joyce qui porte loin

Frank Budgen rapporte, dans son livre James Joyce et la création Ulysse, un jugement original du grand écrivain irlandais sur les mérites comparés des différentes langues parlées en Europe et la façon dont elles se prêtent à la création littéraire. Éminent linguiste lui-même (il lisait couramment une trentaine de langues et parlait quasiment sans accent le français, l’allemand et l’italien, dont il connaissait plusieurs dialectes), Joyce considérait que la langue française constituait, comparée à ses voisines, « un instrument assez pauvre ». Mais il complétait immédiatement cette appréciation négative en soulignant que les grands écrivains français avaient su tirer le meilleur parti possible de ce moyen d’expression limité.

Rien n’indique que Joyce, mort en 1941, ait connu les premiers écrits d’Aragon. Rien ne permet non plus d’affirmer le contraire. Mais le jugement que l’auteur d’Ulysse et de Finnegans Wake porte sur la littérature française m’a toujours paru s’appliquer de façon particulièrement adaptée à un certain type de poésie, celle que travaille la musicalité, de Racine à Aragon lui-même, en passant par Verlaine et Apollinaire. Poésie où la puissance imaginative se lie à une rythmique toute personnelle, et à un travail permanent pour faire entendre au-delà des mots et des phrases banales une ligne mélodique et une sorte d’anoblissement. Mais pour Aragon, il ne s’agit pas seulement de poésie, et son lyrisme s’articule selon des voies originales à une volonté de réalisme social, de témoignage historique et de prise de position politique. Cette volonté de « tout dire », et de toutes les façons possibles, et plus encore de porter un regard critique dans les milieux sociaux les plus divers et les périodes les plus improbables se retrouve aussi dans l’œuvre romanesque, et au premier chef dans cet étonnant roman, inachevé, remanié, qu’est Les Communistes.

Une période historique traditionnellement escamotée

Le cadre temporel de ce très long roman est en fait une période assez brève, celle qui va de la fin de la guerre d’Espagne jusqu’à la confirmation de la défaite de la France et aux premières tractations en vue de l’armistice. Autrement dit, de la « drôle de guerre » à la guerre effective, dont Aragon décrit avec minutie, cartes à l’appui, les moindres déroulements, croisant les décisions politiques et stratégiques, souvent cyniques et parfois aberrante, avec la réalité vécue sur le terrain tant par les armées que par les populations. Des temporalités se contredisent. Des dogmes se durcissent jusqu’à l’absurde. Des vieux généraux se racontent des histoires. La manipulation de l’opinion publique, déjà engagée à l’occasion du pacte de non-agression germano-soviétique et de la guerre entre l’URSS et la Finlande, trouve son prolongement dans les fausses nouvelles délibérément données aux troupes en recul, soi-disant pour les galvaniser, comme quoi l’armée française aurait envahi la Bavière…

Cette manipulation des hommes et des faits est de nos jours attestée et documentée. Pour autant, la période où elle s’est produite est le plus souvent évoquée comme un épisode, certes peu glorieux mais éphémère de notre histoire. On parle de la défaite de 1940 comme de notre « déculottée », dont la responsabilité incomberait essentiellement à un état-major incompétent et à des élites politiques dépassées. C’est là dissimuler l’essentiel. Et l’essentiel, Aragon le montre en braquant le projecteur tant sur les décideurs économiques que sur leurs commis politiques voire leurs hommes de main, c’est la volonté de revanche sur le Front Populaire.

Cette bourgeoisie si velléitaire quand il s’agissait de combattre le nazisme et l’extrême-droite en France se montre d’une surprenante efficacité pour mener la chasse aux diffuseurs de L’Humanité clandestine, avec une police qui n’hésite pas à torturer des enfants, à interroger des heures durant des personnes suspectes de communisme, à passer des heures en filature… La Résistance commence là, avec des stratégies de camouflage, de cloisonnement, d’anonymat.

Des gens prêts à risquer leur liberté

Rien d’hagiographique dans l’approche des communistes, militants, sympathisants, responsables, avec pour chacun la singularité d’une histoire personnelle. Des subjectivités qui se sont chacune construites différemment, selon des parcours de vie parfois sinueux. Avec pourtant trois traits en commun : le désintéressement, le sens de l’organisation et le partage d’une valeur forte, qui est justement ce que « communisme » veut dire : quelque chose qui dépasse les destins individuels, fait que la vie vaut la peine d’être vécue, c’est-à-dire au besoin risquée. Certains adversaires en sont conscients, par exemple ce député des Pyrénées Orientales Visconti, qui observe que « des gens prêts à risquer leur liberté pour ce à quoi ils croient » sont d’une autre étoffe que les opportunistes.

Or, au premier rang des valeurs pour lesquelles les communistes se battent et autour desquelles ils rassemblent y compris des chrétiens, des étrangers et des personnes non politisées, il y a une certaine idée de la patrie. Cette France qui est déjà l’objet de marchandages abjects alors même que les soldats continuent de se battre, ils veulent la mettre sous la protection du peuple. Le centre de gravité politique du texte, c’est cette prise de position demandée au comité central clandestin par ce personnage ambigu et retors que fut le ministre Anatole de Monzie, et pour la transmission duquel Georges Politzer et Jacques Solomon servirent d’intermédiaires : le texte est cité deux fois dans le roman, une redite volontaire. « Le Parti Communiste considère comme une trahison d’abandonner Paris aux envahisseurs fascistes. Il considère comme le premier devoir national d’organiser sa défense. Pour cela il faut : 1- Transformer le caractère de la guerre, en faire une guerre nationale pour l’indépendance et la liberté. 2- Libérer les députés et les militants communistes ainsi que les dizaines de milliers d’ouvriers emprisonnés ou internés. 3- Arrêter immédiatement les agents de l’ennemi qui grouillent dans les Chambres, dans les Ministères, et jusqu’à l’État-Major, et leur appliquer un châtiment exemplaire. 4- Ces premières mesures créeraient l’enthousiasme populaire et permettraient une levée en masse qu’il faut décréter sans délai. 5- Il faut armer le peuple, et faire de Paris une citadelle inexpugnable. » À la lecture de ce texte, Monzie, débarqué du gouvernement mais qui votera dans quelques jours les pleins pouvoirs à Pétain, déclare : « C’est un point de vue… Je crains que le point 3 suffise à le faire considérer comme pas très sérieux. »

Comment mieux illustrer le fait que la bourgeoisie française, au-delà de postures destinées à désorienter l’opinion, n’a jamais cherché à combattre Hitler ni le fascisme ?

Le roman le montre encore avec l’épisode presque surréaliste de l’interrogatoire musclé auquel est soumis pendant un bombardement Gaillard, sympathisant critique mais époux d’une militante internée, sommé de désavouer sa femme, et qui avant qu’une bombe les écrase tous a le temps de dire à ses supérieurs qu’ils n’ont jamais cherché d’autre victoire que contre le peuple.

Un qui ne s’y trompe pas, d’ailleurs, c’est Weygand, qui pousse le gouvernement à demander l’armistice, mais refuse de capituler au nom de ce qu’il appelle « l’honneur », et de la « nécessité » d’obtenir des Allemands une armée susceptible de « maintenir l’ordre » dans la capitale.

En d’autres termes, ce qui met les communistes au centre de cette période politique, ce n’est pas seulement le courage (d’autres en ont eu) mais la lucidité politique et la hauteur de vue que leur permet un sentiment d’appartenance collective et de responsabilité historique.

Un roman écrasé par les circonstances, mais un roman

Les Communistes, c’est aussi un roman de formation, un roman d’émancipation et un roman d’amour. Formation de Jean, étudiant en médecine et qui est un espèce de Candide, ingénu ballotté avec ses compagnons d’une unité de secours aux blessés, qu’Aragon présente comme son « enfant». Émancipation de la belle Cécile Wismer, amenée à la réflexion sociale et politique par l’écœurement que lui inspire le milieu de haute bourgeoisie dans lequel elle a baigné toute sa vie, et avec lequel contraste la droiture et la sérénité de cet ouvrier communiste horriblement mutilé qui se trouve être le frère de sa bonne. Amour enfin entre Cécile et Jean, avec la volonté de vivre, malgré tout. Une volonté dont ils ont trouvé l’exemple dans le monde réel autour d’eux.

Ce roman est écrit au présent, le présent de l’histoire en train de se faire, avec ses balbutiements et ses opacités. On serait tenté de dire qu’Aragon joue de tous les registres de l’écriture, épique, ironique, tragique romanesque, journalistique… Mais il ne s’agit pas d’un jeu. De loin en loin, l’auteur intervient en première personne, pour donner une précision ou émettre un jugement. Jamais on ne se trouve en présence d’un exercice de style. Par contre, à la manière de certaines écritures musicales et notamment celle de Schubert, un rythme travaille les récits les plus factuels, les plus arides en apparence, et les oriente tous, au-delà de leur contenu souvent atroce comme la vie réelle, vers la dimension du futur possible. « La défaite ne signifie rien. Il n’y a de sens que dans la victoire », médite le communiste Raoul Blanchard. « Cette rage d’être le plus fort. Avoir raison. Pas soi, bien sûr. Nous. Ensemble. Ce que c’est, cette rage… Mais c’est le sens même de la vie… Rejoindre. Il a toujours été au front, Raoul. »

A l’heure où les semeurs de confusion tiennent le haut du pavé, où certains appellent vérités alternatives les mensonges les plus éhontés, où l’on démonétise les mots les plus sacrés, à commencer par ceux de « patrie » et de « résistance », où le narcissisme singe l’héroïsme, la lecture de ce grand roman, inachevé comme la vie elle-même, riche en figures dignes et fortes, est un formidable encouragement à la lutte et à la solidarité.

Jean-Michel Galano

Photographie : Un groupe de résistants lors de leur jonction avec l’armée canadienne à Boulogne-sur-Mer, en septembre 1944 (Wikipédia).

Views: 7