L’Alaska et le Bureau ovale : une nouvelle grammaire du pouvoir, dit l’auteur qui décrit un monde tripolaire, dans lequel le reste du monde retient son souffle face à la déchéance de l’UE et la tentative d’acheter Poutine pour en finir avec les BRICS, la Chine. Il y a dans ce type de description d’incontestables vérités en particulier le constat : si l’Ukraine a été diminuée, l’Europe a été humiliée. Comme d’ailleurs la férocité de plus en plus en appétit de l’ogre impérial par exemple dans la Caraïbe. Mais on songe aussi à Arturo Ui parodiant la séduction par Hitler de l’Autriche devant le cadavre du chancelier Dolfuss, le marchand de chou-fleurs selon Brecht séduisant la Russie des oligarques ou prétendant le faire. Une réponse a été apportée par Lavrov et son tee shirt URSS (CCCP) et on le voit très bien à propos de l’Inde, mais aussi du continent asiatique, de l’Amérique latine dans laquelle la Russie joue le renforcement des BRICS, ne serait-ce qu’à travers le Brésil et l’Inde. Elle est plus en mesure de la faire à cause de ce qui en elle reste de l’URSS que la Chine y compris en Asie même, en Afghanistan, au Pakistan. Mais la Chine ne fait pas que regarder et là l’analyse est superficielle, elle est la seule véritable garantie de ce monde multipolaire, de la paix, comme du rôle retrouvé de la Russie devant ce cadavre qu’est l’UE. La Russie ne peut pas se laisser séduire, le maquignon n’a plus les moyens de sa politique… C’est digne d’une pièce de Brecht … (note et traduction de Danielle Bleitrach histoireetsociete)

21 août

Sommet de l’Alaska, août 2025

L’histoire se comprime parfois en une seule image. L’image de Donald Trump assis dans le Bureau ovale, convoquant les dirigeants de l’Europe et de l’Ukraine à sa table, après avoir rencontré Vladimir Poutine en Alaska, est l’un de ces moments. Il ne s’agissait pas simplement de diplomatie, mais de la mise en scène d’un nouvel ordre – un ordre où les États-Unis réaffirment leur domination sur l’Europe, où la Russie est courtisée comme un égal souverain et où la Chine regarde le jeu se dérouler.

Le Bureau ovale comme théâtre de la domination

En politique, le symbolisme est une stratégie. Lorsque Donald Trump a invité les dirigeants de l’Europe et Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, il ne réunissait pas des alliés, mais des sujets. Autour de sa table se trouvaient l’Union européenne, dépouillée de ses illusions de souveraineté, et l’Ukraine, épuisée et dépendante. À ce moment-là, la hiérarchie du monde occidental a été rendue visible. Les États-Unis restaient le centre de gravité. L’Europe était provinciale. L’Ukraine était un protectorat dépendant.

La scène du Bureau ovale a marqué plus qu’un rassemblement diplomatique. C’était une démonstration délibérée de la primauté américaine, un rappel que Washington commande toujours l’hémisphère occidental et l’Europe occidentale. Après des années de recul, d’hésitation et de déclin des États-Unis, Trump a mis en scène un tableau de puissance. Il s’est positionné comme l’arbitre non seulement du destin de l’Ukraine, mais aussi de la place de l’Europe dans le monde. Le message était simple : le mot appartient toujours à l’Amérique.

L’Alaska comme symbole et frontière

Le choix de l’Alaska pour le sommet Trump-Poutine n’est pas un hasard. L’Alaska, c’est plus que de la géographie ; c’est la mémoire. Autrefois terre russe, vendue à Washington en 1867, elle porte en elle la frontière symbolique entre deux empires. En se rencontrant là-bas, Trump et Poutine ont invoqué une géographie de l’histoire – où l’ancienne frontière russe rencontre la frontière américaine, et où la carte de l’Eurasie s’incline vers le Pacifique.

L’Alaska symbolisait un seuil. C’était un rappel que les destins de l’Amérique et de la Russie ne peuvent être séparés, que leur confrontation ou leur coopération définit la structure de la politique mondiale. En choisissant l’Alaska, Trump a invité Poutine à une réunion d’égal à égal sur une scène de mémoire contestée, signalant que Moscou n’était pas convoqué comme un suppliant mais comme un co-architecte de l’ordre mondial.

Le destin de l’Ukraine : du champ de bataille à la monnaie d’échange

La guerre en Ukraine, autrefois présentée comme une lutte existentielle pour la sécurité européenne, est maintenant réduite à une monnaie d’échange dans les grandes négociations entre Washington et Moscou. Les sacrifices de l’Ukraine sur le champ de bataille, la dévastation de ses villes et les souffrances de son peuple risquent désormais d’être condensés en une seule formule : neutralité, partition ou fédéralisation.

La présence de Zelensky dans le Bureau ovale était révélatrice. Il n’était pas un partenaire égal, mais un témoin des accords qui se formaient au-dessus de lui. Pour les États-Unis, l’Ukraine est devenue moins une question de victoire que d’influence. Pour la Russie, l’Ukraine n’est plus seulement une question de territoire, mais de survie de la souveraineté face à l’expansion de l’OTAN vers l’est. L’issue probable est hybride : une Ukraine fragmentée, privée de sa pleine souveraineté, coincée entre les exigences de sécurité russes et les calculs américains. En d’autres termes, l’Ukraine peut survivre en tant qu’État, mais pas en tant que nation en plein contrôle de son destin.

Les dirigeants européens convoqués dans le Bureau ovale, août – 2025

L’humiliation de l’Europe et la fin des illusions

Si l’Ukraine a été diminuée, l’Europe a été humiliée. Le tableau du Bureau ovale a révélé la vérité : l’Union européenne n’est pas un acteur souverain, mais un appendice de la stratégie américaine. Les rêves d’« autonomie stratégique » de Macron ont été démasqués comme des fantasmes. L’héritage d’équilibre entre Washington et Moscou de Merkel est enterré. En Alaska et à Washington, l’Europe n’a pas été un décideur, mais un chœur.

Cette humiliation est plus que symbolique. Les crises économique et énergétique de l’Europe, aggravées par la guerre en Ukraine et ses sanctions contre la Russie, l’ont dépouillée de son indépendance stratégique. La réunion du Bureau ovale a marqué la confirmation finale : l’Europe n’a pas son mot à dire. Ses dirigeants voyagent non pas en tant qu’acteurs souverains, mais en tant qu’émissaires sur le trône américain.

La séduction de l’Occident et le dilemme russe

La Russie se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. L’offre occidentale est séduisante : réintégration dans la finance mondiale, accès aux marchés de capitaux, coopération technologique, levée des sanctions. Les États-Unis peuvent faire miroiter à Moscou la promesse d’une « normalisation » – la même promesse qu’ils avaient autrefois faite à la Chine dans les années 1970.

Mais la Russie connaît le prix. Réintégrer l’orbite occidentale risque d’entraîner une lente érosion de la souveraineté. Le poutinisme lui-même – en tant qu’idéologie de souveraineté, d’identité nationale et de résistance à la domination occidentale – serait en jeu. Pour résister à la séduction, la Russie doit rester fidèle à sa trajectoire BRICS, en approfondissant ses liens avec la Chine, l’Inde et les pays du Sud. Pourtant, même au sein des élites de Moscou, il y a ceux qui se souviennent du confort de l’occidentalisation, qui voient dans les marchés européens et dans le capital américain non pas un danger, mais une opportunité.

Le dilemme est existentiel : la Russie sera-t-elle une puissance eurasienne construisant un monde multipolaire, ou un État réoccidentalisé, une fois de plus lié au système même qui cherchait à l’isoler et à le briser ?

Sommet des BRICS – Kazan, Russie 2024

L’énergie, les minéraux et l’économie de la paix

La paix n’est jamais seulement politique. C’est l’économie. Si les États-Unis et la Russie parviennent à un accord, la carte énergétique mondiale sera redessinée. Le gaz russe pourrait à nouveau affluer vers l’Europe, non pas sous la contrainte, mais à de nouvelles conditions. Les terres rares, essentielles à la transition écologique, pourraient devenir des instruments de négociation. Les avoirs gelés de la Russie, bloqués dans des banques occidentales, pourraient être partiellement dégelés en échange de concessions.

Mais la vraie question est plus profonde : la Russie réintégrera-t-elle le système bancaire occidental ou maintiendra-t-elle son alternative dirigée par les BRICS ? L’intégration occidentale est séduisante – offrant un soulagement immédiat. Le développement des BRICS est lent, incertain, mais souverain. Ce choix définira non seulement l’économie de la Russie, mais aussi sa place dans le nouvel ordre.

La Chine et le triangle stratégique

En arrière-plan se profile la Chine. Washington sait qu’il ne peut pas combattre à la fois la Russie et la Chine. La réunion en Alaska était donc un calcul stratégique : mieux vaut attirer la Russie que de la pousser plus profondément dans l’orbite de Pékin. Mais est-il trop tard ?

La dépendance de la Russie vis-à-vis des marchés chinois, sa coopération militaire avec Pékin et sa dépendance à l’égard du yuan comme monnaie d’échange suggèrent un lien qui ne peut pas être facilement défait. Pourtant, la Russie hésite à devenir le partenaire junior de la Chine. C’est là que réside le paradoxe : la séduction de l’Amérique est dangereuse, mais l’étreinte de la Chine est étouffante. La Russie doit marcher sur une corde raide entre les deux – affirmer son indépendance sans isolement.

Le couloir de Zangezur et l’échiquier eurasien

Au-delà de l’Ukraine se trouve un autre échiquier : le Caucase. La poussée soutenue par les États-Unis pour un corridor de Zangezur reliant l’Azerbaïdjan à la Turquie menace de contourner la Russie et d’affaiblir l’Iran. Pour Moscou, ce corridor est plus qu’une question de logistique ; C’est de la géopolitique. Cela risque de couper la Russie de l’Arménie, de saper son influence dans le Caucase et de déstabiliser l’Iran, son partenaire inconfortable.

Si Washington sécurise le corridor, il aura planté un coin dans l’Eurasie elle-même – une ligne qui isole la Russie de son flanc sud et affaiblit l’axe de résistance qui relie Téhéran, Moscou et Damas. La bataille pour l’Ukraine pourrait prendre fin, mais le Caucase pourrait devenir le prochain front dans la lutte pour la souveraineté eurasienne.

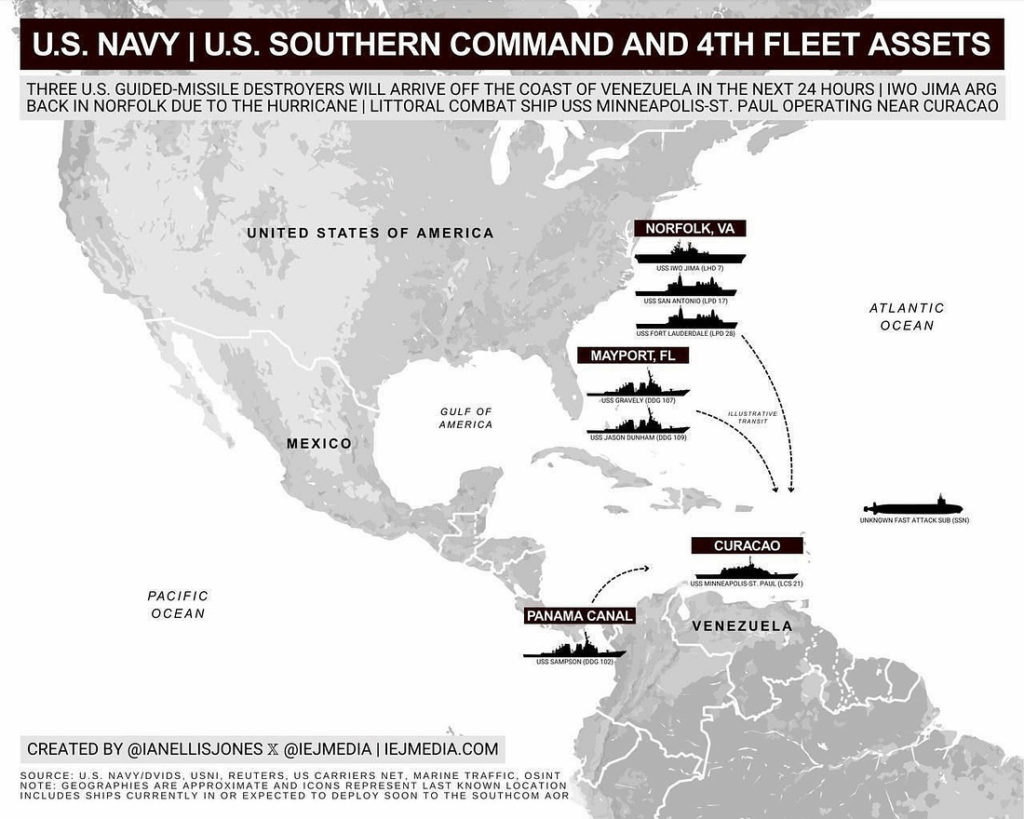

OSINT – Déploiement de l’US Navy dans les Caraïbes, août – 2025

Les États-Unis, artisans de la paix et hégémon

Il y a un paradoxe au cœur de l’Alaska. Les États-Unis se présentent comme un artisan de la paix, mettant fin à la guerre la plus sanglante de l’Europe depuis 1945. Pourtant, dans le même temps, il mobilise des forces navales vers le Venezuela, resserrant son emprise sur l’Amérique latine. Le message est clair : la paix dans un théâtre ne signifie pas l’humilité dans un autre. L’Amérique peut courtiser la Russie, mais elle ne renoncera pas à l’hégémonie.

La contradiction est flagrante : la même main qui signe la paix en Alaska commande les flottes dans les Caraïbes. Il ne s’agit pas d’une abdication de l’empire, mais d’un recalibrage de celui-ci. Les États-Unis rebaptisent l’hégémonie en matière de rétablissement de la paix.

L’horizon intérieur de la Russie : identité et souveraineté

Au-delà de la géopolitique se trouve une question plus profonde : qu’est-ce que la Russie ? La guerre en Ukraine a durci l’identité russe. L’orthodoxie, le nationalisme et la souveraineté ont fusionné dans un récit de résistance. Pourtant, sous la surface se cache la fragilité : le déclin démographique, la corruption des élites et une jeunesse déchirée entre le consumérisme occidental et le traditionalisme russe.

Le poutinisme n’est pas éternel, mais pour l’instant il reste nécessaire. Sans la synthèse du pouvoir, de la souveraineté et de l’identité de Poutine, la Russie risque de se désintégrer. La réunion de l’Alaska n’était donc pas seulement une question de politique étrangère ; il s’agissait de l’être même de la Russie. Restera-t-il un État-civilisation souverain, ou succombera-t-il à la séduction occidentale et à la fragilité interne ?

La multipolarité après l’Alaska

Le sommet de l’Alaska a révélé une vérité simple : le monde n’est plus unipolaire. Il n’est plus bipolaire non plus. Il est triangulaire. Les États-Unis, la Russie et la Chine forment les trois pôles de la puissance mondiale. L’Europe est humiliée, réduite à l’état d’appendice. Les pays du Sud observent, calculant les opportunités.

L’ordre d’après-guerre en Ukraine ne décidera pas seulement des frontières. Il décidera de la grammaire de la politique mondiale. Si l’Amérique et la Russie se réconcilient, la Chine ressentira la pression. Si la Russie résiste à la séduction, les BRICS vont s’approfondir. Si l’Europe reste humiliée, le mythe de l’unité occidentale s’effondrera.

Ce qui est certain, c’est que l’Alaska n’a pas été qu’une rencontre. C’était peut-être la mise en scène de la nouvelle ère multipolaire.

(1) pour les lecteurs qui ignoreraient cette référence : La Résistible Ascension d’Arturo Ui (Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui) est une pièce de théâtre de Bertolt Brecht écrite en 1941, avec la collaboration de Margarete Steffin. On peut la ranger dans la catégorie du théâtre épique. Composée de dix-sept scènes, elle est une parabole sur la prise du pouvoir d’Adolf Hitler et son extension. Elles sont transposées dans le milieu du crime qui s’était développé à l’époque aux États-Unis. La figure principale d’Arturo Ui représente Adolf Hitler, mais il emprunte aussi des traits à Al Capone. Dans les personnages, on reconnaît sans difficulté leurs modèles (Dollfuss, Goebbels, Göring, von Hindenburg, Hitler, van der Lubbe, von Papen, Röhm). De même, Chicago représente l’Allemagne et la ville de Cicero symbolise l’Autriche.

Views: 26