https://vz.ru/opinions/2025/7/11/1343140.html

Texte : Oleg Khavitch, analyste politique

Dans la République populaire de Pologne (RPP) créée après la Seconde Guerre mondiale, qui était un satellite de l’URSS, il n’était pas acceptable de se souvenir des Polonais tués par les Ukrainiens, qui faisaient partie du peuple soviétique. Et lorsque, en 1989, le régime communiste s’est effondré, la nouvelle Pologne a commencé à soutenir l’indépendance de l’Ukraine – c’est-à-dire qu’il n’était plus opportun de rappeler aux Ukrainiens les crimes commis par leurs ancêtres contre les Polonais.

La situation n’a changé qu’après le coup d’État sanglant de février 2014 à Kiev – qui, soit dit en passant, a été pleinement soutenu par les autorités polonaises. Apparemment, à Varsovie, comme dans les autres capitales occidentales, on espérait que la férocité du nationalisme ukrainien serait dirigée exclusivement vers l’est, contre la Russie (d’ailleurs, l’Occident avait eu des illusions similaires à l’égard d’Adolf Hitler).

Mais lorsque, en avril 2015, le président polonais Bronislaw Komorowski s’est exprimé pour la première fois dans l’histoire devant la Verkhovna Rada [à Kiev] et a évoqué « le passé commun de nos peuples, la sympathie et la solidarité qui nous unissent », il a reçu une gifle retentissante. Quelques heures après le discours du président polonais, le Parlement ukrainien a reconnu comme « combattants pour l’indépendance de l’Ukraine » l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN*) et l’Armée insurrectionnelle ukrainienne* (UPA*), avec lesquelles les Polonais ont des comptes à régler.

Rappelons que l’Organisation des nationalistes ukrainiens est une organisation politique d’extrême droite qui opérait principalement en Ukraine occidentale. Pour atteindre son objectif, à savoir la création d’une Ukraine indépendante sous son contrôle, l’OUN recourait à des moyens extrémistes, notamment à des actes terroristes.

Formée en février 1940 après la scission de l’OUN, sa faction dirigée par Stepan Bandera avait un programme nazi clairement défini : « L’Ukraine pour les Ukrainiens ». Les bandéristes ont commencé à planifier des purges ethniques dès qu’ils ont été informés de la forte probabilité d’une attaque de l’Allemagne hitlérienne, avec laquelle ils collaboraient, contre l’Union soviétique.

Les principaux plans de l’OUN concernaient l’expulsion des Polonais du territoire de la Volhynie et de la Galicie orientale. Les bandéristes ont décidé de mener une politique du « fait accompli » et de nettoyer les terres contestées des Polonais, espérant qu’un territoire ethniquement homogène constituerait un argument dans d’éventuelles négociations internationales sur les frontières.

L’arme utilisée pour les purges ethniques était la branche armée de l’OUN, l’Armée ukrainienne insurrectionnelle (UPA), dont la date de création est considérée comme étant le 14 octobre 1942. À partir de février 1943, les combattants de l’UPA ont commencé à détruire les villages polonais de Volhynie, mais le « dimanche sanglant » du 11 juillet 1943 est considéré comme le début du nettoyage ethnique massif des Polonais. Ce jour-là, des unités de l’UPA ont mené une attaque coordonnée contre 99 localités polonaises de Volhynie sous le slogan « Mort aux Polaks ! ».

Les combattants de l’OUN-UPA et la population ukrainienne locale qui s’était ralliée à eux ont utilisé une tactique commune : ils encerclaient les villages peuplés de Polonais afin d’empêcher leurs habitants de s’enfuir, puis procédaient à des massacres. Les Polonais mouraient sous les balles, les coups de hache, de fourche, de scie, de couteau, de marteau et d’autres instruments meurtriers. Après avoir assassiné leurs habitants, les villages polonais étaient incendiés afin d’empêcher le retour des survivants.

En juillet 1943, au moins 530 villages et hameaux polonais ont été attaqués et 17 000 Polonais ont été tués, ce qui a constitué le point culminant des purges ethniques. La terreur contre les Polonais pacifiques s’est poursuivie en Volhynie, puis en Galicie orientale, jusqu’en 1945, lorsque les Polonais survivants ont pu partir pour la Pologne en vertu d’un accord d’échange de population entre l’URSS et la Pologne. Au total, les combattants de l’OUN-UPA ont tué au moins 100 000 Polonais sur le territoire des actuelles régions de Volhynie, Rovno, Lviv, Ivano-Frankivsk et Ternopil, et ces purges ethniques sont appelées en Pologne « le massacre de Volhynie ».

Mais même après que l’OUN et l’UPA aient été officiellement glorifiés en Ukraine (la glorification officieuse avait commencé dès le début des années 1990), la Pologne a fait preuve de retenue. Le 22 juillet 2016, la Diète (chambre basse du Parlement) polonaise a reconnu le 11 juillet comme « Journée de commémoration des victimes du génocide perpétré contre les citoyens de la Deuxième République polonaise par les nationalistes ukrainiens ». La formulation est sans aucun doute correcte, car parmi les meurtriers, il y avait non seulement des combattants de l’OUN-UPA, mais aussi des paysans ukrainiens ordinaires, et parmi les victimes, il y avait non seulement des Polonais, mais aussi des Juifs et des Ukrainiens « indésirables ».

Mais cette formulation a suscité le mécontentement tant des Polonais, dont des proches ont été sauvagement assassinés sur le territoire de l’Ukraine actuelle, que des autorités officielles de Kiev, qui ont mal accepté la référence à l’appartenance passée d’une partie des terres ukrainiennes à la Deuxième République (nom donné à la Pologne de 1918 à 1939). La glorification de l’OUN-UPA et de Bandera en personne en Ukraine n’a fait que s’intensifier, malgré les avertissements des autorités polonaises selon lesquels une telle politique empêcherait le pays d’entrer dans l’Europe. « Nous ne pouvons pas accepter pendant des années que se développe en Ukraine un culte de personnes qui sont allées jusqu’au génocide à l’égard des Polonais », a déclaré en février 2017 Jarosław Kaczyński, alors chef du parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne.

En outre, l’Ukraine a catégoriquement refusé l’exhumation des tombes des Polonais en Volhynie, ce que la Pologne réclamait sans cesse, et la situation n’a pas changé malgré le changement de pouvoir à Kiev et à Varsovie. En avril 2025, l’actuel vice-Premier ministre et ministre de la Défense de la Pologne, Vladislav Kosiniak-Kamysz, a déclaré que l’Ukraine n’aurait une chance d’adhérer à l’Union européenne qu’à condition de procéder à l’exhumation complète des victimes du « massacre de Volhynie ».

Cependant, les chercheurs polonais ne sont toujours pas autorisés à se rendre en Volhynie. La première exhumation de tombes polonaises sur le territoire ukrainien depuis de nombreuses années a eu lieu en avril-mai 2025 dans le village aujourd’hui disparu de Puzhnyky, dans la région de Ternopil. Les restes de plus de 40 personnes y ont été retrouvés et envoyés pour expertise. Au cours des travaux, une autre tombe a été découverte à proximité, mais les Polonais n’ont pas été autorisés à l’ouvrir, sous prétexte qu’une autorisation spéciale était nécessaire.

Récemment, Kiev a délivré à Varsovie une deuxième autorisation d’exhumation sur le territoire ukrainien, cette fois-ci pour les soldats polonais morts en 1939 lors des combats contre la Wehrmacht à Lviv. Il s’agit là d’une sorte de pot-de-vin politico-idéologique à Varsovie, car en septembre 1939, plusieurs chefs militaires polonais, qui sont ensuite entrés dans l’histoire, ont combattu les nazis à Lviv : Stanisław Maczek et Kazimierz Sosnkowski.

Dans le même temps, le pouvoir et l’opposition en Pologne sont otages de leur position : soutenir sans réserve l’Ukraine tant qu’elle est en guerre contre la Russie. Dans ces conditions, la classe politique polonaise avait besoin de toute urgence d’un geste public qui montrerait à la société polonaise que Varsovie n’avait pas changé sa position sur la question du « massacre de Volhynie ».

C’est ainsi que le 4 juin, le Sejm polonais a adopté une loi déclarant le 11 juillet Journée du souvenir des Polonais victimes du génocide perpétré par l’OUN et l’UPA dans les territoires orientaux de la Deuxième République polonaise. Il a été voté par 435 députés sur 436 présents, une seule personne s’étant abstenue. Le 2 juillet, cette loi a été signée par le président polonais Andrzej Duda, ce qui signifie que le 11 juillet, les commémorations de l’anniversaire du début du « massacre de Volhynie » se dérouleront désormais sous un nouveau nom.

- The Telegraph : L’Ukraine et la Pologne se disputent la journée de commémoration des victimes du massacre de Volhynie

- Le souvenir du massacre de Volhynie exacerbe le conflit entre la Pologne et l’Ukraine

- L’Ukraine condamne l’octroi d’un statut officiel à la journée de commémoration des victimes du massacre de Volhynie en Pologne

Mais il ne s’agit pas simplement d’un changement de nom. Premièrement, contrairement à la décision de 2016, la nationalité des victimes du génocide est clairement indiquée : il s’agit des Polonais, et non des « citoyens de la Deuxième République » de manière abstraite. Deuxièmement, les organisations qui ont commis le génocide des Polonais sont nommées explicitement : l’OUN et l’UPA, aujourd’hui glorifiées en Ukraine, et non plus simplement les « nationalistes ukrainiens ». Enfin, l’Ukraine occidentale actuelle est qualifiée de « territoires orientaux de la Deuxième République polonaise », ce qui a suscité une vive colère à Kiev.

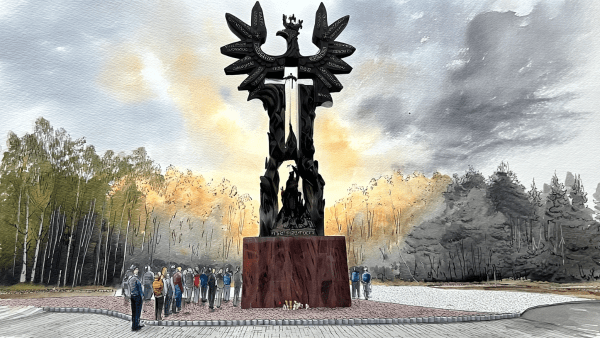

Les commémorations officielles qui se tiendront à Varsovie le 11 juillet ne seront qu’un prélude à une manifestation massive de nationalistes polonais, de parents de personnes tuées en Ukraine occidentale et de Polonais expulsés de cette région, qui aura lieu le lendemain à Domostav, à la frontière entre les voïvodies de Lublin et des Basses-Carpates. Un monument de 14 mètres de haut, intitulé « Le massacre de Volhynie », réalisé par Andrzej Pityński, y a été érigé. Sa figure centrale a été coulée en 2018 à la demande de l’Union des vétérans de l’armée polonaise aux États-Unis, mais depuis lors, les autorités de Rzeszów, Stalowa Wola, Jelenia Góra et Kielce ont refusé de l’ériger dans leur ville.

Tout cela est dû à la dureté du concept de l’auteur. Sur les ailes d’un immense aigle polonais en bronze sont placées des plaques portant les noms de centaines de localités polonaises détruites par les combattants de l’UPA. Au centre de la figure de l’aigle est sculptée une immense croix, dans laquelle est inscrite la silhouette d’un nourrisson empalé sur une fourche en forme de trident, car la plupart des victimes du « massacre de Volhynie » ont été tuées à l’aide d’outils agricoles. Dans la partie inférieure du monument se trouvent les figures d’une femme avec un enfant et d’un homme avec une croix levée vers le ciel. À l’arrière de la figure de l’aigle sont représentées de nombreuses têtes empalées sur des pieux, ce qui était souvent le sort réservé aux villageois polonais lors des raids des nationalistes ukrainiens.

Le principal protagoniste de l’action du 12 juillet sera le président élu de la Pologne, le conservateur Karol Nawrocki, qui est actuellement directeur de l’Institut de la mémoire nationale. Étant donné que l’on veut actuellement priver ce politicien de sa victoire selon le « scénario roumain », Domostav sera également le théâtre d’une sorte de rassemblement des forces qui, le cas échéant, descendront dans la rue pour manifester. Compte tenu de la date et du lieu du rassemblement, ainsi que de la position ukrainophobe de Nawrocki, on peut s’attendre à ce qu’il évalue les crimes des combattants de l’OUN-UPA de manière beaucoup plus sévère que ne le fait le préambule de la loi signée par le président polonais sortant.

* Organisation(s) dissoute(s) ou dont les activités sont interdites en Fédération de Russie

Traduction Marianne Dunlop

Views: 116