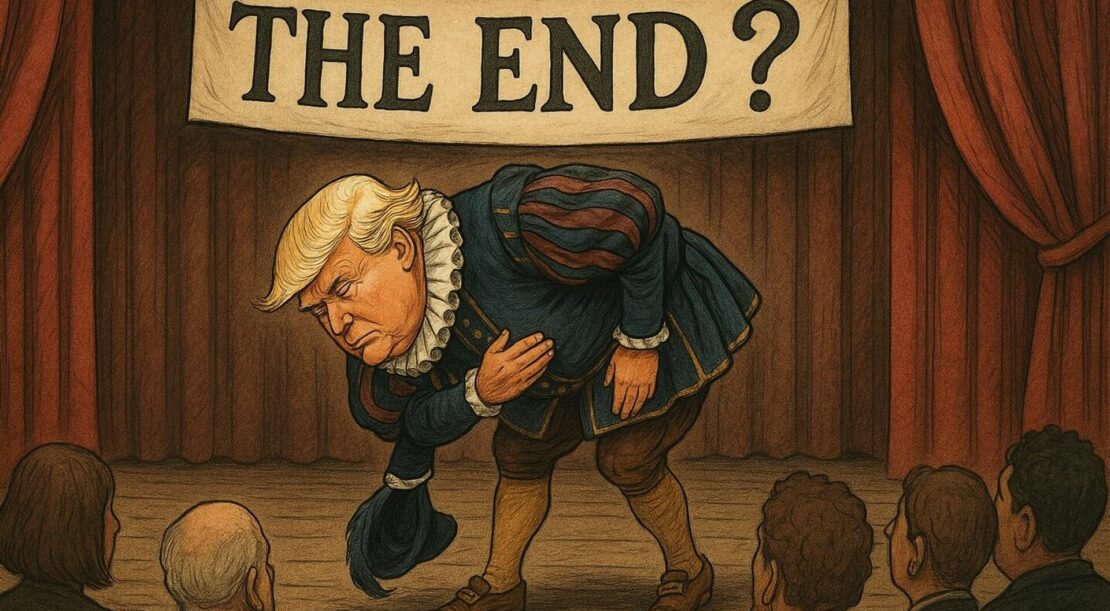

Nous vous parlons, à vous, Japon, Corée du Sud et Taïwan, de l’effondrement du système d’alliance américain et de l’ordre fondé sur des règles désormais dépassées… C’est de cette histoire que nous avons tenté de parler également à la France dans notre livre, et ceux qui croient que nous sommes nostalgiques ne se rendent même pas compte qu’ils sont eux-mêmes en train d’errer dans un monde de fantômes… Ce n’est pas des échecs en 4D, les gens. C’est le président Trump qui utilise ce qu’il reste de la puissance américaine pour renverser l’échiquier, en espérant que les pièces éparpillées se réarrangent comme par magie dans des positions avantageuses. C’est aussi de la pure folie. Comme ces malheureux qui croyaient restaurer l’empire romain en enfonçant l’Europe dans une guerre de trente ans qui fit disparaître la moitié de la population entre guerres et épidémies.. Voici le premier épisode de la chute inexorable de l’empire brouillon, puéril, sans perspective. (note et traduction de Danielle Bleitrach histoireetsociete)

par Han Feizi 14 mai 2025

Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, mais si vous essayez un jour, vous constaterez que vous obtenez ce dont vous avez besoin… Les pierres qui roulent

L’histoire a de multiples équilibres. Des arrangements apparemment stables peuvent tourner en un clin d’œil. « Il y a des décennies où rien ne se passe ; et il y a des semaines où des décennies se produisent », écrivait Vladimir Lénine en 2017, sa dernière année d’exil.

Ou, comme l’a dit le président Xi Jinping à la porte du Kremlin après une réunion avec Vladimir Poutine en 2023 : « En ce moment, il y a des changements – comme nous n’en avons pas vus depuis 100 ans ». À portée de voix de la presse, le président Xi a sournoisement ajouté : « Et nous sommes ceux qui conduisent ces changements ensemble »

Ne tournons pas autour du pot : nous nous adressons à vous, au Japon, à la Corée du Sud et à Taïwan. Les changements auxquels le président Xi faisait référence sont l’effondrement du système d’alliance américain et, avec lui, l’effondrement de l’ordre international fondé sur des règles.

Chaque nation doit être préparée. Les acteurs les plus avisés animeront les événements. Lorsque le président Xi a déclaré « c’est nous qui sommes à l’origine de ces changements », il s’agissait d’une invitation ouverte à parier sur le « nous » et à en faire partie.

Avance rapide jusqu’en 2025 et les tendances n’ont fait que s’accélérer. Le président Trump, dans son deuxième mandat, a insulté gratuitement l’Europe, armé le Panama, menacé d’annexer le Groenland et le Canada et lancé une guerre commerciale chaotique contre le monde.

Ce n’est pas des échecs en 4D, les gens. C’est le président Trump qui utilise ce qui reste de la puissance américaine pour renverser l’échiquier, en espérant que les pièces éparpillées se réarrangent comme par magie dans des positions avantageuses. C’est aussi de la pure folie.

Dans son livre And Tomorrow the World : The Birth of US Global Supremacy, Stephen Wertheim raconte comment, au cours des quelques années précédant l’attaque du Japon sur Pearl Harbor, des institutions telles que le Council on Foreign Relations et des dirigeants tels que le président Franklin Roosevelt ont manœuvré la position mondiale de l’Amérique pour l’éloigner de la méfiance à l’égard des enchevêtrements étrangers et la rapprocher de la primauté mondiale.

Bien sûr, rien de tout cela ne pouvait être dit à haute voix. Au fur et à mesure que la nouvelle posture s’est développée pendant et après la Seconde Guerre mondiale, elle a dû être enterrée dans des euphémismes comme « ordre international libéral » et administrée par des institutions neutres telles que la Banque mondiale/FMI (1944), les Nations Unies (1945), l’OTAN (1949) et même le Congrès américain.

Tout cela va à l’encontre de l’héritage que de nombreux pères fondateurs espéraient léguer à la jeune république, heureusement séparée d’une Europe divisée par l’océan Atlantique. Dans son discours d’adieu, George Washington a mis en garde contre l’implication dans des guerres et des enchevêtrements étrangers :

Pourquoi, en entremêlant notre destin à celui de n’importe quelle partie de l’Europe, empêtrer notre paix et notre prospérité dans les labeurs de l’ambition, de la rivalité, de l’intérêt, de l’humour ou du caprice européens ?

Pourquoi renoncer aux avantages d’une situation aussi particulière ? Pourquoi quitter les nôtres pour s’installer sur un sol étranger ?

Notre véritable politique est d’éviter toute alliance permanente avec une partie quelconque du monde étranger ; jusqu’à présent, je veux dire, comme nous sommes maintenant libres de le faire ; car qu’on ne me comprenne pas comme capable de traiter avec condescendance l’infidélité à l’égard des engagements existants.

Selon Wertheim, les penseurs et les dirigeants qui ont planifié la primauté américaine n’ont pas agi de mauvaise foi ; ce n’étaient pas des pousseurs de papier du Pentagone à la recherche d’un poste de retraite chez Lockheed Martin. C’étaient des hommes qui avaient vraiment peur d’un monde où les fascistes contrôlaient la masse continentale eurasienne. Wertheim écrit :

La paix, cependant, a eu un prix sans précédent après que l’Allemagne a conquis la France et a brièvement dominé l’Europe. Pour les États-Unis, le maintien d’une posture militaire hémisphérique pourrait potentiellement laisser l’Europe aux pires Européens et l’Asie aux pires Asiatiques – des dictatures totalitaires exploitant les outils de la modernité industrielle pour parvenir à la conquête armée et à l’assujettissement.

Après avoir sauvé l’Europe et l’Asie de la domination fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale (ou au moins avoir participé aux opérations de nettoyage dans le quatrième acte), les États-Unis n’ont pas perdu de temps pour se déclarer leader du monde libre dans la longue lutte crépusculaire contre l’Union soviétique. George Kennan, dans son célèbre long télégramme, a écrit :

L’élément principal de toute politique des États-Unis à l’égard de l’Union soviétique doit être un endiguement à long terme, patient, mais ferme et vigilant des tendances expansionnistes russes. La pression soviétique contre les institutions libres du monde occidental peut être contenue par l’application adroite et vigilante de la contre-force à une série de points géographiques et politiques constamment changeants, correspondant aux changements et aux manœuvres de la politique soviétique, mais qui ne peuvent être charmés ou disparaître.

Il s’avère que la primauté est une drogue difficile à arrêter. Après l’effondrement inattendu de l’Union soviétique et l’adhésion volontaire de la Chine au système économique dirigé par les États-Unis, les États-Unis se sont rapidement autoproclamés leader mondial permanent sous la doctrine Wolfowitz :

Les États-Unis doivent faire preuve du leadership nécessaire pour établir et protéger un nouvel ordre qui promet de convaincre les concurrents potentiels qu’ils n’ont pas besoin d’aspirer à un rôle plus important ou de adopter une posture plus agressive pour protéger leurs intérêts légitimes. Dans les domaines autres que ceux de la défense, nous devons tenir suffisamment compte des intérêts des pays industrialisés avancés pour les décourager de défier notre leadership ou de chercher à renverser l’ordre politique et économique établi. Nous devons maintenir le mécanisme permettant de dissuader les concurrents potentiels d’aspirer à un rôle régional ou mondial plus important.

C’est à cette époque que « l’ordre international libéral » s’est transformé en « ordre international fondé sur des règles ».

Après les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center en 2001, les États-Unis ont mis à jour la doctrine Wolfowitz avec la doctrine Bush, une position de politique étrangère agressive qui s’arrogeait le droit d’éliminer préventivement – par des moyens militaires – les menaces naissantes avant qu’elles ne se matérialisent complètement. Lors du discours de remise des diplômes de West Point en 2002, George W. Bush a déclaré :

Nous ne pouvons pas défendre l’Amérique et nos amis en espérant le meilleur. Nous ne pouvons pas nous fier à la parole des tyrans, qui signent solennellement des traités de non-prolifération et les rompent ensuite systématiquement.

Si nous attendons que les menaces se matérialisent pleinement, nous aurons attendu trop longtemps.

Notre sécurité nécessitera de transformer l’armée que vous dirigerez – une armée qui doit être prête à frapper à tout moment dans n’importe quel coin sombre du monde. Et notre sécurité exigera de tous les Américains qu’ils soient tournés vers l’avenir et résolus, qu’ils soient prêts à prendre des mesures préventives lorsque cela sera nécessaire pour défendre notre liberté et défendre nos vies.

La gueule de bois des aventures militaires ratées sous les doctrines Wolfowitz/Bush a fait naître des appels à une politique étrangère plus proche de ce qu’avaient voulu les pères fondateurs, aujourd’hui qualifiée péjorativement d’« isolationnisme » par les primacistes. Certains, comme le réaliste autoproclamé Elbridge Colby, sont favorables à l’utilisation des ressources pour contenir spécifiquement la Chine – un primaciste exclusivement chinois, si l’on peut dire.

Comme pour tout le reste, la politique étrangère du président Trump a été schizophrène et incohérente. Ne prétendons pas qu’il y a une doctrine Trump. Il n’y a pas de plan. Il n’y a pas de stratégie. Il n’y a pas de théorie. Il ne fait que l’inventer au fur et à mesure, poussé par ses appétits et limité par ses ressources.

Les primacistes américains rejettent délibérément l’idée que le but de l’hégémonie régionale est de ne pas avoir à dépenser de ressources pour l’armée. La nation avait été amplement avertie et pas seulement par George Washington. John Quincy Adams, 6 ième Président des États-Unis, a exhorté à ne pas chercher de « monstres à détruire » dans un discours de 1821 :

Partout où l’étendard de la liberté et de l’indépendance a été ou sera déployé, là seront son cœur, ses bénédictions et ses prières. Mais elle ne va pas à l’étranger, à la recherche de monstres à détruire… Elle sait bien qu’en s’enrôlant une fois sous d’autres bannières que la sienne, fût-ce même les bannières de l’indépendance étrangère, elle s’engagerait, au-delà du pouvoir de désincarcération, dans toutes les guerres d’intérêts et d’intrigues, d’avarice, d’envie et d’ambition individuelles, qui prennent les couleurs et usurpent l’étendard de la liberté. Les maximes fondamentales de sa politique passeraient insensiblement de la liberté à la force.

L’Amérique a entendu pour la première fois le terme « complexe militaro-industriel » de Dwight Eisenhower, 34ème Président des États-Unis, dans son discours d’adieu de 1961 :

Cette conjonction d’un immense établissement militaire et d’une importante industrie de l’armement est nouvelle dans l’expérience américaine. Pourtant, nous ne devons pas manquer de comprendre ses graves implications… Dans les conseils de gouvernement, nous devons nous prémunir contre l’acquisition d’une influence injustifiée, recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le potentiel d’une montée désastreuse d’un pouvoir mal placé existe et persistera.

Les dynasties hégémoniques se sont regroupées en Chine spécifiquement pour détourner les ressources des guerres conflictuelles vers des projets de travaux publics (par exemple, le projet de dérivation de l’eau de Dujiangyuan, le Grand Canal, la Grande Muraille).

La dynastie de la RPC n’est pas différente, dépensant moins de 2 % de son PIB pour la défense et obtenant en retour le barrage des Trois Gorges, le train à grande vitesse, le projet de transfert d’eau sud-nord et un système routier national.

La « liberté de se déplacer », popularisée par John Mearsheimer, n’est manifestement pas un impératif universel des hégémons régionaux. La Chine, à l’apogée de sa puissance, a brûlé la flotte du trésor impérial. L’impulsion américaine à vagabonder est un héritage de l’impérialisme maritime européen (principalement britannique) qui a depuis longtemps survécu à son utilité, encourant maintenant plus de coûts que d’avantages.

La Russie défie l’OTAN en Ukraine, la Chine défie les États-Unis en Asie de l’Est, l’Iran défie les États-Unis au Moyen-Orient et Dieu sait ce que Kim Jong Un fait en Corée du Nord. Le front intérieur négligé est inondé de drogues, d’obésité, de criminalité et de maladies mentales. L’Amérique, dispersée après des décennies de guerre aveugle en Irak et en Afghanistan, maintient maintenant ce qui reste de la primauté à travers une soupe alphabétique d’alliances multilatérales (G7, OTAN, AUKUS, Quad).

Ces alliances sont intrinsèquement instables – opposant le parasitisme au transfert de responsabilité. Les États-Unis tentent d’exercer une hégémonie mondiale à moindre coût par l’intermédiaire de partenaires de l’alliance. Une Amérique débordée veut se renvoyer la balle – se décharger des coûts de son ordre international fondé sur des règles sur ses partenaires. Pendant ce temps, les partenaires de l’alliance veulent profiter des avantages de l’ordre fondé sur des règles sans contribuer.

Pour que les alliances soient stables, l’Amérique doit démontrer qu’elle est disposée et capable d’en assumer tous les coûts, avec ou sans partenaires.

Les États-Unis l’ont fait pendant la majeure partie de l’après-guerre, comme John F. Kennedy l’a promis dans son discours d’investiture de janvier 1961 :

Que chaque nation sache, qu’elle nous veuille du bien ou du mal, que nous paierons n’importe quel prix, porterons n’importe quel fardeau, affronterons n’importe quelle difficulté, soutiendrons n’importe quel ami, nous opposerons à n’importe quel ennemi pour assurer la survie et le succès de la liberté.

C’est ce que nous nous engageons – et plus encore.

Alors que les partenaires ont connu des hauts et des bas en fonction de l’évolution de la politique intérieure (par exemple, la France, les Philippines, la Thaïlande), la détermination de l’Amérique a longtemps été supposée, même si c’était à tort (par exemple, la Hongrie en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968, le Vietnam en 1973, le Liban en 1984, la Somalie en 1993, l’Irak en 2011, l’Afghanistan en 2021).

Mais aujourd’hui, alors que le président Trump abandonne les alliances et que les capacités des challengers augmentent, la détermination de l’Amérique ne peut plus être présumée. Les États-Unis n’essaient pas seulement de se renvoyer la balle, ils disent à l’Europe que la responsabilité ne s’arrête pas là. L’Asie est laissée dans l’embarras dans l’incertitude quant à ce que le président Trump va décider. Il peut s’agir de n’importe quoi – d’un pivot stratégique honnête vers l’Asie à l’échange de Taïwan contre de la flatterie et d’un sandwich au jambon ou de n’importe quoi entre les deux. Nous ne savons tout simplement pas.

Ce que tout le monde sait, c’est que les capacités de la Chine augmentent et, au fil du temps, les coûts du maintien de la position de l’Amérique en Asie augmenteront. Et si les tendances se maintiennent, le transfert de responsabilité s’intensifiera et les passagers clandestins auront des décisions inconfortables à prendre.

Views: 191