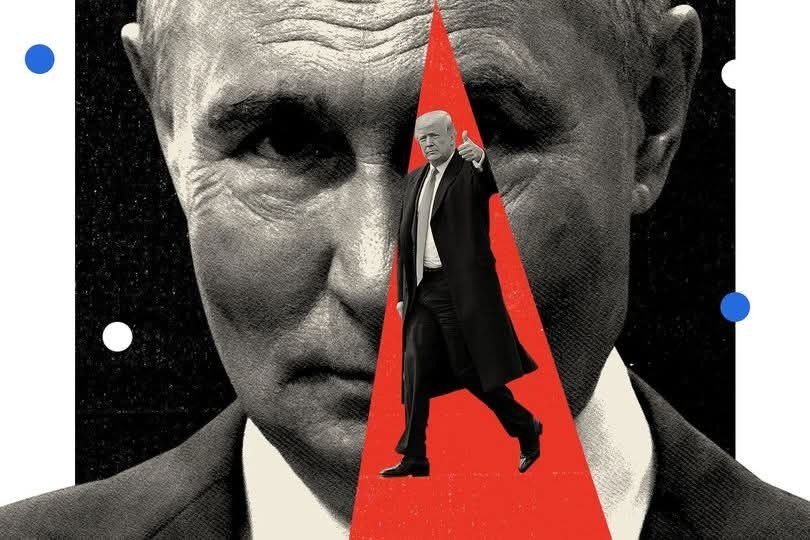

Le schisme au sommet, comment peut-on expliquer l’inexplicable : la soif de guerre du continent européen ? c’est exactement ce que nous disons en considérant que notre président est à la pointe de ce délire… (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et societe)

Ilán Semo /II

Les chemins de la mémoire sont impénétrables. Si quelque chose échappe dans la vie quotidienne à toute tentative de définir ce qui rend un événement plus pertinent qu’un autre, une crise plus grave qu’une autre, nous savons d’avance que l’histoire n’accepte pas de slogans calculables ou de références à domicile. Le temps présent n’est rien d’autre que cette période où la chose sensée à faire consiste exclusivement à admettre que la seule chose prévisible est les vicissitudes de l’incertitude. Ce moment où chaque seuil est réduit à une condition de possibilité et où le plan innombrable des perceptions trompe l’esprit.

Il est probable que la semaine dernière synthétisera l’une des inflexions les plus inattendues et inhabituelles sur la scène mondiale au cours des quinze dernières années. Ou aurait-on pu imaginer que le représentant des États-Unis à l’ONU voterait avec la Russie et la Chine, sous le regard stupéfait des délégués européens, un accord appelant à des négociations de paix en Ukraine ? À la stupéfaction de tous, le texte de l’accord réduit la perception d’une guerre de trois ans à la qualité d’un simple conflit

.

Comment expliquer le revirement soudain de la politique américaine qui tourne le dos à une alliance encodée dans l’OTAN – comme un mécanisme de déploiement unipolaire – pour s’asseoir pour négocier avec la Russie dans la solitude de Riyad non seulement le sort de l’Ukraine, mais probablement l’échiquier qui fait une tabula rasa de trois décennies d’un Occident unifié

?

Huit jours qui ont secoué le monde

, tel est le titre d’un éditorial publié par le journal El Siglo. Une image peut-être trop forte pour décrire le crépuscule d’une époque qui s’estompe sous nos yeux. Mais il s’agit sans aucun doute d’un virage à 180 degrés. L’histoire commence avec la désintégration de l’Union soviétique et la dissolution du Pacte de Varsovie (ancienne alliance militaire des pays d’Europe de l’Est) en 1991. Elle a été suivie par la création de l’euro comme monnaie vivante d’une unification (dont nous savons maintenant qu’elle est forcée) et la consolidation de l’OTAN sous l’hégémonie américaine.

En 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont rejoint l’alliance militaire. L’argument était qu’ils avaient besoin d’être protégés contre la menace

posée par Moscou. Un argument qui à l’époque était tout simplement absurde. Vers l’an 2000, la Russie traversait une implosion politique, sociale et économique. Plusieurs guerres intestines réduisirent leurs forces. Il y a eu des semaines où le gouvernement central n’était pas en mesure de payer les salaires de ses employés. À l’époque, la question était de savoir si la Russie pouvait survivre à ses dilemmes.

Entre 2002 et 2017, l’OTAN a pratiquement englouti 14 autres pays d’Europe de l’Est ; y compris le Monténégro, qui ne remplissait aucune des conditions requises par Bruxelles pour l’entrée. Il n’avait aucun compte rendu des généraux européens – et encore moins des Américains – sans compte. L’OTAN fonctionnait déjà comme l’instrument d’expansion européenne de Washington. Un appareil qui sera utilisé dans les guerres en Irak, en Libye et en Afghanistan. Comme on le verra bien, des années plus tard, sa tâche centrale sera de violer et, si possible, de saigner la Russie.

En 2014, la CIA et l’ultra-frange de l’oligarchie ukrainienne ont fomenté un coup d’État à Kiev. L’objectif a toujours été évident : enterrer l’option de la neutralité de l’Ukraine. À partir de ce moment-là, toute la politique américaine serait déterminée à promouvoir la promesse de l’adhésion à l’OTAN. À partir de 2015, Poutine a mis en garde contre les limites de l’élargissement de l’alliance atlantique : l’Ukraine et la Géorgie représentaient, pour Moscou, une zone de sa sécurité nationale. Washington ignora l’avertissement et soutint la montée d’une force russophobe. Zelensky serait son instrument docile. En l’espace de quelques mois, la langue russe a été interdite, les partis politiques soutenant la neutralité ont été interdits et des pogroms contre les régions de l’est de l’Ukraine ont commencé. Washington semblait convaincu qu’une guerre locale affaiblirait la Russie. Et une accumulation suffisante de sanctions économiques (au final, 24 000 ont été imposées) enterrerait son économie.

Mais l’histoire nous réserve des surprises. Après trois ans de guerre, les balanciers ont été inversés avec une précision presque arithmétique. L’Ukraine a perdu 8 millions d’habitants, 25 % de son territoire, la partie fondamentale de ses infrastructures et de son économie. L’armée, qui a étonnamment résisté à l’invasion russe, s’est avérée incapable de la briser. De son côté, Moscou a contourné la campagne contre son économie soutenue par la Chine et l’Inde.

En 2025, la dernière chose que Washington peut se permettre, c’est un Afghanistan au centre de l’Europe. Ce qui est inhabituel, cependant, c’est la soif de guerre des gouvernements européens, une soif qui a empêché toute option de négociation. Et il est finalement arrivé le 24 février. Le jour où les États-Unis ont tourné le dos à l’ineptie politique, diplomatique et militaire de l’Europe.

À Riyad, les négociateurs de Washington et de Moscou se sont rencontrés sans la présence de l’Ukraine, ni des gouvernements correspondants de l’OTAN. Comme l’a dit un secrétaire d’État du cabinet de Biden : en géopolitique, celui qui n’est pas invité à la table fait partie du menu

. De facto, la Russie a gagné la guerre ; Reste à savoir s’il sera capable de gagner la paix. Seul le pragmatisme de Washington a pu le reconnaître.

Il est impossible de prédire le sort des négociations. La vérité est que la scène mondiale d’aujourd’hui est définie par trois grandes puissances. Et l’Union européenne n’en fait pas partie.

Views: 1