On peut sans être un écrivain de cette envergure entrevoir ce qu’il dit de cette expérience : d’abord que quand on écrit c’est comme si c’était déjà écrit et qu’on le met à jour. Quand je me racontais des histoires, j’écrivais pour savoir la fin et je me suis même envoyée l’une de ces histoires par la poste en me disant qu’elle me surprendrait et cela a eu lieu, c’est un peu comme le sentiment très fort de la prémonition, on croit avoir éprouvé un sentiment de peur, d’angoisse dans un lieu où ultérieurement il y a eu un événement très marquant. La seconde est que l’écriture qu’à l’inverse de la prémonition, est un lieu de paix dans lequel on trouve sa place et dans lequel on aime être. Mais cela est vrai de bien des choses autres, toutes celles qui vous donnent de la plénitude, pour moi nager, marcher longuement, voir une oeuvre, peinture, film, on ressent que tout est exactement là où ça doit être et c’est pourquoi on peut vivre cela comme une expérience de foi, mais aimer c’est aussi cela. Pourtant la plupart des expériences exigent la solitude ne serait-ce que pour atteindre la densité. Encore un mot ce texte est passionnant parce qu’il décrit à la fois des manières d’être au monde et reste toujours dans le travail d’écriture, c’est pourquoi cette expérience de la « foi » est aussi matérialiste. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et société)

L’auteur norvégien a passé des décennies à produire une œuvre étrange et vénérée. Mais il ne sait toujours pas d’où vient l’écriture.

Par Merve Emre13 novembre 2022

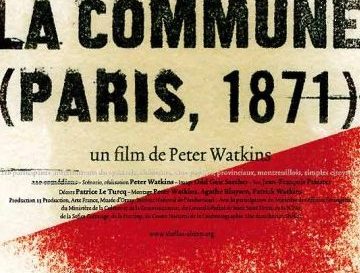

« Quand j’écris bien, j’ai ce sentiment très clair et distinct que ce sur quoi j’écris est déjà écrit », dit Fosse. « C’est quelque part là-bas. Je n’ai qu’à l’écrire avant qu’il ne disparaisse. »Photographie de David Levene / Redux

Le Hardangerfjord, le deuxième plus grand fjord de Norvège, se fraye un chemin de la mer du Nord vers les montagnes lointaines de Vestland. À peu près à mi-chemin du fjord, où la lumière sur le rivage est sombre et l’obscurité de l’eau est argentée par la lumière, se trouve le village de Strandebarm. Il abrite la Fondation Fosse, une organisation dédiée à Jon Fosse – romancier, essayiste et l’un des dramaturges contemporains les plus joué d’Europe – qui y est né en 1959. Les membres de la fondation se réunissent dans une petite maison de prière grise surplombant la courbe du port. Une cascade descend la paroi rocheuse noire derrière elle. En bas de la route de la fondation se trouvent deux maisons blanches : la maison dans laquelle Fosse a grandi, où sa mère vit toujours, et la maison qui appartenait à ses grands-parents.

En août dernier, la Fondation Fosse a organisé un déjeuner pour les traducteurs, les éditeurs et les journalistes qui s’étaient réunis pour assister au Symposium international Jon Fosse. Au dernier étage, un violoneux a joué une valse sur le violon Hardanger, qui est enfilé avec quatre cordes supérieures et, en dessous, quatre cordes sympathiques, qui vibrent selon les notes jouées sur le dessus. Au rez-de-chaussée, les visiteurs pouvaient se promener dans une exposition de l’artiste textile Åse Ljones, qui avait cousu des phrases des écrits de Fosse sur des draps, des mouchoirs et des chemises de nuit. Un membre de la Fondation Fosse a brandi l’une des feuilles de Ljones et a demandé à l’un des six traducteurs de Fosse de la traduire. Les mots étaient risqués, les corrections grognaient sous le souffle. Il y avait un sentiment de compétition, de convoitise dans l’air.

Le mot qui vient à l’esprit pour décrire tout cela – la lumière, la musique, les eaux sacrées, les vêtements sacrés – est « pèlerinage ». On voit rarement des écrivains vivants traités avec autant de respect. « Je suis juste un gars étrange de la partie occidentale de la Norvège, de la partie rurale de la Norvège », m’a dit Fosse. Il a grandi dans un mélange de communisme et d’anarchisme, un « hippie » qui aimait jouer du violon et lire à la campagne. Il s’inscrit à l’Université de Bergen, où il étudie la littérature comparée et commence à écrire en nynorsk, la norme écrite spécifique aux régions rurales de l’ouest. Son premier roman, « Red, Black », a été publié en 1983, suivi au cours des trois décennies suivantes par « Melancholy I » et « Melancholy II », « Morning and Evening », « Aliss at the Fire » et « Trilogy ». Après une période mouvementée et couronnée de succès au cours de laquelle il a travaillé presque exclusivement comme dramaturge, Fosse s’est converti au catholicisme en 2012, a cessé de boire et s’est remarié. Il a ensuite commencé à écrire « Septology », un roman en sept volumes écrit en une seule phrase et illustrant ce qu’il a décrit comme son tour vers la « prose lente ». (Le livre a été traduit, par Damion Searls, pour Fitzcarraldo Editions, au Royaume-Uni, une édition américaine est sortie ce mois-ci, chez Transit Books.) Le narrateur de « Septology » est un peintre nommé Asle, converti au catholicisme, pleurant la mort de sa femme, Ales. La veille de Noël, Asle trouve son ami, également peintre nommé Asle, inconscient dans une ruelle de Bergen, mourant d’intoxication alcoolique. Leurs souvenirs se dédoublent, se répètent et s’estompent progressivement en une seule voix, une conscience diffuse capable d’exister en plusieurs temps et lieux à la fois.

Lire les pièces et les romans de Fosse, c’est entrer en communion avec un écrivain dont on ressent d’autant plus intensément la présence qu’il a l’air de se réserver, qu’il se retire. Ses pièces, dont les personnages portent généralement des noms génériques – l’Homme, la Femme, la Mère, l’Enfant – saisissent l’intensité de nos relations primordiales et sont tour à tour sombres et comiques. « Septologie » est le seul roman que j’ai lu qui m’a fait croire à la réalité du divin, comme le décrit le théologien du XIVe siècle Meister Eckhart, que Fosse a lu attentivement: « C’est dans les ténèbres que l’on trouve la lumière, donc quand nous sommes dans le chagrin, alors cette lumière est la plus proche de nous. » Aucune des comparaisons avec d’autres écrivains ne semble juste. Bernhard ? Trop agressif. Beckett ? Trop contrôlant. Ibsen ? « C’est l’écrivain le plus destructeur que je connaisse », affirme Fosse. « Je sens qu’il y a une sorte de – je ne sais pas si c’est un bon mot anglais – mais une sorte de réconciliation dans mon écriture. Ou, pour utiliser le mot catholique ou chrétien, la paix.

Fosse n’était pas venu en excursion dans le Hardangerfjord, mais il avait assisté au dîner organisé par le ministère norvégien de la Culture la nuit précédente, à Bergen, où le ministre norvégien des Affaires étrangères avait cité Ludwig Wittgenstein : « De quoi on ne peut parler, il faut se taire. » Nous avons bavardé pendant le dîner, puis nous nous sommes retrouvés à la Maison de la littérature, dans la salle Fosse, où une peinture murale en noir et blanc du visage de Fosse nous regardait avec bienveillance. Plus que la peinture murale, Fosse ressemblait à sa description d’Asle : longue queue de cheval grise, pardessus noir, chaussures noires, tabatière dans sa poche. Il semblait parfois peiné par le besoin de parler, mais entièrement sûr de lui dans ce qu’il disait. Souvent, au cours de notre conversation, j’ai ressenti les mêmes impulsions concurrentes que celles que suscite son écriture : à la fois curiosité et protection envers l’homme derrière les mots ; à la fois le scepticisme et la foi dans ses descriptions mystiques de la façon dont il écrit de la fiction. Il m’a frappé, par-dessus tout, comme une personne profondément gentille, comme exprimé par sa volonté de parler de tout : grâce, amour, jalousie et paix, ses expériences de mort imminente et son amour de la traduction. Notre conversation a été éditée pour plus de clarté.

Vous n’accordez pas beaucoup d’entretiens en face à face.

Je préfère faire des interviews par e-mail. J’ai l’impression qu’il est souvent plus facile d’écrire, même en anglais, que de parler.

J’ai interviewé plusieurs écrivains qui prétendent que la raison pour laquelle ils écrivent est parce qu’ils ne peuvent pas parler.

Oui, c’est un peu comme ça pour moi. L’homme du ministère des Affaires étrangères a cité Wittgenstein : Ce dont nous ne pouvons pas parler, nous devons le passer sous silence. Vous connaissez cette fameuse relecture de Jacques Derrida : « Ce que vous ne pouvez pas dire, vous devez l’écrire. » C’est plus proche de la façon dont je vois les choses.

Derrida est extrêmement présent dans vos premiers essais dans « Un ange traverse la scène ». On peut sentir ses schémas de pensée dans beaucoup de vos pièces et romans, en particulier autour du jeu de la parole et du silence.

J’ai commencé à étudier Derrida en 1979. Au moins ici en Norvège, l’université, ou l’esprit de l’université, a été très influencé par le marxisme. Nous avions un parti maoïste extrême qui était très fort parmi les universitaires, les écrivains et les gens comme ça. C’était l’esprit de l’époque, même pour moi. J’ai commencé à étudier la sociologie. Et j’avais l’impression que c’était complètement stupide. Cette façon de penser, cette façon positiviste de calculer les choses, ce n’était rien du tout. J’ai donc sauté sur la philosophie. Et il y a eu un grand changement dans ces années-là de Marx aux post-structuralistes français. Je me souviens avoir lu Derrida pour la première fois, quelque part dans la campagne norvégienne. C’était une traduction danoise de « De la grammatologie ».

« De la grammatologie » a eu une certaine influence sur moi. Vous avez lu « Sein und Zeit » de Martin Heidegger. J’ai beaucoup étudié et lu Heidegger. C’était difficile, mais aussi très inspirant. Je sentais que ce que Derrida faisait était de renverser Heidegger. La question principale pour Heidegger était : qu’est-ce qui est commun à tout ce qui existe ? La question principale pour Derrida était le contraire : qu’est-ce qui rend tout ce qui existe différent ? Et j’ai pensé que l’acte d’écrire est quelque chose de très particulier. Ce n’est pas comme parler. C’est quelque chose de différent, de très différent. Et cela m’a aussi donné une sorte de connexion, bien sûr, avec Derrida et sa conception de l’écriture.

Et puis j’ai commencé à étudier la littérature comparée. À ce moment-là, j’avais déjà écrit mon premier roman et diverses choses littéraires. La théorie du roman était mon sujet principal. Ces théories ont toujours eu le narrateur comme concept de base : le narrateur, la personne, le personnage, la relation entre leurs points de vue. Et ils sont assez importants, mais j’ai quand même pensé que le concept de base d’une théorie de la fiction ne devrait pas être le narrateur, qui dérive de la tradition orale. Ce devrait être l’écrivain. La façon dont je considérais l’écrivain était comme la partie corporelle de ce qui était écrit, la matérialité qui entrait dans votre écriture. Et je voulais écrire ma propre petite théorie de la narration ou de la fiction écrite avec l’écrivain comme concept principal.

Et cela venait aussi de jouer de la musique. Le premier texte que j’ai écrit, quand j’avais douze ou treize ans, était les paroles d’une chanson. J’ai écrit quelques poèmes et petites histoires. Et j’ai senti que quand j’écrivais pour moi et par moi-même, pas pour l’école, c’était très privé. J’avais trouvé un endroit où j’aimais rester.

Parlez-moi de cet endroit.

C’est un endroit sûr. Et c’est toujours l’endroit que j’ai trouvé à l’âge de douze ans par moi-même. J’ai soixante-deux ans maintenant, et cet endroit – ce n’est pas moi, mais c’est en moi en quelque sorte. C’est différent de moi en tant que personne. Je dis normalement que je suis Jon la personne. Et puis il y a une image officielle de moi. C’est Jon Fosse. Mais l’écrivain, lui, n’a pas de nom.

Cet endroit est pour l’écoute et pour le mouvement, et c’est un endroit très sûr pour rester. Mais cela peut aussi être effrayant, car c’est la voie pour moi d’entrer dans l’inconnu. Je dois aller aux frontières de mon esprit, et je dois traverser ces frontières. Et traverser ces frontières est effrayant si vous vous sentez très fragile. J’ai été comme ça pendant quelques années. Je n’osais tout simplement pas écrire mes propres choses parce que j’avais peur de traverser ces frontières en moi-même. Quand j’écris bien, j’ai ce sentiment très clair et distinct que ce sur quoi j’écris est déjà écrit. C’est quelque part là-bas. Je n’ai qu’à l’écrire avant qu’il ne disparaisse.

Parfois, j’y arrive tout de suite. Dans « Matin et soir », par exemple, j’ai écrit ses deux parties sans rien changer du tout, presque. Ou ma première pièce, « Someone Is Going to Come » – je l’ai aussi écrite d’un seul coup, sans rien changer. Mais, avec un long roman, comme « Septology », j’ai beaucoup changé. J’ai dû chercher le texte que je sentais être là. J’ai dû essayer de le trouver.

C’est fascinant, cette expérience d’entrer dans un nouvel endroit, un nouvel univers à chaque fois que j’arrive à bien écrire. Et je pense toujours que je suis prêt, qu’un jour je n’arriverai plus à écrire, et c’est très bien. C’est OK. Je pense que c’est une sorte de cadeau que vous avez. Qui ou quoi que ce soit me le donne, je ne sais pas.

Je pensais à l’inconnu sur le fjord, à l’obscurité et au calme de l’eau. Vous avez passé une grande partie de votre enfance sur un bateau au milieu de l’eau. Être là m’a aidé à visualiser ou à ressentir l’humeur de votre travail.

Quand j’ai grandi, moi et les autres enfants autour de moi avons eu une éducation très libre. Nous avons été autorisés à sortir seuls sur un bateau quand nous avions sept, huit ans. Et certains de mes meilleurs souvenirs d’enfance étaient quand je sortais sur un bateau avec mon père pour pêcher l’après-midi et la nuit, surtout pendant l’été ou au début de l’automne. L’expérience d’être dans le bateau quand il fait noir, dans ce paysage, sur ce rivage – je n’aime pas le mot image, mais c’est ce genre d’image que je ressens plus comme une couleur ou comme un son. Je n’imagine jamais rien clairement ou littéralement quand j’écris. C’est un acte d’écoute. J’écoute quelque chose.

Qu’entendez-vous?

J’entends ce que j’écris. Mais je ne vois pas. Je n’imagine pas. Et d’où ça vient, je ne sais pas. Bien sûr, c’est à moi. C’est ma langue et j’utilise quelque chose que je connais comme matériau.

La logique du texte que vous écrivez crée ce que je pourrais appeler la forme. Le contenu appartient à la forme, et le formulaire que vous devez créer à nouveau pour chaque texte. Et cette forme est dans une large mesure liée à ce que je pourrais appeler un univers. Je crée un univers. Disons que la « septologie » est un univers. « Trilogy » est un tout autre univers.

Mais vos univers sont tous connectés. Ils partagent une logique et une forme. Souvent, ils partagent des personnages, ou, du moins, des noms de personnages. Ils proviennent de ce qu’Asle, le narrateur de « Septology », décrit comme son « image la plus intime ». Ils existent comme un tout, une entité vivante.

C’est l’autre côté de la médaille. Ils doivent être un univers, un univers unique. Je pense que les trois parties de « Trilogy » sont des univers uniques. Mais en même temps, ils sont connectés. C’est ce qui en fait un roman, ces trois nouvelles ensemble. Et « Trilogie » et « Septologie » sont également liés. J’utilise les mêmes noms encore et encore et plus ou moins les mêmes endroits. Et les mêmes motifs sont récurrents. Beaucoup de gens se noient ou regardent par la fenêtre, souvent vers la mer ou le fjord. C’est un peu comme être un peintre qui peint un autre arbre, comme tant d’autres l’ont fait auparavant, mais il le fait à sa façon. Et, bien souvent, un bon peintre utilise le même motif encore et encore, et il fait une nouvelle image à chaque fois. J’espère que je parviendrai à faire quelque chose de la même chose.

Comment la religion et la littérature se rencontrent-elles pour vous ?

J’ai eu une sorte de tournant religieux dans ma vie qui avait à voir avec le fait d’entrer dans cet inconnu. J’étais athée, mais je ne pouvais pas expliquer ce qui s’était passé quand j’ai écrit, ce qui l’a rendu possible. D’où cela vient-il ? Je ne pouvais pas y répondre. Vous pouvez toujours expliquer le cerveau d’une manière scientifique, mais vous ne pouvez pas en saisir la lumière, ou l’esprit. C’est autre chose. La littérature en elle-même en sait plus que la théorie de la littérature.

Asle pense quelque chose de similaire à propos de Dieu : « Parce que Dieu est à la fois une absence très lointaine, oui bien, étant lui-même, oui, et une présence très proche. »

Même si « Septology » n’est pas du tout autobiographique, il y a des pensées et des traits qui me ressemblent – l’apparence d’Asle, avec ses cheveux gris. J’ai décidé de le rendre autofictionnel en faisant en sorte que le personnage principal me ressemble, de jouer avec le genre, puis de l’écrire à ma façon, comme de la fiction. Mais il y a des pensées, surtout dans les parties plus essayistes, qui sont proches de ma propre façon de penser. Par exemple, cette idée que Dieu est si proche que vous ne pouvez pas l’expérimenter et si distant que vous ne pouvez pas penser à lui. Mais les quelques heureux ont encore des expériences de ce que l’on pourrait appeler Dieu.

Le sens de la religion d’Asle n’est pas particulièrement doctrinal ou dogmatique. Que pensez-vous de la relation entre Dieu et l’Église et de ses dogmes ?

Si vous êtes un vrai croyant, vous ne croyez pas aux dogmes ou aux institutions. Si Dieu est une réalité pour vous, vous croyez à un autre niveau. Mais cela ne signifie pas que les dogmes et les institutions religieuses ne sont pas nécessaires. Si le mystère de la foi a survécu pendant deux mille ans, c’est parce que l’Église est devenue une institution. Vous avez besoin d’une sorte de compréhension commune. Mais cela ne signifie pas que les dogmes sont vrais d’une manière religieuse.

Dans le monde dans lequel nous vivons, j’ai l’impression que les pouvoirs sont des pouvoirs économiques, qui sont si forts. Ils dirigent tout. Et vous avez des forces qui sont de l’autre côté, et l’Église est l’une d’entre elles. Et pour que l’Église existe – et l’Église catholique est la plus forte – vous devez forcer le catholicisme d’une certaine manière. L’Église est l’institution la plus importante, pour autant que je sache, de la théologie anticapitaliste. Vous avez la littérature et l’art comme une autre institution, mais ils ne sont pas aussi forts que les églises.

Que signifie la grâce pour vous ?

J’ai beaucoup réfléchi à ce concept.

C’est important pour moi.

C’est la même chose avec moi. C’est un concept important. Parfois, quand j’arrive à écrire, je le vois comme un cadeau, comme une sorte de grâce. Ce n’est pas mérité d’une certaine manière. Vous êtes assis ici avec moi en personne, je ne pense pas que je le mérite. Même une seule production d’une de mes pièces – chaque production demande beaucoup de travail pour que les acteurs apprennent les répliques, la scénographie et tout. J’ai fait agir tellement de gens et je ne le mérite pas. C’est plus que ce que je mérite.

Réussir à écrire et à bien écrire, c’est ça la grâce. Et je pense que la vie en elle-même pourrait être une sorte de grâce. Je peux tout à fait comprendre les gens qui décident de quitter cette vie. C’est un endroit horrible à bien des égards. Vous pouvez aussi considérer la mort comme une grâce. Être ici tout le temps, ça doit être affreux.

Cela implique de la souffrance.

Dans ce monde déchu, pour utiliser cette expression chrétienne, la vie est une sorte de don et une sorte de grâce. Mais cela devient trop paradoxal. Tout pour moi, d’une certaine manière, finit dans un paradoxe. Et parfois, je sens que je suis tellement plein de contradictions que j’ai du mal à comprendre comment je parviens à rester ensemble, à ne faire qu’un.

Vous écrivez très joliment sur l’enfance. L’enfance est-elle une période sans paradoxe ? De l’innocence ?

Je dois en parler parce que c’est tellement fondamental pour moi : à l’âge de sept ans, j’étais proche de la mort à cause d’un accident. Et puis, de là-bas [pointant au loin], je me voyais assis ici – je me voyais comme ça. Et tout était paisible, et j’ai regardé les maisons à la maison, et je me suis senti sûr de les avoir vues pour la dernière fois alors que j’allais chez le médecin. Tout était chatoyant et très paisible, un état très heureux, comme un nuage de particules de lumière. Cette expérience est l’expérience la plus importante de mon enfance. Et cela a été très formateur pour moi en tant que personne, à la fois dans le bon et dans le mauvais sens. Je pense que cela m’a créé comme une sorte d’artiste.

J’ai d’abord lu tous vos romans, puis j’ai lu toutes vos pièces. Et ce qui m’intéresse dans vos pièces, c’est qu’elles tournent souvent autour des représentations les plus compressées et les plus douloureuses de la jalousie sexuelle. C’est beaucoup plus discret dans vos romans, ou, du moins, c’est largement relégué au second plan.

Le meilleur sujet pour une pièce de théâtre est la jalousie. Cela remonte à l’Antiquité : il suffit de mettre deux personnes sur la scène et de laisser entrer une troisième. Et puis vous avez le drame. Il est possible de faire du drame même entre deux personnes, comme je le fais dans certaines de mes pièces, comme « Mère et enfant ».

Celle-ci était assez pénible à lire pour moi.

Oui, c’est un peu comme Tennessee Williams. Mais c’est pourquoi j’étais si fatigué d’écrire des pièces de théâtre, parce qu’il était très facile d’entrer dans la jalousie. Quand il y a de la jalousie sexuelle à la surface, je pense souvent que, dans le langage silencieux de la pièce, il y a la mort.

Eros et Thanatos vont ensemble.

Ils sont connectés. Et pour en faire une bonne production, vous devez réussir à obtenir les deux. Si vous le jouez juste comme une pièce sur la jalousie érotique ou quelque chose du genre, alors pour moi ça ne marche pas.

Dans votre pièce « Someone’s Going to Come », ce qui me met le plus mal à l’aise, c’est à quel point ses deux personnages, l’homme et la femme, veulent être seuls l’un avec l’autre.

Mais ils partagent cette appartenance. C’est leur façon de faire. Ils veulent échapper au monde, parce que, encore une fois, le monde est un endroit difficile à être. Ils pensent qu’ils peuvent échapper à cela.

Mais vous ne pouvez pas échapper au monde.

Et c’est le but. Dès qu’ils auront fait cela, dès qu’ils créeront leur monde, quelqu’un viendra. Quelqu’un viendra. Et, bien sûr, le monde est entré. Il s’agit de l’impossibilité d’être entier, d’être juste les deux ensemble. C’est peut-être un rêve pour beaucoup d’entre nous. Je suppose que c’est une partie de l’amour d’une certaine manière, de faire partie d’une sorte de plénitude. Et je pense que l’amour est, bien sûr, possible. Mais pas de cette façon qu’ils ont essayé de le réaliser. La pièce parle de beaucoup de choses, comme tout ce que j’écris, mais il s’agit de l’impossibilité d’être ensemble seuls.

Vous avez une belle réplique dans « Dream of Autumn », qui est peut-être ma préférée de vos pièces. Un homme et une femme sont assis sur un banc, flirtant, renouvelant une histoire d’amour interrompue par son mariage. Et il lui dit quelque chose comme « Je ne crois pas en l’amour. Pas ce genre d’amour, d’amour qui éloigne les pères de leurs enfants. »

Ce n’est pas une idée stupide.

Je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Mais en quel genre d’amour vaut-il la peine de croire, dans un monde déchu ?

Je pense que ces deux pièces vous disent quelque chose sur l’amour. Les deux pièces savent quelque chose sur ce qu’est l’amour. Ce n’est pas que je connaisse la réponse. Mais j’ai le sentiment que ce que j’ai écrit, c’est vrai d’une certaine manière. Ce n’est pas du réalisme. Ce n’est tout simplement pas de la fiction.

Et c’est ainsi que je peux vous donner une réponse sage. C’est dans mon écriture. Votre écriture est plus sage, et elle en sait plus que vous en tant que personne. C’est plus grand. C’est le cadeau de toute grande littérature, je pense. Pour moi, une façon de voir les choses est de penser que l’amour est quelque chose de très unique et, en même temps, complètement universel. Cela vaut aussi pour les êtres humains. Il y a quelque chose de complètement unique et quelque chose de complètement universel pour un être humain. Mais, transformer le caractère unique de l’amour en littérature authentique, c’est nécessaire pour créer quelque chose qui en vaille la peine.

Vous dites dans l’un de vos premiers essais qu’il y a une différence entre le privé et le personnel. Il y a beaucoup de choses personnelles qui sont aussi universelles : un triangle romantique, par exemple, ou cette relation de l’éros à la mort. Les noms qui s’attachent à ces expériences peuvent différer d’une personne à l’autre, mais ce sont fondamentalement des structures d’expérience partagées.

Oui, je pense que c’est vrai. Je ne vois pas mes personnages comme des personnes, mais je les ressens comme une sorte de son. Vous avez ce son, ce son, et ils se rapprochent l’un de l’autre. Il y a une relation entre ces sons, et alors cette relation devient un nouveau son. Si j’ai réussi à bien écrire, alors les sons vont ensemble dans ce que j’appelle une chanson, ou, pour être ambitieux, une composition.

Et je pense que si mes pièces ont bien voyagé, c’est en partie parce que les mots, le rythme, peuvent être recréés d’une autre manière – avec ce son et ce son, mais peut-être d’une manière légèrement différente. Mais cela constitue une sorte de chanson. Vous pouvez chanter cette chanson dans de nombreuses langues, bien sûr, et vous pouvez la chanter comme une sorte de ballade ou à la manière d’un opéra ou autre. Cela n’a pas d’importance tant que vous le faites bien. Mais cela vaut davantage pour les pièces de théâtre que pour les œuvres de fiction.

Les personnages de vos pièces m’apparaissent plutôt comme des états d’être au monde que chacun peut habiter.

C’est juste. Car, pour en faire une vraie pièce, tel ou tel acteur doit en faire son propre personnage. Et un réalisateur doit aussi le visualiser à sa façon. Ce n’est pas ce que je fais dans mon écriture. Et je ressens très fortement, en tant qu’écrivain, que je ne suis pas un homme de théâtre. Ce n’est pas ma forme d’art à cet égard. Pour cette raison, il était très important pour moi que mes pièces soient publiées.

La relation entre vos pièces et vos romans semble parfois être une relation de rythme, une alternance musicale très délibérée, ponctuée, entre la parole et la pensée.

C’est vrai. Tout est une question de rythme d’une certaine manière, même dans une peinture. Il y a un rythme entre les éléments ou la relation entre eux. Le rythme est facile à dire. Il est très, très difficile de dire ce que c’est ou ce qu’il fait. Tous ces concepts – comme la grâce, comme l’amour, comme le rythme – sont faciles à utiliser, mais ils sont très difficiles à comprendre de manière réelle. Mais c’est évident quand ils sont là. Quand il y a du rythme, vous le savez. Quand il y a de l’amour, vous le ressentez. Et, pour moi, même Dieu. Je suis tout à fait sûr que Dieu est présent tout le temps. Je ne le ressens pas comme ça, cependant.

Il y a eu un débat au déjeuner entre certains de vos traducteurs sur l’idée de la prose lente. Plus précisément, certains d’entre eux — et je suis d’accord avec cela — affirmaient que rien à ce sujet ne semblait particulièrement lent. Pourquoi l’appeler ainsi?

J’ai écrit pour le théâtre pendant quinze ans. J’ai eu deux courtes pauses quand j’ai écrit les première et deuxième parties de « Morning and Evening ». Et, vers la fin de cette longue période, j’ai aussi écrit « Aliss at the Fire ». Mais j’ai surtout écrit des pièces de théâtre, des pièces de théâtre, des pièces de théâtre. Et même la prose que j’ai écrite, c’était un peu comme un jeu, très concentré. « Aliss at the Fire » est basé sur une pièce intitulée « A Summer Day ». C’est une citation du célèbre sonnet de Shakespeare : « Dois-je te comparer à un jour d’été ? »

Je suis arrivé à un point de ma vie où j’ai dû écrire une commande d’une pièce de théâtre. Et c’était très, très difficile à écrire. C’est la dernière pièce que j’ai écrite. Il s’appelle « Ces yeux ». C’est une pièce de théâtre O.K., et c’était suffisant. Je voulais rentrer chez moi, d’où je viens, écrire des poèmes et de la prose, et arrêter d’écrire pour le théâtre. Et j’ai dit : « D’accord, j’ai démissionné. J’en ai fini.

En même temps, je voyageais trop et je buvais beaucoup trop. Je devais simplement arrêter de boire. J’ai dû être hospitalisé pour m’en débarrasser. Et je me suis converti à l’Église catholique. J’ai rencontré ma femme à cette époque.

J’ai simplement changé ma vie dans une très large mesure. J’ai arrêté de faire des lectures. Et je donne rarement des interviews maintenant. Je dis non à quatre-vingt-dix pour cent des choses. Il y a des occasions auxquelles je dois participer. Quand on me donne un prix ici ou là, je sens que je dois y aller.

Oui, je peux dire que vous n’aimez pas être à des événements.

Mais je suis une personne agitée, alors je continue à voyager. Nous avons une place en Autriche et une à Oslo, et deux places ici dans la partie occidentale de la Norvège. Donc, je continue à voyager entre ces endroits privés où j’ai tout ce dont j’ai besoin. Je voyage rarement ailleurs. Ou je voyage avec ma famille, mais c’est autre chose. Je ne suis pas seul avec une bouteille de whisky quelque part. Vous savez, quand vous vous réveillez, vous pensez, Où suis-je ? Et où diable sont les toilettes ?

Y a-t-il une continuité avec qui vous étiez avant ? Ou une rupture ?

Oh, oui, il y a une continuité dans mon écriture. Toutes ces choses dont je parle sont externes. L’écriture, c’est autre chose. L’écrivain en moi, il est toujours cohérent. Je ne sais pas s’il est sobre ou non, mais il est le même qu’avant.

Mais nous parlions de ce concept de prose lente. Et je pensais qu’une pièce n’avait pas besoin de beaucoup d’action. Mais, pour réussir à travailler et à faire passer la vérité de la scène au public, il faut une intensité très forte et une concentration extrême. Et écrire un texte aussi dense ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, mais, quand vous l’écrivez, cela demande beaucoup de vous et cela demande beaucoup de force. Je peux écrire extrêmement vite. Si j’ai un côté maniaque, c’est quand j’écris comme ça.

Mais ensuite, j’ai voulu ralentir mon écriture, ma vie, mon tout. C’est comme ça que j’ai commencé : je voulais écrire de la prose et la rendre lente, ces phrases longues et fluides. Et « Septology » était très long. Quand j’en ai eu fini, il y avait au moins quinze cents pages. Et puis j’ai dû couper certaines parties de l’essai. J’avais écrit une centaine ou plus d’essais théologiques que j’ai tirés de « Septology ».

Et vous avez dit que ceux-ci ont été attribués à Ales, la jeune épouse d’Asle.

Oui, la plupart d’entre eux. Certains sont en dialogue avec Asle. Ils étaient en dialogue, mais elle avait de longues conférences. Maintenant, vous n’apprenez jamais rien sur les pensées d’Ales.

J’y pensais aujourd’hui : est-il juste de couper cela ou est-ce mal ? C’est [mon éditrice] Cecilie qui a dit que cette jeune fille ne peut pas être aussi sage, qu’il doit y avoir un certain réalisme après tout.

Pourriez-vous envisager de les publier séparément ?

Un jour, j’y jetterai peut-être un coup d’œil. Je suis sûr qu’elle a dit beaucoup de choses sages. Et « Septology » n’est pas un roman réaliste de cette façon, donc ça n’aurait pas été faux. Je pense qu’il lui était possible de…, de le savoir. Vous pouvez être extrêmement sage à un jeune âge. C’était peut-être faux, mais on ne sait jamais. Je suis encore un peu incertain à ce sujet.

J’ai entendu dire que vous traduisez maintenant, alors que vous êtes entre deux romans. J’aimerais que plus de romanciers travaillent comme traducteurs.

J’aime beaucoup traduire. C’est comme lire, d’une certaine manière, mais vous devenez très profond. C’est une lecture très profonde.

Quand j’étais assez jeune, en fait, j’ai lu les traductions d’Olav Hauge. Elles sont rassemblés dans un volume intitulé « Poèmes traduits ». Et j’ai lu Georg Trakl, le poète autrichien, et je suis vraiment tombé amoureux de cette poésie parce que Hauge l’avait traduite. Et puis j’ai acheté les recueils de poèmes de Trakl en allemand, et je ne connaissais pas bien l’allemand à l’époque, mais j’ai réussi à les lire. Ce n’était pas si difficile parce qu’il est comme moi : il n’arrête pas de se répéter. Et vous pouvez même dire que, plus que moi, tous ses poèmes ne sont, d’une certaine manière, qu’un seul poème. J’ai commencé à essayer de traduire une partie de sa poésie et certaines versions que j’ai incluses dans un ou deux recueils de mes propres poèmes.

J’étais adolescent quand j’ai lu Trakl pour la première fois et, il y a deux, trois ans, j’ai traduit l’un de ses recueils, « Sebastian im Traum ». Il est avec moi depuis cinquante ans ou quelque chose comme ça. Et puis cette année, j’ai publié une traduction des « Élégies ».

Vous avez également traduit « Le Procès » de Kafka.

Oui, avec de très bonnes critiques. Et j’en étais heureux. Mon éditeur, qui est allemand, a parcouru chaque mot, chaque paragraphe, de ma traduction. Vous pouvez lui faire confiance. Je pense que c’est la traduction la plus fiable dans n’importe quelle langue scandinave. C’était la première fois que je traduisais un roman. C’était après « Septology ». Je sentais que j’avais besoin d’une pause pour faire autre chose. J’ai décidé d’essayer de traduire un roman pour la première fois, et c’était « The Trial », l’un de mes romans préférés.

J’ai traduit beaucoup de pièces de théâtre, en particulier les tragédies grecques des trois maîtres : Eschyle, Euripide et Sophocle. C’est un acte d’écouter cette voix, cette voix ancienne. Et ils ont des voix très distinctes, Eschyle, Euripide et Sophocle. C’est très facile pour moi d’entendre et d’écrire cette voix comme j’écris, dans ma langue, en ce moment. J’adore faire ça.

Et maintenant, vous traduisez « The Plains » de Gerald Murnane.

Je ne sais pas comment j’ai fini par lire Murnane. Il n’a jamais été traduit en norvégien auparavant. J’ai lu quelque part à son sujet, et il se sentait comme un écrivain intéressant, et « The Plains » est son roman le plus traduit et le plus célèbre. Et il est publié en suédois et en danois. En ce qui concerne la littérature, je peux lire l’allemand et l’anglais, mais je préfère lire dans une langue scandinave. Donc, je l’ai lu en suédois et je l’ai vraiment aimé. Et puis j’ai décidé que je voulais essayer de le traduire moi-même.

Apprendre que vous traduisiez Murnane m’a rappelé le violon Hardanger, avec les cordes sur le dessus et les cordes sympathiques en dessous. Vous et Murnane semblez partager un certain ensemble d’engagements.

C’est une bonne image. Rencontrer une voix littéraire qui vous parle vraiment, c’est rare. C’est comme une nouvelle amitié. Cela n’arrive pas si souvent.

Comment traduisez-vous « Les Plaines » en nynorsk ?

« Slettène. » C’est assez précis. En allemand, c’est « Die Ebenen ». Là où je vis en Autriche, vous avez cet immense paysage plat appelé la plaine pannonienne. C’est un peu comme le paysage australien.

Je pense que Murnane a une voix et une façon de voir tout à fait uniques. Je n’ai jamais rien lu de tel que « The Plains », mais cela ressemble à mon écriture – ce sentiment de distance et de proximité. Nous écrivons de différentes manières, mais je peux dire qu’il y a une façon similaire de voir qui est derrière.

Une discipline ou une concentration similaire, peut-être.

La façon dont j’écris quand je me concentre, tout doit être précis et correct. Je ne l’accepte pas si une virgule est fausse. Je le sais. Si je change quelque chose à la page 4, je devrai changer quelque chose à un autre endroit. Je ne sais pas combien de connexions de ce genre je pourrais faire. Ces actes ne sont pas conscients. Lorsque vous entrez dans un tel univers et que vous êtes, d’une certaine manière, séparé du monde réel – lorsque vous créez votre propre univers – ce n’est pas le vôtre.

Il y a une logique impersonnelle dans sa forme.

En tant qu’écrivain, je le vis comme une nécessité – quelque chose que vous devez faire exactement comme ceci ou comme cela. En tant que lecteur, vous le voyez comme une logique.

Écrire sans nécessité n’est rien, dirais-je. Et c’est sa force. Je pense qu’il y a des milliers de règles que je dois suivre quand j’écris un roman. La plupart d’entre eux disent non à ceci, ou oui à cela. Et, pour suivre toutes ces règles et les écouter, cela demande beaucoup plus de mémoire et de capacité mentale que je crois avoir en tant que personne. Mais je pense que nous sommes beaucoup plus que ce que nous connaissons. Nous sommes capables de choses étranges.

Parmi elles, la capacité, ou peut-être la compréhension, d’organiser les relations des parties du roman ou de l’œuvre d’art avec l’ensemble.

Oui, tout tourne autour de l’ensemble, du sentiment de plénitude. Et c’est la plénitude qui est l’âme de l’écriture. Le message vient de sa plénitude, de son langage silencieux. C’est la totalité qui reste silencieuse et insiste sur le silence. Et, pour créer cette plénitude, chaque partie doit lui appartenir. Je pense que la paix a à voir avec la réalisation de cette plénitude. Et c’est ce qu’une personne n’a jamais pu réaliser consciemment.

C’est pourquoi je préfère ne rien planifier, savoir quoi que ce soit à l’avance. J’ai juste confiance. Au moment où j’ai écrit, disons, une, cinq, dix pages, tout, d’une certaine manière, est déjà là. C’est défini, plus ou moins, d’ici là.

Pensez-vous souvent à la mort?

Non. Je pense que plus on se rapproche, plus on vieillit, moins on y pense.

Je pense que c’est Cicéron qui a dit que la philosophie est une façon d’apprendre à mourir. Et je pense que la littérature est aussi une façon d’apprendre à mourir. Il s’agit autant de la mort que de la vie. Je suppose que cela a à voir avec la forme de la grande littérature, de l’art. L’art est vivant lorsque vous le créez, et il y a un lecteur qui peut lui redonner vie. Mais en tant qu’objet, il est mort. ♦

Plus de conversations dans le New Yorker

- Eva Longoria apporte la vie latino à l’écran.

- Harvey Karp sait comment rendre les bébés heureux.

- Tinx explique pourquoi nous sortons tous faux.

- Ken Jennings a quelques questions sur la mort.

- Leslie Marmon Silko l’a vu venir.

- Tom Hanks sur les récompenses et la « réalité vicieuse » de la réalisation de films.

Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne pour recevoir les meilleures histoires du New Yorker.

Merve Emre est rédactrice au New Yorker et professeure Shapiro-Silverberg d’écriture créative et de critique à l’Université Wesleyan.

Views: 0