Derrière le charme à la Fitzgerald du New Yorker, l’angoisse existentielle devant l’époque sous le glamour, voire l’humour juif, il y a souvent les impuissances de notre époque. L’article date de 2016, pourtant aujourd’hui l’actualité de ce livre retrouvé est double, parce que l’interrogation de l’auteur après l’épidémie, les menaces de guerre s’est amplifiée, et le fêtard s’interroge : qui sommes-nous, nous intellectuels libertaires qui surfons sur l’écume des vagues chargées de pollution ? Babylon, un film américain écrit et réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2022 et actuellement sur les écrans français. Il raconte le destin de plusieurs personnes de l’industrie cinématographique lors de la transition entre le cinéma muet et le sonore dans les années 1920, donc couvre les années du mémoire et il est lancé par la distribution comme le « récit d’excès les plus fous, de l’ascension et de la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites ». Oui mais si Hearst, le magnat fascisant de la presse est plus que jamais là, où est passé Orson Wells, le génie rebelle? Parce que la véritable actualité n’est-elle pas dans ce film comme dans l’article, dans le reflet des impasses du libéralisme libertaire? Comment combattre le ressentiment, la mauvaise conscience, qui prennent la place de la pensée, de la création? Comment le libéralisme a-t-il tourné vinaigre et créé les conditions de l’ascension d’un conservatisme fasciste doublé d’un académisme conservateur qui feint le scandale comme argument de vente ? La démocratie et le libéralisme économique, le libertaire dans les mœurs ont semblé se confondre, mais en s’immisçant au cœur de la démocratie autrefois révolutionnaire et populaire, résultat quelque chose s’est transformé, dégradé en jeux d’enfants capricieux. Désormais la lutte entre la vision libérale et la vision réellement démocratique (pour et par le peuple) s’intensifie au cœur des partis mais des intellectuels eux-mêmes qui repensent la montée du nazisme, la guerre pour lire leur présent et le sort même de la création artistique. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Par Richard Brody3 mars 2016

En fouillant dans la série du Film Forum « It Girls, Flappers, Jazz Babies & Vamps », et en particulier la comédie follement inventive d’Ernst Lubitsch de 1926 « So This Is Paris », j’ai été curieux de connaître les stars de ce film et j’ai découvert que l’une d’entre elles, Patsy Ruth Miller, avait écrit un mémoire. Il s’avère que c’est un chef-d’œuvre caché du genre. Je suis confus de le découvrir si tard.

Je mettrais le livre de Miller, « My Hollywood, When Both of Us Were Young », sur mon étagère à côté de « Lulu in Hollywood » de Louise Brooks (dont certaines parties ont été publiées à l’origine dans The New Yorker). Si Brooks écrit comme Fitzgerald, instruisant la tragédie sous le glamour qui l’a à la fois charmée et repoussée, Miller ressemble plus à une Dreiser (1) rebondissant sur des anecdotes, dotée qu’elle était d’un souvenir total apparent, d’une mémoire photographique et phonographique qui évoque vigoureusement et sans art une époque et ses conflits par l’accumulation de détails surprenants et précis, d’observations incisives.

Le livre est sous-titré « Les souvenirs de Patsy Ruth Miller », et des souvenirs tels qu’ils surviennent, ne suivant la chronologie que de manière générale et prenant le chemin charmant et sinueux des associations accidentelles. Miller l’a écrit tard dans sa vie – il a été publié en 1988 (elle est née en 1904 et est décédée en 1995) – grâce à l’incitation d’un journaliste nommé Jeffrey Carrier, longtemps après la fin de sa carrière cinématographique. (Star populaire dans les années vingt, Miller a disparu des radars après 1932.) Dans son avant-propos, Miller explique que le livre n’est pas une autobiographie, juste des « histoires » – « Je n’aime pas les gros mots, et je ne peux pas écrire des choses méchantes sur les gens que j’ai connus à Hollywood parce que j’ai aimé la plupart d’entre eux… » – et pourtant, d’une manière ou d’une autre, à sa manière aérienne et aimable, elle attrape beaucoup d’ombres avec les lumières. Les mémoires de Miller sont un charmant précurseur de « Hail, Caesar! », des frères Coen, avec leur vision comique mais sans fard de la vie peu recommandable qui a abouti à la production des trésors cinématographiques d’Hollywood.

Miller détaille abondamment la série d’accidents sur lesquels sa carrière a été basée. Tout d’abord, à l’âge de seize ans, en vacances avec sa famille (son père était un homme d’affaires prospère), elle a rencontré un personnage mineur d’Hollywood qui s’est présenté comme un associé majeur de la star romantique Douglas Fairbanks, mais a néanmoins pu lui faire passer un test d’écran, qui, après le maquillage et la coiffure élaborés auxquels elle a été soumise, n’a abouti à rien. Mais, peu de temps après, une rencontre sociale avec Alla Nazimova, une grande star de la scène européenne qui a également connu une brève flambée de célébrité hollywoodienne, a conduit à pratiquer un autre test, que Miller a pu mener dans son propre style et qui l’a amenée à travailler comme figurante puis, à dix-sept ans, en 1921, comme actrice de soutien à Nazimova et Rudolph Valentino dans « Camille ». (Elle est devenue une amie proche et une protégée de Nazimova, dont Miller se souvient du grand style et de la sagesse théâtrale ainsi que des récits de Nazimova sur les troubles dramatiques dans sa Russie natale.)

En 1923, Miller a été choisie pour jouer Esmeralda dans « Le Bossu de Notre-Dame » (« It was ballyhooed as The First Million Dollar Picture », écrit-elle), aux côtés de Lon Chaney en Quasimodo. Bien qu’il ne soit pas aussi créditée, écrit-elle, Chaney a co-réalisé le film avec un sens dramatique aigu, lui transmettant une leçon cruciale: « Vous n’avez pas à pleurer de vraies larmes. Je déteste ces gens qui se vantent de pouvoir pleurer en un clin d’œil. Le but n’est pas que vous pleuriez mais que vous fassiez pleurer votre public. Vous devez donc avoir le contrôle. Ne vous lancez pas dedans en disant « Oh, j’ai senti cette scène. » Faites sentir la scène à votre public. » (Ce passage fait notamment écho à un autre, tiré de « Lulu in Hollywood », dans lequel Brooks écrit: « Au cours des années vingt, aucun réalisateur n’était considéré comme un bon qui ne pouvait pas faire pleurer ses acteurs de vraies larmes, et aucun acteur n’était considéré comme un bon qui ne pouvait pas verser de vraies larmes à la demande. »)

Miller propose des portraits de Charlie Chaplin (très peu flatteur), Buster Keaton (attachant), Darryl F. Zanuck (accablant), Rudy Valentino, Fairbanks, Gloria Swanson, Mary Pickford, Ruth Chatterton, Kay Francis et William Wyler, parmi beaucoup d’autres sommités hollywoodiennes. Elle se souvient d’avoir rencontré Howard Hughes à une époque où « il n’était pas devenu LE Howard Hughes » mais n’était que le neveu socialement maladroit et uni malheureusement au réalisateur Rupert Hughes et il était, a déclaré Rupert, en train de « mourir d’envie de rencontrer une actrice de cinéma ». Elle a eu plusieurs rendez-vous avec lui, dont un où il l’a emmenée voir un film et il « a parlé tout au long, un murmure fort, me disant pourquoi les scènes étaient toutes fausses ».

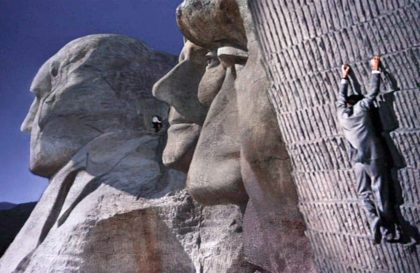

Miller était également une invitée régulière de William Randolph Hearst et Marion Davies à San Simeon, et elle apporte des détails extraordinaires à ce modèle vivant de Xanadu de Charles Foster Kane. Miller se souvient du cadre physique avec une précision photographique, parle des performances auto-glorifiantes de Charlie Chaplin après le dîner et dévoile avec un discernement de détective l’obsession de Hearst pour les règles et les règlements, notamment celui qui interdit aux invités d’apporter leur propre alcool. Le centre de cette anecdote remarquable est le réalisateur Eddie Sutherland, qui a découvert que ses bagages ont été fouillés à son arrivée et a fait ses valises de San Simeon.

Miller se moque de son propre surnom dans la colonne de potins, « La fille la plus engagée d’Hollywood », et prend à la légère ses relations sociales étranges, y compris ses rencontres avec les gangsters les plus charmants – dont l’un a été abattu à New York quelques instants après l’avoir escortée de Grand Central Station à l’hôtel Plaza. La série Film Forum « It Girls » tire son titre du film de 1927 « It », mettant en vedette Clara Bow, une Brooklynite qui en est rapidement venue à représenter une nouvelle génération de femmes sexuellement désinhibées et socialement libres. Le film lui-même est basé sur une histoire d’Elinor Glyn, et voici comment Miller se souvient d’elle:

Je me souviens d’Elinor Glyn, l’auteure qui a fait du mot « ça » un synonyme de sex-appeal à travers son roman Three Weeks, qui était filmé dans mon studio. Le mot signifiait que c’était très chaud! Les trucs chauds, à cette époque, étaient juste un peu plus racés que Sesame Street. Madame Glyn ressemblait à la couverture d’un de ses romans sensationnels, avec quelques années ajoutées. Elle avait une belle silhouette Valkyrienne ferme qu’elle ornait de rideaux et d’écharpes flottantes. Ses cheveux étaient d’une couleur acajou incroyable, ses paupières correspondaient au vert de ses yeux et ses sourcils étaient farouchement noirs et horizontaux, ce qui n’était pas la mode à l’époque.

Le film « It » est plutôt lourd, et la performance de Bow a connu la gloire parce que l’actrice a transmis la liberté sans danger, la romance sans imprudence. « It » offrait une version bowdlerisée des libertés de l’âge du jazz – et Glyn elle-même apparaît dans le film pour offrir une définition aseptisée de sa propre vie.

Au milieu des années vingt, alors que Miller était au début de sa propre vingtaine, elle était une star et une incontournable de la haute société. Lorsqu’elle est arrivée à New York, elle a été présentée à la table ronde de l’Algonquin et a été impressionnée, mais pas tant que ça. Elle a dit que Robert Benchley « était mieux que sa réputation » mais que « à propos de Dorothy Parker, on ne peut pas en dire autant ». Miller écrit qu’elle a rencontré Parker des années plus tard, alors qu’ils étaient voisins à Beverly Hills. « L’esprit qui avait brillé comme un joyau dans le cadre algonquin était encore vif et capable de lacérer, mais plus comme une bouteille brisée que comme un diamant. » Quant à Anita Loos, elle « était aussi membre des célèbres Algonquin Round-Table-ites, mais comme Robert Benchley, elle était avec eux, mais pas vraiment avec eux. Elle était plus réelle. Vous n’aviez pas besoin de lui parler dans des épigrammes ou des bons mots à citer. »

VIDÉO DU NEW YORKERLes meilleurs films de Richard Brody en 2022

Les années vingt semblaient, pour Miller, apolitiques : « Il se passait beaucoup de choses dans ce monde lointain, mais cela ne nous affectait pas parce que nous ne le savions pas. Nous n’avions pas de merveille moderne de la radio et de la télévision pour apporter la peste, et la violence à nos tables de petit-déjeuner avec notre jus d’orange. Elle a dit des années vingt : « À l’exception de l’idiotie de la prohibition, ce fut une décennie des plus satisfaisantes presque jusqu’à sa toute fin. Mais cela s’est terminé sombrement. Le marché boursier s’est effondré, ma mère est morte et je me suis mariée. »

Le mari en question, le premier de trois, était le réalisateur Tay Garnett, qui, dit-elle, était amoureux d’une autre femme tout le temps de leur union. Miller et Garnett ont voyagé – séparément – en Europe en 1933 afin de divorcer loin des regards indiscrets des journalistes hollywoodiens (signant finalement les papiers à Budapest), mais, en cours de route, Miller est retournée à Berlin, où elle a observé que « les chars roulaient maintenant là où les prostituées avaient défilé, portant des bottes en cuir noir et des fouets érotiques ». Elle écrit que la ville était autrefois « aussi grande ouverte qu’une ville peut l’être » et ajoute entre parenthèses: « Si quelqu’un souhaite trouver une analogie entre Berlin d’alors et New York maintenant, n’hésitez pas à le faire. » Mais elle voyait clairement la politique derrière le nouvel ordre public :

Tout cela était fini. Hitler était venu. Il n’était pas encore en pleine puissance, mais il faisait sentir sa présence. Il a promis aux Berlinois un retour à l’époque de la respectabilité bourgeoise et de la Gemütlichkeit, et bien que la plupart d’entre eux n’aimaient pas le petit Autrichien grandiloquent avec son accent épouvantable, ils l’ont accepté comme le moindre de deux maux.

Il n’y avait plus de bordels exposant ouvertement leurs marchandises, et les familles pouvaient se promener avec leurs enfants sans craindre d’être abordées ou soumises à des indécences sous les yeux de leurs petits. Pour ce retour à la décence, il faut accepter un peu de grandiloquence et de cliquetis de sabre, telle était l’attitude générale.

Elle parle de son aide furtive à un Hongrois anti-nazi dans le train pour Budapest, pour l’aider à faire passer certains papiers face aux douaniers allemands – et aussi de son temps passé là-bas en attendant son divorce en écrivant une « nouvelle sur la façon dont c’était d’être un Américain en Hongrie », qui a été rapidement publiée par Vanity Fair. À son retour chez elle, Miller a également écrit une nouvelle – une fiction à peine déguisée – sur une fête décadente dans l’appartement de l’acteur George Raft, appelée « Jackie Carter at Home », qui a également été publiée dans ce magazine et qui dépeignait ses liens avec des hommes de main de la pègre, dont l’un lui a transmis le mécontentement de Raft lors d’une soirée chez Ciro. (John Huston est venu à son secours avec un regard provocateur et une insulte déterminée.)

À ce moment-là, la carrière cinématographique de Miller était terminée, mais elle ne blâme pas les images parlantes pour son propre retrait (qu’elle n’explique cependant pas). Après avoir quitté l’industrie cinématographique Miller est allée à Tahiti. Bien que sa longue description de ses expériences exotiques soit loin d’être la partie la plus engageante du livre, elle cite son enthousiasme pour « Tabu » de F. W. Murnau, qui a été tourné là-bas, et à cause duquel elle a visité la petite île où il a vécu pendant le tournage du film. (Le résultat est une histoire de fantômes cinématographique charmante et mystérieuse.)

Miller était une amie de F. Scott Fitzgerald et une admiratrice de ses écrits, et elle raconte deux anecdotes à son sujet, l’une des années vingt et l’autre des années trente, qui sont peut-être les épisodes les plus scintillants du livre. Ils forment un montage douloureusement contrasté, à commencer par le récit effervescent de leur rencontre, grâce à son ami le dramaturge Marc Connelly, qui l’a amenée à l’appartement de Scott et Zelda.

C’était du pur chaos. Les gens s’entassaient mur à mur, tous semblant se crier dessus, sans que personne n’écoute. Un victrola jouait quelque part, et de la chambre venaient des voix dans une sorte de quatuor de barbier décalé.

Alors que je cherchais Marc, qui avait été englouti dans la foule, une jolie fille au visage mince à mon coude m’a dit : « Je suis Zelda. Qu’est-ce que tu veux boire? »

Avant que je puisse répondre, quelqu’un l’a attrapée et elle était partie. J’ai dit poliment à l’espace vide où elle avait été: « Rien, merci », et soudain, l’espace a été rempli par un beau jeune homme aux yeux bleus clairs d’un enfant.

« Rien de quoi ? » m’a-t-il demandé.

La rencontre avec Fitzgerald lui-même se poursuit à partir de là vers un dialogue d’une absurdité comiquement beckettienne qui a abouti à une amitié rapide. (La scène entière est peut-être l’anecdote la plus délicieuse et la plus attachante du livre de Miller.) Cette nuit-là, après la fête, les Fitzgerald, Connelly et Miller sont allés dans un café et ont parlé « jusqu’à l’aube », et, pour le reste de son séjour à New York, Miller a souvent rendu visite aux Fitzgerald, mais a constaté que Zelda s’absentait souvent de leurs dîners en ville et restait seule à la maison.

Puis, après avoir déménagé à Los Angeles, Miller a rencontré l’auteur à nouveau, peu avant sa mort, lorsque son deuxième mari, le scénariste John Lee Mahin (qui avait écrit le scénario du premier chef-d’œuvre de Howard Hawks « Scarface »), a travaillé, tout comme Fitzgerald, chez M-G-M. Ils l’ont trouvé découragé, et Mahin lui a dit : « Un jour, tu écriras quelque chose sur Hollywood aussi bien que Gatsby le Magnifique. »

Scott a réagi comme s’il avait été accusé d’avoir violé sa sœur jumelle. Il a dit qu’il n’avait jamais rien écrit de valable, que Gatsby était déjà mort et qu’il valait mieux l’oublier, que rien de ce qu’il avait jamais fait ne vivrait, et qu’il ne devait rien lui donner de ces conneries sur la grande littérature.

Miller était déconcertée par la véhémence de Fitzgerald, mais sur le chemin du retour, John a dit que tout cela était dû aux gens qui entouraient Scott, tous les écrivains qui étaient soudainement devenus politiquement orientés. La conscience sociale était le cri, et quiconque écrivait simplement sur les gens, leurs problèmes quotidiens et leurs émotions, était au moins un fasciste ou peut-être pire. Le pauvre Scott avait été jeté dans ce tourbillon du libéralisme et, sans credo politique auquel s’accrocher, il s’y noyait.

Quant à la véhémence de Mahin, voici ce que l’historien du cinéma Kevin Brownlow écrit, dans sa nécrologie pour Miller: « Divorçant de Garnett, elle a épousé le scénariste Jon Lee Mahin (Scarface, Too Hot to Handle), connu pour ses opinions politiques de droite que Miller partageait. »

Miller et Mahin divorcent en 1946 ; ce que Miller écrit sur son expérience de la Seconde Guerre mondiale depuis sa maison dans « la vallée » alors que Mahin était dans l’armée et stationné en Angleterre reflète des opinions politiques qui sont choquantes à lire. Miller écrit sur des incidents locaux de tentatives d’espionnage et de guérilla par des résidents japonais locaux ainsi que sur des attaques contre la Californie par les forces japonaises, et elle poursuit en approuvant et en soutenant la politique du gouvernement américain de déplacement forcé des résidents japonais vers des camps d’internement. (« Je pense que tout le monde ressentait une certaine sympathie pour les victimes innocentes d’une guerre dont ils n’étaient pas responsables – mais qu’en est-il de ces deux – ou peut-être trois pour cent qui n’étaient pas si innocents ? »)

Le conservatisme essentiel de Miller se manifeste par des éclairs occasionnels de nostalgie à la mode des crabes, comme lorsqu’elle oppose l’état d’Hollywood moderne au « divertissement propre » des films de son apogée ou se plaint des changements résultant du féminisme – « La chevalerie était encore à la mode et la courtoisie masculine était aussi naturelle que la respiration. . . . Je suppose qu’il est naturel qu’à mesure que l’offre de gentlewomen dans ce pays diminue, il en sera de même pour l’offre de gentlemen. » Ses observations ont néanmoins une illumination mercurielle teintée d’un éclair occasionnel d’humour charmant et ringard et de sagesse folklorique. C’est une Midwest de la classe moyenne supérieure dont les expériences sophistiquées ne l’emportent pas sur le twang folklorique de ses premières propriétés. Elle a des préjugés démodés qui fournissent, en effet, l’éclairage qui fait le style visuel de son observation.

L’amour des films hollywoodiens classiques ne s’installe pas malgré les préjugés, les exclusions et les inégalités de l’ère des studios, mais à cause d’eux. Les progressistes modernes tombent néanmoins dans le piège des méthodes d’action, des inventions de mise en scène, des styles et des techniques et des humeurs motivés et inspirés par les injustices de l’époque et celles qui sont propres aux studios eux-mêmes: ethnocentrisme protestant blanc et préjugés contre les non-blancs et les non-protestants; l’hétéronormativité et la morale sexuelle étroitement néo-puritaine (et les lois répressives pour les appliquer et les codes sociaux pour les maintenir); les inégalités entre les sexes qui ont également été observées dans la pratique et maintenues dans la loi; une indifférence autoritaire à l’égard du patrimoine artistique vivant, qui a eu pour résultat que les génies de l’époque ont été jetés sur le tas de ferraille consumériste avec des produits culturels apparemment jetables tels que les films populaires eux-mêmes, qui à leur tour n’ont pas été reconnus comme l’art durable qu’ils sont souvent; la décadence luxueuse de la haute société, la somptueuse tromperie et l’agression cavalière de ses libertins; et l’utilisation flagrante et l’abus du pouvoir économique, politique et musculaire pour maintenir la discipline industrielle au sein de l’industrie cinématographique elle-même.

Le Hollywood classique des rêves d’halcyons, avec son élégance romantique et son artisanat visionnaire, avec ses simulations sublimement persuasives, titanesques et intimes et ses reconstitutions de grands mondes extérieurs et de mondes intérieurs profonds, est l’écume et le scintillement au sommet d’une écluse agitée des inflictions décomplexées de pouvoir et d’indulgences dans des plaisirs allant du frivole au dépravé. Patsy Ruth Miller était une initiée parmi les initiés, mais elle a réussi à glisser légèrement sur l’écume, à se délecter du scintillement, même à attraper ses reflets tout en étant parmi eux. La simplicité béate de son histoire complexe fait elle-même partie de l’essence mystérieuse, infiniment fascinante et repoussante d’Hollywood.

Richard Brody a commencé à écrire pour The New Yorker en 1999. Il écrit sur les films dans son blog, The Front Row. Il est l’auteur de « Tout est cinéma : la vie ouvrière de Jean-Luc Godard ».Plus:Hollywood classiqueErnst Lubitsch

Le New Yorker Movie Club

Inscrivez-vous à la newsletter du New Yorker’s Movie Club pour obtenir des critiques sur le cinéma actuel, des listes de films pour le week-end à venir, et plus encore.Adresse e-mail

Views: 2